第一章 绪论

一、选题缘由

(一)闲暇生活方式对于儿童发展的价值

生活方式是身处社会中的人们在一定的历史时期和社会环境中,选择和利用生活资源以维持生活的方式,在一定的社会背景下所形成的生活方式具有一定的稳定性、典型性和普遍性。①儿童的生活方式决定着儿童以什么样的形式开展生活,影响着儿童的生存状态和生活质量,道德规范、社会制度的形成以及道德价值观的建立。其中闲暇生活是儿童生活的重要组成部分,和成人的闲暇生活不同,儿童的闲暇生活占据了儿童生活的大部分内容,在儿童的整体生活中扮演着重要的角色,良好的闲暇生活方式有利于儿童身心的发展以及社会适应能力的提升,为其一生的发展奠定良好的基础。根据陶行知先生的“生活即教育”,我们要重视儿童的生活特别是闲暇生活对于儿童发展的价值,重视其带给孩子的宝贵经验,让儿童能够基于自己的经验主动地思考,自主地安排,从而建构起自己对于这个世界的认知体系,形成自己的概念、生活态度、生活习惯以及行为习惯。

一、选题缘由

(一)闲暇生活方式对于儿童发展的价值

生活方式是身处社会中的人们在一定的历史时期和社会环境中,选择和利用生活资源以维持生活的方式,在一定的社会背景下所形成的生活方式具有一定的稳定性、典型性和普遍性。①儿童的生活方式决定着儿童以什么样的形式开展生活,影响着儿童的生存状态和生活质量,道德规范、社会制度的形成以及道德价值观的建立。其中闲暇生活是儿童生活的重要组成部分,和成人的闲暇生活不同,儿童的闲暇生活占据了儿童生活的大部分内容,在儿童的整体生活中扮演着重要的角色,良好的闲暇生活方式有利于儿童身心的发展以及社会适应能力的提升,为其一生的发展奠定良好的基础。根据陶行知先生的“生活即教育”,我们要重视儿童的生活特别是闲暇生活对于儿童发展的价值,重视其带给孩子的宝贵经验,让儿童能够基于自己的经验主动地思考,自主地安排,从而建构起自己对于这个世界的认知体系,形成自己的概念、生活态度、生活习惯以及行为习惯。

(二)对儿童闲暇权利的思考

儿童的身心发育尚未成熟,但他们是一个个独立的个体,不依附于我们而存在,他们也有享受闲暇的权利,有自主安排闲暇活动的权利。1989 年颁布的《儿童权利公约》第 31 条中明确规定儿童享有娱乐、休闲的权利,儿童应该从事与其年龄相适应的游戏和娱乐活动,以及自由参与文化生活,我们应该尊重儿童充分参与闲暇生活的权利,提供适当和均等的机会促进儿童享受闲暇。②随着社会文化的发展,儿童的闲暇权利得到了更加广泛的关注。儿童是能够独立思考的个体,玩是儿童的天性,正是在与同伴玩耍中丰富了儿童的直接经验,促进了儿童的发展。儿童正是在自由、独立、自主地安排自己的闲暇生活中促进自己各方面的发展,作为成人,我们要收敛自己的控制欲,让儿童真正地拥有闲暇,正确看待儿童的闲暇权利、儿童的闲暇生活,给儿童创造自主安排闲暇活动的条件,使儿童有权利用闲暇生活方式去获得各项发展,真正地享受童年闲暇时光。在深入了解不同年代儿童闲暇生活的基础上,我们会对儿童的闲暇权利有更深入的思考,从而反观行为,做出改变。

........................

儿童的身心发育尚未成熟,但他们是一个个独立的个体,不依附于我们而存在,他们也有享受闲暇的权利,有自主安排闲暇活动的权利。1989 年颁布的《儿童权利公约》第 31 条中明确规定儿童享有娱乐、休闲的权利,儿童应该从事与其年龄相适应的游戏和娱乐活动,以及自由参与文化生活,我们应该尊重儿童充分参与闲暇生活的权利,提供适当和均等的机会促进儿童享受闲暇。②随着社会文化的发展,儿童的闲暇权利得到了更加广泛的关注。儿童是能够独立思考的个体,玩是儿童的天性,正是在与同伴玩耍中丰富了儿童的直接经验,促进了儿童的发展。儿童正是在自由、独立、自主地安排自己的闲暇生活中促进自己各方面的发展,作为成人,我们要收敛自己的控制欲,让儿童真正地拥有闲暇,正确看待儿童的闲暇权利、儿童的闲暇生活,给儿童创造自主安排闲暇活动的条件,使儿童有权利用闲暇生活方式去获得各项发展,真正地享受童年闲暇时光。在深入了解不同年代儿童闲暇生活的基础上,我们会对儿童的闲暇权利有更深入的思考,从而反观行为,做出改变。

........................

二、研究意义

(一)理论意义

闲暇生活是儿童生活的重要组成部分,其合理利用可以促进儿童的各项发展,从而为其一生的发展奠定良好的基础,应该得到学者的广泛关注。 本研究通过梳理自 20 世纪 40 年代以来农村儿童的闲暇生活方式,在一定程度上丰富儿童闲暇生活变迁理论,反思儿童闲暇生活应有的价值取向,同时丰富对幼儿生活的认识,补充幼儿生活教育的相关理论。

(二)实践意义

本研究通过呈现农村儿童闲暇生活的变迁,引发对当代儿童闲暇生活方式的认识,引起人们对于儿童闲暇生活的关注,把握未来儿童闲暇生活方式的走向,帮助父母更加科学地认识儿童的闲暇生活,提高儿童的闲暇生活质量,促进儿童个性和社会性的全面健康发展。

(一)理论意义

闲暇生活是儿童生活的重要组成部分,其合理利用可以促进儿童的各项发展,从而为其一生的发展奠定良好的基础,应该得到学者的广泛关注。 本研究通过梳理自 20 世纪 40 年代以来农村儿童的闲暇生活方式,在一定程度上丰富儿童闲暇生活变迁理论,反思儿童闲暇生活应有的价值取向,同时丰富对幼儿生活的认识,补充幼儿生活教育的相关理论。

(二)实践意义

本研究通过呈现农村儿童闲暇生活的变迁,引发对当代儿童闲暇生活方式的认识,引起人们对于儿童闲暇生活的关注,把握未来儿童闲暇生活方式的走向,帮助父母更加科学地认识儿童的闲暇生活,提高儿童的闲暇生活质量,促进儿童个性和社会性的全面健康发展。

.......................

第二章 研究设计

一、研究目的

本研究试图通过了解不同年代农村儿童的闲暇生活方式,进而梳理出随着社会的转型,农村儿童闲暇生活方式变迁的轨迹,试图从宏观和微观层面上去探讨变迁发生的影响因素以及这种变迁的历程对于儿童产生的影响,进而引起人们对于当今以及未来儿童闲暇生活的思考。

基于资料搜集及整理,本研究的研究内容主要有以下 2 个方面:

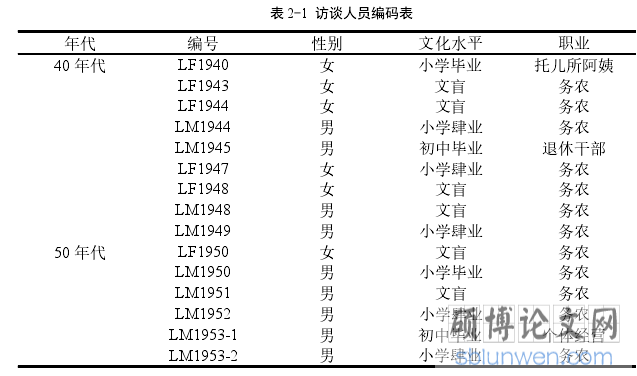

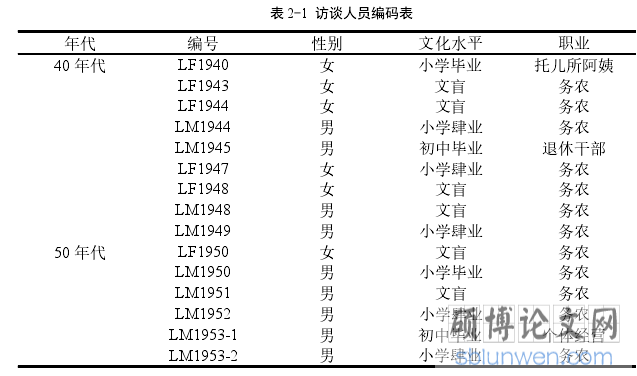

1. 了解不同年代农村儿童的闲暇生活方式,通过访谈 L 村自 20 世纪 40 年代以来出生的村民、阅读自传、小说、观看视媒介等,从闲暇时间、闲暇空间、闲暇活动、闲暇伙伴四个方面去梳理儿童闲暇生活变迁的轨迹。

2. 总结 1949 年-1978 年、1978 年-2000 年、2000 年至今三个时期儿童闲暇生活方式变迁的特点,并从微观和宏观层面上分析变迁发生的原因以及对儿童带来的影响,进而思考如何开展闲暇教育促进儿童形成良好的闲暇生活方式。

.....................

二、研究取向和研究方法

(一)研究取向

本研究以田野调查为研究取向,选取 L 村为田野调查点,选取 L 村是因为这个村邻近笔者生活长大的村庄,笔者从小和这个村庄同年龄的孩子一起接受教育,一起长大,对这个村庄较为熟悉,对该村的传统、民风、人际关系、发展状况等有了一些了解,沟通无障碍,便于资料的搜集,而且 L 村相比临近几个村规模较大,方便找寻访谈人员以获取全面的资料。单独的个案研究虽然并不能去证实研究主题整个的情况,但是从中可以为人类提供新的认识事物的方式方法。①虽然 L 村不同时代幼儿的闲暇生活方式不代表所有的地区,但是从变迁的历程中可以对中国农村幼儿的闲暇生活方式有一个整体性的认识。笔者选取 2019 年 6 月—8 月为调查时间,这个时间并不是农忙的时期,而且是学生放暑假的日子,所以对研究对象的找寻比较容易。以村里的新中国成立至今的生人为对象,在开展调查之前,根据所要调查的内容编制粗略的访谈提纲,通过深度访谈和观察,必要时使用录音设备和录像设备,及时做好田野调查笔记和有关访谈内容,在当时当地搜集第一手资料,

第二章 研究设计

一、研究目的

本研究试图通过了解不同年代农村儿童的闲暇生活方式,进而梳理出随着社会的转型,农村儿童闲暇生活方式变迁的轨迹,试图从宏观和微观层面上去探讨变迁发生的影响因素以及这种变迁的历程对于儿童产生的影响,进而引起人们对于当今以及未来儿童闲暇生活的思考。

基于资料搜集及整理,本研究的研究内容主要有以下 2 个方面:

1. 了解不同年代农村儿童的闲暇生活方式,通过访谈 L 村自 20 世纪 40 年代以来出生的村民、阅读自传、小说、观看视媒介等,从闲暇时间、闲暇空间、闲暇活动、闲暇伙伴四个方面去梳理儿童闲暇生活变迁的轨迹。

2. 总结 1949 年-1978 年、1978 年-2000 年、2000 年至今三个时期儿童闲暇生活方式变迁的特点,并从微观和宏观层面上分析变迁发生的原因以及对儿童带来的影响,进而思考如何开展闲暇教育促进儿童形成良好的闲暇生活方式。

.....................

二、研究取向和研究方法

(一)研究取向

本研究以田野调查为研究取向,选取 L 村为田野调查点,选取 L 村是因为这个村邻近笔者生活长大的村庄,笔者从小和这个村庄同年龄的孩子一起接受教育,一起长大,对这个村庄较为熟悉,对该村的传统、民风、人际关系、发展状况等有了一些了解,沟通无障碍,便于资料的搜集,而且 L 村相比临近几个村规模较大,方便找寻访谈人员以获取全面的资料。单独的个案研究虽然并不能去证实研究主题整个的情况,但是从中可以为人类提供新的认识事物的方式方法。①虽然 L 村不同时代幼儿的闲暇生活方式不代表所有的地区,但是从变迁的历程中可以对中国农村幼儿的闲暇生活方式有一个整体性的认识。笔者选取 2019 年 6 月—8 月为调查时间,这个时间并不是农忙的时期,而且是学生放暑假的日子,所以对研究对象的找寻比较容易。以村里的新中国成立至今的生人为对象,在开展调查之前,根据所要调查的内容编制粗略的访谈提纲,通过深度访谈和观察,必要时使用录音设备和录像设备,及时做好田野调查笔记和有关访谈内容,在当时当地搜集第一手资料,

从当事人的视角来呈现他们儿童时期的闲暇生活方式。

(二)有关田野点

......................

(二)有关田野点

L 村所在的商丘市位于河南省东部,是河南省地级市,东望安徽、西接开封、南襟周口、北临山东。商丘市是全国性综合交通枢纽,中国历史文化名城、中华文明的发祥地之一,是商部族的起源和聚居地,下辖梁园区、睢阳区两区;民权县、睢县、宁陵县、柘城县、虞城县、夏邑县六县,还有一个县级市永城市,总人口 900 多万。①L 村所在的虞城县地处商丘市区东部,黄河冲积平原的中部,是全市距离商丘中心城区最近的县城,区位优越,交通便利,历史悠久,中国木兰文化之乡,文化灿烂,气候宜人,属于东部温暖带半湿润半干旱大陆性季风季候,四季分明,下辖 19 个镇、四个乡,总人口80 多万,以农业为主要产业,工业经济也平稳增长。②L 村所在的乡镇下辖 33 个行政村,

120 个自然村,走农业产业化之路,形成以花卉、蔬菜、无籽西瓜、棉花、良种繁育、特种养名优杂果七大支柱产业。③该村也是以种植蔬菜大棚、养殖牲畜等为收入来源。在乡土社会,耕种土地和养殖成为主要的收入来源,L 在改革开放前,世世代代以种地为生。改革开放后,L 村的青年劳动力开始走出村庄,走向南方进行务工养家,主要集中在江浙一带,以男劳动力为主,也有一些夫妻双方都外出务工,孩子留守给爷爷奶奶照看,在访谈过程中就发现 L 村大多是留守在家里的老人年,年龄以及体力的限制使他们在家种地,照看孙子,而对于 70 年代、80 年代、90 年代出生的生人留在 L 村的不多见,在 L 村的周围的种植区域中,多是蔬菜大棚以及饲养鸡鸭的养殖大棚。

......................

第三章 农村儿童闲暇生活方式的历史流变 ............................... 25

一、闲暇时间 ................................. 25

(一)充足的闲暇时光(1949 年-1978 年) ............................ 26

(二)自由的闲暇时光(1978 年-2000 年) ............................. 28

第四章 农村儿童闲暇生活方式的历史流变分析 .................................. 65

一、农村儿童闲暇生活方式历史流变脉络 ......................... 65

(一)闲暇时间:自然向机械 ............................... 65

(二)闲暇空间:开放向封闭 ................................. 66

第五章 结语 .............................. 81

第四章 农村儿童闲暇生活方式的历史流变分析

一、农村儿童闲暇生活方式历史流变脉络

(一)闲暇时间:自然向机械

闲暇首先是一个时间上的概念,儿童只有具备了一定的闲暇时间之后才能开展各项闲暇活动,从 L 村儿童自新中国成立至今闲暇生活方式的流变中可以看出儿童闲暇时间的变迁呈现出从自然向机械的转变。

在 1949 年-1978 年这个时间段,L 村儿童闲暇生活方式呈现出乡土性、自然性。闲暇生活与生产劳动紧密镶嵌,在完全依靠人工进行劳作的时代,农业生产具有明显的季节性,对于需要帮助家庭从事农业生产的儿童来说,其闲暇时间不可避免的要受到农业生产季节的影响,根据农时的季节变化和农作物等的成长状况来安排时间,闲暇时间的总量也随着“农忙”和“农闲”发生着变化,呈现出明显的四季差异。冬天的时候,基本上是没有什么农业劳动的,大人和小孩都在家里闲着,L 村的儿童就想办法组织他们的娱乐活动,而在春秋天的时候,就需要多帮助家里从事农业劳动。随着社会经济的提升和科学技术的进步,农业机械化程度不断提升,农民从繁重的农业生产中逐渐解脱出来,农业生产所需要的劳动力减少,相应的首先解放出来的就是儿童,儿童从事农业劳动的时间越来越少,自己可用于其他活动的时间越来越多。除了农业劳动,儿童对于家庭日常生活的贡献可能比他们对于农业生产的作用更加的重要,当农业所需劳动力减少的时候,妇女会更多的回归家庭进行家务劳动,同样使儿童从其中解放出来,属于自己的闲暇时间增多,儿童的闲暇时间随着农业劳动时间和家庭劳务时间的变化而变化,呈现出明显的自然性。

..........................

第五章 结语

儿童是国家的未来,是民族的希望,这是一个人人熟知的格言,一个注重儿童投资的民族必定会繁衍不息,兴盛发展。①对于个体来说,童年是其生命中的一段旅程,对于社会来说,童年是一个永恒的存在,是由社会历史建构的,会随着社会的变迁彰显出不同的时代烙印。

儿童的观念在历史上是一个逐渐被发现的过程,如今得到了前所未有的重视,但有时我们的行为却背道而驰。社会在向前发展,但总是忽略对儿童产生的冲击,拔地而起的高楼侵占了儿童的活动空间,居住格局影响了儿童的社会交往,消费主义社会将手伸向童年,消费儿童现象日渐凸显,影响了儿童成长的文化环境,社会的转型、市场利益的冲击、教育机构的滋生、政府政策的辐射等影响交织于个体的生命历程中,形塑出每个阶段儿童的代际特征,凸显当代儿童与前辈群体的代际差异。

儿童有其自己的生命天性,但是我们总是试图去用我们的标准去规范儿童的生活和行为,我们总是关注儿童以后要成为什么,功利主义观念可能会导致我们在教育和照顾孩子的过程中出现错误,儿童的文化不应该是由成人赋予,而是由其积极主动建构。儿童之于儿童,是和成人有区别的,儿童的生活与成人的生活有些鲜明的差别,不能让成人的制度化生活替代了儿童生活,不能让成人文化取代儿童文化,现在的儿童生活过早的受到成人生活地侵蚀,在社会和文化的发展潮流中找不到自己的本源位置。

参考文献(略)