本文一篇学前教育论文,本研究基于家园共育视角,深入铜仁市S幼儿园调查,并以铜仁市4所幼儿园(包括S幼儿园),308名幼儿家长,78名幼儿教师为问卷调查对象,通过观察法、访谈法及问卷调查法,探析目前幼儿家长及教师的奖励情况,剖析家园双方幼儿奖励存在的问题及其成因等。

一、幼儿奖励实施的现实状况

(一)家长与教师对幼儿奖励的认知同少异多

1.家长及教师均认为对幼儿实施奖励具有重要意义

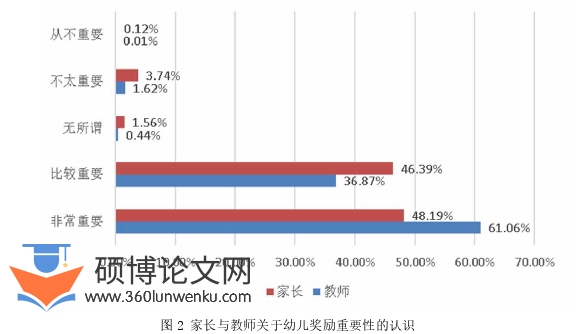

奖励在幼儿的健康发展中具有重要意义,调查结果也显示,家长与教师都尤为肯定对幼儿实施奖励的重要性。如图2所示,当问到“您认为奖励对幼儿发展的重要程度是?”时,教师中选择“非常重要”的占教师总数的61.06%,认为“比较重要”的教师占教师总数的36.87%。家长中选择“非常重要”的家长占家长总数的48.19%,选择“比较重要”的家长占家长总数的46.39%。总体来看,二者均认为奖励对幼儿身心健康发展而言具有重要意义,从侧面反映出家长及教师对幼儿奖励作用价值的认可。

学前教育论文参考

此外,关于家长奖励及教师奖励的效果方面,家长与教师普遍认为幼儿教师的奖励效果好于家长奖励的效果。

..............................

(二)家长与教师奖励目的以培养幼儿良好行为习惯为主

奖励目的决定了幼儿家长与教师的奖励实施,其应是具体明确,思路清晰的,如此才能令家长与教师对幼儿实施的奖励更具针对性,奖励效果与二者的预期更为接近。在此,研究发现,目前幼儿家长与教师在奖励幼儿时,目的侧重于幼儿的习惯养成方面,以望通过奖励培养幼儿良好的行为习惯。

在教师方面,研究者在小一班观察期间发现,一天幼儿午饭过后,当日主班教师便组织幼儿到操场上进行睡前散步,期间教师要求幼儿排列整齐,并手拿一张奖励贴吸引幼儿,倘若幼儿表现好,便给予幼儿一张奖励贴。散步完毕,教师便带领幼儿回班午休,进班之前教师又以“木头人”游戏的形式,要求幼儿排列整齐。每轮游戏由教师喊出口号“1、2、3木头人”后,从1数到10,在教师数数期间,若幼儿安静没有发出声音或是乱动,教师便奖励幼儿一张小贴画。

该教师将奖励贯穿于游戏之中,令幼儿在排队散步和排队等候进教室时能够保持良好的秩序,重在培养幼儿的规则意识,进而培养幼儿良好的行为习惯。

与此同时,一次小四班幼儿建构游戏结束后,部分幼儿主动将玩具收齐放好,M4教师便表扬这类幼儿,说到“你们看xxx和xxx,他们表现得真棒,游戏之后很自觉的就把玩具收好了,老师好喜欢他们呀”。其余幼儿听到教师的表扬后,也纷纷参与收玩具,将拿出来的积木放好。事后,研究者对该教师进行了随机访谈,询问教师这样做的目的。

M4教师提到,“比如现在啊,我就是表扬他把东西收起来,你看有的人就不收玩具,然后有目的,想引起这些没有收玩具的人一起收玩具,这就是有目的的对不对,然后我可能会在进去以后,然后当着大家面啊,说‘今天我发现有一个小朋友好好的收玩具了’,然后给他一个贴贴,然后就引起大家注意,这种不收玩具的幼儿下次稍微有一点点改变,你就表扬他,激励他,他就会收了”。

.............................

二、家园共育视角下幼儿奖励存在的问题

(一)家园双方幼儿奖励的形式不一、合作较少

布朗芬布伦纳生态系统理论强调,如果幼儿所处的微系统之间存在强有力的支撑关系,幼儿的发展就可能实现最优化。①而家园共育的本质在于幼儿家长与教师以幼儿的健康发展为目的,在同参与、同协商、同发展的历程中消除二者教育分歧,双方互为整体,而非“各司其职”。然而前述对家长和教师奖励形式的分析发现,目前家长与教师对幼儿实施奖励时,前者过于重视物质奖励,后者以精神奖励为主,家园双方幼儿奖励的形式缺乏合作,阻碍了幼儿的健康发展。如通过访谈发现,幼儿教师与家长在利用奖励培养幼儿饮食习惯方面使用的奖励方式就有所不同。

M1教师:“以前我们班有个小女孩,吃饭的时候最喜欢边吃边玩,还给我把腿给翘起来,后面有一天所有的小朋友吃完了,我就让他们出去玩,然后上床睡觉,我们班的桌子是要翻过来盖上,我就留她一个人在下面,然后她就哭了嘛,后面上面小朋友都睡觉了,我就下来问她,知道我为什么留你一个人在下面不,她说因为我不吃饭,后面我就说她,以后你要是不吃饭我就留你一个在这里,其他小朋友都吃饭睡觉了,然后她就边哭边吃。第二天早上一早,她第一个吃完,然后跑过来给我看,说她吃完了,我就说‘嗯,你真棒,那你出去帮我观察一下植物’。中午的时候,她得到表扬了嘛,就吃得很快,也没有边吃边玩了。”

M6教师:“就像小班的时候,他不是葱不吃,西红柿不吃,肉沫不吃,这个学期来了什么都吃,这个就是进步了,而且在家里面不吃,幼儿园来就吃。你看他(指向班内一名幼儿),星期一的时候是我喂的,星期一我就说今天小贴贴我给你,但是明天来了,不喂了,那你自己吃完了,我才给你,然后他这三天,星期二,星期三,星期四就自己吃完了,就星期一是我喂的。其实有时候你喂他啊,要是你不喂他,他会自己吃的,对不对。但是你又要让他吃饱肚子,又要让他明白这个道理,而且让他自己学会这个,就是我们的目的了。就是给他穿,就是说不是像家长那样给他惯起他啊,就是会给他穿了之后,你要让他明白,这个是你自己的事情你要自己穿,你自己要学会,老师目的就达到了。我觉得小孩子啊,还是要多鼓励的,你不鼓励,不给他一点冲劲的话,那个效果还是达不到。总的来说,我们班的孩子还是很听话的,然后调皮的也有,但都还好。”

.................................

(二)家长对幼儿奖励不当影响了教师奖励的效果

布朗芬布伦纳生态系统理论指出,“个体的发展不是孤立地进行的,我们每一个人都生活在多个环境系统中,与他人和环境之间的交互作用是发展的关键,”①强调了幼儿园与家庭对幼儿发展的重要性。与此同时,其对幼儿所处的中间系统的阐述也突显了家园合作的关键性作用。根据布朗芬布伦纳纳生态系统理论来看,家庭与幼儿园之间的合作效益大于各子系统的单独作用,且互相影响着对方的教育效果。然而通过问卷调查发现,目前家长对幼儿奖励不当影响了教师奖励的效果。

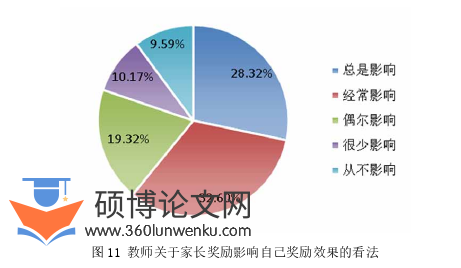

如图11显示,当问到教师“您认为家长的奖励会影响自己对幼儿实施奖励的效果吗?”,分别有28.32%与32.60%的教师表示“总是影响”与“经常影响”,有19.32%的教师表示“偶尔影响”,意味着家长在家庭中对幼儿实施的奖励在一定程度上影响着教师对幼儿实施奖励的效果。通过进一步的调查发现,家长对教师奖励效果的影响主要体现在以下两方面。

学前教育论文怎么写

.................................

三、家园共育视角下幼儿奖励存在问题的成因分析 ............. 61

(一)幼儿园缺乏完善的奖励共育机制 ................... 61

(二)家园双方幼儿奖励共育意识淡薄 ................... 64

(三)家园双方幼儿奖励共育能力不足 ................... 73

四、家园共育视角下幼儿奖励存在问题的应对策略 ............. 81

(一)优化共育机制,深入开展奖励教育协同共育 ......... 81

(二)强化共育意识,增强家园双方奖励教育思想的一致性 . 83

(三)提高共育能力,构建家园奖励教育学习共同体 ....... 86

总结和展望 ....................... 89

(一)总结 ........................... 89

(二)研究不足 .................... 91

(三)研究展望 ........................ 91

四、家园共育视角下幼儿奖励存在问题的应对策略

(一)优化共育机制,深入开展奖励教育协同共育

由于教师与家长间的奖励教育沟通缺乏机制保障以至于沟通成效不佳,家长会、家长沙龙、亲子活动等家园共育活动均显得随意性较强,缺乏计划性,家长与教师协同共育实施幼儿奖励也难以深入推进,降低了家园双方幼儿奖励成效的可持续性。为使幼儿园家长工作得到真正落实,推动家长与教师幼儿奖励协同共育的深入开展,建议幼儿园优化共育机制,健全家长工作制度,不断完善家长委员会运行机制,优化家园共育激励机制,提升幼儿教师与家长沟通互动的积极性与主动性。

1.健全家长工作制度,完善家长委员会运行机制

首先,幼儿园应成立家长工作小组。幼儿园园长应将家长工作置于与本园保教工作同等重要的位置,单独成立家长工作小组,健全家长委员会制度、家访制度、家长会议制度等,每次家园共育活动做到专人专项负责,定时定期检查幼儿教师家长工作成效,统一布置、汇报和总结幼儿教师家长工作等,同时重视活动后的信息收集与反馈,以此保障幼儿奖励共育活动的计划性与系统性。

其次,幼儿园应完善本园家长委员会的运行机制。一方面,幼儿园应从幼儿园顶层至年级,再至班级,分层设立家长委员会,并明晰每一层级的职责。在幼儿园层面,家长委员会应负责幼儿园的部分管理实务,共同致力于幼儿园整体教育水平的发展与提升;年级层面应在教师的指导下,基于每一阶段幼儿的需求及发展水平,召开相应的家长讲座、家长沙龙等家园共育活动,并将幼儿奖励相关知识贯穿其中。

.............................

总结和展望

(一)总结

本研究基于家园共育视角,深入铜仁市S幼儿园调查,并以铜仁市4所幼儿园(包括S幼儿园),308名幼儿家长,78名幼儿教师为问卷调查对象,通过观察法、访谈法及问卷调查法,探析目前幼儿家长及教师的奖励情况,剖析家园双方幼儿奖励存在的问题及其成因等,最终围绕研究问题得出以下结论。

第一,在奖励的认知上,家长及教师均认为对幼儿实施奖励具有重要意义,但双方对实施幼儿奖励产生的负作用态度不一致,二者在对幼儿实施奖励时关注的取向也有所不同,其中幼儿教师以过程取向为主,家长在奖励幼儿时更看重幼儿本身的能力,即重视个人取向。在奖励目的上,家长与教师对幼儿实施奖励的目的以培养幼儿良好行为习惯为主,忽略了幼儿的情绪情感及道德品质等方面的发展。在奖励标准上,家长与教师制定的奖励标准具有相似性,以“听话”和“表现好”为主,较为模糊随意。在奖励方式上,家长对幼儿实施的奖励方式多以物质奖励为主,教师则以精神奖励为主。在奖励频次上,家长与教师对幼儿实施的奖励频次较高。在奖励时机上,家园双方均倾向于及时奖励。

第二,基于家园共育视角审视家园双方幼儿奖励的主体,即幼儿教师与家长奖励的情况发现,二者在幼儿奖励教育协同共育过程中存在一定问题。一是家园双方奖励的形式不一、合作较少;二是家长奖励不当影响了教师奖励的效果,主要表现为家长单一频繁地使用物质奖励,未能引导幼儿对奖励进行正确归因影响了教师奖励的效果及其持续性;三是教师对家长的奖励教育指导流于表面;四是家长较少配合教师的奖励教育指导。

参考文献(略)