第一章 绪论

一、研究缘起

(一)学会分享对幼儿社会性发展具有重要意义

幼儿亲社会行为的培养对其社会性的发展具有重要的影响。3-6 岁儿童学习与发展指南》(下称《指南》)指出:幼儿社会性的习得与完善以及人格的健全依靠幼儿的社会教育,而发展社会性与培养亲社会行为息息相关,分享行为作为亲社会行为的指标之一,是社会领域教育的重要目标。《指南》在人际交往维度提出,儿童在进行分享时,要及时给出赞许和表扬。①《纲要(试行)》中也明确学会分享是社会领域目标之一。②如今大多数幼儿均为独生子女,那么其父母等亲人自然而然是他们亲密的陪伴者与爱护者。幼儿作为关注的焦点,他们的需求被充分满足。长此以往,幼儿很容易形成任性、自私的习惯,缺乏分享的意识。而且楼房大大削弱了幼儿与同伴间的互动玩耍,所以在入园后,幼儿就容易出现以自我为中心、不会与人共享等各种问题。这样便会导致幼儿的社会性水平较低,人际关系受到影响。

在幼儿的成长过程中,良好的分享习惯的养成具有重要的意义。首先,“分享”是社会形成的基础,单独的个人是无法探讨分享的,是使个人成为社会人的基本成分,通过分享,人与人之间建立起相互理解的桥梁,分享意识的内化使人接受社会规范,养成良好的行为道德规范。其次,分享行为是一种利他行为,同时也是一种互利行为,有利于拉近幼儿与同伴之间的距离,维持自己与他人的良好关系,享受朋友之间彼此付出与分享的快乐,帮助幼儿更好地融入集体。此外,在某种程度上,为了降低自己看见他人受苦时的心理压力,我们选择与他人分享。一、研究缘起

(一)学会分享对幼儿社会性发展具有重要意义

幼儿亲社会行为的培养对其社会性的发展具有重要的影响。3-6 岁儿童学习与发展指南》(下称《指南》)指出:幼儿社会性的习得与完善以及人格的健全依靠幼儿的社会教育,而发展社会性与培养亲社会行为息息相关,分享行为作为亲社会行为的指标之一,是社会领域教育的重要目标。《指南》在人际交往维度提出,儿童在进行分享时,要及时给出赞许和表扬。①《纲要(试行)》中也明确学会分享是社会领域目标之一。②如今大多数幼儿均为独生子女,那么其父母等亲人自然而然是他们亲密的陪伴者与爱护者。幼儿作为关注的焦点,他们的需求被充分满足。长此以往,幼儿很容易形成任性、自私的习惯,缺乏分享的意识。而且楼房大大削弱了幼儿与同伴间的互动玩耍,所以在入园后,幼儿就容易出现以自我为中心、不会与人共享等各种问题。这样便会导致幼儿的社会性水平较低,人际关系受到影响。

(二)移情训练是将幼儿与其亲社会行为建立起联结的桥梁

霍夫曼(1988)认为,移情就像人类对他人爱的火花,促进了社会生活的融合。③通过移情,我们的感受与他人更加贴合,相互理解,自发的产生积极的行为举止。移情可以促使幼儿产生亲社会行为,两者具有紧密的关系。然而培养幼儿的亲社会性并不是一件容易的事情,相当复杂,而移情训练作为一种桥梁,将幼儿与其亲社会性建立起联结,使得亲社会行为的形成成为可能。分享行为作为亲社会行为的重要组成之一,更需要移情的驱动。通过移情训练,幼儿在今后遇到类似的情况时,迁移以往的体验,充分理解他人,进而形成积极的分享行为。所以,选择合适的移情方法培养幼儿,提升他们的移情水平,对幼儿分享行为的发展有重大的意义。

............................

霍夫曼(1988)认为,移情就像人类对他人爱的火花,促进了社会生活的融合。③通过移情,我们的感受与他人更加贴合,相互理解,自发的产生积极的行为举止。移情可以促使幼儿产生亲社会行为,两者具有紧密的关系。然而培养幼儿的亲社会性并不是一件容易的事情,相当复杂,而移情训练作为一种桥梁,将幼儿与其亲社会性建立起联结,使得亲社会行为的形成成为可能。分享行为作为亲社会行为的重要组成之一,更需要移情的驱动。通过移情训练,幼儿在今后遇到类似的情况时,迁移以往的体验,充分理解他人,进而形成积极的分享行为。所以,选择合适的移情方法培养幼儿,提升他们的移情水平,对幼儿分享行为的发展有重大的意义。

............................

二、研究意义

(一)理论意义

在理论上,可以进一步丰富和完善亲社会行为中分享行为的研究,为国内有关分享等幼儿亲社会行为的研究提供参考;有助于建立适合中大班幼儿分享行为的移情训练培养模式,丰富幼儿亲社会行为教育的实证研究,为幼儿教育系统化提供理论支持。

(二)实践意义

在实践上,通过补充和完善已有的训练方案,并对移情训练方案展开深入的实施,可以帮助幼儿去“自我中心化”,为一线幼儿教师和家长开展分享教育提出针对性建议,获得更切实的移情方法,继而提高幼儿的分享行为,提升幼儿的社会性水平。

(一)理论意义

在理论上,可以进一步丰富和完善亲社会行为中分享行为的研究,为国内有关分享等幼儿亲社会行为的研究提供参考;有助于建立适合中大班幼儿分享行为的移情训练培养模式,丰富幼儿亲社会行为教育的实证研究,为幼儿教育系统化提供理论支持。

(二)实践意义

在实践上,通过补充和完善已有的训练方案,并对移情训练方案展开深入的实施,可以帮助幼儿去“自我中心化”,为一线幼儿教师和家长开展分享教育提出针对性建议,获得更切实的移情方法,继而提高幼儿的分享行为,提升幼儿的社会性水平。

本研究将分享行为定义为:幼儿同他人分享自己的持有物品的意识及表现出的具体行为,即包含意识与具体行为两个维度。其中,持有物品分为玩具与食物两类,因为在调查中发现,这两者是幼儿在分享时最容易产生分歧的物品。分享意识是指幼儿具有分享的观念,属于认知层面,在本研究中,从慷慨、均分、自我和不分享四个级别来判定其发展水平;具体行为是愿意与其他幼儿一起共享持有物品的具体行为表现,是意识的外在表现,在本研究中,从主动分享、被动分享和不分享三个级别来判定其发展程度。

............................

第二章 研究设计

一、研究目的

本研究的主要目的在于了解中大班幼儿分享行为的发展状况,以移情训练方案为干预手段,实施 3 个月的移情训练活动,观察分享行为的发展变化,并进行深入分析,从移情培养的角度出发,为提升幼儿分享行为水平提出教育建议。

本研究利用实验法与观察法,通过情境测验观察与记录 4-6 岁幼儿的分享行为,探讨移情训练方案对 4-6 岁幼儿分享行为的影响。研究内容主要为:

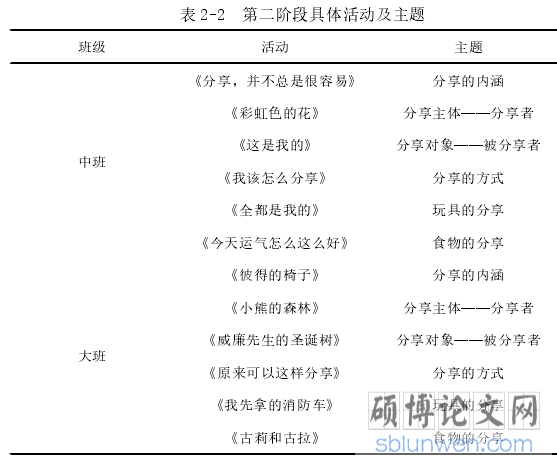

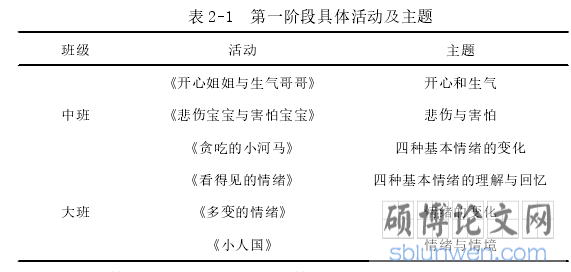

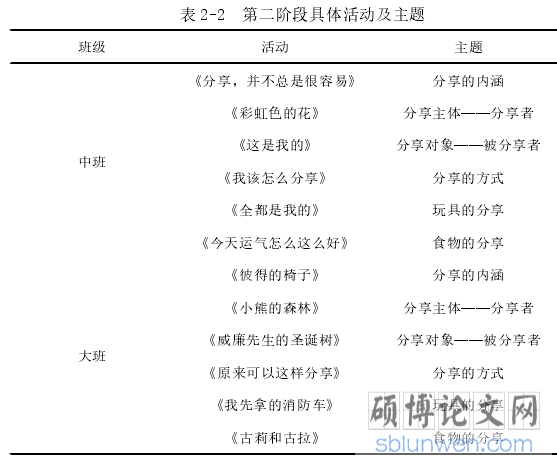

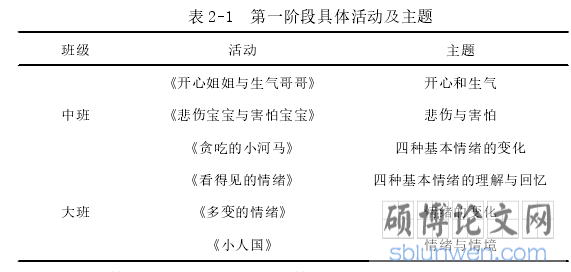

(一)分享为主题的移情训练教育方案的制定

(二)移情训练对 4-6 岁幼儿分享行为的影响

...........................

二、研究方法与工具

(一)研究方法

1.教育实验法

本研究在教育活动的自然状态下,将移情训练方案作为载体,以移情训练能够促进4-6 岁幼儿分享行为为研究假设进行实验研究,由幼儿教师对中班、大班实验对象干预训练三个月。其中,自变量为向幼儿实施关于分享行为的移情方案,因变量为幼儿分享行为发展状况。并且在实验过程中,对无关变量进行严格把控,以防对实验结果的干扰。从而探究移情训练促进 4-6 岁幼儿分享行为的有效性。

............................

第二章 研究设计

一、研究目的

本研究的主要目的在于了解中大班幼儿分享行为的发展状况,以移情训练方案为干预手段,实施 3 个月的移情训练活动,观察分享行为的发展变化,并进行深入分析,从移情培养的角度出发,为提升幼儿分享行为水平提出教育建议。

本研究利用实验法与观察法,通过情境测验观察与记录 4-6 岁幼儿的分享行为,探讨移情训练方案对 4-6 岁幼儿分享行为的影响。研究内容主要为:

(一)分享为主题的移情训练教育方案的制定

(二)移情训练对 4-6 岁幼儿分享行为的影响

...........................

二、研究方法与工具

(一)研究方法

1.教育实验法

本研究在教育活动的自然状态下,将移情训练方案作为载体,以移情训练能够促进4-6 岁幼儿分享行为为研究假设进行实验研究,由幼儿教师对中班、大班实验对象干预训练三个月。其中,自变量为向幼儿实施关于分享行为的移情方案,因变量为幼儿分享行为发展状况。并且在实验过程中,对无关变量进行严格把控,以防对实验结果的干扰。从而探究移情训练促进 4-6 岁幼儿分享行为的有效性。

2.测量法

本研究在赵培等人编订的情境故事测量的基础上,进行了一定的改编。在实验前和实验后分别对全体被试幼儿的分享行为使用《分享行为评分记录表》(详见附录一)进行测量评分和记录,并使用 spss22.0 对测量结果进行整理分析。

3.观察法

在研究中,具体来说,运用的是事件取样观察法,观察对象为实验班的被试幼儿,在实施实验的过程中,选取贴合幼儿一日生活基本环节的情境进行观察,并将幼儿分享的言语和行为表现等记录于《幼儿分享行为轶事观察表》(详见附录二),观察情境选取幼儿在区域活动中常出现的分享玩具的情境,与实验数据互为补充。

(二)研究工具

1.测量工具

本研究所使用的测查工具主要是参考河南师范大学赵培等人编制的情境测验,在其基础上加以修改而成。从分享意识和分享行为两个维度进行测量。另外,情境的选取与幼儿一日生活的基本环节相融合,并贯穿于幼儿一日生活,使测查工具的效度得到保证。

(1)分享意识

本研究在赵培等人编订的情境故事测量的基础上,进行了一定的改编。在实验前和实验后分别对全体被试幼儿的分享行为使用《分享行为评分记录表》(详见附录一)进行测量评分和记录,并使用 spss22.0 对测量结果进行整理分析。

3.观察法

在研究中,具体来说,运用的是事件取样观察法,观察对象为实验班的被试幼儿,在实施实验的过程中,选取贴合幼儿一日生活基本环节的情境进行观察,并将幼儿分享的言语和行为表现等记录于《幼儿分享行为轶事观察表》(详见附录二),观察情境选取幼儿在区域活动中常出现的分享玩具的情境,与实验数据互为补充。

(二)研究工具

1.测量工具

本研究所使用的测查工具主要是参考河南师范大学赵培等人编制的情境测验,在其基础上加以修改而成。从分享意识和分享行为两个维度进行测量。另外,情境的选取与幼儿一日生活的基本环节相融合,并贯穿于幼儿一日生活,使测查工具的效度得到保证。

(1)分享意识

对幼儿进行自编故事的讲述,提出相应的问题,使幼儿做出自己的判断,从而进一步了解幼儿的分享意识。具体方法如下:

根据持有物品的差异,向拥有棉花糖的幼儿讲述故事一,将故事二讲给分享玩具的幼儿,然后提问幼儿 4 个问题,分别是:a 只有一颗奶酪时,你觉得左左会怎么做?b有两颗奶酪时,你觉得左左会怎么做?c 有三颗奶酪时,左左会怎么做?d 有四颗奶酪时,左左会怎么做?如果幼儿始终做不出回答,不要强求幼儿。详实记录即可。计分等级共划为 4 个级别,具体如下:“慷慨”记 4 分,意为食物给别人吃,玩具给别人玩,自己不留或少留;“均分”记 3 分,意为把食物平均分配,玩具一块玩或者依次玩;“自我”记 2 分,意为自己独占或者多占;“不会分享”记 1 分,意为不会分配。

.................................

根据持有物品的差异,向拥有棉花糖的幼儿讲述故事一,将故事二讲给分享玩具的幼儿,然后提问幼儿 4 个问题,分别是:a 只有一颗奶酪时,你觉得左左会怎么做?b有两颗奶酪时,你觉得左左会怎么做?c 有三颗奶酪时,左左会怎么做?d 有四颗奶酪时,左左会怎么做?如果幼儿始终做不出回答,不要强求幼儿。详实记录即可。计分等级共划为 4 个级别,具体如下:“慷慨”记 4 分,意为食物给别人吃,玩具给别人玩,自己不留或少留;“均分”记 3 分,意为把食物平均分配,玩具一块玩或者依次玩;“自我”记 2 分,意为自己独占或者多占;“不会分享”记 1 分,意为不会分配。

.................................

第三章 研究结果................................27

一、实验组与对照组前测的同质性检验.................................27

二、实验组与对照组后测的结果比较.....................................27

第四章 分析与讨论.............................32

一、移情训练对 4-6 岁幼儿分享行为的影响................................32

(一)移情训练对 4-6 岁幼儿分享意识的影响.................................. 32

(二)移情训练能促进 4-6 岁幼儿分享行为.............................33

第五章 结论与建议..........................................40

一、研究结论.......................................40

二、教育建议......................................40

第四章 分析与讨论

一、移情训练对 4-6 岁幼儿分享行为的影响

利用干预前后获得的数据,及时进行统计分析,并结合平日的观察,结果发现:移情训练能明显促进 4-6 岁幼儿分享行为的发展。幼儿在表现分享行为时,受其内在意识情感的控制。移情训练作为一种情感体验,有利于幼儿与他人建立起情感的桥梁,萌生内心深处的分享意识,产生分享的行为,促进意识与行为的统一,提升幼儿的分享程度,积极的促进幼儿亲社会性的发展。

一、移情训练对 4-6 岁幼儿分享行为的影响

利用干预前后获得的数据,及时进行统计分析,并结合平日的观察,结果发现:移情训练能明显促进 4-6 岁幼儿分享行为的发展。幼儿在表现分享行为时,受其内在意识情感的控制。移情训练作为一种情感体验,有利于幼儿与他人建立起情感的桥梁,萌生内心深处的分享意识,产生分享的行为,促进意识与行为的统一,提升幼儿的分享程度,积极的促进幼儿亲社会性的发展。

(一)移情训练对 4-6 岁幼儿分享意识的影响

上述结果可知,经过干预之后的实验班,无论中班还是大班,p 值均小于 0.01,分享意识相比以前有很大进步,都以均分为主,其中中班组分享意识的程度较大班更为慷慨。4-6 岁的幼儿相对来说自我中心性要更强一些,以自我满足为主,通过移情训练后,可以看出,幼儿的分享意识较对照组而言有明显的提升,说明幼儿对分享有了进一步的理解和改观,“自我中心性”降低,与其对照组对比明显。

比如在进行《这是我的!》中班活动时,教师首先讲述绘本内容,帮助幼儿理解,随后让幼儿自由选择角色,进行角色扮演,讨论表演的过程,快乐的体验十分浓厚,不但增进了彼此的沟通交流,将情感从他人牵至自身。另外,从绘本感知到实景扮演,幼儿能真实地体验角色的情感,进行情感的迁移,转变自我的占有欲,对他人产生分享意识。幼儿分别扮演青蛙三兄弟,体会小青蛙的从占有欲极强的日常表现到暴雨来袭后同甘苦共患难的故事表演。首先,从这个活动的名称来看,就显露出了幼儿在此年龄段的一些心理特点,这是他们自我意识发展的阶段特征,在角色扮演期间,从每个人都很自私的想拥有各种东西,到暴雨来袭时幼儿们害怕又紧紧拥抱的紧张,最后天空放晴时它们不再争抢,而是共同分享快乐,孩子们开心的欢呼着,蹦着跳着......其中有小朋友在扮演结束时说道玩具也是大家的。在主试问道他会如何跟朋友玩具时,他告诉主试,会跟他的小伙伴们一起分享,并说出了他们的名字。幼儿通过这样的活动,幼儿从其中了解了他人的意愿与情感,不再是自我为主,激发分享的意向,真正理解分享的含义。研究者在训练后的某次幼儿区域活动中,观察到了这样的现象。

..........................

第五章 结论与建议

一、研究结论

本研究以沈阳市某幼儿园的 80 名 4-6 岁幼儿为被试对象,通过对部分幼儿进行移情训练,辅以观察,对 4-6 岁幼儿的分享行为状况从多个方面进行了探讨,继而总结出以下结论:

第一,移情训练能有效促进 4-6 岁幼儿分享行为的发展,中班与大班在经过训练后,分享行为均有显著的提高。

一、研究结论

本研究以沈阳市某幼儿园的 80 名 4-6 岁幼儿为被试对象,通过对部分幼儿进行移情训练,辅以观察,对 4-6 岁幼儿的分享行为状况从多个方面进行了探讨,继而总结出以下结论:

第一,移情训练能有效促进 4-6 岁幼儿分享行为的发展,中班与大班在经过训练后,分享行为均有显著的提高。

第二,移情训练能促进分享意识与分享行为的统一。

第三,4-6 岁幼儿的分享行为在年龄与性别上均具有差异性,4-5 岁是幼儿分享行为发展的特殊时期,女孩做出分享的比例要高于男孩。

第三,4-6 岁幼儿的分享行为在年龄与性别上均具有差异性,4-5 岁是幼儿分享行为发展的特殊时期,女孩做出分享的比例要高于男孩。

第四,移情训练与不同物品分享不存在差异性。

“分享”是使个人成为社会人的基本成分。通过分享,人与人建立起可供相互理解的语言符号,发展出关怀友爱之情。《指南》明确提出,无论是幼儿社会性的习得与完善,还是人格的健全发展,均离不开社会教育。幼儿是社会的成员,社会性的发展是他们生存的必要,若是养成良好的亲社会行为,社会性发展将事半功倍。而分享作为亲社会性的关键指标,在幼儿的社会活动中,分享行为应该得到重视。其中,人际领域也提出,儿童与他人分享时,要给与肯定和鼓励。《纲要(试行)》中也提到幼儿要学会分享是其中的一个社会目标。Damon(1977)认为,分享是儿童早期道德发展的最佳范例,但是许多人却忽略了它在发展上的重要性。他根据长期对幼儿的观察,发现幼儿的分享行为缘起于平时的社会经验,在幼儿与同伴玩耍时常发现他们具有分享的行为。①教师要重视培养幼儿分享行为这一目标,在具体教育过程中落实下来。教师应该将“分享”这一理念渗透到“一日生活教育”中,贯穿幼儿的整个学习、生活中,时刻对幼儿进行教育。这可以是在幼儿区域活动、户外活动时,提醒幼儿要懂得与其他小伙伴分享,也可以在幼儿进行集体活动时,教导幼儿分享彩笔、纸张等玩具。教师只有认识到其重要性,才会更加重视对幼儿分享行为的培养。在研究者的平日观察中,经常提醒幼儿分享的班级,在后测中,表现要比未被提醒的班级好很多。例如在玩玩具的时候,a 班老师会时常提醒幼儿玩具要大家一起玩,懂得分享;b 班老师则不进行这方面的提醒。最后a 班幼儿的分享行为要比 b 班幼儿分享水平要高。只有经常性的对幼儿进行教育,幼儿的分享行为才能被不断的强化。

“分享”是使个人成为社会人的基本成分。通过分享,人与人建立起可供相互理解的语言符号,发展出关怀友爱之情。《指南》明确提出,无论是幼儿社会性的习得与完善,还是人格的健全发展,均离不开社会教育。幼儿是社会的成员,社会性的发展是他们生存的必要,若是养成良好的亲社会行为,社会性发展将事半功倍。而分享作为亲社会性的关键指标,在幼儿的社会活动中,分享行为应该得到重视。其中,人际领域也提出,儿童与他人分享时,要给与肯定和鼓励。《纲要(试行)》中也提到幼儿要学会分享是其中的一个社会目标。Damon(1977)认为,分享是儿童早期道德发展的最佳范例,但是许多人却忽略了它在发展上的重要性。他根据长期对幼儿的观察,发现幼儿的分享行为缘起于平时的社会经验,在幼儿与同伴玩耍时常发现他们具有分享的行为。①教师要重视培养幼儿分享行为这一目标,在具体教育过程中落实下来。教师应该将“分享”这一理念渗透到“一日生活教育”中,贯穿幼儿的整个学习、生活中,时刻对幼儿进行教育。这可以是在幼儿区域活动、户外活动时,提醒幼儿要懂得与其他小伙伴分享,也可以在幼儿进行集体活动时,教导幼儿分享彩笔、纸张等玩具。教师只有认识到其重要性,才会更加重视对幼儿分享行为的培养。在研究者的平日观察中,经常提醒幼儿分享的班级,在后测中,表现要比未被提醒的班级好很多。例如在玩玩具的时候,a 班老师会时常提醒幼儿玩具要大家一起玩,懂得分享;b 班老师则不进行这方面的提醒。最后a 班幼儿的分享行为要比 b 班幼儿分享水平要高。只有经常性的对幼儿进行教育,幼儿的分享行为才能被不断的强化。

参考文献(略)