1 文献综述

1.1概念界定

1.1.1 公平分配行为

分配

资源的分配,在不同的学科的定义不一样,但是在资源的分配过程中希望达到一种理想的状态,大家都能接受,可按照一种合适的标准或明确的规定分配资源。在经济学上分配是指把生产资料分给生产单位或把消费资料分给消费者。分配有狭义的分配和广义之分。狭义的分配主要是指个体收入和财富上的分配,更具体的来说,是指社会在一定时期创造出来的价值或财富在不同阶级、阶层、团体和社会成员之间的划分或配置。而广义的分配除了包括收入和财富的分配之外,还包括权利、义务、机会等的分配;一般而言,我们所说的分配主要是指经济领域的分配,如收入多少的分配,所以在分配的过程中就要求做到公平,达到一种比较理想的状态,即个体的付出与收益匹配,分配的结果是人们普遍能够接受的。由于社会阶级以及思想流派的不同,人们对公平分配的理解存在差异。

公平分配

诺贝尔经济学奖获得者 Tinbergen 概括出西方经济学对公平分配的理论观点包括以下三个方面。第一,公平分配是指个人所获得的收入与其对国民生产总值所作的贡献相等;第二,因个人禀赋、能力、努力程度的差异,以至个体之间的收入存在差别,但这是合理的,是大家所认可和接受的,即为公平分配;第三,公平的收入分配必须使每个人的福利相等,即通过对付出更多努力的人较多的补偿,

诺贝尔经济学奖获得者 Tinbergen 概括出西方经济学对公平分配的理论观点包括以下三个方面。第一,公平分配是指个人所获得的收入与其对国民生产总值所作的贡献相等;第二,因个人禀赋、能力、努力程度的差异,以至个体之间的收入存在差别,但这是合理的,是大家所认可和接受的,即为公平分配;第三,公平的收入分配必须使每个人的福利相等,即通过对付出更多努力的人较多的补偿,

实际上意味着每个人都同等的幸福。而相比于西方经济学的公平分配观,马克思主义公平分配观强调机会公平、过程公平和结果公平的相互统一,并且更注重结果的公平。马克思认为,公平分配属于历史范畴,公平分配的标准不是永恒不变的,而是随社会经济关系变化而变化。只有到了社会主义社会,实施生产资料公有制,按照等量劳动领取等量报酬的原则,才有可能真正实现公平分配。社会主义发展到共产主义社会时,生产和生活资料高度发达,将会出现人类理想的公平分配模式,即社会成员各尽所能,按需分配(张亮,2012)。人们对公平分配的理解存在差异,但公平分配的本质都希望每个人的所获得的都是合理的,普遍能接受的。

............................

1.2公平分配行为研究范式

发展心理学的实验任务范式是发展心理学家设置一个假设的分配任务(故事情境法),考察儿童对共同工作的人进行最公平的奖励分配,从而研究了儿童的分配公平认知。假设任务中,一般会有三个角色,分别被描述为年龄最大、贡献最大、有某种需要,其中年龄最大和有某种需要的两个角色贡献一样大。这种典型的方法需要评估儿童的奖励分配结果和推理,在他们知道同一活动小组或共同卖产品的小组中有关角色的特征,如最小或最大(按年龄分配原则)、更多产(按劳分配原则)、金钱需要(按需分配原则),通过他们的分配结果和推理以判断他们所采用的公平原则(张亮,2012)。

瑞士心理学家皮亚杰对公平观念进行了大量的研究。他采用对偶故事法,通过向儿童成对的讲述有关道德方面的两难问题让儿童做出道德判断。在做出道德判断时,主要是依据儿童对故事情境人物损坏东西的多少还是根据故事情境中人物行为背后的动机来判断,了解儿童对惩罚公正的认知发展(余巧玲,2015)。研究结果发现,儿童公正观念发展存在着三个主要阶段。第一阶段是在儿童 7 岁左右时,此时年幼儿童的公正是以服从成人的权威为主要特征的,他们对好坏判断的标准取决于服从与不服从,处在这一时期儿童还不能理解公正(余巧玲,2015)。第二阶段是在儿童 10 岁前后,随着儿童平等主义观念的发展,他们逐渐将平等与不平等、公平与不公平作为公正判断的标准(余巧玲,2015)。第三阶段是在儿童 13 岁左右,单纯的平等主义在儿童的公正观念中逐渐降低,公道与不公道成为儿童公正判断的新原则(余巧玲,2015)。在皮亚杰看来,儿童道德判断的发展与儿童认知能力的发展是密不可分的(余巧玲,2015;Piaget,1965)。

........................

2研究目的内容和意义

2.1 研究目的和内容

如前所述,本研究的目的是想了解幼儿的公平分配行为是否与幼儿教师在幼儿园的一日活动中所表现出来的相应行为是否与一致。以此来了解幼儿教师的言行对幼儿的影响力可能会有多大,并为未来的幼儿教育、幼儿教师教育及相关研究提供可供借鉴的经验。具体的研究内容主要分为两个方面,一是了解教师的公平意识和公平行为;二是了解儿童的公平分配行为。

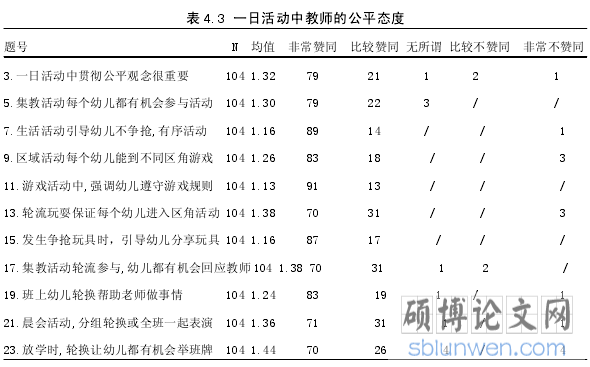

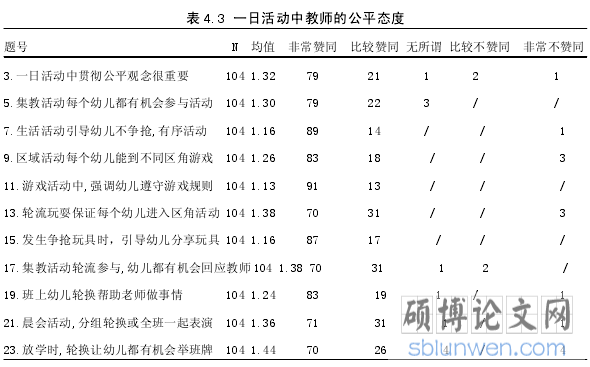

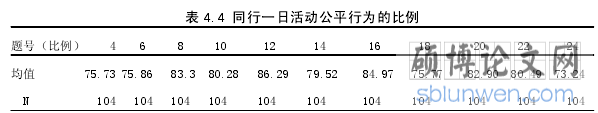

首先,研究一通过问卷调查了解幼儿教师在一日活动中公平意识和公平行为的一般情况,特别了解了幼儿教师对外在形象佳的幼儿及有助人行为的幼儿的态度和可能表现出的行为。问卷调查了幼儿教师一日活动公平教育的情况,调查了教师对表现出助人行为幼儿的做法,调查了教师是否会对好看幼儿有更多的特殊照顾,更多的偏爱。

然后,研究二旨在为了解幼儿公平分配行为。研究二用实验的方法考察外在形象、助人行为对 3-5 岁幼儿的分配行为。研究二有 4 个实验,实验 1 考察 3-5岁幼儿对面孔吸引力不同的分配行为,即幼儿对面孔吸引力高和面孔吸引力低分配决策。实验 2 主要考察外在整体形象对 3-5 岁幼儿的公平分配行为,即 3-5 岁幼儿对外在整体形象好和外在整体形象差的分配行为。实验 3 考察 3-5 岁幼儿对助人行为对象是否会不受其面孔吸引力高低影响而公平分配资源;实验 4 主要的是考察 3-5 岁幼儿对助人者是否会不受其外在整体形象好差的影响而公平分配资源。

..............................

2.2研究意义

2.2.1 理论意义

首先,很少的研究探讨了幼儿教师日常的公平意识和行为对幼儿公平行为的影响。本研究将会是一个尝试,为未来的相关研究提供一些依据,同时也需要有更严谨的研究来探讨这个方面的问题。

同时,从幼儿公平行为方面的研究来看,通过考察面孔吸引力不同对 3-5 岁幼儿公平分配行为的影响,可以进一步证实与已有类似的的研究得到的结论是否一致。已有的研究对考察外在整体形象对 3-5 岁幼儿的公平分配行为的研究尚未涉及,可以进一步为幼儿公平分配行为的相关研究提供一定的理论支持,拓展该领域的研究范围。考察个体的助人行为对 3-5 岁幼儿的公平分配行为,为幼儿的亲社会行为的发展提供理论支撑,个体的助人行为是亲社会行为的重要组成部分。在已有的研究基础上探讨外在形象和助人行为对 3-5 岁幼儿公平分配行为的影响,

............................

1.2公平分配行为研究范式

发展心理学的实验任务范式是发展心理学家设置一个假设的分配任务(故事情境法),考察儿童对共同工作的人进行最公平的奖励分配,从而研究了儿童的分配公平认知。假设任务中,一般会有三个角色,分别被描述为年龄最大、贡献最大、有某种需要,其中年龄最大和有某种需要的两个角色贡献一样大。这种典型的方法需要评估儿童的奖励分配结果和推理,在他们知道同一活动小组或共同卖产品的小组中有关角色的特征,如最小或最大(按年龄分配原则)、更多产(按劳分配原则)、金钱需要(按需分配原则),通过他们的分配结果和推理以判断他们所采用的公平原则(张亮,2012)。

瑞士心理学家皮亚杰对公平观念进行了大量的研究。他采用对偶故事法,通过向儿童成对的讲述有关道德方面的两难问题让儿童做出道德判断。在做出道德判断时,主要是依据儿童对故事情境人物损坏东西的多少还是根据故事情境中人物行为背后的动机来判断,了解儿童对惩罚公正的认知发展(余巧玲,2015)。研究结果发现,儿童公正观念发展存在着三个主要阶段。第一阶段是在儿童 7 岁左右时,此时年幼儿童的公正是以服从成人的权威为主要特征的,他们对好坏判断的标准取决于服从与不服从,处在这一时期儿童还不能理解公正(余巧玲,2015)。第二阶段是在儿童 10 岁前后,随着儿童平等主义观念的发展,他们逐渐将平等与不平等、公平与不公平作为公正判断的标准(余巧玲,2015)。第三阶段是在儿童 13 岁左右,单纯的平等主义在儿童的公正观念中逐渐降低,公道与不公道成为儿童公正判断的新原则(余巧玲,2015)。在皮亚杰看来,儿童道德判断的发展与儿童认知能力的发展是密不可分的(余巧玲,2015;Piaget,1965)。

........................

2研究目的内容和意义

2.1 研究目的和内容

如前所述,本研究的目的是想了解幼儿的公平分配行为是否与幼儿教师在幼儿园的一日活动中所表现出来的相应行为是否与一致。以此来了解幼儿教师的言行对幼儿的影响力可能会有多大,并为未来的幼儿教育、幼儿教师教育及相关研究提供可供借鉴的经验。具体的研究内容主要分为两个方面,一是了解教师的公平意识和公平行为;二是了解儿童的公平分配行为。

首先,研究一通过问卷调查了解幼儿教师在一日活动中公平意识和公平行为的一般情况,特别了解了幼儿教师对外在形象佳的幼儿及有助人行为的幼儿的态度和可能表现出的行为。问卷调查了幼儿教师一日活动公平教育的情况,调查了教师对表现出助人行为幼儿的做法,调查了教师是否会对好看幼儿有更多的特殊照顾,更多的偏爱。

然后,研究二旨在为了解幼儿公平分配行为。研究二用实验的方法考察外在形象、助人行为对 3-5 岁幼儿的分配行为。研究二有 4 个实验,实验 1 考察 3-5岁幼儿对面孔吸引力不同的分配行为,即幼儿对面孔吸引力高和面孔吸引力低分配决策。实验 2 主要考察外在整体形象对 3-5 岁幼儿的公平分配行为,即 3-5 岁幼儿对外在整体形象好和外在整体形象差的分配行为。实验 3 考察 3-5 岁幼儿对助人行为对象是否会不受其面孔吸引力高低影响而公平分配资源;实验 4 主要的是考察 3-5 岁幼儿对助人者是否会不受其外在整体形象好差的影响而公平分配资源。

..............................

2.2研究意义

2.2.1 理论意义

首先,很少的研究探讨了幼儿教师日常的公平意识和行为对幼儿公平行为的影响。本研究将会是一个尝试,为未来的相关研究提供一些依据,同时也需要有更严谨的研究来探讨这个方面的问题。

同时,从幼儿公平行为方面的研究来看,通过考察面孔吸引力不同对 3-5 岁幼儿公平分配行为的影响,可以进一步证实与已有类似的的研究得到的结论是否一致。已有的研究对考察外在整体形象对 3-5 岁幼儿的公平分配行为的研究尚未涉及,可以进一步为幼儿公平分配行为的相关研究提供一定的理论支持,拓展该领域的研究范围。考察个体的助人行为对 3-5 岁幼儿的公平分配行为,为幼儿的亲社会行为的发展提供理论支撑,个体的助人行为是亲社会行为的重要组成部分。在已有的研究基础上探讨外在形象和助人行为对 3-5 岁幼儿公平分配行为的影响,

对幼儿公平分配行为的发展有更深的了解,为有关幼儿道德教育、道德发展的相关理论提供一定的支持。教师在一日活动中渗透的公平教育对幼儿是具有积极影响。

...............................

...............................

3 研究目的内容和意义............................................. 23

3.1 研究目的和内容............................ 23

3.2 研究意义................................23

4 研究一:了解一日活动中幼儿教师对实施公平行为的态度和幼儿教师公平行为出现的大致比例....................................................25

4.1 问卷编制..........................................25

4.1.1 问卷维度的构建过程...................................... 25

4.1.2 问卷维度................................... 25

5 研究二:外在形象与助人行为对 3-5 岁幼儿公平分配行为的影响......................29

5.1 实验 1 面孔吸引力水平不同对 3-5 岁幼儿的公平分配行为的影响..............................29

5.1.1 研究目的............................... 29

5.1.2 研究假设........................... 29

6 讨论

6.1 外在形象与助人行为对 3-5 岁幼儿公平分配行为的影响

6.1.1 幼儿的外在形象会影响部分幼儿教师对幼儿的方式,但却不对 3-5 岁幼儿公平分配行为的影响

研究一的调查表明有一半左右的幼儿教师会对外在形象佳的幼儿有更倾向性的态度,以及特殊的对待。但是研究二的实验结果却表明外在形象不影响幼儿的公平分配行为。

6.1.1.1 不同面孔吸引力对 3-5 岁幼儿资源分配的影响

本研究涉及面孔吸引力一致性评定,已有研究采用成人面孔吸引力评定与幼儿面孔吸引力评定进行分析发现面孔吸引力评分一致,Karen 为考察年幼儿童是否也表现出基于面孔吸引力的刻板效应、以 3-6 岁半的学龄前儿童为研究对象、让他们对同年龄阶段儿童的面孔吸引力进行评定。而这些面孔已经事先让成人评定过、并分出吸引力高和低两类。实验结果显示、儿童所评定的结果与成人是一致的(梁静,2010)。评分的结果表明成人面孔吸引力评分和幼儿吸引力评分是一致的,说明面孔吸引力高低评分以成人来评分,幼儿被试作为面孔吸引力高低的

有研究者认为儿童愿意与他人分享是公平感早期的一种表现,并且在生命初期就已经表现出来(Rheingold.Hay et al.1976,余巧玲,2015)。实验 1 主要研究的是面孔吸引力是否会影响 3-5 岁幼儿的公平分配行为,结果表明,3-5 岁幼儿的公平分配行为不受面孔吸引力的影响,不管是 3 岁组的幼儿还是 5 岁组的幼儿在 4 个分配资源中平均分配的资源都是 2 个,都是平均的分配。并没有因为面孔吸引力的高而多分配给接受者,也没有因为面孔吸引力低而少分给接受者。得到的结论与研究假设相反,3-5 岁的幼儿没有给面孔吸引力高的接受者更多的资源。本研究的得到的实验结果与已有的研究结果存在差异,在靳澎等人的研究中表明不管是幼儿被试分配 1 个资源、2 个资源、还是 3 个资源,被试都会把更多的资源分配给面孔吸引力高的接受者(靳澎,施建农,张真,2017)。而在被研究中 3-5岁的幼儿没有根据面孔吸引力的高低来分配资源,而是平均分配。本研究中个体的面孔吸引力对 3-5 岁幼儿的资源分配行为没有影响。

............................

7 结论

(1)幼儿的分配行为与教师的行为存在差异,部分教师会给予好看的幼儿更多的照顾,而实验中外在形象不影响 3-5 对幼儿的公平分配行为。

(2)3-5 岁幼儿面孔吸引力和外在整体形象的公平分配行为的分配性别差异不显著。

(3)3-5 幼儿在助人与不助人中公平分配行为中存在显著的差异,3 岁组、4岁组幼儿的公平分配行为的差异不显著,而 3 岁与 5 岁组幼儿的公平分配行为差异显著,4 岁组与 5 岁组幼儿的公平分配行为差异显著。在该实验中幼儿的公平分配行为存在年龄的差异。3 岁组、4 岁组幼儿分配给助人者和不助人者的资源数差异不显著,而 5 岁组给助人者与不助人者的资源数差异显著,5 岁组幼儿给助人者的资源数多于不助人者。

(4)3-5 岁幼儿给不助人者分配的资源数量在性别和年龄的交互作用上不显著。

(5)5 岁组的幼儿把更多的资源分配给助人者,没有把更多的资源分配给形象佳者,表明幼儿对个体的内在品质更看重。

(6)教师要公平的对待每个孩子,幼儿行为、价值观是可以通过持之以恒的教育获得的。

参考文献(略)