1 绪论

1.1 研究缘起

1.1.1 幼儿违规行为频繁发生

活泼好动是幼儿的天性,他们对于一切感到好奇,急于认识和探索世界,然而幼儿进入幼儿园后面临集体生活,必须遵守诸多规则。《幼儿园工作规程》中要求幼儿园建立必要、合理的常规以培养幼儿的良好习惯和初步的生活自理能力。而建立良好的常规的目的在于减少教师不必要的管理行为,逐步培养幼儿的自律,从而促进幼儿的社会性发展。由于身心发展的制约,幼儿不能理解规则这一抽象概念,幼儿在规则面前常常无所适从,比如吃完饭忘了送碗筷、突然站起来跑了出去、忍不住和同伴讲话、急于表达自己常常插话、强夺喜欢的玩具等等,这些违反规则的现象在幼儿园常常发生。幼儿被告知“不行、不要、不可以”,他们接受了指令、训斥,却不明白为什么,下一次违规行为仍然重复发生。诚然,没有绝对的自由,从幼儿的社会性发展来说,幼儿的成长是从自然人逐渐变为社会人的过程,从某种意义上来说,就是习得规则的过程。习得规则、遵守规则、理解规则将为幼儿进入、适应社会奠定良好的基础。那么为什么幼儿违规行为频发且反复出现?幼儿园规则是从幼儿真正的需要出发的吗?正是这样的疑问促使笔者有兴趣深入研究有关幼儿违规行为方面的内容。

1.1 研究缘起

1.1.1 幼儿违规行为频繁发生

活泼好动是幼儿的天性,他们对于一切感到好奇,急于认识和探索世界,然而幼儿进入幼儿园后面临集体生活,必须遵守诸多规则。《幼儿园工作规程》中要求幼儿园建立必要、合理的常规以培养幼儿的良好习惯和初步的生活自理能力。而建立良好的常规的目的在于减少教师不必要的管理行为,逐步培养幼儿的自律,从而促进幼儿的社会性发展。由于身心发展的制约,幼儿不能理解规则这一抽象概念,幼儿在规则面前常常无所适从,比如吃完饭忘了送碗筷、突然站起来跑了出去、忍不住和同伴讲话、急于表达自己常常插话、强夺喜欢的玩具等等,这些违反规则的现象在幼儿园常常发生。幼儿被告知“不行、不要、不可以”,他们接受了指令、训斥,却不明白为什么,下一次违规行为仍然重复发生。诚然,没有绝对的自由,从幼儿的社会性发展来说,幼儿的成长是从自然人逐渐变为社会人的过程,从某种意义上来说,就是习得规则的过程。习得规则、遵守规则、理解规则将为幼儿进入、适应社会奠定良好的基础。那么为什么幼儿违规行为频发且反复出现?幼儿园规则是从幼儿真正的需要出发的吗?正是这样的疑问促使笔者有兴趣深入研究有关幼儿违规行为方面的内容。

通过交谈了解到,教师们认同在教育实践中尊重儿童、满足幼儿需要的重要性,也表示在组织活动和实施规则教育时应该遵循这样的原则,但是让笔者感到困惑的是教师在应对幼儿违规行为时却经常违背满足幼儿需要、以儿童为中心的原则。笔者观察发现有的老师容易陷入“权威者”的角色,并更多的使用消极的、训斥的语言,“去门口排队!没排好,回去重排!”“安静!什么时候安静什么时候再下去玩!”“吃饭时不讲话,说话取消小星星!”“今天我们玩益智区,不能过这条线,那边是别的班的小朋友玩的!”;有的老师抱怨说,跟孩子们讲道理当然是更好的方式,但是一是没时间,二是讲半天大道理还不如吼一嗓子有效。显然,有些教师在规则教育实践中,尤其是应对幼儿违规行为时出现了困难。那么这背后的原因是什么?是所有的教师都采取了同样的应对方式吗?如果不同,又是什么原因造成了幼儿教师事实上的对幼儿违规行为应对上的差异呢?教师对幼儿违规行为的应对这一现象后的本质又是什么?这些问题正是本研究的研究重点。

..........................1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

从目前的文献来看,在学前教育领域,研究者通常从幼儿园规则(常规)、规则教育、班级管理等角度进行幼儿园规则应然与实然方面的研究,而针对幼儿违规行为的研究则是其中更加微观的层面。这类研究通常集中在对幼儿违规行为表现的描述和影响因素分析上,而关于教师对幼儿违规行为的应对策略方面的研究比较少。在研究样本的选取上,研究者或选用一个或几个幼儿园的幼儿和教师作为研究对象。研究目的通常是常规的实施、特点、原因与教师管理行为方面的问题。极少有研究者专门从不同教师应对幼儿违规行为策略的角度进行研究。本研究希望通过揭示不同教师对于规则与规则教育的认识、对幼儿违规行为的解读及应对策略的现状进而分析现象背后的原因。这为幼儿园规则教育提供了新的理论视角,是有效的理论补充。

1.2.2 实践意义

多项研究表明,幼儿违规行为普遍存在于幼儿园的一日生活中,在不同的活动中的频数有所不同,教师的应对方式简单粗暴,常训斥幼儿。自 1999 年刘晶波研究师幼互动到现在 20 年过去了,教师对幼儿违规行为的应对方式从表面上看似乎变化不大,实际上在日常交谈中,笔者发现教师的理念在悄然变化,他们认为不应采取批评、训斥的方式,但也承认这样的方式简单有效、立竿见影。教师一方面需要维护班级秩序,一方面希望能够尊重儿童,似乎在幼儿园班级管理与规则实施中,“需要”和“希望”是对立的,很难达到平衡。这是实践中幼儿教师实实在在遇到的困境。正是基于此,本研究希望能够从幼儿违规这一微观情景入手,聚焦在不同教师的应对策略上,试图找出教师不同应对方式的真正原因,为改善教师实施规则、班级组织提供有效的建议,以供一线教师在实践中参考。

............................

2.1 关于规则的研究

2.1.1 规则的价值

规则是客观的,但教师对于规则的理解是主观的,对于幼儿来说,通过对规则的主动建构才能理解规则,规则也是主观的。教师对于规则价值的取向将直接影响其对于违规行为的判定。

(1)规则对于班级组织的价值

郑三元认为规则是组织维护秩序的内在要求,幼儿园班级作为一种组织体, 必然需要靠规则来维持其内在的秩序。①在班级管理中,赵学菊认为规则有利于教师权威的建立。他指出幼儿因为身心发展程度不高,易受环境影响,在于教师的相处过程中逐渐对教师产生信赖感,

2.1.1 规则的价值

规则是客观的,但教师对于规则的理解是主观的,对于幼儿来说,通过对规则的主动建构才能理解规则,规则也是主观的。教师对于规则价值的取向将直接影响其对于违规行为的判定。

(1)规则对于班级组织的价值

郑三元认为规则是组织维护秩序的内在要求,幼儿园班级作为一种组织体, 必然需要靠规则来维持其内在的秩序。①在班级管理中,赵学菊认为规则有利于教师权威的建立。他指出幼儿因为身心发展程度不高,易受环境影响,在于教师的相处过程中逐渐对教师产生信赖感,

而规则的制定在一定程度上能体现教师的权威。

(2)规则的道德价值

瑞士心理学家让·皮亚杰提出:成人通过给幼儿制定合理的行为标准的方式来表达成人对理想的儿童形象的期望。当一种规则建立在集体的利益之上,并发挥着维护个体与其他人的良好关系的作用时,这种规则就具备了道德价值。③这里的道德是指规则体系而不是人们一般意义上认为的美德。郑三元认为从道德的角度看,规则的本质是利他的。人们往往用“是非对错”的标准来评说一个人的行为,其实从成人的角度是将儿童的行为问题看成道德问题。

...........................

2.2 关于幼儿违规行为的研究

2.2.1 对于违规与违规行为的界定

违规简单来说即违反规则,违规行为是违规的动态表现。违规行为更具有研究的价值,研究者通常以违规行为作为重点研究违规问题。

田婧根据幼儿身心发展的特殊性和幼儿园一日生活的特点,将幼儿违规行为界定为:幼儿在幼儿园一日生活中与幼儿园制定的常规、各种活动规则以及幼儿园教师临时制定的规则或要求不一致的行为。

曹艺萌在研究中选取进入了教师的观察范围,被教师所发觉的违规行为作为观察的事件,将幼儿的违规行为定义为:幼儿不遵守师幼共同制定的规则而表现出的逾越规则底线的行为。

国外研究者 C. M. Charles 对违规行为的定义包括两个要素:其一,学生做出的行为和当时的情境不适合;其二,违规行为具有目的性,学生做出违规行为是有意为之。⑤托马斯·戈登从教师的角度判断违规行为:“成人认为儿童的特定行为对成人产生了不理想的后果”。

违规的相似概念是失范,何媛将“失范”界定为幼儿的行为偏离或违反某一特定情境中教师制定的规范,包括了三个方面的因素:幼儿行为失范是在特定情境中发生的;幼儿行为失范是幼儿的行为与教师对幼儿的要求发生了不一致;幼儿行为失范的判断依据是教师制定的规范。

......................

3 研究设计.................................11(2)规则的道德价值

瑞士心理学家让·皮亚杰提出:成人通过给幼儿制定合理的行为标准的方式来表达成人对理想的儿童形象的期望。当一种规则建立在集体的利益之上,并发挥着维护个体与其他人的良好关系的作用时,这种规则就具备了道德价值。③这里的道德是指规则体系而不是人们一般意义上认为的美德。郑三元认为从道德的角度看,规则的本质是利他的。人们往往用“是非对错”的标准来评说一个人的行为,其实从成人的角度是将儿童的行为问题看成道德问题。

...........................

2.2 关于幼儿违规行为的研究

2.2.1 对于违规与违规行为的界定

违规简单来说即违反规则,违规行为是违规的动态表现。违规行为更具有研究的价值,研究者通常以违规行为作为重点研究违规问题。

田婧根据幼儿身心发展的特殊性和幼儿园一日生活的特点,将幼儿违规行为界定为:幼儿在幼儿园一日生活中与幼儿园制定的常规、各种活动规则以及幼儿园教师临时制定的规则或要求不一致的行为。

曹艺萌在研究中选取进入了教师的观察范围,被教师所发觉的违规行为作为观察的事件,将幼儿的违规行为定义为:幼儿不遵守师幼共同制定的规则而表现出的逾越规则底线的行为。

国外研究者 C. M. Charles 对违规行为的定义包括两个要素:其一,学生做出的行为和当时的情境不适合;其二,违规行为具有目的性,学生做出违规行为是有意为之。⑤托马斯·戈登从教师的角度判断违规行为:“成人认为儿童的特定行为对成人产生了不理想的后果”。

违规的相似概念是失范,何媛将“失范”界定为幼儿的行为偏离或违反某一特定情境中教师制定的规范,包括了三个方面的因素:幼儿行为失范是在特定情境中发生的;幼儿行为失范是幼儿的行为与教师对幼儿的要求发生了不一致;幼儿行为失范的判断依据是教师制定的规范。

......................

3.1 研究目的..................................11

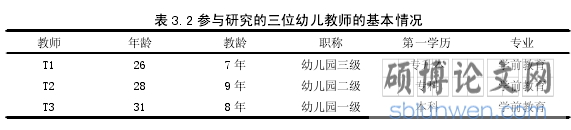

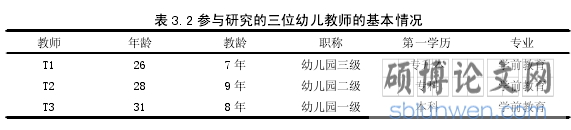

3.2 研究对象........................................11

4 一日生活中三位教师实施的规则内容......................................15

4.1 一日生活中 T3 与 T1、T2 实施规则的数量有较大差异...............................15

4.2 三位教师实施规则的内容细节有差异............................18

5 幼儿违规行为表现.............................................19

5.1 不同活动环节下幼儿违规行为的表现...............................19

5.1.1 不同活动环节下幼儿违规行为的量化分析................................19

5.1.2 不同活动中幼儿违规行为的表现................................19

7 讨论与建议

7.1 讨论

7.1.1 教师需厘清什么是必须的规则

幼儿园对于一日生活的安排具有一贯的传承,一日生活包括哪些环节、什么时间做什么事都有明确的规定。这类规则利于班级管理,但对于幼儿真的是必须的吗?《纲要》中认为规则有利于幼儿形成良好的习惯,而良好的习惯有助于幼儿心理上的稳定,实际上在调查中,按时吃饭,按时午睡的习惯局限于幼儿园。

“背打直,小脚并拢,手放膝盖上”、“吃饭时不讲话”则违背了幼儿的发展特点,作为成人都是很难做的。

出于安全和方便管理的考虑,幼儿不能碰墙上的环创。3-6 岁的幼儿正是对事物产生极大好奇的时期,禁止幼儿冒险和破环会严重阻碍幼儿想象力和创造力的发展。

所以什么是必须的规则,是否应该打破以往幼儿制度化的生活是一个值得探讨的问题。

7.1.2 幼儿违规行为对幼儿建构规则的影响

幼儿违规行为是一个中性词,简单来说指幼儿违反规则的语言、动作等,不具有任何感情的色彩。然而人们通常将违反规则看作是不好的事情,尤其是当人们从规则的道德价值取向把违规判断为对、错,违规自然而然成为了不好的事情。实践上幼儿违反规则是幼儿学习规则的最佳时机,幼儿能够通过体验违规造成的后果了解规则是什么、怎样运行、如何避免违规行为、如何适应规则。而幼儿教师所要做的不是简单粗暴的直接制止幼儿的违规行为,而是给予幼儿体验、思考的机会,引导幼儿对违规后果的反思,从而逐步建构规则。

.........................

8 研究反思

8.1 研究样本的反思

在研究之初,笔者考虑采用大规模取样的量化的研究方式还是小样本的质性的研究方式。首先通过梳理文献发现,目前研究者对于幼儿违规行为的界定不清晰,对分类方式的维度划分不统一,而教师应对策略的个体差异大,对同一幼儿的不同违规行为或对不同幼儿的相同违规行为的应对策略都可能不一样。其次,教师在研究者面前具有较大的表演性,如果没有前期的铺垫,直接进入一所幼儿园进行一周的观察为无法保证数据的真实可靠。最后,笔者确定质性的研究方式更适合本研究的目的。因此最终决定抽取三位成熟教师作为研究对象。

在进一步确定研究对象时,笔者面临选择同一年级的三位老师还是小、中、大班各抽取一位老师。通过与 D 幼儿园教保主任的探讨,明确了选择经验丰富、教学风格突出的教师的重要性,因此最终选择了每个年级的教研组长作为研究对象。但这样的取样方式会造成三个班级间幼儿违规行为的难以系统的比较,是一个缺憾。

8.1 研究样本的反思

在研究之初,笔者考虑采用大规模取样的量化的研究方式还是小样本的质性的研究方式。首先通过梳理文献发现,目前研究者对于幼儿违规行为的界定不清晰,对分类方式的维度划分不统一,而教师应对策略的个体差异大,对同一幼儿的不同违规行为或对不同幼儿的相同违规行为的应对策略都可能不一样。其次,教师在研究者面前具有较大的表演性,如果没有前期的铺垫,直接进入一所幼儿园进行一周的观察为无法保证数据的真实可靠。最后,笔者确定质性的研究方式更适合本研究的目的。因此最终决定抽取三位成熟教师作为研究对象。

在进一步确定研究对象时,笔者面临选择同一年级的三位老师还是小、中、大班各抽取一位老师。通过与 D 幼儿园教保主任的探讨,明确了选择经验丰富、教学风格突出的教师的重要性,因此最终选择了每个年级的教研组长作为研究对象。但这样的取样方式会造成三个班级间幼儿违规行为的难以系统的比较,是一个缺憾。

在预观察时,笔者发现教师在应对幼儿违规行为时,会有一些不恰当的方式,比如侮辱性的语言和拉、拽、打等身体上的惩罚,这是教师不希望研究者看到的。考虑到研究者的存在本身会对一线教师造成无形的压力,如果教师知道研究的目的是关于幼儿违规行为的,可能会暴露与幼儿最糟糕的互动,教师必然会出现“表演”行为,也会影响教师日常教学的顺利开展。因此,在正式观察之初,研究者淡化了自己的研究目的,只是向研究对象表明笔者的研究是关于规则教育与师幼互动。实际上,尽管研究者没有把研究题目告知被研究者,在后来与主班教师的接触中,尤其是在随机访谈中,教师完全能够了解研究者的研究内容是关于幼儿违规行为和教师的应对策略的。老师们给予了积极的配合,并对研究者最初的含糊其词表示理解。

参考文献(略)