1 引言

1.1 研究背景

1.1.1 同伴交往对幼儿社会性发展的重要性

人“天生是社会动物[1]”,“而且是只有在社会中才能独立的动物[2]”;作为个体,人类的心理发展不可能离开他生存的社会环境和社会关系;特定的社会环境和社会关系构成了幼儿心理发展的社会条件,也构成了幼儿心理发展本身的内容。幼儿早期的社会化是现在以及未来发展的重要组成部分,同伴交往是幼儿社会化的重要途径,同伴关系为社会能力的发展提供了重要背景。同伴交往能力作为一项重要的社会性能力[3],本身具有整体性、结构性、可测量性。Cowen & Trost、Kohlberg、LaCross & Ricks 的具有里程碑式意义的研究指明,幼儿早期不良的同伴关系预示着青少年和成年早期的适应障碍[4]。

同伴交往能力和同伴关系的不良发展也会对教育、社会心理以及职业领域产生短中长期的影响[5][6]。Wentzel 总结出幼儿与同龄人有效积极的互动与幼儿的学业成绩呈正相关。我国《幼儿园指导纲要(试行)》中明确提出要培养幼儿乐意与人交往,充分体现了对幼儿交往能力发展的重视[7]。“幼儿需要良好的伙伴来做伴侣,与他们交流相处,以获得友谊,解除孤独,活泼身心,这是成人代替不了的[8]”。教育部颁布的《3—6 岁幼儿学习与发展指南》指出:“人际交往和社会适应是幼儿社会学习的主要内容。幼儿在与成人和同伴交往的过程中学习如何与人友好相处。家庭、幼儿园和社会应共同努力,建立良好的亲子关系、同伴关系,让孩子在积极健康的人际关系中学会遵守规则[9]” 。

由此可见,众多研究均证实了幼儿同伴交往能力在其心理发展中的地位。其重要性包括:有利于摆脱自我中心;增强情感支持;促进亲社会行为发展;促进社会交往能力发展;促进社会认知的发展,提高幼儿心理理论水平。

............................

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

首先,研究通过对幼儿同伴交往能力结构、影响因素的探讨,有助于进一步了解幼儿同伴交往能力及同伴交往关系的发展规律,丰富幼儿同伴交往发展理论与幼儿社会性发展理论。

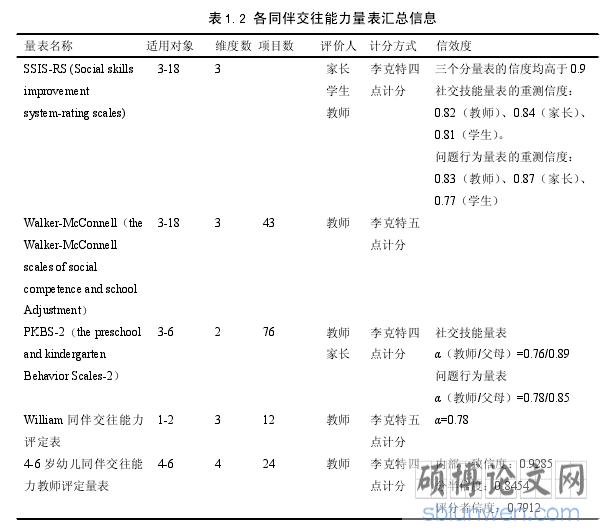

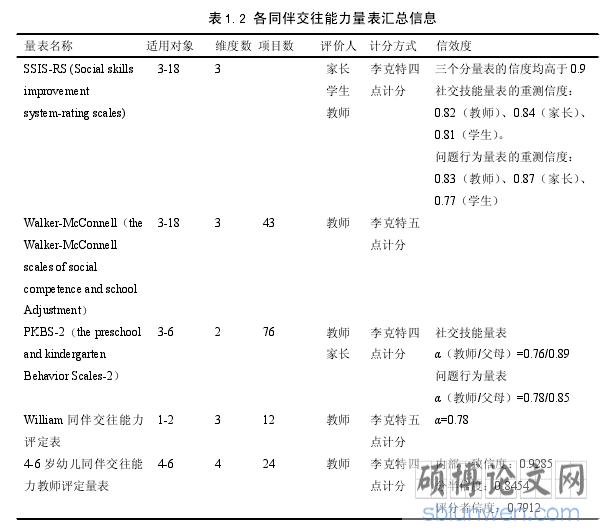

其次,研究通过对幼儿同伴交往能力量表的修订与检验,有助于促进评估工具的科学性及适用性。

..........................

1.1 研究背景

1.1.1 同伴交往对幼儿社会性发展的重要性

人“天生是社会动物[1]”,“而且是只有在社会中才能独立的动物[2]”;作为个体,人类的心理发展不可能离开他生存的社会环境和社会关系;特定的社会环境和社会关系构成了幼儿心理发展的社会条件,也构成了幼儿心理发展本身的内容。幼儿早期的社会化是现在以及未来发展的重要组成部分,同伴交往是幼儿社会化的重要途径,同伴关系为社会能力的发展提供了重要背景。同伴交往能力作为一项重要的社会性能力[3],本身具有整体性、结构性、可测量性。Cowen & Trost、Kohlberg、LaCross & Ricks 的具有里程碑式意义的研究指明,幼儿早期不良的同伴关系预示着青少年和成年早期的适应障碍[4]。

同伴交往能力和同伴关系的不良发展也会对教育、社会心理以及职业领域产生短中长期的影响[5][6]。Wentzel 总结出幼儿与同龄人有效积极的互动与幼儿的学业成绩呈正相关。我国《幼儿园指导纲要(试行)》中明确提出要培养幼儿乐意与人交往,充分体现了对幼儿交往能力发展的重视[7]。“幼儿需要良好的伙伴来做伴侣,与他们交流相处,以获得友谊,解除孤独,活泼身心,这是成人代替不了的[8]”。教育部颁布的《3—6 岁幼儿学习与发展指南》指出:“人际交往和社会适应是幼儿社会学习的主要内容。幼儿在与成人和同伴交往的过程中学习如何与人友好相处。家庭、幼儿园和社会应共同努力,建立良好的亲子关系、同伴关系,让孩子在积极健康的人际关系中学会遵守规则[9]” 。

由此可见,众多研究均证实了幼儿同伴交往能力在其心理发展中的地位。其重要性包括:有利于摆脱自我中心;增强情感支持;促进亲社会行为发展;促进社会交往能力发展;促进社会认知的发展,提高幼儿心理理论水平。

............................

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

首先,研究通过对幼儿同伴交往能力结构、影响因素的探讨,有助于进一步了解幼儿同伴交往能力及同伴交往关系的发展规律,丰富幼儿同伴交往发展理论与幼儿社会性发展理论。

其次,研究通过对幼儿同伴交往能力量表的修订与检验,有助于促进评估工具的科学性及适用性。

1.2.2 实践意义

首先,研究为养育者提供了一条了解幼儿同伴交往能力发展现状的路径,帮助家长科学地认识幼儿同伴交往能力的基本特征,以期更好地培养幼儿的同伴交往能力,帮助其建立和谐的同伴关系。

其次,研究通过科学的测量方式,帮助家长从常模视角来科学评估学前幼儿,培养其科学育儿的意识。

首先,研究为养育者提供了一条了解幼儿同伴交往能力发展现状的路径,帮助家长科学地认识幼儿同伴交往能力的基本特征,以期更好地培养幼儿的同伴交往能力,帮助其建立和谐的同伴关系。

其次,研究通过科学的测量方式,帮助家长从常模视角来科学评估学前幼儿,培养其科学育儿的意识。

..........................

2 文献综述

2.1 同伴交往能力的定义和结构

2.1.1 同伴交往能力的概念

作为幼儿社会能力的组成部分,在以往有关同伴交往能力概念的研究中,研究者们尝试从各种角度对其进行解读,因此研究得到的概念也反应了同伴交往能力的不同方面。

首先早期的研究者们尝试将同伴交往能力作为社会能力的下属概念进行定义,从幼儿自身发展的角度出发进行考量。如 Howes 认为幼儿同伴交往能力是反映幼儿与同伴成功交往的一种社会能力,它与幼儿的受欢迎程度、同伴的影响和同伴交流的敏感性有关 [12];Roper&Hinder 提出在同伴交往中,幼儿良好的交往行为总是能促使交往的成功,反之,成功的交往又强化幼儿良好的交往行为,并反射到幼儿的内部行为模式中,使之转化为一种稳定的能力[13]。

随着同伴交往领域研究的不断深入,研究者们开始尝试从不同角度进行定义。

从幼儿与外界环境的交互角度对同伴交往能力进行定义,得到的普遍结论是幼儿的交往能力是一种可以习得的能力,应包括与外界环境相联系,吸收环境中的各类信息以及处理人际关系的能力,如“倾听他人,遵守课堂规则,遵守指令,寻求帮助,与同伴合作,以及在冲突局势中控制脾气[14]”。外界环境主要指向幼儿与同龄伙伴一起学习或游戏的一日生活过程。在此过程中,和谐的人际关系可以帮助幼儿建立良好的同伴交往能力,反之,对于同伴互动正向经验积累较少的幼儿,可能具有近期和长期的人际交往适应问题[15][16]。

2.1 同伴交往能力的定义和结构

2.1.1 同伴交往能力的概念

作为幼儿社会能力的组成部分,在以往有关同伴交往能力概念的研究中,研究者们尝试从各种角度对其进行解读,因此研究得到的概念也反应了同伴交往能力的不同方面。

首先早期的研究者们尝试将同伴交往能力作为社会能力的下属概念进行定义,从幼儿自身发展的角度出发进行考量。如 Howes 认为幼儿同伴交往能力是反映幼儿与同伴成功交往的一种社会能力,它与幼儿的受欢迎程度、同伴的影响和同伴交流的敏感性有关 [12];Roper&Hinder 提出在同伴交往中,幼儿良好的交往行为总是能促使交往的成功,反之,成功的交往又强化幼儿良好的交往行为,并反射到幼儿的内部行为模式中,使之转化为一种稳定的能力[13]。

随着同伴交往领域研究的不断深入,研究者们开始尝试从不同角度进行定义。

从幼儿与外界环境的交互角度对同伴交往能力进行定义,得到的普遍结论是幼儿的交往能力是一种可以习得的能力,应包括与外界环境相联系,吸收环境中的各类信息以及处理人际关系的能力,如“倾听他人,遵守课堂规则,遵守指令,寻求帮助,与同伴合作,以及在冲突局势中控制脾气[14]”。外界环境主要指向幼儿与同龄伙伴一起学习或游戏的一日生活过程。在此过程中,和谐的人际关系可以帮助幼儿建立良好的同伴交往能力,反之,对于同伴互动正向经验积累较少的幼儿,可能具有近期和长期的人际交往适应问题[15][16]。

..........................

2.2 同伴交往能力评估方法

目前对于同伴交往能力的评估有两种可行的路径,一是采用行为评定量表、行为角色扮演测试、直接行为评级以及各种社会性评估程序直接进行评估;二是质性的研究方法,如观察法考察幼儿的同伴关系质量,再从侧面反应幼儿的同伴交往能力。

2.2.1 同伴提名法

同伴提名法主要是让幼儿根据研究者划定的标准从规定群体范围内选择并报告相应的符合要求的个人[25]。考虑到 3-6 岁幼儿尚未掌握完整的阅读与书写能力,因此对其同伴关系的考察以同伴提名法居多,是在社会交往领域被普遍使用的测查方法之一。如刘新蕊等[26]在考察幼儿同伴关系时就采用了同伴提名法。研究者要求幼儿指出三名最想一起游戏的小伙伴和最不想一起游戏的小伙伴,并说出选择的原因。测查在一个相对安静的空间进行,并且提供有全班幼儿的照片帮助幼儿进行选择。之后,通过统计每位幼儿被积极、消极提名的次数,计算一个教学班内的标准分数,这些分数即为反映幼儿同伴关系质量的依据。

目前对于同伴交往能力的评估有两种可行的路径,一是采用行为评定量表、行为角色扮演测试、直接行为评级以及各种社会性评估程序直接进行评估;二是质性的研究方法,如观察法考察幼儿的同伴关系质量,再从侧面反应幼儿的同伴交往能力。

2.2.1 同伴提名法

同伴提名法主要是让幼儿根据研究者划定的标准从规定群体范围内选择并报告相应的符合要求的个人[25]。考虑到 3-6 岁幼儿尚未掌握完整的阅读与书写能力,因此对其同伴关系的考察以同伴提名法居多,是在社会交往领域被普遍使用的测查方法之一。如刘新蕊等[26]在考察幼儿同伴关系时就采用了同伴提名法。研究者要求幼儿指出三名最想一起游戏的小伙伴和最不想一起游戏的小伙伴,并说出选择的原因。测查在一个相对安静的空间进行,并且提供有全班幼儿的照片帮助幼儿进行选择。之后,通过统计每位幼儿被积极、消极提名的次数,计算一个教学班内的标准分数,这些分数即为反映幼儿同伴关系质量的依据。

同伴提名法属于社会测量法类别,对于直接研究同伴关系的问题其实是一个非常有效的方法,但如果是关于同伴交往能力的研究,它的测量结果只能从侧面反应部分的交往能力水平,并不能直接反映能力本身。因此在以往关于交往能力的研究中,研究者往往将同伴提名法作为辅助工具,将其结果与量表测量的结果相结合,使得数据更具说服性。

..........................

..........................

3 研究设计................................20

3.1 研究目的......................................20

3.2 研究思路.....................................20

4. 研究一 《3-6 岁幼儿同伴交往能力家长评定量表》的适用性研究.........................22

4.1 研究目的与假设....................................22

4.1.1 研究目的...............................22

4.1.2 研究假设...............................22

5. 研究二 J 区 3-6 岁幼儿同伴交往能力现状研究.................................30

5.1 研究目的与假设..................................30

5.1.1 研究目的..................................30

5.1.2 研究假设.....................30

6 讨论

6.1 幼儿同伴交往能力的年龄差异

研究发现,幼儿在同伴交往能力的发展水平上存在显著的年龄差异,3-6 岁幼儿的同伴交往能力呈线性发展趋势,并且 4-6 岁是幼儿亲社会行为快速发展阶段,5-6 岁是幼儿社交障碍能力的快速发展阶段。

此结果与之前学者们达成共识的是呈线性发展趋势,不同的是对于幼儿同伴交往能力在各维度发展关键期的问题。结果主要从以下两个方面分析解读。首先是幼儿的生理发育特点的原因。幼儿社会化逐步成熟的标志是幼儿亲社会行为频次的增高以及破坏、退缩行为频次的减低。幼儿的自我认知伴随着年龄的增长而发展,社会意识也逐渐萌芽。当幼儿接触的对象由母亲一人增加至家庭中的其他成员再至同龄的幼儿玩伴们,幼儿的交友圈也在逐步扩大,与外界环境的交互以及自身行为能力的发展也就促进了幼儿社会行为的发展,形成了自然增长的趋势。其次是幼儿入园接受教育的原因。幼儿开始接受学前教育后,所接触到的社会环境发生了质的变化,进入集体环境的幼儿,通过寻找榜样进行模仿来帮助自己发展社会行为。3-4 岁年龄阶段的幼儿处于小班阶段,刚进入群体生活,虽然对社会交往活动表现出强烈的好奇与意愿,但因为社会化还处于萌芽时期,缺乏基础的交往技能,如不懂得友善的加入其他幼儿正在进行的游戏,对请求和命令不理解等。从而引发更多的冲突问题。4-6 岁年龄的幼儿在经过初步的社会化教育后,掌握了一定的交往技巧,如出现了领导和接受服从的现象,分享行为的增加,合作游戏的增多等。并且随着交往时长逐渐增长,规则意识的出现使得攻击行为也逐渐减少,冲突解决能力和理解他人能力都得到了发展,对同伴交往能力出现了内部的正向激励。幼儿的社会交往的主动性增加,意愿强烈,目的性增强,因此,4-6 岁是幼儿亲社会行为维度快速发展的时期。另外,5-6 岁幼儿的规则意识不断增强,可以在一定程度上按照要求持续地约束自己的行为,并且监督提醒其他幼儿出现的可能破坏规则的行为。随着其语言、情绪情感的发展,幼儿开始有意识的控制自己的情绪,使用语言更加温和、隐蔽地表达自己的情绪。因此,以上的发展特点使得幼儿合作次数和持续时间增加,有理由认为 5-6 岁年龄段是社交障碍维度的快速发展时期。

.............................

6.1 幼儿同伴交往能力的年龄差异

研究发现,幼儿在同伴交往能力的发展水平上存在显著的年龄差异,3-6 岁幼儿的同伴交往能力呈线性发展趋势,并且 4-6 岁是幼儿亲社会行为快速发展阶段,5-6 岁是幼儿社交障碍能力的快速发展阶段。

此结果与之前学者们达成共识的是呈线性发展趋势,不同的是对于幼儿同伴交往能力在各维度发展关键期的问题。结果主要从以下两个方面分析解读。首先是幼儿的生理发育特点的原因。幼儿社会化逐步成熟的标志是幼儿亲社会行为频次的增高以及破坏、退缩行为频次的减低。幼儿的自我认知伴随着年龄的增长而发展,社会意识也逐渐萌芽。当幼儿接触的对象由母亲一人增加至家庭中的其他成员再至同龄的幼儿玩伴们,幼儿的交友圈也在逐步扩大,与外界环境的交互以及自身行为能力的发展也就促进了幼儿社会行为的发展,形成了自然增长的趋势。其次是幼儿入园接受教育的原因。幼儿开始接受学前教育后,所接触到的社会环境发生了质的变化,进入集体环境的幼儿,通过寻找榜样进行模仿来帮助自己发展社会行为。3-4 岁年龄阶段的幼儿处于小班阶段,刚进入群体生活,虽然对社会交往活动表现出强烈的好奇与意愿,但因为社会化还处于萌芽时期,缺乏基础的交往技能,如不懂得友善的加入其他幼儿正在进行的游戏,对请求和命令不理解等。从而引发更多的冲突问题。4-6 岁年龄的幼儿在经过初步的社会化教育后,掌握了一定的交往技巧,如出现了领导和接受服从的现象,分享行为的增加,合作游戏的增多等。并且随着交往时长逐渐增长,规则意识的出现使得攻击行为也逐渐减少,冲突解决能力和理解他人能力都得到了发展,对同伴交往能力出现了内部的正向激励。幼儿的社会交往的主动性增加,意愿强烈,目的性增强,因此,4-6 岁是幼儿亲社会行为维度快速发展的时期。另外,5-6 岁幼儿的规则意识不断增强,可以在一定程度上按照要求持续地约束自己的行为,并且监督提醒其他幼儿出现的可能破坏规则的行为。随着其语言、情绪情感的发展,幼儿开始有意识的控制自己的情绪,使用语言更加温和、隐蔽地表达自己的情绪。因此,以上的发展特点使得幼儿合作次数和持续时间增加,有理由认为 5-6 岁年龄段是社交障碍维度的快速发展时期。

.............................

7 促进幼儿同伴交往能力发展的家庭教育建议

7.1 尊重发展差异,因材施教

研究发现,幼儿的同伴交往能力发展存在年龄、性别差异。在不同的年龄阶段,各维度能力发展并不相同,比如 4-6 岁年龄段是幼儿亲社会行为维度发展的关键期,而 6 岁年龄段,幼儿的社交障碍维度发展会迎来快速发展。另外不同性别在各维度能力的发展速度也并不完全相同,受到交往模式的影响,女孩在语言非语言表现维度上发展较快,男孩在亲社会行为维度上发展较快。因此,尽管幼儿的能力发展有着大致的方向与路径,但家长仍需对不同的幼儿采用针对性的教育促进行为,做到因材施教。

7.1 尊重发展差异,因材施教

研究发现,幼儿的同伴交往能力发展存在年龄、性别差异。在不同的年龄阶段,各维度能力发展并不相同,比如 4-6 岁年龄段是幼儿亲社会行为维度发展的关键期,而 6 岁年龄段,幼儿的社交障碍维度发展会迎来快速发展。另外不同性别在各维度能力的发展速度也并不完全相同,受到交往模式的影响,女孩在语言非语言表现维度上发展较快,男孩在亲社会行为维度上发展较快。因此,尽管幼儿的能力发展有着大致的方向与路径,但家长仍需对不同的幼儿采用针对性的教育促进行为,做到因材施教。

如在亲社会行为维度上分数相对低的幼儿,抚养人应尽量给予幼儿更多与同伴交往的环境,提供更多与同伴交往的机会,抚养人在理念上需更重视和理解幼儿与同伴群体交往在其成长中的重要性。此前有大量研究显示,混龄交往对于幼儿的同伴交往能力的发展有积极作用[94]。年幼的幼儿会将年长幼儿的行为作为榜样,主动地学习模仿实践,提高同伴交往能力。对已经具备较高交往能力的年幼儿童,在与年长幼儿交往的过程中被更多激发出来,有利于联系学习新的交往技能,在不断地实践中得以更好发展。

此外,在物质环境与心理环境上也会影响幼儿的亲社会行为。首先,整洁有序的物质环境对幼儿的情绪有积极的作用,安抚幼儿情绪继而增加幼儿有序性行为,提高幼儿遵从社会性规范的意愿;杂乱污浊的物质环境则可能导致幼儿的心理问题,例如急躁缺乏安全感,易于他人发生矛盾,冲突。其次,心理环境则影响幼儿的情绪情感、态度倾向、行为方式等而对其同伴交往能力发展发挥作用。幼儿会在充满鼓励和关爱的环境中便显出更多的亲社会行为。

参考文献(略)