第一章 引言

一、研究缘起和研究意义

(一)研究缘起

自古以来,我国都非常重视道德教育。“道德”一词历史可以追溯到老子所著的《道德经》一书。“道德”二字连用最早见于思想家荀子的《劝学篇》:“故学至乎礼而止矣,夫是之谓道德之极”,这句话强调学习的最终目标是要提高自身的道德品格。在当代,自幼儿教育始,我们便强调儿童要德智体美全面发展,并把德育放在了首位。在治国方面,“以德治国”也一直是我国重要的治国方针之一,这足以看出我国对道德教育的重视程度。道德不仅在我国占据着十分重要的地位,在西方亦是如此。哲学家康德的墓志铭上有这样一句话:“头顶的星空和心中的道德法则让人们愈思索愈充满敬仰和畏惧”,足见西方先哲对道德问题的重视程度。因此,我们可以看到,道德问题一直是人类社会的永恒话题。儿童期是个体养成良好品德的关键时期,儿童的道德心理及其发展特点已经成为教育学家和发展心理学家们关注的核心问题之一。

笔者在幼儿园实习的过程中,发现在儿童身上存在着一个非常普遍的现象,即“快乐的损人者”现象。如许多年幼的儿童会判断把别人的玩具抢过来给自己玩的犯过者会感到开心而不是难过。因此,在儿童的道德发展过程中,道德情绪占据着重要地位,它是道德知识与道德行为之间的媒介,是促使道德知识转变为道德行为的巨大推动力,本研究的目的就是期望找寻到儿童在道德发展过程中的情绪动力。

早期对道德问题的研究大多是从认知的角度出发,一直到70年代末期,情绪在道德发展中的作用才逐渐受到研究者们的关注,并成为研究道德问题的一种新角度。近些年来,道德情绪在道德教育中的重要作用越来越受到关注。其中,道德情绪判断及其归因的研究是道德情绪研究中的一种代表性的研究方向。研究者们对道德情绪判断及其归因进行研究主要有两部分原因。首先,个体的情绪判断与归因能力对个体道德行为的形成具有重要作用,它是个体与道德行为之间的一个重要中介——移情产生的重要前提;第二,情绪的机能主义观点认为,情绪作为一种重要的内部监测系统,它可以激发人的行为①。因此,从情绪判断及其归因的视角来研究儿童道德情绪的发展,能够有效的揭示儿童道德发展的内部机制,从而能够更好的对儿童实施道德教育。

..............................

二、国内外研究综述

(一)关于道德判断的相关研究

1.关于道德判断的早期研究

关于道德判断的研究,最早可以追溯到康德和休谟的理论。康德是义务论的代表人物,他认为理性推理是道德判断的主导因素,情绪在道德判断过程中处于附属地位,它是在理论推理的基础上产生的。与康德的观点相反,休谟认为情绪是道德判断中的主导因素,理性推理是附属于情绪的,休谟是结果论的代表人物。在以后的很长一段时间里,康德的理性推理观点被大家广泛认同,对之后道德心理学的研究产生了很深的影响。其中比较有代表性的人物便是我们熟知的皮亚杰和柯尔伯格。

30年代初期,皮亚杰首先对儿童的道德发展进行了研究。皮亚杰认为儿童的道德发展水平和认知发展水平之间是有联系的,随着认知发展水平的提高,他的道德发展水平也会逐渐提高。因此,皮亚杰的道德发展理论与认知发展理论是联系在一起的。

早期对道德问题的研究大多是从认知的角度出发,一直到70年代末期,情绪在道德发展中的作用才逐渐受到研究者们的关注,并成为研究道德问题的一种新角度。近些年来,道德情绪在道德教育中的重要作用越来越受到关注。其中,道德情绪判断及其归因的研究是道德情绪研究中的一种代表性的研究方向。研究者们对道德情绪判断及其归因进行研究主要有两部分原因。首先,个体的情绪判断与归因能力对个体道德行为的形成具有重要作用,它是个体与道德行为之间的一个重要中介——移情产生的重要前提;第二,情绪的机能主义观点认为,情绪作为一种重要的内部监测系统,它可以激发人的行为①。因此,从情绪判断及其归因的视角来研究儿童道德情绪的发展,能够有效的揭示儿童道德发展的内部机制,从而能够更好的对儿童实施道德教育。

..............................

二、国内外研究综述

(一)关于道德判断的相关研究

1.关于道德判断的早期研究

关于道德判断的研究,最早可以追溯到康德和休谟的理论。康德是义务论的代表人物,他认为理性推理是道德判断的主导因素,情绪在道德判断过程中处于附属地位,它是在理论推理的基础上产生的。与康德的观点相反,休谟认为情绪是道德判断中的主导因素,理性推理是附属于情绪的,休谟是结果论的代表人物。在以后的很长一段时间里,康德的理性推理观点被大家广泛认同,对之后道德心理学的研究产生了很深的影响。其中比较有代表性的人物便是我们熟知的皮亚杰和柯尔伯格。

30年代初期,皮亚杰首先对儿童的道德发展进行了研究。皮亚杰认为儿童的道德发展水平和认知发展水平之间是有联系的,随着认知发展水平的提高,他的道德发展水平也会逐渐提高。因此,皮亚杰的道德发展理论与认知发展理论是联系在一起的。

到了20世纪50年代末期,柯尔伯格在皮亚杰研究的基础上进一步丰富和完善,提出了道德认知发展理论。柯尔伯格认为个体的道德认知主要表现在其道德判断上,道德判断在个体的道德发展中发挥着重要作用。因此,柯尔伯格对道德发展的研究主要集中于研究个体道德判断的发展。

柯尔伯格认为儿童在道德发展上的成熟首先是其道德判断的成熟,其次才是道德行为的成熟。在皮亚杰和柯尔伯格提出道德认知发展理论之后,许多学者对道德认知方面进行了更为深入的研究。但是大部分研究的结果均表明,儿童的认知推理能力和他们的道德行为之间具有不一致性。因此,儿童的道德判断水平除了受认知因素影响外,还受到其他因素的影响。

综上所述,前人的研究大多受到了康德理性推理观点的影响,比较重视道德判断过程中的认知推理,情绪这一因素被忽视。一直到二十世纪八十年代,情绪这一因素开始回到人们的视野中,情绪在道德判断中的作用又逐渐受到了人们的重视。

.............................

第二章 理论基础

一、皮亚杰的道德发展阶段理论

关于道德判断的研究,最早可追溯到皮亚杰的道德发展阶段理论,可以说皮亚杰开创了道德判断研究的先河。皮亚杰认为儿童在道德发展方面是有阶段性的,德育应该在了解儿童自身发展规律的基础上,使儿童在学习和日常生活中能够自然地受到教育。

(一)道德判断的研究方法

皮亚杰采用对偶故事法研究儿童的道德判断,然后根据儿童对故事内容的回答判断儿童道德的发展水平。

(二)儿童对行为责任的道德判断

通过大量的研究,皮亚杰发现儿童在进行道德判断的过程中存在着两种完全不同的判断形式,即根据行为结果进行道德判断和根据行为动机进行道德判断。

处于“他律”道德阶段的儿童在进行道德判断的过程中,更倾向于考虑行为者的行为所造成结果,而忽视行为者的行为动机。如他们认为不管什么原因,只要是打破了杯子就是坏事。在这个年龄阶段,儿童道德的形成主要源于他们对成人的尊重和服从,成人往往喜欢通过使用他们的权力来强制儿童遵循他们所制定的规定,但是这种强制一般都不会受到儿童的反对。由于儿童认知的局限性,他们也并不能真正的理解成人制定这些规则的动机,儿童之所以遵守这些规则,主要是因为这些规则是成人制定的;处于“自律”道德阶段的儿童在进行道德判断的过程中,更倾向于考虑行为者的行为动机。他们开始意识到道德规范具有相对性。同样的行为,是对是错,不仅要看行为的结果,也要考虑到行为者的行为动机。随着儿童年龄的增长和认知水平的发展,儿童开始意识到规则并不是绝对的,而是大家相互尊重并且基于互惠互利的原则而一同制定的,并且如果大家一致同意,规则还可以被修改。

.............................

二、柯尔伯格的道德发展阶段理论

柯尔伯格和皮亚杰的观点一样,柯尔伯格也认为认知发展对道德发展具有重要影响。

(一)道德判断的研究方法

柯尔伯格认为,我们的道德教育不应该把某些已有的价值体系直接灌输给学生,而是要将学生在日常生活中所面对的一些道德问题作为要解决的道德问题向学生提出来,让学生在解决这些问题的过程中发展其道德判断水平。

柯尔伯格在皮亚杰研究方法的基础上,提出了一个著名的研究方法:道德两难故事法。柯尔伯格通过两难故事来测量道德判断的具体方法经历了由简单到复杂的逐渐完善过程。道德两难故事法最初源于皮亚杰的对偶故事法,但是在研究过程中,柯尔伯格逐渐发现,皮亚杰用一对对偶故事代表儿童道德判断发展的两级水平的方法是存在缺陷的,因为儿童的道德发展不可能只用两级水平来判断。因此,柯尔伯格在皮亚杰对偶故事法的基础上进一步完善,保留了对偶故事的简介故事形式和冲突性的特点,提出了“道德两难故事法”。

综上所述,前人的研究大多受到了康德理性推理观点的影响,比较重视道德判断过程中的认知推理,情绪这一因素被忽视。一直到二十世纪八十年代,情绪这一因素开始回到人们的视野中,情绪在道德判断中的作用又逐渐受到了人们的重视。

.............................

第二章 理论基础

一、皮亚杰的道德发展阶段理论

关于道德判断的研究,最早可追溯到皮亚杰的道德发展阶段理论,可以说皮亚杰开创了道德判断研究的先河。皮亚杰认为儿童在道德发展方面是有阶段性的,德育应该在了解儿童自身发展规律的基础上,使儿童在学习和日常生活中能够自然地受到教育。

(一)道德判断的研究方法

皮亚杰采用对偶故事法研究儿童的道德判断,然后根据儿童对故事内容的回答判断儿童道德的发展水平。

(二)儿童对行为责任的道德判断

通过大量的研究,皮亚杰发现儿童在进行道德判断的过程中存在着两种完全不同的判断形式,即根据行为结果进行道德判断和根据行为动机进行道德判断。

处于“他律”道德阶段的儿童在进行道德判断的过程中,更倾向于考虑行为者的行为所造成结果,而忽视行为者的行为动机。如他们认为不管什么原因,只要是打破了杯子就是坏事。在这个年龄阶段,儿童道德的形成主要源于他们对成人的尊重和服从,成人往往喜欢通过使用他们的权力来强制儿童遵循他们所制定的规定,但是这种强制一般都不会受到儿童的反对。由于儿童认知的局限性,他们也并不能真正的理解成人制定这些规则的动机,儿童之所以遵守这些规则,主要是因为这些规则是成人制定的;处于“自律”道德阶段的儿童在进行道德判断的过程中,更倾向于考虑行为者的行为动机。他们开始意识到道德规范具有相对性。同样的行为,是对是错,不仅要看行为的结果,也要考虑到行为者的行为动机。随着儿童年龄的增长和认知水平的发展,儿童开始意识到规则并不是绝对的,而是大家相互尊重并且基于互惠互利的原则而一同制定的,并且如果大家一致同意,规则还可以被修改。

.............................

二、柯尔伯格的道德发展阶段理论

柯尔伯格和皮亚杰的观点一样,柯尔伯格也认为认知发展对道德发展具有重要影响。

(一)道德判断的研究方法

柯尔伯格认为,我们的道德教育不应该把某些已有的价值体系直接灌输给学生,而是要将学生在日常生活中所面对的一些道德问题作为要解决的道德问题向学生提出来,让学生在解决这些问题的过程中发展其道德判断水平。

柯尔伯格在皮亚杰研究方法的基础上,提出了一个著名的研究方法:道德两难故事法。柯尔伯格通过两难故事来测量道德判断的具体方法经历了由简单到复杂的逐渐完善过程。道德两难故事法最初源于皮亚杰的对偶故事法,但是在研究过程中,柯尔伯格逐渐发现,皮亚杰用一对对偶故事代表儿童道德判断发展的两级水平的方法是存在缺陷的,因为儿童的道德发展不可能只用两级水平来判断。因此,柯尔伯格在皮亚杰对偶故事法的基础上进一步完善,保留了对偶故事的简介故事形式和冲突性的特点,提出了“道德两难故事法”。

(二)儿童道德发展的实质

首先,柯尔伯格提出了这样一个假设:儿童的道德发展并不是建立在消极情绪的基础上,儿童之所以能够做出道德判断,往往是以移情、爱和尊重等积极情绪为基础的。

另外,柯尔伯格认为个体的道德认知主要表现在其道德判断上,道德判断在个体的道德发展中发挥着重要作用。因此,柯尔伯格对道德发展的研究主要集中于研究个体道德判断的发展。道德判断指个体根据已掌握的道德准则对他人或自己的行为是否正确做出判断。道德判断具有三个特点:第一,道德判断只是一种价值判断,而不是事实判断。价值判断和事实判断最大的区别在于价值判断属于道德领域,而事实判断属于认知领域;第二,道德判断属于社会判断,即道德判断的对象是人,而非物体;第三,道德判断是一种对道德规范的判断,而不是对爱好、喜欢的判断。

首先,柯尔伯格提出了这样一个假设:儿童的道德发展并不是建立在消极情绪的基础上,儿童之所以能够做出道德判断,往往是以移情、爱和尊重等积极情绪为基础的。

另外,柯尔伯格认为个体的道德认知主要表现在其道德判断上,道德判断在个体的道德发展中发挥着重要作用。因此,柯尔伯格对道德发展的研究主要集中于研究个体道德判断的发展。道德判断指个体根据已掌握的道德准则对他人或自己的行为是否正确做出判断。道德判断具有三个特点:第一,道德判断只是一种价值判断,而不是事实判断。价值判断和事实判断最大的区别在于价值判断属于道德领域,而事实判断属于认知领域;第二,道德判断属于社会判断,即道德判断的对象是人,而非物体;第三,道德判断是一种对道德规范的判断,而不是对爱好、喜欢的判断。

................................

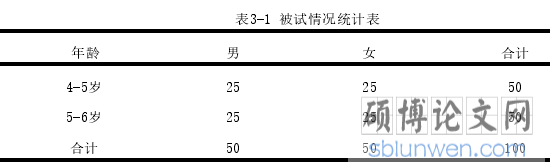

一、研究对象...................................... 20

二、研究材料................................... 20

三、研究程序.............................. 22

第四章 研究结果........................................ 26

一、亲社会情境中儿童的道德情绪判断及其归因特点......................26

(一)亲社会情境中儿童道德判断的特点...........................26

(二)亲社会情境中儿童道德情绪判断的特点.......................26

第五章 研究结论与建议.................................... 56

一、研究结论...................................... 56

二、教育建议........................................ 57

第四章 研究结果

一、亲社会情境中儿童的道德情绪判断及其归因特点

(一)亲社会情境中儿童道德判断的特点

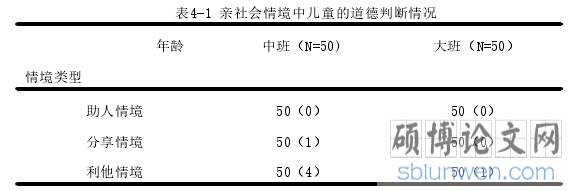

亲社会情境中的道德判断即被试儿童在听完故事后,要求其对故事中助人者的行为做出道德判断,即判断故事中的助人者是好孩子还是坏孩子。以下表4-1是中、大班儿童道德判断的统计情况。(括号内是判断主人公为坏孩子的儿童数。)

由上表可知,在三种不同代价付出水平的亲社会情境中,中班和大班儿童均认为助人情境中的主人公为好孩子;在分享情境中,中班和大班分别有98%和100%的儿童认为主人公是好孩子;在利他情境中,中班和大班分别有92%和98%的儿童认为主人公是好孩子。总体上,中、大班儿童均能够做出正确的道德判断。

...........................

结论

本研究采用文献法和故事情境法对 4-6 岁儿童的道德情绪判断及其归因展开研究。在故事情境设置上,本研究选择了亲社会情境和犯过情境作为考察中、大班儿童道德情绪判断及其归因的道德情境。其实除了这两种情境以外,还可以设置其他有关的道德情境进行研究,如在亲社会情境中,设置亲社会成功情境或者亲社会失败等情境进行多维度的考察;在影响因素上,除了本研究涉及的性别、年龄和情境类型之外,还存在着影响个体道德情绪判断及其归因的其他因素,比如有无旁观者在场或者文化因素等,因此今后的研究可以尝试从这些方面入手,进行更全面的关于儿童道德情绪判断及其归因特点的研究;在研究对象上,本研究选取了 4-6 岁儿童作为研究对象,今后的研究还可以采用追踪研究或者增加小学低年级儿童做为对比研究对象,从而在更大的年龄跨度上考察儿童的道德情绪判断及其归因特点。

参考文献(略)