1.绪论

1.1 问题提出

1.1.1 同伴选择对儿童发展的重要意义

儿童从出生便开始学习与人交往,但由于接触范围较小,对儿童来说亲子关系最为重要。随着时间的推移,当他们进入幼儿园后,同伴关系逐渐成为最重要的关系。对儿童来说同伴关系是平等互惠的,它不同于亲子关系或师幼关系的垂直指导①。因此,同伴关系在儿童个性和社会化发展过程中具有亲子关系或师幼关系无法取代的作用。对儿童早期友谊的相关研究表明,友谊是在与同龄人游戏时不断发展的,儿童在选择游戏伙伴时会考虑很多因素,研究儿童同伴选择的认知机制和影响机制对于促进同伴关系的发展非常重要②。由此可见,同伴选择作为同伴关系的一个重要方面,在儿童的社会交往以及认知发展中起着重要作用。探究同伴选择的认知机制和影响机制,深入了解儿童同伴交往的规律和特点,有利于引导儿童正确地处理同伴之间的关系,为儿童更好地适应社会打下基础。

1.1.2 群体偏好对同伴选择的不良影响

在教育实践的过程中,研究者发现儿童有时受同伴排斥不是由于认知或人格上的因素,而是由于他们分别属于不同的群体。例如:区域游戏时,一个幼儿首先在美工区玩,后面想加入建构区进行游戏,被建构区的小伙伴以“你是美工区的,不能来这里了”这一理由拒绝。类似情况在阅读区也有发生,一个男孩在看关于恐龙的图书时,有个女孩也想和他一起阅读,但是他以“这是男孩子的书,女孩不能看”的理由拒绝了她的加入。从这个角度来看,群体背景下的同伴排斥通常是由外群体偏见或刻板印象等群体因素造成的结果③。这次观察经历给了我一个全新的视角去关注和研究同伴关系,除了同以往研究一样关注儿童的个人特质之外,也应该关注在群体情境下的同伴选择。如果是基于群体偏好对同伴进行排斥,对被排斥的儿童来说是不公平的。因此,如何解决儿童因群体偏好引起的同伴选择/排斥问题具有重要的现实意义。

...........................

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

1.2.1.1 有利于拓展早期儿童同伴关系研究的视角

目前,国内研究同伴关系主要使用同伴提名法,同伴提名法是一种确定儿童在同伴中的地位(例如,受欢迎、被忽略或被拒绝)的方法。但是,同伴交往中的接纳/排斥实际上是一个双向的过程,使用同伴提名法只能了解儿童被群体接纳/排斥的情况,对于儿童在群体情境中主动接纳/排斥的情况并不了解。本研究采用实验法从创设群体偏好和社会规则冲突情境出发,探究儿童作为主动接纳方在冲突情境时的同伴选择,考虑到了群体规则、群体身份等群体间变量对同伴关系的影响。从研究方法和研究内容两大方面为研究儿童早期同伴关系提供了新的视角。

1.2.1.2 有利于揭示同伴选择的认知机制和影响机制

3.研究设计..............................................22...........................

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

1.2.1.1 有利于拓展早期儿童同伴关系研究的视角

目前,国内研究同伴关系主要使用同伴提名法,同伴提名法是一种确定儿童在同伴中的地位(例如,受欢迎、被忽略或被拒绝)的方法。但是,同伴交往中的接纳/排斥实际上是一个双向的过程,使用同伴提名法只能了解儿童被群体接纳/排斥的情况,对于儿童在群体情境中主动接纳/排斥的情况并不了解。本研究采用实验法从创设群体偏好和社会规则冲突情境出发,探究儿童作为主动接纳方在冲突情境时的同伴选择,考虑到了群体规则、群体身份等群体间变量对同伴关系的影响。从研究方法和研究内容两大方面为研究儿童早期同伴关系提供了新的视角。

1.2.1.2 有利于揭示同伴选择的认知机制和影响机制

库尔特·卢因强调,个体周边的社会关系变化,只有通过考察每一个体主观概率判断才能进行预测①。因此,本研究基于主动进行同伴选择的视角,重点探究不同群体偏好与不同领域和性质的社会规则冲突对 4-6 岁儿童同伴选择的影响。研究在群体偏好与社会规则冲突情境中,4-6 岁儿童对外界信息的加工整合能力以及儿童在进行同伴选择时优先考虑的影响因素。从而揭示了儿童同伴选择的认知机制和影响机制,有利于引导儿童正确地处理同伴之间的关系,为儿童更好的适应社会打下基础。

1.2.1.3 有利于丰富儿童视域下的公平与正义研究

随着年龄的增长,儿童对群体的认知会应用于与同伴的社会交往中。儿童如何在社会交往中解决存在的问题并评估与他人之间的相互作用,这一直是近年来儿童发展研究的重点②。由于儿童和青少年受偏见和被排斥的经历可能会影响他们今后的健康发展乃至影响公正社会的最终建立,美国儿童发展研究协会将偏见、同伴排斥和群体间态度确定为当前儿童视域下公平和正义理论研究的焦点①。本研究从创设群体偏好和社会规则冲突情境出发,考察 4-6 岁儿童是否会因关注社会规则来控制明显的群体偏好,一方面,有利于儿童形成更为公平的同伴关系;另一方面,也有利于丰富在不同文化背景下儿童视域下的公平与正义的研究。

..................................

2.文献综述

2.1 同伴选择的相关研究

2.1.1 同伴选择的研究方法

目前,研究同伴选择常用的方法有观察法、访谈法、民族志研究法和实验法。观察法,是指在真实自然的情境状态下对儿童同伴选择进行观察。通过长期在教室中对儿童之间的同伴选择行为进行观察,可以获得儿童同伴选择的一手资料。但其耗时长,也容易带有研究者的主观色彩。访谈法,是指通过与儿童面对面地交谈来了解儿童的同伴选择,在一定程度上可以探究儿童行为背后的原因。但是可能由于主试语气和表达上不自觉的暗示会产生一定的访谈误差。民族志研究法,是指在自然的情境中,以贴近幼儿的方式,对儿童的同伴选择进行长期地观察、访谈①。已有研究指出,用上面的方法研究同伴选择会存在一定的内生性问题,可能在某些不可观测的方面,那些被试选择的同伴也具有其他吸引被试的因素。换言之,个体进行的同伴选择可能反映的是那些被忽略的变量的作用,而不是与观测因素呈现因果关系。为解决此问题,有研究者尝试利用随机实验设计、准实验设计研究儿童的同伴选择,以规避内生性问题②。实验法是指有目的地控制一定的条件或创设一定的情境,操纵某种变量来考查它对同伴选择影响的研究方法。

2.1.2 同伴选择的主要类型

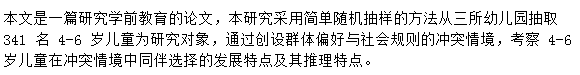

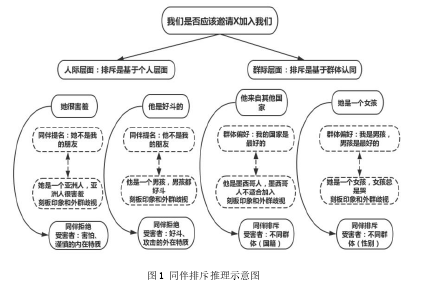

同伴选择/排斥常常发生在不同层面,从人际层面到群际层面反映了儿童不同的推理过程。人际排斥关注人格特质(如有攻击性或沟通能力差),而群际排斥关注群体的作用(如群体规范、群体身份或群体忠诚)③。目前,对于人际排斥已有大量的研究,主要包括社交技能的行为训练和认知训练,设计并实施干预课程等④。已有研究结果表明,这种有关社交技能的干预课程可以有效改善同伴关系,有利于促进利他性行为、遵守规则的行为、公益性行为等亲社会行为的发展①。关于群际排斥,目前国内的研究较少,研究主要集中在对群体接触理论的研究②③④及其改善群体关系的探讨⑤。而 Killen 等人(2013)通过一种提问的方式(“我们是否应该邀请 X 加入我们?”),提供了一个在人际和群际视角下,来研究儿童同伴选择/排斥的方案⑥,详见图 1。

随着年龄的增长,儿童对群体的认知会应用于与同伴的社会交往中。儿童如何在社会交往中解决存在的问题并评估与他人之间的相互作用,这一直是近年来儿童发展研究的重点②。由于儿童和青少年受偏见和被排斥的经历可能会影响他们今后的健康发展乃至影响公正社会的最终建立,美国儿童发展研究协会将偏见、同伴排斥和群体间态度确定为当前儿童视域下公平和正义理论研究的焦点①。本研究从创设群体偏好和社会规则冲突情境出发,考察 4-6 岁儿童是否会因关注社会规则来控制明显的群体偏好,一方面,有利于儿童形成更为公平的同伴关系;另一方面,也有利于丰富在不同文化背景下儿童视域下的公平与正义的研究。

..................................

2.文献综述

2.1 同伴选择的相关研究

2.1.1 同伴选择的研究方法

目前,研究同伴选择常用的方法有观察法、访谈法、民族志研究法和实验法。观察法,是指在真实自然的情境状态下对儿童同伴选择进行观察。通过长期在教室中对儿童之间的同伴选择行为进行观察,可以获得儿童同伴选择的一手资料。但其耗时长,也容易带有研究者的主观色彩。访谈法,是指通过与儿童面对面地交谈来了解儿童的同伴选择,在一定程度上可以探究儿童行为背后的原因。但是可能由于主试语气和表达上不自觉的暗示会产生一定的访谈误差。民族志研究法,是指在自然的情境中,以贴近幼儿的方式,对儿童的同伴选择进行长期地观察、访谈①。已有研究指出,用上面的方法研究同伴选择会存在一定的内生性问题,可能在某些不可观测的方面,那些被试选择的同伴也具有其他吸引被试的因素。换言之,个体进行的同伴选择可能反映的是那些被忽略的变量的作用,而不是与观测因素呈现因果关系。为解决此问题,有研究者尝试利用随机实验设计、准实验设计研究儿童的同伴选择,以规避内生性问题②。实验法是指有目的地控制一定的条件或创设一定的情境,操纵某种变量来考查它对同伴选择影响的研究方法。

2.1.2 同伴选择的主要类型

同伴选择/排斥常常发生在不同层面,从人际层面到群际层面反映了儿童不同的推理过程。人际排斥关注人格特质(如有攻击性或沟通能力差),而群际排斥关注群体的作用(如群体规范、群体身份或群体忠诚)③。目前,对于人际排斥已有大量的研究,主要包括社交技能的行为训练和认知训练,设计并实施干预课程等④。已有研究结果表明,这种有关社交技能的干预课程可以有效改善同伴关系,有利于促进利他性行为、遵守规则的行为、公益性行为等亲社会行为的发展①。关于群际排斥,目前国内的研究较少,研究主要集中在对群体接触理论的研究②③④及其改善群体关系的探讨⑤。而 Killen 等人(2013)通过一种提问的方式(“我们是否应该邀请 X 加入我们?”),提供了一个在人际和群际视角下,来研究儿童同伴选择/排斥的方案⑥,详见图 1。

................................

2.2 群体偏好对同伴选择影响的相关研究

近十年来,发展心理学家研究了儿童产生民族和种族认同⑦,形成刻板印象⑧和群体偏好⑨的原因。这些研究表明,基于内群体成员的隐性或显性偏好在儿童早期就已存在⑩。心理学家指出,群体可能通过两种心理渠道影响个体行为:(1)通过建立互动圈子,形成与群体其他成员的社会联系或情感纽带;(2)通过创建一个“标签”,可以使某人“认同”群体。由此,在已有的真实群体(Real Group)研究范式的基础上,为了研究群体偏好,研究者们开发了虚拟群体(Noval Group)研究范式①。

2.2.1 真实群体偏好对同伴选择影响的相关研究

儿童是许多群体的成员,从小型同龄群体到较大的群体,如班级、学校、性别、种族和国籍。常情况下,儿童不同的群体身份会对同伴选择产生不同的影响。

(1)性别群体偏好对同伴选择影响的相关研究

2.2 群体偏好对同伴选择影响的相关研究

近十年来,发展心理学家研究了儿童产生民族和种族认同⑦,形成刻板印象⑧和群体偏好⑨的原因。这些研究表明,基于内群体成员的隐性或显性偏好在儿童早期就已存在⑩。心理学家指出,群体可能通过两种心理渠道影响个体行为:(1)通过建立互动圈子,形成与群体其他成员的社会联系或情感纽带;(2)通过创建一个“标签”,可以使某人“认同”群体。由此,在已有的真实群体(Real Group)研究范式的基础上,为了研究群体偏好,研究者们开发了虚拟群体(Noval Group)研究范式①。

2.2.1 真实群体偏好对同伴选择影响的相关研究

儿童是许多群体的成员,从小型同龄群体到较大的群体,如班级、学校、性别、种族和国籍。常情况下,儿童不同的群体身份会对同伴选择产生不同的影响。

(1)性别群体偏好对同伴选择影响的相关研究

性别图式理论的研究②表明,儿童基于性别的社会认知会影响其行为方式和同伴交往。通过对儿童同伴交往的观察以及儿童自我报告的反馈,都可以发现儿童的性别偏好。研究表明,4-5 岁的儿童就已存在性别偏好③。学龄前期儿童的同伴互动的特点是性别隔离,这种普遍的性别隔离现象一直持续到整个小学阶段,这意味着女孩和男孩可能对彼此有消极的感觉和想法④。比如,对异性群体刻板印象:与性别相关的属性或认知表征(“男孩具有攻击性”),或对异性群体的评价反应(“我不喜欢他们,他们让我感到不舒服”)⑤。Gasparini 等人(2015)的研究证明,在跨性别比较中,女孩相对于男孩表现出更喜欢女孩的倾向,并且将更积极的特征归因于同性别儿童(例如,聪明、善良、友好)⑥。也有研究结果表明,即使是陌生的同龄人,儿童也表现出更想要同性别儿童作为自己的游戏搭档的期望⑦。

(2)种族群体偏好对同伴选择影响的相关研究

儿童偏好发展模型认为,儿童中出现的种族群体偏好主要受到重要他人的影响,而种族群体偏好的发展则取决于儿童社会认知的变化①。Raabe, T.和 Beelmann,A. (2011)的研究整合了全球 128 个研究报告,这项研究分析了儿童和青少年在种族或民族偏好方面的年龄差异。结果显示,种族或民族群体偏好在儿童早期(2-4岁)和中期(5-7 岁)增强,然后在儿童晚期(8 -10 岁)略有减弱,到了青春期(10 岁以后)则呈现非确定性的年龄趋势②。Hitti 和 Killen(2015)的研究发现,美国非阿拉伯裔的青少年存在对美国阿拉伯裔人负面的刻板印象,他们选择将美国阿拉伯裔青少年作为他们玩伴的可能性较小③。McGlothlin 及其同事(2006)的研究表明,6 至 9 岁的美国欧洲裔儿童将更多的负面意图归咎于黑人儿童(相比于白人儿童),认为黑人儿童更有可能在操场上“推人”和“偷窃”。在对孩子以后的行为和友谊潜力进行评估时,他们对白人儿童的评价比对黑人孩子的评价更为积极④。

儿童偏好发展模型认为,儿童中出现的种族群体偏好主要受到重要他人的影响,而种族群体偏好的发展则取决于儿童社会认知的变化①。Raabe, T.和 Beelmann,A. (2011)的研究整合了全球 128 个研究报告,这项研究分析了儿童和青少年在种族或民族偏好方面的年龄差异。结果显示,种族或民族群体偏好在儿童早期(2-4岁)和中期(5-7 岁)增强,然后在儿童晚期(8 -10 岁)略有减弱,到了青春期(10 岁以后)则呈现非确定性的年龄趋势②。Hitti 和 Killen(2015)的研究发现,美国非阿拉伯裔的青少年存在对美国阿拉伯裔人负面的刻板印象,他们选择将美国阿拉伯裔青少年作为他们玩伴的可能性较小③。McGlothlin 及其同事(2006)的研究表明,6 至 9 岁的美国欧洲裔儿童将更多的负面意图归咎于黑人儿童(相比于白人儿童),认为黑人儿童更有可能在操场上“推人”和“偷窃”。在对孩子以后的行为和友谊潜力进行评估时,他们对白人儿童的评价比对黑人孩子的评价更为积极④。

.................................

3.1 研究目的......................................22

3.2 研究内容.....................................22

3.3 研究方法.......................................22

4.实验研究.......................................25

4.1 预实验...............................................25

4.1.1 研究目的.................................25

4.1.2 研究方法..........................................25

5 总分析、总讨论与总结论.............................55

5.1 总分析........................................55

5.2 总讨论.............................58

4.实验研究

4.1 预实验

4.1.1 研究目的

进行预实验的主要目的有:(1)实验材料是否可行;(2)创设的冲突实验情境是否有效;(3)实验任务难度是否适宜;(4)实验指导语是否精确。

4.1.2 研究方法

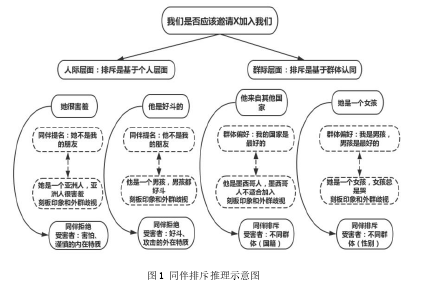

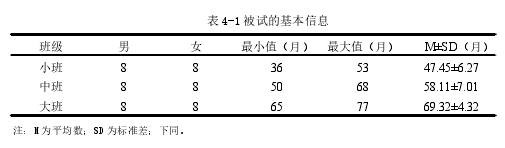

4.1.2.1 被试

在长沙市的两所幼儿园分别随机抽取小班、中班、大班儿童各 16 名,共计48 名儿童,其中男孩 24 名、女孩 24 名,详见表 4-1。所有儿童之前均未参加过类似的实验,本研究所有的实验均经过儿童及其监护人同意后进行。

................................

5 总分析、总讨论与总结论

5.1 总分析

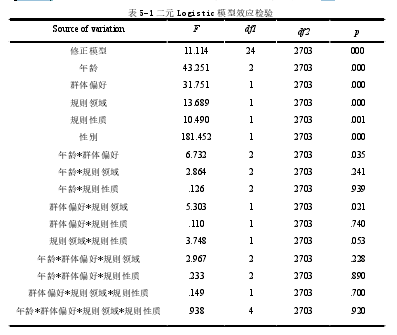

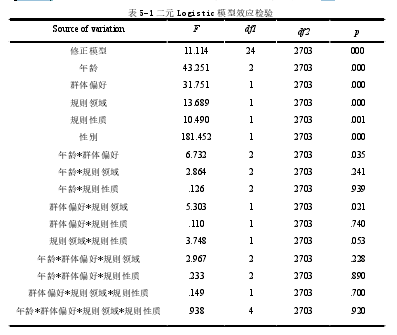

为了进一步探究4-6岁儿童在虚拟群体偏好与社会规则冲突情境中同伴选择情况是否和真实群体偏好与社会规则中同伴选择情况的异同,将研究一与研究二的数据进行整合分析,比较研究一与研究二在不同群体偏好与社会规则冲突情境中儿童同伴选择情况差异。将儿童的同伴选择作为因变量,GLMM的全模型包含以下预测因素:年龄、性别、群体偏好、规则性质、规则领域、年龄*群体偏好、年龄*规则领域、年龄*规则性质、群体偏好*规则领域、群体偏好*规则性质、规则性质*规则性质、年龄*规则领域*规则性质、群体偏好*规则领域*规则性质、年龄*群体偏好*规则领域*规则性质和随机变量(ID,下同),零模型包含下列控制预测因素:性别、随机变量,采用似然比检验(likelihood ratio tests)对比全模型和零模型发现,全模型比零模型有更高的拟合度(似然比? 2= 447.62, df=24,p<0.001),说明当前模型是有意义的。各变量的效应检验,详见表5-1。

5.1 总分析

为了进一步探究4-6岁儿童在虚拟群体偏好与社会规则冲突情境中同伴选择情况是否和真实群体偏好与社会规则中同伴选择情况的异同,将研究一与研究二的数据进行整合分析,比较研究一与研究二在不同群体偏好与社会规则冲突情境中儿童同伴选择情况差异。将儿童的同伴选择作为因变量,GLMM的全模型包含以下预测因素:年龄、性别、群体偏好、规则性质、规则领域、年龄*群体偏好、年龄*规则领域、年龄*规则性质、群体偏好*规则领域、群体偏好*规则性质、规则性质*规则性质、年龄*规则领域*规则性质、群体偏好*规则领域*规则性质、年龄*群体偏好*规则领域*规则性质和随机变量(ID,下同),零模型包含下列控制预测因素:性别、随机变量,采用似然比检验(likelihood ratio tests)对比全模型和零模型发现,全模型比零模型有更高的拟合度(似然比? 2= 447.62, df=24,p<0.001),说明当前模型是有意义的。各变量的效应检验,详见表5-1。

由表5-1可知,年龄的主效应显著(p<0.001),说明群体偏好和社会规则冲突时,儿童的同伴选择存在显著的年龄差异;因此,有必要进行事后检验,探究其差异的来源。事后检验结果发现,群体偏好与社会规则冲突情境中,4岁和5岁儿童的同伴选择存在显著差异(?2=44.10, df=1, p<0.001 ),4岁和6岁儿童的同伴选择存在显著差异(?2=22.03, df=1, p<0.001 ),5岁和6岁儿童的同伴选择存在显著差异(?2=4.25, df=1, p<0.05 );群体偏好的主效应显著(p<0.001),说明虚拟群体偏好和社会规则冲突时,儿童选择外群体的比率显著高于真实群体偏好与社会规则冲突情境;规则领域的主效应显著(p<0.001),即群体偏好和道德领域规则冲突时,儿童选择外群体的比率显著低于群体偏好与习俗规则冲突情境;规则性质主效应显著(p<0.01),即在群体偏好与禁止性规则冲突时,儿童选择外群体的比率显著高于群体偏好与鼓励性规则冲突情境;性别的主效应显著(p<0.001),在群体偏好和社会规则冲突情境时,女孩选择外群体的比率显著高于男孩;年龄和群体偏好交互作用显著(p<0.05),群体偏好和规则领域交互作用显著(p<0.05),因此需要进行简单效应分析。

参考文献(略)