第一章 研究设计

一、研究对象

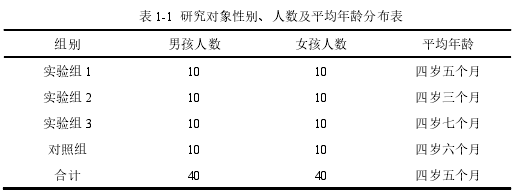

本研究采用随机采样的方法,从石家庄市某幼儿园两个中班中随机选取 80 名 4-5岁的幼儿为研究被试,其中男女幼儿均为 40 名,幼儿的平均年龄为四岁五个月。

..................................

二、研究目的

本研究的主要目的在于了解中班幼儿亲社会行为的发展现状,通过由角色扮演法、表情识别法、观看视频法组成的共情训练方案进行干预,探究共情训练对 4-5 岁幼儿亲社会行为的影响,同时从共情培养的角度,为幼儿园一线教师在提高幼儿亲社会行为水平的相关策略上提出建议,丰富以往相关内容的研究。

本研究主要采用实验法和观察法,利用情景测试分别对幼儿的分享行为、助人行为、合作行为、安慰行为等亲社会行为进行观察记录,探讨不同共情训练方案对 4-5 岁幼儿亲社会行为的影响。研究内容主要包括:共情训练对 4-5 岁幼儿的分享、助人、合作、安慰等亲社会行为的影响效果;不同的共情训练对 4-5 岁幼儿亲社会行为的影响效果;共情训练对 4-5 岁幼儿四种亲社会行为的影响效果;不同的共情训练对不同性别 4-5 岁幼儿的影响效果。

........................

第二章 研究结果与分析

一、实验组与对照组前测的结果比较与分析

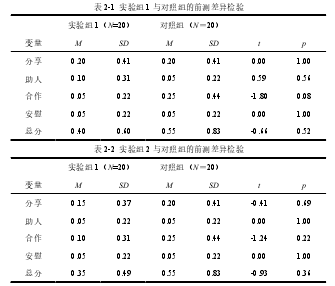

利用独立样本 T 检验将对照组分别与实验组 1、实验组 2、实验组 3 的四种亲社会行为的前测结果进行比较,分析结果见下表。

通过表 2-1、2-2 的 T 检验结果显示,实验组 1、实验组 2、实验组 3 与对照组在亲社会行为前测总体得分的 T 检验结果中 t 值分别为-0.66、-0.93、-0.21,对应的 p值分别为 0.52、0.36、0.84,均大于 0.05,未达到差异显著水平。此结果说明实验组和对照组的幼儿在在分享、助人、合作和安慰这四种典型亲社会行为的前测上均无显著差异。因此,本研究可在实验组 1、实验组 2、实验组 3 和对照组中开展。

..........................

二、实验组与对照组后测的结果比较与分析

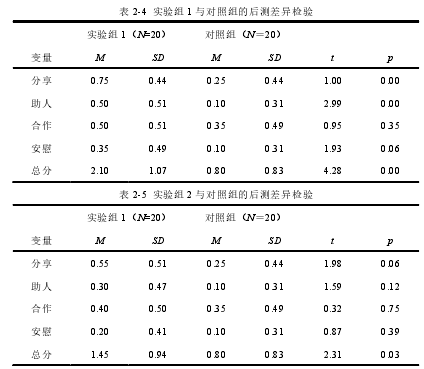

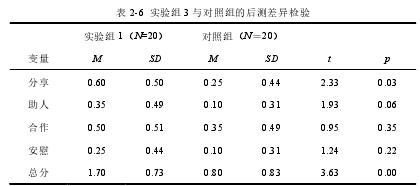

利用独立样本 T 检验将对照组分别与实验组 1、实验组 2、实验组 3 的四种亲社会行为的后测结果进行比较,分析结果见下表。

通过表 2-4、2-5 及 2-6 的 T 检验结果显示,实验组 1、实验组 2、实验组 3 与对照组在亲社会行为后测总体得分的 T 检验结果中 t 值分别为 4.28、2.31、3.63,对应的 p值分别为 0.00、0.03、0.00,均小于 0.05,达到差异显著水平,且实验组 1、实验组 3与对照组的 t 检验结果中 p 值均小于 0.001,达到差异极其显著水平。此结果说明三种共情训练方法对幼儿亲社会行为有显著影响,且角色扮演法和视频法对幼儿亲社会行为有极其显著影响。其中,角色扮演法对幼儿的分享、助人行为有极其显著影响;表情识别法对幼儿的分享、助人、合作、安慰行为无显著影响;视频法对幼儿的分享行为有显著影响。综上所述,共情训练对幼儿的亲社会行为有显著影响。

...........................

第三章 研究讨论与结论 ................................... 27

一、研究讨论 .............................. 27

(一)不同的共情训练对 4-5 岁幼儿亲社会行为的影响讨论 ................. 27

(二)共情训练对 4-5 岁幼儿四种典型亲社会行为的影响讨论 ............... 30

第四章 教育建议 ............................ 34

一、教师应掌握有效的共情训练方法和技巧 ................................. 34

二、针对不同类型的亲社会行为,教师可以采用不同的共情训练方法 ........... 35

三、在一日生活中幼儿园加入共情训练活动,提高幼儿的共情能力 ............. 37

第四章 教育建议

一、教师应掌握有效的共情训练方法和技巧

教师掌握有效的共情训练方法是幼儿能否提高共情能力,增加亲社会行为的重要途径之一。本研究中发现,幼儿园教师普遍缺乏对共情的理解,关于共情训练方式方法的知识更是少之又少。因此,幼儿园应该加强教师共情训练方法和技巧的培训,教师更应该通过自学等形式掌握有效的共情训练方法技巧。本研究主要采用了角色扮演法、表情识别法和视频法这三种方法,每一种方法都有自己的特点和注意事项。

角色扮演法是幼儿利用绘本故事,认知并理解故事中的亲社会行为,后通过扮演故事中的角色,体验角色中的情感,引发引发亲社会行为的方法。角色扮演法是依托于故事展开,在选择故事时应该围绕亲社会行为的主题进行,可以时亲社会行为的某一方面如分享行为、合作行为等,除本研究中使用的四个主题外,像《爱美的小绵羊“库拉”》、《花婆婆》、《凯琪的包裹》、《小老鼠分果果》等都可作为参考。在选定故事主题后,故事内容的生动、故事情节的丰富、故事形象的饱满也是教师需要注意的,这样幼儿在理解故事内容的基础上准确把握扮演。当然,只有故事情节的角色扮演是枯燥的,教师应该设置相应的道具和场景,例如手偶、头饰、背景墙等,为幼儿进行角色扮演时更加身临其境感受故事情节,将体验内化引发情感共鸣。在进行角色扮演法时,教师可以考虑然幼儿家长参与其中,与幼儿一起亲身体验,间接让家长了解角色扮演的共情训练,方便在家庭中进行共情训练。因此,教师在进行角色扮演时扮演前后的准备工作时极其重要的。

.......................

结语

本研究采用实验法、观察法等研究方法,通过实施角色扮演法、表情识别法、视频法的共情训练,探究共情训练对 4-5 岁幼儿亲社会行为的影响效果。研究发现,不同的共情训练方法对幼儿亲社会行为的影响效果不同,其中训练效果最好的是角色扮演法; 共情训练对 4-5 岁幼儿四种典型亲社会行为的影响效果不同,其中分享行为水平的提高最明显;共情训练中角色扮演法、表情识别法对女孩的亲社会行为影响更大。

当然,因个人能力和客观现实的限制,本研究还存在一些不足:第一,本研究将亲社会行为界定为分享行为、助人行为、合作行为、安慰行为这四种行为,虽然选取的是亲社会行为中幼儿较为常见且行为特征较为典型的行为,但是对其他的行为,如谦让行为、捐赠行为、关心行为等没有涉及。第二,本研究的实验过程和数据收集均在幼儿园进行,没有考虑幼儿在家庭中的亲社会行为表现,同时实验过程中没有考虑家庭教养方式等无关变量的干扰。

针对以上的研究不足,本研究提出相应的建议与展望:第一,在今后的研究中应扩大亲社会行为的涉及面,在保证研究科学性的情况下,深度探究共情训练对幼儿亲社会行为的影响。第二,未来将父母的共情能力、父母的家庭教养方式与幼儿亲社会行为相结合,力荐把共情训练方法推行甚至推广至家庭教育中,通过家园合作的方式共同提高幼儿的亲社会行为水平。

参考文献(略)