1 研究缘起

模仿是儿童早期发展的能力之一,是儿童适应社会生活一项重要技能。亚里士多德在《诗学》中说:“人从孩提时代起就有模仿的本能,人和禽兽的区别之一就在于人最善于模仿,他们最初的知识就是从模仿得来的。”在幼儿园中我们常见到教师面对幼儿乱哄哄场面说“你们看 xx 小朋友坐的多端正,听的多认真!”,于是所有幼儿都闭上嘴巴,小身板挺的直直的,乱哄哄的教室一下子就安静了。模仿还是角色扮演的开端,在娃娃家游戏中,儿童能够惟妙惟肖地模仿妈妈平日爱抚自己的样子,给自己的布娃娃喂奶喂饭,还摇摇晃晃哄其睡觉。有研究表明刚出生几分钟的婴儿就能模仿成人吐舌头等动作,出生 12~30 天就能模仿成人各类面部表情和手上动作(Meltzoff & Moore, 1977)。幼儿不光模仿动作还能模仿语言并在语言原型基础上进行创编,如妈妈说:“妈妈得去嘘嘘喽!(Mummy has to do pee-pee now);婴儿:“南萨尼尔也得去嘘嘘喽!(Nathaniel has todo pee-pee now too)”。总之,模仿不仅可以帮助儿童学习各种具体技能(Barr &Hayne, 20031; Nielsen, 20062),促进儿童认知发展(Piaget, 1962),还有助于儿童对群体文化中传统习俗和礼仪的学习,促进其社会性情感的发展(Meltzoff &Williamson, 20133)。那么儿童究竟是个什么样的模仿者,在具体情境中儿童根据何种原则决定模仿什么或不模仿什么且在两者间进行转化的?国外研究者通过诸多实验任务对此进行探究。

探究时间较早而且较为经典的当属 Meltzoff(1995)的失败任务——“拉哑铃实验”和 Gergely,Bekkering 和 Király(2002)的“头开灯”实验。在拉哑铃实验中实验者向婴儿展示一个成人想成功获得某一结果(拉开一副哑铃),尝试(用劲去拉),结果却失败了(成人双手刻意从铃铛末端“滑”下,铃铛没有打开)的场景,结果发现实验组婴儿在操作时没有取悦性去模仿成人失败时“滑”的动作,而更多的是直接将铃铛拉开,与直接观看成功动作(哑铃被成功拉开)控制组没有差异。可见在该实验中婴儿潜在预设示范者行为是有一定的目标的,在此假设基础上根据情景推测出其心里目标(“将哑铃拉开”),据此选择模仿了与目标有关动作——拉(pulling),而舍弃了无关动作——滑(slipping)。也就是说婴儿在模仿时不仅关注示范者外显动作,更关注的是示范者动作背后的真正目的,通过观看示范者失败动作揣测出示范者动作意图,从而来指导自己模仿行为,而这时婴儿才18 个月大。在“头开灯”实验中,主试在一个情景中用披肩将肩膀裹住,并将双手藏在披肩内,随后向 14 个月婴儿演示用头将正前方桌子上灯打开的行为,接着让婴儿来模仿;在另一情景中,主试双手裸露并自由地放在桌前,依然向婴儿演示用头将正前方桌上灯打开的行为。结果发现在第一个情景中婴儿更多地选择用头将桌上灯打开,而在第二个情景中婴儿则更多地选择直接用手将桌上灯打开。由此证明婴幼儿是“理性的”模仿者,他们会根据演示动作效能来决定模仿什么或不模仿什么。在第一个情景中婴儿选择模仿成人用头打开灯是因为他们认为手不可用,只能采用成人操作方式;而在第二个情景中成人双手自由裸露,于是婴儿没有刻板模仿成人开灯方式,而是直接选择用手这种更为灵活方式将灯打开。在具体情境中,影响儿童模仿行为方式和行为目标因素究竟有哪些?研究者设计了目标定向任务实验范式,通过刻意将具体行为行为目标和行为方式外显和分离(比如利用外在目标物,如小房子,一个圆点等表示有目标情境,移去目标物表示无目标物情境。成人在两种情境演示相同动作,通过有无目标情境差异来测查儿童模仿内容差异)手段来对儿童模仿策略选择和转化进行探究。

...........

2 研究目的和意义

2.1 研究目的

本研究目的(1)测查我国 3~5 岁儿童在目标定向任务中对行为目标和行为方式模仿表现,探究目标情境对儿童模仿策略选择影响,对目标定向假设进行跨文化检验;(2)比较 3 岁、4 岁、5 岁儿童在目标定向任务中模仿行为异同,从发展角度探究儿童模仿行为特点和趋势;(3)探究社会性沟通信息对学前儿童模仿行为影响。

........

2.2 研究意义

理论意义:(1)儿童模仿影响因素和理论机制一直是该研究领域争论的热点。新近西方学者提出了模仿“层级理论”。认为儿童模仿是有高低之分的,优先模仿的是目标,在目标不存在时才去模仿行为方式。如果我们东方文化中儿童在目标存在时依然对行为方式进行模仿,将对这一著名理论形成挑战;并促使新的完善的模仿理论的形成;(2)同时众多教育家、心理学家都认识到社会性沟通信息对学生学业成绩影响,但是对学前儿童模仿行为影响却探究较少。维果茨基虽然指出了社会文化和人际互动交流对儿童高级心理技能形成的重要作用,但是在具体阐述时却认为这种作用只能在学龄期发生,如果我们能够证明社会性沟通信息对学前儿童模仿行为的作用,将从实证角度弥补这一局限;(3)人类与动物在模仿中一个很大不同就是动物总是直接去模仿行为最终目标,而人类到一定年龄后在模仿目标的同时还更多地关注了演示者行为的方式,单纯坚持效率原则只模仿行为目标,人类文化中习俗和礼仪可能就无法传承;而若是一味选择“忠实”,人类很多技能将无法创新,或许正是因为在效率和忠实间灵活转换才使得人类文明代代相传,生生不息1。那么对儿童模仿策略探究有利于我们理解物种演变和文化在代际间流传的奥秘,为解释人类和高级灵长类动物进化分离提供新的思考范式。

..........

3 研究综述...........8

3.1 研究的理论基础....8

3.2 相关概念界定......13

3.3 文献综述...... 15

4 研究方法.........28

4.1 实验目的...... 28

4.2 被试.......28

4.3 实验材料...... 28

4.4 实验设计...... 28

4.5 实验程序...... 29

5 研究结果.........32

5.1 目标情境与儿童目标定向任务的模仿....33

5.2 年龄与儿童目标定向任务的模仿.... 34

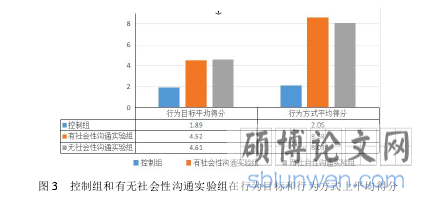

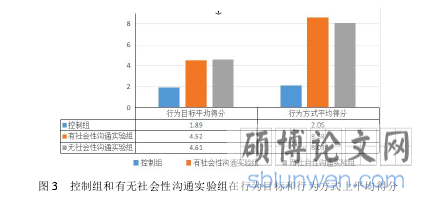

5.3 社会性沟通信息与儿童目标定向任务的模仿....... 36

5.4 年龄,目标情境和社会性沟通与儿童模仿总分..........37

6 讨论

6.1 有无目标情境对儿童行为方式模仿影响的文化差异

研究发现在与成人有社会性沟通信息时,东方文化中的儿童不论情境有无目标均忠实模仿了成人演示方式,这与西方文化中儿童只在无目标情境下模仿成人演示方式的表现不同(Bekkering, et al., 2000;Carpenter, et al., 2005)。这一结论有重要意义,使我们对该领域权威的模仿“层级理论”提出了质疑。模仿的“层级理论”认为模仿内容是有高低之分的。处于模仿最高层的是行为目的,其次是行为方式。模仿者优先加工的是目的,其次才是方式(Wohlschlaer & Bekkering,2002)。然而我国儿童表现说明只要在与成人正常交流情况下,不论是有目标还是无目标情境,儿童都会忠实模仿成人演示行为的方式。也就是说该理论可能并不具有跨文化的一致性。这也正验证了我们的假设,文化差异会导致儿童模仿行为的不同。不同文化奉行不同价值观,在不同的文化历史环境中,知觉、随意注意、记忆、情绪、思维、语言、问题解决、行为等具有不同的形式。正如维果茨基所说“文化创造着行为的特殊方式”、“改变着心理机能的活动”。相对于西方文化的效率,个性,个人主义而言(Jose, et al., 2000),东方文化更提倡遵从,合作和对集体的归属(Oyserman, Coon, & Kemmelmeier, 2002)。这就使东方文化中儿童在面对成人演示行为时更倾向于采用跟成人同样的方式以向成人传递其是集体中一员。同时东方文化强调对成人尤其是师长,父母权威的遵从,因此采用同其一样的方式也是表达其尊敬的一种有效手段。尤其是在成人与其有眼神接触和问候性话语等正常交流情况下儿童对满足成人期望获得成人赞扬的动机更加强烈,也就更倾向于表现的像成人一样。

............

结论

(1)目标情境对儿童模仿影响具有文化差异,在与成人正常交流时,东方文化中儿童不论有无目标情境均忠实模仿了成人演示行为,该结论对著名的模仿“层级理论”提出了挑战;

(2)儿童模仿忠诚度随年龄的增长而呈增长趋势;4 岁和 5 岁儿童均比 3 岁儿童模仿了更多的行为方式和目标,4 岁和 5 岁儿童在行为方式和目标的模仿上不存在显著差异;

(3)社会性沟通信息对儿童模仿行为起到了促进作用。在有社会性沟通时不论情境有无目标,儿童都忠实模仿了成人演示方式。

.........

参考文献(略)