1 绪论

1.1 选题缘由

1.1.1 幼儿不对教师“言听计从”的现象所引发的思考

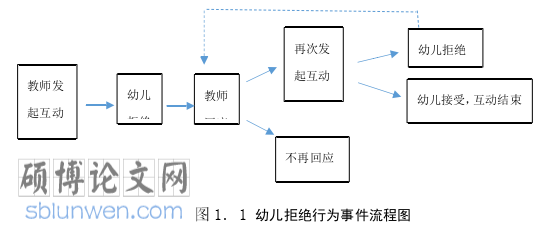

在人际交往中,互动发起者一方的核心意图如果能有效地传达给接收者,就必将面临接收者对于这种意图所采取的两种取向——接受或拒绝。[1] 成人与成人之间、幼儿同伴交往之间有拒绝,幼儿与教师互动的过程中也不例外。以往在幼儿园实习的时候研究者发现,在师幼互动中,相比幼儿拒绝教师,教师拒绝幼儿的情况出现的更多,所以“幼儿拒绝教师开启的互动”更会对研究者有所触动。

一天早上,芭比娅(大班)像往常一样,吃完早餐就到积木区玩积木了。主班老师走过来看到芭比娅刚刚坐过的座位上有一些残渣,便叫她过来收拾好再去玩积木。可芭比娅说那不是她掉的,并表示她吃完早餐之后有把自己的座位收拾好。然后他们都没有说话,看着对方僵持了一会。不一会儿,老师继续说:“那也请你过来收拾干净,因为这是你座位上的!”芭比娅看了老师几秒钟,还是放下了手中的积木走了过去。

教师发起的互动,幼儿是否都会接受;面对具有一定权威的教师,幼儿又会以怎样的方式来拒绝他们发起的互动,这对师幼双方会有什么影响…研究者反复思考着这些问题,在查阅了相关文献之后,研究者认为有必要去观察幼儿在师幼互动中的拒绝行为,并听听他们的一些想法,希望能在如何看待幼儿拒绝行为的问题上有一点点的贡献。

1.2 幼儿拒绝教师对其自身发展及师幼关系的影响不容忽视

作为个人全面协调发展不可或缺的一部分,幼儿的社会性发展对个体适应社会环境变化方面具有重要作用。[2] 而拒绝行为能让幼儿产生一种自己作为一名社会成员并具有一定影响力的意识,[3] 帮助其提高控制社会环

........................

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

为了解幼儿在不同社会互动过程中的拒绝行为提供参考。已有研究对幼儿拒绝行为的探讨多集中于同伴交往或亲子互动中,有关幼儿对教师发起互动的拒绝倾向的相关研究寥寥无几。因此,对幼儿在师幼互动中的拒绝行为进行考察,有利于拓展幼儿在不同社会互动过程中其拒绝行为的研究视野。

1.2.2 实践意义

为了解幼儿在师幼互动中拒绝行为的现状、以及为成人进一步认识和更好地应对幼儿拒绝行为提供一些启发性的思路。通过对师幼互动中引发幼儿拒绝行为的互动主题、幼儿拒绝行为特征及原因等方面的分析,可以更清楚的了解幼儿在一日生活中拒绝教师的真实情况。另外,本研究立足于长期观察,在全面揭示幼儿不同类型拒绝行为的基础上对其进行重新审视,以启发成人对幼儿拒绝行为的认识并有所改变,从而更好地支持幼儿的社会性发展及良好师幼关系的建立。

学前教育论文参考

2 研究设计与研究过程

2.1 研究目的

本研究的研究目的主要包括以下两个方面:

第一,揭示大班幼儿在师幼互动过程中拒绝教师行为的现状。通过梳理具体情境下大班幼儿在师幼互动中的拒绝行为事件,以幼儿拒绝的外显表现为切入点,分析引发幼儿拒绝行为的互动主题、幼儿不同拒绝行为类型、幼儿拒绝行为的回应及拒绝结果;再结合数据和整体观察,总结幼儿拒绝行为的特点。

第二,进一步省思幼儿拒绝教师行为的原因,最后在讨论幼儿拒绝行为的界定、价值取向及教师回应态度的基础上,对教师可以作何改变、教师可以如何更好地应对幼儿的拒绝、我们怎样正确看待幼儿拒绝教师的行为这三方面,提出参考性的建议。以期提高教师对大班幼儿在师幼互动过程中拒绝行为的关注和认识。

学前教育论文怎么写

2.2 研究内容

本研究采用了质化与量化相结合的研究方法,一方面以研究者本人为研究工具,在自然情境下主要通过观察法对幼儿在园内一日生活中出现的拒绝教师的行为进行观察,再辅以访谈法来收集事件背后的相关资料,旨在理解和解释大班幼儿在师幼互动中的拒绝行为。另一方面,在对收集到的第一手资料进行初步分析和分类之后,再对其进行简单的描述性分析,以进一步了解幼儿在师幼互动中不同拒绝行为的分布特征。

基于对研究目的的把握,本研究将主要围绕以下四个方面的子问题进行探讨,以丰富研究内容:

第一,在教师作为施动方的师幼互动中,什么样的行为易引发幼儿的拒绝?幼儿会通过怎样的方式来表达?幼儿的拒绝又会得到教师什么样的回应?其互动结果达到各自的目的了吗?

第二,从总体层面上来看,幼儿在师幼互动中的拒绝行为在整个互动过程中会有怎样的变化?以及有哪些特征?

第三,师幼双方在拒绝行为事件中的不同行为表现与哪些内在或外在的因素有关?

第四,对幼儿拒绝教师的看法我们需要有什么改观?如果要对幼儿在师幼互动中的拒绝做出回应,教师可以怎样应对?

.......................

3 幼儿拒绝教师行为的过程 ......................... 21

3.1 引发幼儿拒绝行为的互动主题 .................................... 21

3.1.1 幼儿拒绝行为频发的互动主题:约束纪律、指导活动和照顾生活 .. 22

3.1.2 “出乎意料”的互动主题:让幼儿做事 ........................ 32

4 幼儿拒绝行为的特点 .................................... 53

4.1 以约束纪律为主题的互动最易引发幼儿的拒绝行为 .................. 53

4.2 幼儿在言语不顺从型拒绝行为中以提出抗议为主 .................... 53

4.3 幼儿在非言语不顺从型拒绝行为中以保持沉默为主 .................. 54

5 幼儿拒绝教师行为的原因分析 ................................ 61

5.1 教师引发幼儿拒绝的原因 ............................. 61

5.1.1 教师对常规的维护 ............................... 61

5.1.2 教师保育者的身份 ............................. 62

6 讨论

6.1 幼儿拒绝行为的界定

本研究将实地观察记录和教师访谈资料综合分析后发现,在教师发起的不同主题的互动中,大班幼儿总有不同类型、不同表现形式的拒绝行为出现。虽都表达了对教师发出的行为的不愿意和不接受,但是,其行为背后隐含的产生条件不仅仅是当幼儿想违悖教师的期望时。

行为期待是构思一个特定行动方案过程中至关重要的一部分,是施动方对自己和对方在互动的进程中,所持有的具体行为期望。[1] 从研究结果中可以看到,教师作为幼儿拒绝行为事件的施动方,其行为期待既囊括了幼儿对规则和纪律的遵守、知识技能和生活活动目标的达成,也包含了幼儿对教师情感表达的接纳。而幼儿的言语不顺从和非言语不顺从型拒绝行为,既是对教师发起的互动行为所做出的“不愿意”回应,更进一步来说,同时也表达了对教师行为期待的抵抗。

与之不同的是,言语顺从和非言语顺从型拒绝行为从表面上看,是对教师的字面意思或提出的惩罚持“不”的态度,但其拒绝行为背后体现的是对“用餐、上课时不随意和同伴说话”、“排队或户外活动时要听从老师的组织安排”等规则的顺从。在访谈教师的过程中发现,在幼儿出现言语顺从和非言语顺从型拒绝行为的师幼互动事件中,教师更倾向于将自己发起的互动视为对幼儿常规的提醒,把注意力转向幼儿最后是否达到了教师的预期,因此并没有将幼儿对教师说反话的表现纳入拒绝行为的范畴。

因此研究者认为,对幼儿拒绝行为的关注要考虑更复杂的实际情况,不能单纯地以幼儿有没有明确地说“不”、或其行为结果是否符合了教师的行为期待来判定,也须结合师幼互动的具体情境以及教师发起的互动行为表现来探讨。

.............................

7 建议

7.1 教师需要保持规则和要求的一致性

在分析幼儿拒绝行为产生的原因时发现,教师对规则的临时改变以及与家长之间松紧程度不同的要求都是幼儿拒绝教师的重要因素。从这一点来看,教师需要注意的是,在以维护规则的名义来约束幼儿的行为时,是否自身在执行规则过程中还存在什么问题。对此,本研究主要对教师规则的执行提出建议。

首先是自身在执行规则时保持一致性。有时教师为了快速将活动拉回到稳定有序的状态,就会以牺牲某个幼儿的自由选择权为代价,进而遭到幼儿对教师“违规”行为的抗议。因此,除了时刻提醒幼儿遵守规则,教师也需要注意以客观冷静的状态,保持规则执行的一致性。否则,随意改变、具有多重标准的规则就容易让幼儿无所适从、产生强烈的抵抗心理而出现拒绝行为。

其次是不同教师之间保持对规则一致性的执行态度。在一个班级里,除了主导活动的带班教师,幼儿在一日生活中的行动轨迹也会收到配班教师和保育教师的影响。有时,教师 A 和教师 B 在对幼儿发起互动过程中,其行为下隐含的规则要求会出现偏差,例如案例“我不是值日生”中,主班教师已经选出了每组的值日生,但保育老师仍坚持让不是值日生的柯米承担了清理餐盘的职责,这就很容易让一直遵从“值日生主要负责为大家服务”规则的幼儿产生拒绝行为。因此,除了关注自身执行规则时的一致性,班级教师之间也需要对建立起来的常规秉持统一、稳定的态度,遵守同样的行为规范。

最后是家园之间保持规则和要求的一致性。前文提到,家庭对幼儿的要求如果和幼儿园截然相反,也会给幼儿在园内拒绝教师提供更多的机会。而家庭与幼儿园作为幼儿接受教育的两个重要场所,两者之间的密切配合,有利于幼儿的健康发展。[1] 因此,在践行规则执行的一致性过程中,教师也应该对家园共育保持敏感度,积极与家长沟通,向其表明希望得到家长的支持,共同为幼儿营造要求一致、内容一致、标准和方法一致的发展环境。

参考文献(略)