一、绪论

(一)研究缘起

1.我国推行新课程改革需要教师课程理解

古德莱德(J.I.Goodlad)将课程划分了五种形式:理想的课程、正式的课程、领悟的课程、运作的课程和经验的课程。其中理想的课程包含理想课程和正式课程,而现实的课程需要教师对理想课程先进行理解,再结合学生的实际情况和教学内容后实施的课程,因而,教师是理想课程和现实课程之前的桥梁。目前,我国在课程实施中出现的问题一定程度上源自于教师课程理解的偏差。“课程理解的这些偏差直接割裂了教师与课程的内在联系,任何课程实践都蕴含着课程理解,没有对课程的理解,课程实践就成了一件难以理喻的事情。①”长期以来以人们对于课程的关注点放在课程目标是否达成,课程价值体现在哪,教学实施具体问题,教师一直处于课程的边缘化地位。教师更多的工作是把专家、学者制定好的“课程”,让学生机械掌握。在这样的日复一日的工作中,教师对课程缺乏自己的思考、判断、疑问,甚至缺少对于课程的信念、缺少辩证地觉悟和反思。教师忠实的执行已经成为制度化的课程,将教参作为课程的全部内容,成为照猫画虎的“教书匠”。

幼儿园教育改革的关键问题是课程,2001 年教育部颁布《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)来实现高质量的幼儿教育,随着《纲要》的颁布,学前工作者开始认识到在课程改革中幼儿园教师的重要性。“幼儿园课程理念的加强对教师而言也是极大挑战,要求教师转换角色,更新观念,丰富自己的专业知识,提高实践反思能力”。②有研究者指出,当前幼儿园在课程实施中出现的问题绝大多数原因是忽略对课程实施前提的关注,即忽略教师课程理解问题。

.............................

(二)研究目的和意义

1.研究目的

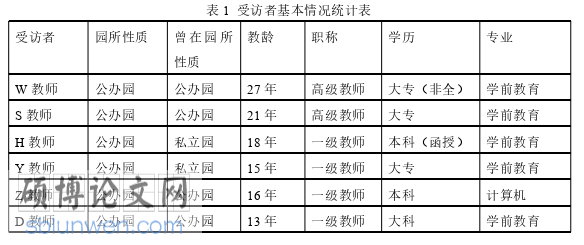

幼儿园课程是实施教育活动的载体,而幼儿园教师的课程理解影响幼儿园课程的实施进而影响教育质量。不同学者对课程有不同界定,幼儿园教师对课程也有不同取向的理解。其中课程理解存在两种取向分别为“事实存在”和“实践生成”,因此教师课程理解的转向问题是一个值得关注的问题。本研究通过对兰州市6 位幼儿园教师进行访谈和实物收集探索幼儿园教师课程理解从“事实存在”转向“实践生成”中的关键事件,分析影响幼儿园教师课程理解转向的因素,尝试提出进一步改善教师课程理解的可行性策略,从而达到提高幼儿园教育质量的目的。

(1)了解幼儿园教师课程理解的基本情况;

①教师曾经拥有怎样的课程理解?②教师现在拥有怎样的课程理解?(2)课程理解转向的关键事件;①哪些关键事件促使幼儿园教师课程理解从“事实存在”转向“实践生成”?②这些关键事件是如何产生的以及如何影响教师课程理解的?③提出促进幼儿园教师课程理解转向的建议。

2.研究意义

(1)理论意义

课程理解是在二十世纪七十年代兴起,一方面,课程理解研究是属于课程实施研究的一部分,完善教师课程理解研究有助于补充课程理论研究;另一方面,目前对课程理解的研究视角多从课程开发出发,而仅有的从教师层面的研究也甚少关注幼儿园教师群体。本研究试从幼儿园教师角度出发来研究幼儿园教师课程理解,在我国新课改背景下,以关键事件从幼儿园教师的角度对幼儿园课程理解转向的探究寥若辰星。因此,本研究有利于人们提高对教师课程理解的认识,同时有助于补充我国幼儿园教师课程理解的研究。

.....................

二、 对教师课程理解两种取向的剖析

(一)对课程理解取向的剖析

美国课程专家博比特(F.Bobbitt)在 1918 年出版《课程》,标志课程形成独立的研究领域。美国课程论专家泰勒(RalphTyler)在 1949 年提出“泰勒原理”,在“泰勒原理”的指导下美国课程领域主要集中在“课程开发范式”的研究上,然而这一范式的缺陷使得研究者开始探索新课程理论——“理解课程范式”。理解课程理论是由派纳(William F· Pinar)、阿普尔(Michael W. Apple)以及吉鲁(H.A.Giroux)共同创立的,派纳对课程理解做出了界定。我国学者张华将“理解课程范式”看作课程理论的新进展,钟启泉翻译了派纳的《UnderstandingCurriculum》,以便国内学者学习,理解其本质,使得我国课程研究走向世界。

随着社会的发展,科学知识的进步,学者对课程领域的研究深入,学校教育中教育目的、教育理念的不断演进,课程理解的取向也发生转变,大致划分为“事实存在”取向和“实践生成”取向。

1.“事实存在”课程理解

“事实”一词在《汉语大辞典》中的就解释为“事情的真实情况”,可以理解为存在于客观中的一切事物。“事实存在”的课程理解即,课程是由课程专家制定经国家相关教育部门审定的知识文本,教师以恢复文本课程的客观意义为主要旨趣。①我们简单地可以理解为幼儿园教师在理解课程中,最大程度地向课程编制者和设计者的原本想法靠近,没有自己关于课程的个性解读和思考。相应地,幼儿园教师在这种取向下的课程理解会尽量做到忠实的履行既定的课程方案。

(1)“事实存在”课程理解的具体表现形式

首先,“事实存在”取向的课程理解其实是对课程简单化、形式化的解读。将课程理解为“知识”是“事实存在”课程理解中最典型的观点,实质是“将课程作为一件物品展示出来,这种观点遮蔽了教师、学生和课程政策制定者之间的社会关系。”②这种课程理解也是“单一要素论”在思维方式上的表现,是将课程理解狭隘化,可见这样的课程理解是隔绝了教师与学生的互动过程,并把课程认为是不能去分析、交流、探讨的东西。教师持有“事实存在”的课程理解认为课程是“知识”、“学科”等片面化的具体内容。

学前教育论文参考

(二)对幼儿园教师课程理解取向的剖析

1.反思过去:“事实存在”的课程理解

(1)课程即知识

H 老师:我最早在私立幼儿园工作,家长特别注重认字和拼音,私立幼儿园会为了满足教师的要求会教授拼音,我们当时在大班就已经开始提前开展学前班教学,提前教授小学内容,放学会有家庭作业,比如抄写拼音或者新学的词语。你现在问我入职初期是怎么理解课程的,那时的我就会认为课程就是学习幼儿园课程表上的学科知识。

H 老师在访谈中提及入职初期对于幼儿园课程的理解多次提及“学科”、“知识”、“课表”等词,很明显,H 老师将幼儿园课程理解为“课程即知识”。

在访谈 W 老师时,W 老师用了很久去回忆在她刚入职的时候是怎么理解幼儿园课程的,W 老师慢慢回忆道:我刚入职时并未想过什么是课程,按部就班的模仿当时的老教师上课。研究者追问 W 老师有关备课以及课程实施和评价的具体做法,通过具体做法来反映 W 老师刚入职的课程理解。

W 老师:老教师怎么上课我就怎么上课,备课就是备第二天需要给孩子上的课,当时幼儿园对此也没有明显的规定,上课的过程中我注意的是我的课能不能上下去,孩子们能不能安安静静坐在教室把我的课听完。教育目标不会太过于关注,只要上完课就好,要关注也是提问孩子,看有没有把今天的知识点掌握,当时确实比较注重知识这一块,比如语言活动的时候还是会教幼儿背一些儿歌,简单的古诗,方法的话我会采用我读一句,幼儿读一句这种机械方法,当时确实是让孩子较多掌握这种知识,会认为孩子的知识掌握的越多,你的教学任务完成得越好。

在 W 老师的访谈中可以清晰的看出 W 老师在入职初期把课程理解为“知识”,在这样的课程理解下 W 老师授课时不顾幼儿的接受和理解能力让幼儿死记硬背,长此以往,幼儿对知识失去原有的好奇和探究动机。

.......................................

三、 教师课程理解转向中的关键事件.......................................23

(一)关键事件:教师课程理解转向的重要节点.................................23

1.公开课...........................................23

2.培训和学习..............................25

四、分析及建议....................................36

(一)促使教师课程理解转向的主要因素..............................36

1.个人品质是教师课程理解转向的前提......................................36

2.不断被认可是教师课程理解转向的情感需求.............................38

结语......................46

四、分析及建议

(一)促使教师课程理解转向的主要因素

六位老师的课程理解都成功地从“事实存在”转向“实践生成”,在转向之中关键事件起了极其重要的作用,但是关键事件发挥作用也离不开六位教师的自我追求和自我塑造力。

1.个人品质是教师课程理解转向的前提

(1)教师拥有勤于学习善于反思的品质斯腾豪斯在其《课程研究与编制导论》一书中也提出教师专业成长有三条途径“第一,通过系统的理论学习,第二,通过研究其他教师的经验,第三,在教学里检验已有的理论。①”学习是获取知识提高教师解决教育教学中问题的能力,促进教师专业成长的重要途径。

六位教师在访谈中不止一次的提到了学习,在培训中学习、在日常工作中学习、在问题中学习、跟着书本学习、在教研中学习、向骨干教师学习、向专家、名师学习。S 老师:肯定离不开学习,现在社会发展的很快,你不学习不仅不会进步,反而会退步,最终被淘汰。W 老师:现在教师必须成为研究型和学习型教师。D 老师:学习的重要性不用多说,什么时候都离不开学习。H 老师:学习是最基础的也是最有效的。Z 老师:从什么都不会到现在成为我们园的教学能手,就是学习带给我的,没有别的捷径可走。

“关键事件之所以成为关键事件不取决于关键事件本身,而在于由其引发的自我澄清、个人思维的清晰化过程,也就是包括教师个人观念在内的教师专业的结构与重构。②”美国著名研究者波斯纳(G.J.Posner)提出教师成长公式:经验+反思=教师成长。③由此可见,教师需要不断地学习、反思,没有反思的学习是浅显的。

学前教育论文怎么写

..........................

结语

新课改的实施使得课程理解研究更加深入,幼儿园教师的课程理解影响幼儿园课程实施最终影响幼儿园教育质量,幼儿园教师不同取向的课程理解决定课程实践的不同效果,“事实存在”课程理解使得教师只重视知识的授受,“实践生成”课程理解是师生共同的活动。促进幼儿园教师课程理解取向从“事实存在”转向“实践生成”非常重要,不仅可以提高教师的专业能力和课程实施水平,也可以促进幼儿全面发展。本研究采用关键事件法,分析生成“实践生成”课程理解的幼儿园教师身上的共同点,并提出针对性和有效性的建议。

研究发现,关键事件对幼儿园教师课程理解转向具有重要作用,但关键事件的发生需要教师积极建构,不管关键事件带给教师成功体验还是挫折体验,教师都会对关键事件进行反思、学习,经过正确应对关键事件和积极反思、学习,教师在课程理解上都会产生不同程度的提高。然而,课程问题原本就是复杂的问题,幼儿园教师课程理解问题更是一个繁复问题,幼儿园教师、幼儿与课程的关系更是相互影响、相互联系的,课程理解也不是教师自身随意的主观臆断,而是在理解幼儿的基础上的理解、判断,在课程理解方面需要教师一直不断的学习、反思、探索、研究。

本研究中的六位幼儿园教师都能够及时反思自身的不足,审视教材与幼儿之间的适宜性,发现幼儿生活中的教育价值,最终都从“事实存在”转向“实践生成”课程理解。但是由于研究者能力有限,文学功底不强,对文字使用不够准确到位,及本研究的调查对象仅仅是六位幼儿园骨干教师,因此,研究结果会具有一定的局限性,研究者深表遗憾。期望在未来的工作与学习中不断提高自己的理论知识水平,可以进行更加深入的研究。

参考文献(略)