一、绪论

(一)问题提出

幼儿期抗逆力的培养对其未来的发展有着不可忽视的作用,科学正确的家庭教育方式也是不可或缺的重要环节。然而由于新一代父母的教育观念有所偏颇,导致教养方式的类型形成多样化的趋势,有些父母甚至采取了较为消极的教养方式,这对幼儿的抗逆力发展形成了一定的负面影响,比如溺爱型教养方式下的幼儿抗逆力水平普遍较低。针对此情况,我们应该时刻关注父母教养方式与幼儿抗逆力水平之间的发展关系,进一步为家庭教育提供可行的依据。

1.抗逆力逐渐成为个体不可或缺的心理特质

伴随着社会的激烈竞争以及生活节奏的加快,人们不断地承受着各种各样的挫折所带来的影响,有些影响甚至持续人的一生。马斯洛说过,“对待挫折的态度”决定了挫折所带来的影响是否积极。在幼儿成长的过程中,需要面临很多的失败和挑战。针对不同的个体,对挫折的认识以及采取的应对策略之间的差异,每个人受到的影响程度和性质也有所不同。现实中我们的生活周围可能存在着很多潜在的风险和压力,有些甚至是无法预测的,而只有人身上所具备的抗逆力,才能够使人无论趋于一个什么样的逆境中,都能够通过自身的调节,将自身维持在一个高度稳定的状态,进而抵御来自外界的风险。同时,在面对突发危机时抗逆力也可以激发个体心理的内在潜能,帮助人们塑造更坚韧的精神力量,因此拥有良好的抗逆力是个体必备的生存技能,抗逆力也逐渐成为个体不可或缺的心理特质。

2.抗逆力对于幼儿人格的形成有着重要的影响

精神分析学派心理学家弗洛伊德(S.Freud)从个体的角度对人格的形成进行研究,他认为幼年期是形成积极人格特质的萌芽阶段,个体在幼年期获得的外部经验直接影响着其人格的发展趋势和基本走向。可以说个体在幼儿期的经历对其人格的形成具有决定性作用,同样在幼儿期个体的抗逆力水平与个体健全人格的形成之间也有着密切的联系。人格最明显的特征是具有功能性,“人格在一定程度上决定了命运,影响着个体对待生活的方式和态度,甚至决定了未来发展的成功与否”①。国外的一些研究结果表明,幼年期受挫经历较多的个体会对其以后的发展产生消极影响,此类幼儿整体的发展水平也会低于正常的儿童。直到 20 世纪 80 年代,部分研究者开始逐渐意识到,许多童年时期处于困境的人,并非一直处于人生的低谷,反而成为了具有顽强生命力,勇敢自信并有创造力的人,成为了人生赢家。幼儿抗逆力水平的高低直接影响其心理发展的稳定性,具有稳定心理特征的个体才能逐渐形成积极的人格特征,因此个体在幼年时期应对挫折的态度对其将来能否形成独立的人格也有着一定的影响。

...........................

(二)概念界定

1.抗逆力

抗逆力所对应的英文为 Resilience,“抗逆力”曾被台湾学者译为“复原力”,就是指个体在遭受创伤之后进行自我修复的能力(田国秀,2013);香港学者称之为“压弹”(岳晓东,2004)②;大陆学者称之为“抗逆力”③(余将涛,2011)、心理承受力④(张晓,2009)、心理弹性(席居哲,2006)⑤;陆小娅认为个体对待生活的情感态度、问题解决能力以及良好的自我归属感对其抗逆力水平有着一定的影响⑥。冯江平(1991)将个体的抗逆力拆分为两个过程:第一是个体经历困境后能够适应挫折带来的影响这一过程;第二是个体在适应挫折后能调动自身的能力克服困难的这一过程。他认为抗逆力是个体逐渐适应挫折进而克服挫折的一种人格特质,并将其分为了挫折适应力和挫折排解力①。不少国外心理学家将个体积极面对挫折并适应其所带来的变化的这种能力界定为“抗逆力”,这种综合能力可以促使个体形成积极的人格特质。不同的研究者对该概念的说法不一,但他们都指向了一个唯一的共同点:抗逆力是指一个人在面对突如其来的挫折或困境,能够通过自身的调节,使机体保持稳定状态的一种心理特质;这种能力可以有效的控制个体情绪,甚至在挫折过后,个体会拥有更好的心理状态。虽然国内外的学者对抗逆力的界定存在不一致性,但他们都认为抗逆力是人的一种潜在能力,是面对逆境的适应能力,抗逆力可以使处于逆境中的人克服逆境、让生命力更强。

综上所述,我们可以将抗逆力定义为:个体如何通过调节自身的心理机制来适应挫折带来负面影响的一种积极心理特质。本研究中的抗逆力主要界定为幼儿在生活、学习、社交三个领域中遇到的困境从而解决问题的能力,表现在幼儿能用乐观的态度看待生活等环境所带来的变化,充分发挥自身的问题解决能力;运用自身的已有经验来接受新知识,采取积极的态度来应对学习上遇到的困难;在人际交往领域能正确的处理好与同伴或教师的互动关系,学会采取合理的语言表达与他人进行沟通。

............................

二、研究设计

(一)研究目的与意义

1.研究目的

本研究通过访谈法、问卷调查法,对大连市 N 所幼儿园大班幼儿抗逆力发展现状进行了解,首先观察并总结抗逆力相对较弱幼儿的行为表现特征,并分析其与父母教养方式的关系。以挫折理论为依据,从父母教养方式着手进而培养幼儿的问题解决能力、从而提高幼儿的抗逆力水平;其次分析影响个体抗逆力水平的潜在因素,找到有利于幼儿抗逆力发展的有效手段,促进不同个体身心协调健康发展;为日后提升幼儿抗逆力的策略开辟新方法和新路径,并为家庭教育中存在的一些实际问题找到突破口,进而引导父母实施有效的家庭教养方式。

2.研究意义

从理论意义上而言,近年来幼儿抗逆力的培养也逐渐成为了学前领域的热点问题,抗逆力也成为了儿童成长和发展过程中不可或缺的一部分,以往的抗逆力研究更多地集中于成人或青少年,研究的对象主要为特殊儿童群体。因此本研究将以正常环境下中的普通幼儿作为研究对象,通过分析比较幼儿抗逆力与其家庭父母教养方式之间的关系,树立科学正确的家庭育儿观念,为家长和教师提供科学的理论支持,进而找到培养幼儿抗逆力的新路径。

现实意义上来讲,3-6 岁的儿童正处于认知发展的关键阶段,如果幼儿长期处于父母的过度关爱下,在这种“安全环境”下成长的幼儿会对外界的事物缺乏认知和经验,一旦面对突如其来的外界变化,会变得无法适应和融入整个环境,甚至会对幼儿的身心正常发展造成不利影响。因此家长要对幼儿的抗逆力培养形成正确的认识,做好统筹兼顾的准备,不仅仅要注重幼儿知识技能和身体素质的提高,也要持续观察幼儿的心理变化,这样有利于幼儿在独自面对逆境的情况下,能通过自身已有认知经验来解决问题,进一步强化巩固幼儿的自信心。幼儿在这种不断探索和反复体验挫折的过程中,能够逐渐提高自身的心理韧性,从而提高抗逆力水平。

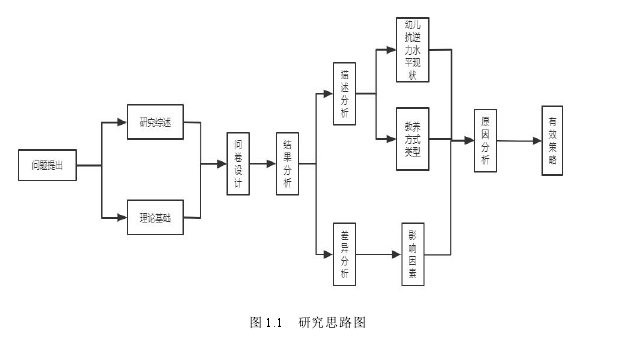

图 1.1 研究思路图

(二)研究对象与内容

1.研究对象

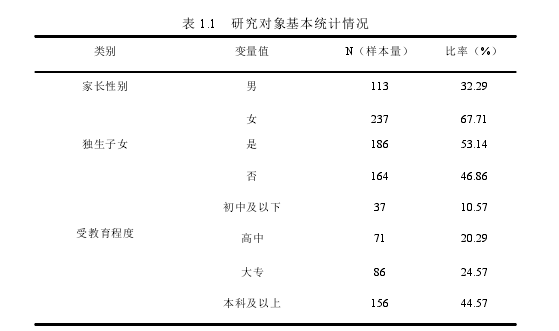

为探究父母教养方式对幼儿抗逆力的影响,本研究向大连市 N 所幼儿园的 375 名大班幼儿的直接养育者发放问卷,通过问卷调查并结合访谈法来探究幼儿抗逆力水平以及父母教养方式上存在的现状及差异性。本次研究发放问卷 375 份,回收问卷 357 份,其中有效问卷为 350 份,回收率为 98.04%,研究对象具体情况见表 1.1。

表 1.1 研究对象基本统计情况

..................................

三、幼儿抗逆力水平家长调查问卷设计.................................19

(一)问卷的设计与预调查..............................................19

(二)问卷的发放和信效度分析..................................22

四、调查问卷结果分析..............................................24

(一)幼儿抗逆力水平的现状分析............................................24

(二)父母教养方式的现状分析....................................28

五、研究结论......................................33

(一)专制型和溺爱型教养方式下幼儿抗逆力水平较低............................................33

(二)放任型和不一致型下的幼儿抗逆力水平较不稳定............................................34

五、研究结论

(一)专制型和溺爱型教养方式下幼儿抗逆力水平较低

专制型的父母过分地强调了对孩子智力的开发和知识技能的灌输,孩子在这样的强制灌输下不能很好地发挥自身的独立性和创造性,反而会限制自身的发展,久而久之对心理也会造成一定的负面影响,导致其抗逆力水平降低。而处于溺爱型教养方式下的幼儿,会逐渐缺乏自我的独立性,对任何事情也会缺乏足够的耐心。一旦自己的要求不能及时得到满足,便会表现出哭闹等消极行为,产生对父母的高度依赖。当幼儿独自身处逆境时,本身已有的知识经验不能够解决这些问题,也很难适应环境给自己带来的影响,一旦心理受挫,很难形成较强的抗逆力。

现如今社会竞争很激烈,必须从小培养孩子的各方面能力,否则将来进了社会容易吃亏,有时候他会有抵触的情绪,我会批评他。”“孩子很听我的话,我交代他的事,他都能努力地去完成,但一个男孩子,有点过于乖巧,将来我很怕他吃亏。”

这种过度的干预在一定程度上反而抑制了幼儿自身的天赋和特性,希望孩子能听从自己的选择,忽略孩子内心的真实想法与感受,孩子再这样的压制下只能言听计从,缺乏了一定的自主性。这样的教育方式显得十分的被动,形成了专制型的教养方式。虽然这样的幼儿能在短时间内获得一定的生活和交往技能,但久而久之幼儿在这样的高压环境下,会对其心理造成一定的消极影响,当独自面对问题,没有家长在一旁指导的时候,很容易产生自卑的心理。

“孩子在家里特别能作,基本上什么事情都要指挥别人帮他完成,顺着他的心意还好,一旦哪句话不顺他的心了,便会大哭大闹,孩子父亲有时候脾气不好,可能会吼他,然而这只会让他哭的更厉害,有时候我看不下去便回去哄他,尝试着跟他讲道理。”

“每天我都会准时的接她,有一次下班晚了一会,等到幼儿园的时候就发现她情绪比较低落,到了家边放声大哭,我问她怎么了,她说妈妈今天接她接完了,看着孩子哭,我就比较心疼,然后跟她保证以后不会发生这样的事了。”

.................................

六、对策与建议

(一)倡导民主教养方式,树立科学育儿理念

马斯洛的需要层次理论指出:“幼年期在经历挫折时,如果能得到及时的情感支持的帮助,那么幼儿会提升自身的自信心和勇气,磨练自己更坚韧的人格。在将来面对更大的问题时,不会导致安全感和幸福感的缺失,能更积极地克服挫折。”现如今在大多数的家庭中父母会倾向于民主型的教养方式,这也正是我们所提倡的科学化的教养方式。当然由于家庭所处的时代背景以及在父母的教育背景影响下,其他类型的教养方式也频繁出现,通过对家长的访谈中可以了解到,父母其实都能清楚地意识到自己家庭中教养方式所存在的一些漏洞,也明白这种教育方法在一定程度上不利于幼儿的成长,但在幼儿遇到困境时仍然不懂如何科学地进行处理,这种教育观念与自身教育行为的不一致往往会导致幼儿不能正确看待问题,心理承受力变得脆弱,抗逆力水平也随之降低。

专制型的父母会给孩子施加过大的压力,在本质上也是压抑了幼儿的天性,幼儿逐渐失去了好奇和探索的天性,弱化了自身的独立性,一旦独自面对问题时便会显得焦虑不安,甚至出现消极情绪。同样,父母的教养方式也要保持一致,在对待孩子的教育问题上不要一直举棋不定,这样会导致孩子心理发展的不稳定,不利于幼儿正确的是非观的形成。家长要充分利用生活中的教育契机来引导孩子有一定的控制欲和约束力,这也是锻炼孩子的良好教育机会,只有学会忍耐和自我控制,才能让孩子有更好的独立性和规则意识,成长的过程中有很多未知的困难,对自己有良好的约束力才能在遇到问题时放平心态,冷静处理。而采用民主型教养方式的父母在教育孩子的过程中,更注重的是引导与鼓励,对待孩子成长中的出现的问题,父母会选择与孩子进行沟通,从孩子的内心深处寻找答案,同时也能合理的运用奖惩来给孩子明确的反馈,孩子在这样一个平等的氛围中能逐渐形成良好的情绪和人格。

由此可见正确的教养方式有助于幼儿形成良好的人格,父母也应该用正确的眼光来看待幼儿成长中所遇到的存折,给予幼儿独自遇到挫折去解决问题的机会,有意识地让幼儿接受挫折教育,提高幼儿对环境的适应力,这对幼儿在将来竞争激烈的社会中发展也是有利的。随着信息技术的快速发展,家长能获得有效育儿方式的途径也是更多元化,更多父母在“科学育儿”这一教育理念下达成了共识。

参考文献(略)