第一章绪论

第一节研究缘起及意义

一、研究缘起

(一)培养音乐创造力是音乐教育的重要部分

创造力是劳动力在全球化经济中保持竞争力所必须具备的“二十一世纪技能”,创造力培养被视为教育的一个公认目标。研究表明,4-5 岁是创造力发展的关键时期。①英国、香港和台湾的地区都把培养幼儿创造力作为重要的工作并颁布相关的政策和法案,同时也利用各种教育手段提高幼儿的创造力②。音乐是为孩子的,并且能唤起孩子的即兴和创造的潜在本能,并为孩子的自发需要而存在的③。音乐本身具有的抽象性和非语义性能够给幼儿带来广阔的想象空间,是培养幼儿创造力的肥沃土壤。我国 2011 年颁布的《全日制义务教育音乐课程标准》提出培养音乐创造力是音乐课程的重要价值,并专门把音乐“创造”列为一个领域。《3-6 岁儿童学习与发展指南》在艺术领域中提出“创造机会和条件,支持幼儿自发的艺术表现和创造”,并把“创造”放在艺术领域总目标“感知与欣赏”、“表现与创造”之中。教育家陈鹤琴先生曾说:“我认为儿童的生活离不开音乐,我们应当重视儿童音乐教育,用音乐来丰富儿童的生活,培养儿童的意志,陶冶儿童的感情,使儿童能够真正表现自己,导向于创造性的发展。”从陈的观点得出音乐教育是精神和情感教育,最高的目标是促进幼儿的创造力发展。因此,音乐教育作为学前教育重要组成部分,应当努力达成这一目标培养幼儿的音乐创造力。

(二)音乐创造力在韵律教学中“被忽视”和“被误解”

幼儿在聆听音乐时会情不自禁地“手舞足蹈”,这是幼儿对音乐本能的表现,是对音乐情感的自然流露。通过动作进行音乐教学即律动不要求动作的技巧性和整齐划一,关键是动作能否把音乐特征表现出来,其目的在于唤起人的音乐本能,培养音乐的感知。④由此可以看出韵律活动本身具有自由性、独特性、即兴性,这对幼儿音乐能力和音乐创造力的培养有着独特的作用。

.......................

第二节核心概念界定

一、创造力

创造力(creativity)最早来源于拉丁语 creare,意为创造、创建、生产、造就。《心理咨询大百科全书》对创造力界定为人们进行创造性活动所表现出来的各种新能力的总称,它能够帮助人们以新颖、独特的方式来解决问题,同时也有利于人们根据活动目标和任务积极地开展思维活动,产生具有一定社会价值的新颖的产品包括新思想、新理论、新产品和新工艺的能力。①在《学前教育百科全书》中创造力是指人类的一种普遍的心理能力,每个人在儿童时期都具有创造的潜能。而幼儿的创造力一般是指初级层次的创造力,即对本人来说是前所未有的,幼儿的创造性产品不涉及到社会价值,每个正常幼儿都具有不同程度的创造力。

综上,创造力是每个人都具有的能力,是在解决问题中运用创造性思维并产生独特的新产品的能力。本研究的对象为学龄前幼儿,因此在本研究中对幼儿创造力界定为幼儿在一定的问题情境中,积极灵活地运用自己的创造性思维和想象力解决问题并获得具有个人意义的、独特的、新颖的产品包括新观点、新理解、新方法等等。

二、音乐创造力

韦伯斯特( Webster)认为,音乐创造力涉及声音中的创造性思维,它在聚合(事实)思维和发散(想象)思维之间摇摆,目的是产生新颖的音乐产品③。马佐拉(Guerino Mazzola)在《音乐创造力》一书中把音乐创造力界定为在音乐领域中产生具有新意、独特的原创音乐作品的能力,其作品可以是对音乐的新理解或新诠释,或受新的观点启发下对音乐的新演绎,以及用不同方式聆听音乐。④喻意认为,音乐创造力以创造性思维和创造性人格为基础,是一种新颖地、独特地、适切地表达音乐情感或创造音乐的能力。

......................

第二章基于韵律活动音乐创造力教学的理论探讨

第一节基础理论

列昂纳多·达·芬奇曾说:“热衷于实际而不要理论的人,就像一个水手摆弄一艘没有舵和罗盘的船,拿不稳该往哪里航行。”对于音乐教育者而言,合适、合理的理论是支撑研究行动的重要工具,能够帮助其确定研究的方向、制定研究的计划、解决研究中的问题,与此同时也能对自身的行动进行更加深刻的批判性反思,进一步思考音乐教育的本质。研究者选取了与韵律活动音乐创造力教学相关的理论作为开展行动研究的理论基础:音乐教育哲学理论和音乐心理理论。本研究选择音乐教育哲学中关于音乐创造力及音乐体验的理论能够帮助人们把握韵律活动音乐创造力教学的本质、价值,并依据音乐心理理论中的联觉规律设计和实施韵律教学。这些理论也为研究者评价、分析教学活动和总结培养幼儿音乐创造力的教学策略提供依据。

一、音乐教育哲学理论

音乐教育哲学是对音乐地位和发展方向的探讨,明确人们对音乐本质、价值的信念,提供不同思想和观点相互碰撞的土壤。①以下详细论述两个视角下的音乐教育哲学:贝内特·雷默的“以音乐体验为核心”的音乐教育哲学和戴维·埃利奥特的“关注音乐实践”的音乐教育哲学。

(一)雷默的音乐教育哲学

雷默作为美国审美音乐教育哲学的开创者,其著作《音乐教育的哲学》对美国音乐教学改革起到思想和理论上的指导作用,对世界其他国家的音乐教育产生重要的影响。以下集中介绍其音乐创作及教学的观点。

雷默首先提出艺术创作不同于传播,它并不是要传达一个明确具体的信息。艺术创作是一个对感觉进行探索的过程,艺术家借助词语、音响、色彩、动作等对事物感觉的探索,源自于一种内心表达的“冲动”,并对创作的作品投入真挚、强烈的情感以及丰富的想象力。其次艺术创作也不同于非艺术品的“制作”,艺术创作是探索和捕捉事物的表现潜能,关注作品的表现性和审美性,而“制作”非艺术品关心的是实用性。

......................

第二节韵律活动音乐创造力教学的基本原则

教学原则是结合教学目的、教学规律以及教学经验制定的教师教学实践必须遵守的要求。它指导教师教学和学生学习,运用和体现在教学过程的各个方面以及始终。①而音乐教学原则是教师进行音乐教学实践必须遵循的准则,能够对音乐教学各个方面起着调控和指导的作用,也是教师开展教学的重要依据。

《中国小学教学百科全书·音乐卷》提出普遍应遵循的音乐教学原则如下:形象性原则;教育性原则;实践性原则;律动性原则;科学性原则;启发性原则;发展性原则;因材施教原则。②1999 年曹理在《普通学校音乐教育》一书中总结了五条音乐教学原则:教育性原则;情感性原则;科学性原则;实践性原则;因材施教原则。

以上的音乐教学原则都是从宏观的层面提出的,体现了音乐教学一般规律和特点,适合各类的音乐教学活动。但每种类型的音乐教学都有其特殊性,因此本研究者在遵循音乐教学基本原则和尊重音乐教学规律下,结合韵律活动教学特点以及音乐教育哲学、音乐心理学理论提出韵律活动音乐创造力教学原则,用以指导教学实践。

.......................

第三章中班韵律活动教学现状的调查与分析................................30

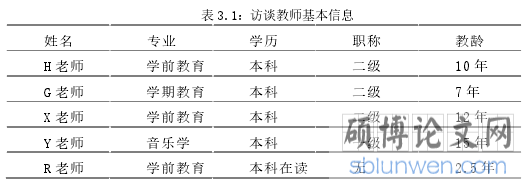

第一节基于中班幼儿韵律活动视频和教师访谈的分析..............................30

一、设计和实施...................30

二、问题呈现...............................30

第四章韵律活动音乐创造力教学的行动研究过程..............................38

第一节第一轮行动研究............................38

一、活动前准备....................................38

二、第一轮《进行曲》活动的设计与实施......................40

第五章行动研究的结论与反思......................................65

第一节韵律活动音乐创造力教学模式...............................65

第二节韵律活动音乐创造力教学策略..............................68

第四章韵律活动音乐创造力教学的行动研究过程

第一节第一轮行动研究

一、活动前准备

(一)制定教学计划

研究者与 X 园两位教师合作设计韵律教学活动,研究者的导师作为专家参与研究。考虑幼儿园的教学安排,采取两周一次开展韵律教学活动,每次活动时间为 20-30 分钟。拟在教师所在班级里开展韵律活动,活动结束后以教研的形式,请执教的教师进行说课,并请其他教师发表意见,最后由专家进行点评和总结。其余时间本研究者与 G 教师、X教师采用线上和线下相结合的方式沟通教学理念、教学设计等相关问题。

(二)设计韵律活动音乐创造力教学模式

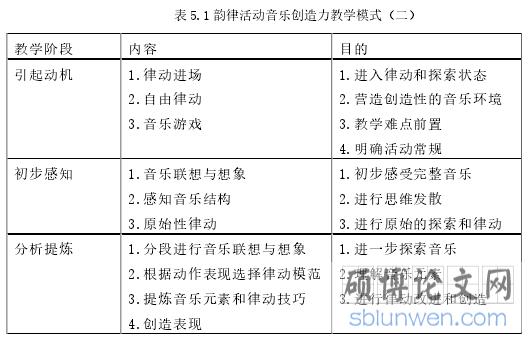

教学模式的设计借鉴了韦伯斯特的音乐创造性思维模式中“发散性思维”与“聚合性思维”之间的转换过程:准备期(探索、初始状态)、酝酿期、阐明期(修正、编辑形成新的想法)、验证期(练习),最终形成创造性产品。和达尔克罗兹体态律动教学模式:1.音响刺激与课题提示:教师通过表演和游戏活动刺激学生大脑,使学生进行聆听和律动的准备;2.初步反应与相互作用:学生对音乐做出简单的身体表现,教师强调音乐元素给予提示鼓励学生变化动作;3.改进反应与表现:教师帮助学生发现和积累更多体现音乐元素的动作词汇,学生能够较准确、流畅地运用身体表现音乐或音乐要素,做出的动作比之前更加具创造性、丰富性;4.综合反应与促进表现:通过视觉辅助加深学生对音乐的理解,更清楚地理解听觉和运动觉所体验到的音乐并用更复杂的身体运动来表现视觉符号。①综合这两种教学模式的特点并结合幼儿园韵律教学问题的解决方案,将韵律活动音乐创造力教学模式设计如下:

............................

第五章行动研究的结论与反思

第一节韵律活动音乐创造力教学模式

音乐教学模式是为达成某种教学目的而建构的,基于一定的音乐教学理论和教学实践,具有相对稳定而简明的教学结构框架,是一种可操作的程序性的教学范型①。在行动研究中教师基于先前设计的韵律活动音乐创造力教学模式进行教学活动的设计和组织,并在每一轮的教学实践的进行修正检验,最后完善成型。以下是对该教学模式的梳理,在原有五个阶段的结构框架上对每一个阶段内容进行扩充,使其更具操作性和程序性。

创造动机是进行音乐创造活动的必要条件。Amabile 和 Hennessey 等人认为内在动机是创造力的重要影响因素①。因此在教学模式中将引起动机放在第一阶段,主要目标是激发幼儿对律动创造的好奇心,进入到音乐学习的思维状态。由于学前儿童的自控能力较弱,教师在正式的教学活动开始之前应帮助幼儿在情绪、常规等方面做好准备,同时还需要为当次活动营造一定的氛围,让幼儿进入活动的状态。②第一阶段也称为“导入”,每一轮行动研究都对导入的形式和内容进行调整使其更加丰富,在第三轮活动中教师设计为教师带领幼儿律动进场,然后教师与幼儿一起自由律动,最后进行音乐游戏。但要注意的是丰富性不是唯一的要求,导入活动应为后面的韵律教学奠定良好的基础,三轮活动在第一阶段都选取了多首与教学内容相关的歌曲,起到重难点前置的作用。与原有的故事导入不同,教师营造一个自由欢快的音乐律动环境,让幼儿直接感受音乐激发其先天具有的音乐本能,并将其注意力集中在音乐上。

参考文献(略)