第 1 章 引言

1.1问题的提出

因果认知发展是学前儿童认知发展的一个重要方面,因果关系是事物间最基本的关联方式,普遍存在于客观世界。儿童早期因果认知发展的研究,对于探索儿童认知的发展具有重大意义。

同一事件总是能产生超自然或是自然的解释,例如,行星的产生能够被超自然解释为神圣的干预,或自然原因如气体运动。在童年早期和中期,孩子们两种解释都能产生;对社会因果关系、物理、心理、生物的理解,让他们产生了各式各样的自然解释。他们利用物理力和机械机制(如重力、齿轮)来解释为什么人类不能飞以及玩具的移动;他们利用生物本身(如细菌、器官功能)来解释为什么人类会生病以及我们的血液是如何移动的;他们利用心理状态与过程(如信念、愿望和记忆)解释为什么有人找错地方买玩具,或为什么一个无伤大雅的经历会让人伤心;他们利用社会世界的知识(如规章、团队成员)来回答为什么有些人不应该被包含在组织里或是为什么这些人有害。同样地,孩子们能产生超自然的解释。他们使用魔法来解释突然出现或是突然消失的物体,并且改变这些物体的形状、大小以及重量;他们还利用这种力量来解释那些违反了他们对位移和重力的期望的事件。那么他们如何决定使用哪种解释?

同一事件总是能产生超自然或是自然的解释,例如,行星的产生能够被超自然解释为神圣的干预,或自然原因如气体运动。在童年早期和中期,孩子们两种解释都能产生;对社会因果关系、物理、心理、生物的理解,让他们产生了各式各样的自然解释。他们利用物理力和机械机制(如重力、齿轮)来解释为什么人类不能飞以及玩具的移动;他们利用生物本身(如细菌、器官功能)来解释为什么人类会生病以及我们的血液是如何移动的;他们利用心理状态与过程(如信念、愿望和记忆)解释为什么有人找错地方买玩具,或为什么一个无伤大雅的经历会让人伤心;他们利用社会世界的知识(如规章、团队成员)来回答为什么有些人不应该被包含在组织里或是为什么这些人有害。同样地,孩子们能产生超自然的解释。他们使用魔法来解释突然出现或是突然消失的物体,并且改变这些物体的形状、大小以及重量;他们还利用这种力量来解释那些违反了他们对位移和重力的期望的事件。那么他们如何决定使用哪种解释?

对因果关系机制的理解能力是怎样形成的正是需要我们思考的问题,一些研究者(如 Bullock 等,1982;Shultz,1982)认为,学龄前儿童约 3 岁,他们对因果机制的理解已经是已有因果知识的一部分。其他研究也为某些机制知识的形成提供了一些证据,但儿童是否认识到事件之间的因果关系机制尚不清楚。本研究试图证实学前儿童具有一定的理解因果关系机制的能力,为研究儿童在完成因果推理任务时对涉及到的因果关系机制具备怎样的理解能力提供了一个相对直接的证据。

............................

1.2 因果推理研究回顾

因果推理是利用逻辑思维依据事件当前的状态和条件进行逻辑判断并得出它可能出现结果的逻辑推理,这种推理方法称为因果推理。在心理学上,因果推理是根据事件或行为的原因,通过内部信息处理活动(比如知觉、思维、推断等)来确认该原因造成某种结果的认知过程。

在二十世纪的早中期,我们对因果关系的理解还仅限于社会心理学家对引起个体行为的社会交互作用推理的归因理论和发展心理学家对毕马龙效应(Pygmalion Effect)的研究。二十年前,很多研究者对各种普通科学领域中的因果学习研究产生了兴趣。因果学习方面的早期研究是受到了条件学习理论的启发,而这种理论在动物学习中占统治地位。David Hume 的经验推理的研究旨在说明人类学习因果关系和动物条件学习是不同模式的,而并不是为了告诉我们认知能力为理解因果关系提供了基础。

............................

1.2 因果推理研究回顾

因果推理是利用逻辑思维依据事件当前的状态和条件进行逻辑判断并得出它可能出现结果的逻辑推理,这种推理方法称为因果推理。在心理学上,因果推理是根据事件或行为的原因,通过内部信息处理活动(比如知觉、思维、推断等)来确认该原因造成某种结果的认知过程。

在二十世纪的早中期,我们对因果关系的理解还仅限于社会心理学家对引起个体行为的社会交互作用推理的归因理论和发展心理学家对毕马龙效应(Pygmalion Effect)的研究。二十年前,很多研究者对各种普通科学领域中的因果学习研究产生了兴趣。因果学习方面的早期研究是受到了条件学习理论的启发,而这种理论在动物学习中占统治地位。David Hume 的经验推理的研究旨在说明人类学习因果关系和动物条件学习是不同模式的,而并不是为了告诉我们认知能力为理解因果关系提供了基础。

早期的联结模型主要是建立在认知加工的平均分配之上,不少人认为神经元表征关联模型的经典条件反射是人类学习使用因果关系的对象,近十年依然延续着这种观点(McClelland,&Thompson,2007;Stout,&Miller,2007)。尽管神经元表征关联模型早于现代连接理论,但很快地就和连接理论结合在一起。因果关系是一种简单的因果联结是心理学研究的普遍观点,取决于神经元,增强因果关系会导致相应的传入和传出神经元突触(突触是一个神经元的冲动传到另一个神经元或传到另一细胞间的相互接触的结构)的数量增加。唤醒关联效应的程度由学习的程度决定。

..........................

第 2 章 文献综述

2.1 因果关系的概念

世间的万事万物都不是孤立存在的,有着这样那样千丝万缕的关联,它们之间相互影响、相互制约、相互依存。人类对于世间万物内在因果关系的认知、理解和推理某种程度上来说是人类文化的智慧与发展的结晶,人类理性开始的表现之一便是对因果关系的探索,无论是从原因到结果,还是从结果找原因,都是人类试图了解客观世界的基本需求。人类对万物的寻求都和因果关系相关,无论在世界的哪个角落。那么,如何定义因果关系呢?

2.1 因果关系的概念

世间的万事万物都不是孤立存在的,有着这样那样千丝万缕的关联,它们之间相互影响、相互制约、相互依存。人类对于世间万物内在因果关系的认知、理解和推理某种程度上来说是人类文化的智慧与发展的结晶,人类理性开始的表现之一便是对因果关系的探索,无论是从原因到结果,还是从结果找原因,都是人类试图了解客观世界的基本需求。人类对万物的寻求都和因果关系相关,无论在世界的哪个角落。那么,如何定义因果关系呢?

因果关系是客观存在的。《牛津哲学辞典》对此的定义是:" Causation is therelation between two events that holds when, given that one occurs, it produces, orbrings forth, or determines, or necessitates the second. "(因果关系是当一方出现时会导致另一方某些变化发生的这样的两个事物间的相互联系)张志林在《因果观念与休谟问题》中将因果关系描述为“如果 E1 和 E2 是逻辑关系 R 中的两个逻辑函项,而 E1 是 E2 的原因,也可以说 E2 是 E1 的结果,或者 E1 引起了 R2 ,也就是 E2 由 E1 引起的,那么逻辑关系 R 可以表示为因果关系 Rc(E1, E2 ),E1和 E2 则是这个因果关系里的两个因果项”。李秀林等在《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》一书中说到:“客观事物间彼此制约、彼此联系的常见表现之一就是原因和结果,……触发和被触发的普遍联系一直在客观世界里随处存在。唯物辩证法把这种关系定义为因果关系,原因指的是触发另一事件的事件,而把被其它事件所触发的事件叫做结果。”

因果关系和其它事物之间联系的关键区别是:因果关系是事件之间的单向关系。在因果关系里,触发另一方的主动的一方被称为因,也就是原因,被触发的一方称为果,也就是结果,两方之间的关系称为因果关系。

2.2 因果推理的概念

很显然,因果推理是在事件之间存在着的因果关系的基础上进行的推理。但因果推理是一种认识论意义上的概念,和因果关系是不同的,它基于人们对客观事物之间因果联系的理解。正因为事物之间存在着因果联系,才让我们能够推理过去,能够预料未来。通过已经掌握的事物间的因果信息,我们可以根据结果查找原因,从事件的当前状态和结果分析造成它们的可能原因;也可以从原因推测结果,根据事物当前的状态推测可能出现的结局。非确定性的判断中的大多数涉及到因果推理。比如,有的人出于相信自己的饮食和运动计划会给自身的身体健康带来好处而严格执行,又或者,各种期货商们通过综合分析各种可能出现的区域经济和政治事件对期货的价格进行预判,就好象这样:我国对外贸易政策的调整会如何影响他们所持期货的价格?再或者,医生看病的时候是根据患者的症状推断出最可能的病因,然后采取相应的治疗手段以减轻患者已有的症状,这是通过因果动力关系实现的。

..........................

第 3 章 问题的提出和研究意义······································ 12

3.1 问题提出······························· 12

3.2 研究目的和意义······························ 13

第 4 章 实验一:3-6 岁幼儿对异常事件的解释研究·································· 15

4.1 实验目的························· 15

4.2 实验被试··························· 15

第 5 章 实验二:解释 3-6 岁幼儿对异常事件发生的判断研究························ 21

5.1 实验目的······················· 21

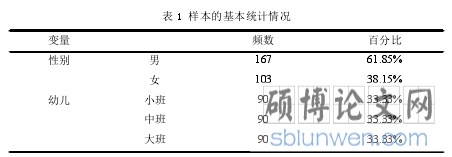

5.2 实验被试························ 21

第 7 章 总体讨论

7.1 学前儿童是否理解因果关系中存在的机制问题

在儿童对因果关系中机制的理解的研究方面,皮亚杰是代表人物,他要求孩子们观察实验中的事件过程,然后让他们用语言表达出他们头脑中对因果关系的理解,通过对收集到的孩子们的口头描述进行分析,皮亚杰得出了孩子们绝大多数是不理解因果关系“机制”知识的结论,也就是他们还不了解原因是怎样导致结果的。后来的研究者在皮亚杰研究的基础上进一步研究发现,学前儿童在理解因果关系机制方面是具有一定能力的。Bullock 等人(1982)的实验结果表明,对于 3、4 岁的学前儿童来说,在掌握一定的因果关系的基础之上,他们对因果事件中涉及到的机制问题是具有理解能力的。Gelman 等(1980)的实验证实不管因果事件是否熟悉,3、4 岁学前儿童中的大多数都具备了初步的因果推理能力和客观事物因果变化的基本认知。我们的研究验证了上述观点,根据前述表 9 和表 13 的统计情况,小班 3-4 岁和中班 4-5 岁儿童对于我们设置的他们不熟悉的异常事件结果,他们大多数能完成由果到因的推理并且给出更倾向于符合现实世界因果原理的解释。

此外,一种机制在统计上是一种助推器,它允许一个事件改变另一个事件。Kirkham 等人(2002)认为儿童会对事件关系或共变信息进行统计计算,他们会把自己经常看到的信息和事物关系当成一种机制,例如,孩子们明白必须要有电池电动玩具才会动起来,他们自然就会认为玩具可以动起来的原因机制是电池,因为只有放进电池玩具才会动起来。这与他们的生活经历有关,电动玩具需要用电池来启动是他们经常看到的,所以他们熟悉电池作为一种成因机制,从而很好地完成了实验中的因果推理任务。儿童有能力从高度相关的事件中了解因果机制,Smith 和 Heise(1992)证明。

.............................

第 8 章 结论

本研究设置了三个实验,来验证儿童在因果推理任务中对涉及到的因果关系机制的认识和理解的发展能力的实验假设。得出如下结论:

1.实验一, 从幼儿园小班到大班 3-6 岁的儿童,需要对三种不太可能事件结局和三种不可能事件结局发生的可能性进行判断,并试图解释这些事件发生的原因。结果,这些儿童大多数认为我们展示的异常事件结局是不可能发生的,3-5 岁儿童的解释接近于无倾向,5-6 儿童给出了具有明显自然倾向的解释。所以 3-5 岁儿童具备了一定的因果关系机制理解的能力,5-6 岁儿童的这种理解能力比 3-5 岁儿童有明显的进步

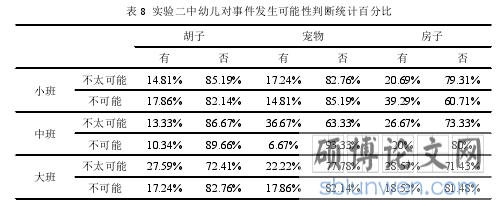

2.实验二,同样让 3-6 岁儿童对相同的三种不太可能事件结果和三种不可能事件结果的可能性进行判断同时需要他们给出解释,同时再增加了一次解释的机会,我们再次发现,大多数儿童认为他们所看到的异常事件结局是不可能发生的,而且所有儿童的解释均表现出了自然倾向,5-6 岁儿童的倾向尤为明显。证明 3-5 岁儿童具备了一定的因果关系机制理解的能力,5-6 岁儿童的这种理解能力比 3-5 岁儿童有明显的进步.

3.实验三,在实验二的基础上,将三种不太可能事件和三种不可能事件中的人物由普通人替换成神仙,要孩子们给出可能性判断和事件发生的可能原因。仍然是大多数儿童认为他们所看到的异常事件结局是不可能发生的,尽管由于神仙这种典型的超自然因素的加入使得儿童的解释和实验一、二相比表现出了更多的超自然性,但各年龄段均维持了高于 1(倾向于超自然)的水平,并不违背实验一、二的结论,证明了 3-6 岁儿童还是具有一定理解因果关系内容机制的能力的。

总之,这些数据表明了学前儿童在不同的年龄阶段形成了对一定的因果关系内容机制的认识和理解。

参考文献(略)

3.实验三,在实验二的基础上,将三种不太可能事件和三种不可能事件中的人物由普通人替换成神仙,要孩子们给出可能性判断和事件发生的可能原因。仍然是大多数儿童认为他们所看到的异常事件结局是不可能发生的,尽管由于神仙这种典型的超自然因素的加入使得儿童的解释和实验一、二相比表现出了更多的超自然性,但各年龄段均维持了高于 1(倾向于超自然)的水平,并不违背实验一、二的结论,证明了 3-6 岁儿童还是具有一定理解因果关系内容机制的能力的。

总之,这些数据表明了学前儿童在不同的年龄阶段形成了对一定的因果关系内容机制的认识和理解。

参考文献(略)