第一章 民间故事绘本用于幼儿品格教育的理性思考

一、相关概念界定

(一)品格

品格(character)一词最早来源于希腊语“Karacter”,原本是意思是烙印或者封印的意思。①当前学者对品格的定义众说纷纭,有站在心理学角度解读品格内涵的,有从教育学视角对其进行界定的,也有从伦理哲学的角度对品格进行诠释的。其中,以美国品格教育之父克里纳的观点最具有代表性,他认为,品格实际是由发挥作用的道德价值构成,是道德认识、道德情感与道德行为的统一。同时里克纳强调,品格的三大基木结构要素并非单独发挥作用的,而是“彼此之间有着方方面面的互动和影响”。

(二)品格教育

德洛什和威廉姆认为 , 品格教育是以学校为基础 , 以整个社区为实践途径 , 有计划地帮助青少年成为有道德的成年人。③詹姆斯 ,勒明认为 “品格教育是这样一种教育途径 , 教育重点是培养社会普遍认为有价值的美德和行为模式 。 ”④ 霍华德 ·基尔中鲍姆认为 , “教授传统的价值观和美德的教育 ” 就是品格教育 。⑤我国学者丁锦宏认为“品格教育是指通过教育者与受教育者进行相互、有目的性的教育活动,引导并促进受教育者获得相关核心价值,习得社会所需 的德性品质的过程。”⑥当前对品格教育的定义也存在一定的分歧,并没有统一的说法,

但对品格教育的价值取 向是基本一致的 , 即品格教育要立足个体 , 着眼于对受教育者进行核心价值的传授 , 放眼社会 , 使受教育者 获得社会所需的德性品质。

本研究主要以教育学的角度出现探讨幼儿品格的养成。因此 , 本文将品格教育理解为以学校为基础,教育者应该设计哪些活动,采取什么样的方式(故事法、榜样示范、行为实践、课堂学习与渗透的方法,采用多样的教学策略)旨在将核心价值观与美德传授给学生,发展学生良好的道德意识、道德情感和道德行为,把学生培养为具有良好品格和素质的人。在进行品格教育的过程中,在注重品格教育实施途径的多样化,重视与家庭与社区的合作。

第三章 幼儿“勇敢”品格教育第一轮行动研究 ........................ 36本研究主要以教育学的角度出现探讨幼儿品格的养成。因此 , 本文将品格教育理解为以学校为基础,教育者应该设计哪些活动,采取什么样的方式(故事法、榜样示范、行为实践、课堂学习与渗透的方法,采用多样的教学策略)旨在将核心价值观与美德传授给学生,发展学生良好的道德意识、道德情感和道德行为,把学生培养为具有良好品格和素质的人。在进行品格教育的过程中,在注重品格教育实施途径的多样化,重视与家庭与社区的合作。

......................

二、以民间故事绘本对幼儿进行品格教育的理论依据

(一)价值澄清理论

价值澄清理论产生于 20 世纪 60 年代,为美国学者路易斯·拉思斯为主要代表。价值澄清理论是指通过价值澄清,帮助儿童避免价值错乱,以此来提高儿童的社会适应能力以及处理各种道德问题的能力。

以民间故事绘本为载体对大班幼儿进行品格教育,是在弘扬社会主义核心价值观的背景下,选择经典的民间故事绘本发展幼儿的勇敢、坚持、助人等优良品格。民间故事绘本是对幼儿进行品格教育的优秀素材,绘本中蕴含的道理及价值取向是幼儿发展十分需要的。在研究的过程中发现,现在诸多幼儿园并没有重视民间故事绘本的教育价值,也没有对幼儿的品格教育提到一个应有的重视程度,因此,笔者在研究的过程中选择中国经典的民间故事绘本对处于幼小衔接阶段的大班幼儿进行品格教育。在以民间故事绘本实施品格教育的过程中,幼儿可以从笔者所提供民间故事中得到榜样的力量,从而影响自己的行动以及树立正确的价值观,在此过程中幼儿的品格得到了澄清和发展。

(二)道德认知发展理论

皮亚杰将儿童的认知发展看出一个连续发展的过程,认为儿童的认知发展阶段不是阶梯性的,而是具有一定的交叉重叠。另外,皮亚杰认为认知发展阶段的年龄与儿童的先天条件、教育承担、自身动机等有关,但是这几个阶段的顺序是不会发生变化的。

皮亚杰把儿童的认知发展认为四个阶段。第一个阶段是自我中心阶段(2—5 岁),这个阶段的幼儿不具有规范意识,缺乏自觉性,在同伴关系、亲子关系中均变现出自我的倾向。这个时期也成为“无律期”。第二个阶段是权威阶段(5、6—8 岁),这个阶段的孩子在道德表现上属于他律阶段。这个时期的儿童表现出对外界权威的绝对尊重与服从,认为外界制定的规则是必须遵守并且不可更改的。第三个阶段是可逆阶段(8—10 岁),这个阶段的孩子不再把规则当作是不可改变的,他们的思维开始具有守恒性与可逆性,逐渐由他律阶段过渡到自律阶段。第四个阶段是公正阶段(11—12 岁),处于这个阶段的儿童开始有了公正的道德观念,可以根据基本准则来判断善恶是非,并能做出相应的道德判断。

............................

第二章 对幼儿进行“勇敢”品格教育的前期准备

一、研究背景资料

(一)研究的场所和资源

本次研究的地点是贵阳市开阳县某公立幼儿园,该幼儿园是开阳县第一所公立幼儿园,为县级示范园。全园共 8 个班级,在园幼儿 355 人,教职工 47 人。该园目前正处于转型与改革的时期,以“文明礼仪”作为本园的办园特色,重视中国传统文化的传承与发扬,积极探索适合本园的园本课程。本次研究以民间故事绘本为载体对幼儿进行勇敢品格教育,契合幼儿园的发展方向,整个研究可作为该园园本课程的实践探索资料。所以当笔者在实习过程中表明自身来意时也得到了园长和老师们的大力支持。同时,该园也非常注重开发家庭和社区中的各种教育资源,使幼儿园、家庭、社区紧密联系,形成教育合力,从而最终实现幼儿园与家庭,社区携手并进,共同促进幼儿身心健康和谐发展。正是由于幼儿园这种开放且包容的态度,笔者可以在所选的研究对象班级顺利进行本次研究,同时也得到了家长们的支持。

二、以民间故事绘本对幼儿进行品格教育的理论依据

(一)价值澄清理论

价值澄清理论产生于 20 世纪 60 年代,为美国学者路易斯·拉思斯为主要代表。价值澄清理论是指通过价值澄清,帮助儿童避免价值错乱,以此来提高儿童的社会适应能力以及处理各种道德问题的能力。

以民间故事绘本为载体对大班幼儿进行品格教育,是在弘扬社会主义核心价值观的背景下,选择经典的民间故事绘本发展幼儿的勇敢、坚持、助人等优良品格。民间故事绘本是对幼儿进行品格教育的优秀素材,绘本中蕴含的道理及价值取向是幼儿发展十分需要的。在研究的过程中发现,现在诸多幼儿园并没有重视民间故事绘本的教育价值,也没有对幼儿的品格教育提到一个应有的重视程度,因此,笔者在研究的过程中选择中国经典的民间故事绘本对处于幼小衔接阶段的大班幼儿进行品格教育。在以民间故事绘本实施品格教育的过程中,幼儿可以从笔者所提供民间故事中得到榜样的力量,从而影响自己的行动以及树立正确的价值观,在此过程中幼儿的品格得到了澄清和发展。

(二)道德认知发展理论

皮亚杰将儿童的认知发展看出一个连续发展的过程,认为儿童的认知发展阶段不是阶梯性的,而是具有一定的交叉重叠。另外,皮亚杰认为认知发展阶段的年龄与儿童的先天条件、教育承担、自身动机等有关,但是这几个阶段的顺序是不会发生变化的。

皮亚杰把儿童的认知发展认为四个阶段。第一个阶段是自我中心阶段(2—5 岁),这个阶段的幼儿不具有规范意识,缺乏自觉性,在同伴关系、亲子关系中均变现出自我的倾向。这个时期也成为“无律期”。第二个阶段是权威阶段(5、6—8 岁),这个阶段的孩子在道德表现上属于他律阶段。这个时期的儿童表现出对外界权威的绝对尊重与服从,认为外界制定的规则是必须遵守并且不可更改的。第三个阶段是可逆阶段(8—10 岁),这个阶段的孩子不再把规则当作是不可改变的,他们的思维开始具有守恒性与可逆性,逐渐由他律阶段过渡到自律阶段。第四个阶段是公正阶段(11—12 岁),处于这个阶段的儿童开始有了公正的道德观念,可以根据基本准则来判断善恶是非,并能做出相应的道德判断。

............................

第二章 对幼儿进行“勇敢”品格教育的前期准备

一、研究背景资料

(一)研究的场所和资源

本次研究的地点是贵阳市开阳县某公立幼儿园,该幼儿园是开阳县第一所公立幼儿园,为县级示范园。全园共 8 个班级,在园幼儿 355 人,教职工 47 人。该园目前正处于转型与改革的时期,以“文明礼仪”作为本园的办园特色,重视中国传统文化的传承与发扬,积极探索适合本园的园本课程。本次研究以民间故事绘本为载体对幼儿进行勇敢品格教育,契合幼儿园的发展方向,整个研究可作为该园园本课程的实践探索资料。所以当笔者在实习过程中表明自身来意时也得到了园长和老师们的大力支持。同时,该园也非常注重开发家庭和社区中的各种教育资源,使幼儿园、家庭、社区紧密联系,形成教育合力,从而最终实现幼儿园与家庭,社区携手并进,共同促进幼儿身心健康和谐发展。正是由于幼儿园这种开放且包容的态度,笔者可以在所选的研究对象班级顺利进行本次研究,同时也得到了家长们的支持。

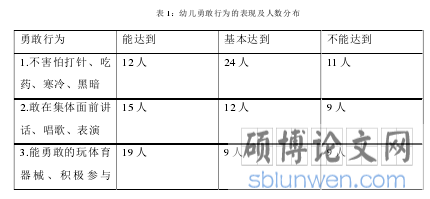

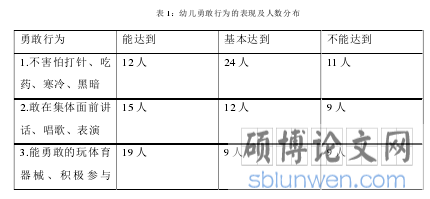

(二)研究对象

本此研究所选的研究对象是该幼儿园大一班的 37 名幼儿(男孩儿 21 人,女孩儿 16 人),在研究开展之前,通过与本班老师和幼儿的访谈了解到,该班级从来没有进行过有关民间故事绘本的教学活动以及品格教育的相关经验。

为什么要选择大班幼儿作为研究对象?第一,是因为本次研究也是初次进行尝试,幼儿园没有相关经验的支持,与幼儿园老师们进行讨论后决定,大班幼儿属于幼小衔接时期,勇敢品格更是他们所迫切需要,这有利于幼儿进入小学后更好的应对学习与困难。再者,大班幼儿可以为中班小班幼儿提供榜样示范的作用,有利于今后对中小班幼儿进行品格教育。第二,相关研究表明,民间故事能有效促进 5—6 岁幼儿品德发展,德育效果显著。②并且,对于大班幼儿来说,对民间故事这类典型的道德故事的故事内隐信息和主旨的理解均优于中小班幼儿。③因此,选择大班幼儿有利于本次研究的顺利开展,并能确保研究的有效性。

.............................

二、分析现状

民间故事蕴含丰富的道德隐喻,其所具有的幻想性、游戏性、人民性和幽默性等几大特点与幼儿的心理特点有一种天然的结构契合,符合幼儿的审美情趣,,深受幼儿喜爱。④因此,将民间故事应用于幼儿园的品格教育,是创新幼儿园道德教育形式,深化幼儿园道德教育内容,提升幼儿园道德教育效果的有优良途径。本研究在正式进行研究前,主要通过访谈及观察调查了贵阳市开阳县某公立幼儿园运用民间故事绘本对幼儿进行品格教育的相关情况,以深入了解该幼儿园教师对民间故事和幼儿品格教育认识程度及借助民间故事这一文体在幼儿园开展道德教育的现状,分析其中出现的问题,并以此为依托表明了本次研究的价值意义所在。

(一)幼儿园教师对民间故事有一定认识,但是认识的广度和深度还有待提髙

本此研究所选的研究对象是该幼儿园大一班的 37 名幼儿(男孩儿 21 人,女孩儿 16 人),在研究开展之前,通过与本班老师和幼儿的访谈了解到,该班级从来没有进行过有关民间故事绘本的教学活动以及品格教育的相关经验。

为什么要选择大班幼儿作为研究对象?第一,是因为本次研究也是初次进行尝试,幼儿园没有相关经验的支持,与幼儿园老师们进行讨论后决定,大班幼儿属于幼小衔接时期,勇敢品格更是他们所迫切需要,这有利于幼儿进入小学后更好的应对学习与困难。再者,大班幼儿可以为中班小班幼儿提供榜样示范的作用,有利于今后对中小班幼儿进行品格教育。第二,相关研究表明,民间故事能有效促进 5—6 岁幼儿品德发展,德育效果显著。②并且,对于大班幼儿来说,对民间故事这类典型的道德故事的故事内隐信息和主旨的理解均优于中小班幼儿。③因此,选择大班幼儿有利于本次研究的顺利开展,并能确保研究的有效性。

.............................

二、分析现状

民间故事蕴含丰富的道德隐喻,其所具有的幻想性、游戏性、人民性和幽默性等几大特点与幼儿的心理特点有一种天然的结构契合,符合幼儿的审美情趣,,深受幼儿喜爱。④因此,将民间故事应用于幼儿园的品格教育,是创新幼儿园道德教育形式,深化幼儿园道德教育内容,提升幼儿园道德教育效果的有优良途径。本研究在正式进行研究前,主要通过访谈及观察调查了贵阳市开阳县某公立幼儿园运用民间故事绘本对幼儿进行品格教育的相关情况,以深入了解该幼儿园教师对民间故事和幼儿品格教育认识程度及借助民间故事这一文体在幼儿园开展道德教育的现状,分析其中出现的问题,并以此为依托表明了本次研究的价值意义所在。

(一)幼儿园教师对民间故事有一定认识,但是认识的广度和深度还有待提髙

通过对幼儿园 47 教师进行访谈,有 36 名教师表示“从没有在班上使用过民间故事绘本”,8 名教师表示“偶尔在班上给幼儿讲过民间故事,但是没有使用过民间故事绘本”,有 3 名教师表示“多次在班上进行过民间故事教学活动,使用的是民间故事的图书,没有使用过专门编写的民间故事绘本。”大部分教师都表示自己的民间故事认识储备上并不多,有的教师都是熟悉几个特别经典的民间故事,一两个能够大致说出来,但很多其他的民间故事却并不了解,范围比较狭隘。对于“为什么不使用民间故事绘本对幼儿进行教学”的问题,大部分教师均表示“班上没有投放民间故事绘本”、“民间故事太难讲了”。

教师 Y:我知道一些民间故事,应该都是大家耳熟能详的,比如《嫦娥奔月》、《田螺姑娘》、《女娲造人》、《大闹天宫》这些。我虽然知道这些故事,但是几乎没有在班上讲过,太难讲了,好多情节讲不清楚,怕孩子也理解不了。

..............................

..............................

教师 D:我很少去关注民间故事,自己也只知道几个自己小时候听过的,长大后也很少听这些故事,工作后也没有在这方面进行思考,对于民间故事的储备还是很欠缺的。

教师 C:我在我们班讲过《女娲造人》,是我孩子用的故事书,不是绘本,讲起来的确不是很容易,在语言上老师要处理一下,不然按照书上讲孩子有时候不能理解。民间故事绘本我还没有接触过,应该结合图画,孩子更能理解故事内容。

..............................

..............................一、“勇敢”品格教育活动的第一轮行动研究方案 ........................... 36

二、活动实施过程 ........................ 40

第四章 “勇敢”品格教育活动的第二轮行动研究 ................................... 59

一、“勇敢”品格教育活动的第二轮行动研究方案 ................................. 59

二、活动实施过程 ...................................... 63

第五章 “勇敢”品格教育活动的第三轮行动研究 .................................. 81

一、“勇敢”品格教育活动的第三轮行动研究方案 ................................... 81

二、活动实施过程 ................................. 82

第五章 “勇敢”品格教育活动的第三轮行动研究

一、“勇敢”品格教育活动的第三轮行动研究方案

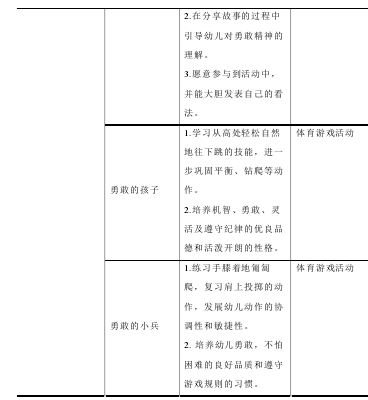

经过前两轮行动研究的开展,幼儿对勇敢品格从道德认知、道德情感以及道德行为上得以发展。品格的形成是知、情、行的统一,而培养拥有知、情、性和谐且全面发展的品格的人是品格教育的目标所在。根据对幼儿的观察与家长们的反馈表明,幼儿在深入掌握勇敢品格内涵的前提下能在幼儿园和日常生活中较好的践行正确的勇敢行为。前两轮的行动研究取得了一定的成效。据此,研究者与班级老师研讨后,决定开始第三轮的行动研究。本轮研究的活动设计是在幼儿已掌握勇敢品格内涵、并能较好的践行的勇敢行为以及正确的勇敢的前提下进行的,旨在通过最后一轮的活动设计培养幼儿的勇敢行为,对幼儿的发展提出了更高的要求,希望幼儿能通过主动的自我构建以及内心的感悟与洗礼逐渐将“勇敢品格”向“勇敢精神”发展与升华。具体的行动研究内容如下:

一、“勇敢”品格教育活动的第三轮行动研究方案

经过前两轮行动研究的开展,幼儿对勇敢品格从道德认知、道德情感以及道德行为上得以发展。品格的形成是知、情、行的统一,而培养拥有知、情、性和谐且全面发展的品格的人是品格教育的目标所在。根据对幼儿的观察与家长们的反馈表明,幼儿在深入掌握勇敢品格内涵的前提下能在幼儿园和日常生活中较好的践行正确的勇敢行为。前两轮的行动研究取得了一定的成效。据此,研究者与班级老师研讨后,决定开始第三轮的行动研究。本轮研究的活动设计是在幼儿已掌握勇敢品格内涵、并能较好的践行的勇敢行为以及正确的勇敢的前提下进行的,旨在通过最后一轮的活动设计培养幼儿的勇敢行为,对幼儿的发展提出了更高的要求,希望幼儿能通过主动的自我构建以及内心的感悟与洗礼逐渐将“勇敢品格”向“勇敢精神”发展与升华。具体的行动研究内容如下:

..........................

第六章 结论与反思

一、结论

(一)幼儿“勇敢”品格教育活动实施的基本过程模式

研究者与幼儿园此前都没有过关于幼儿品格教育活动的相关实践经验,只能通过大量查阅资料,借鉴关于品格教育的相关研究成果,总结品格教育的经验与方法,并结合幼儿园的实际发展需求与情况,将一套品格教育实践方法运用到本研究中,以探索出幼儿品格教育的基本过程模式。所谓品格教育就,就是通过教育者与受教育者相互的、具有教育性的活动,以学校为基础,并与家庭、社区进行有效的合作,引导和促进受教育者获得核心价值,发展学生良好的良好的道德认知、道德情感和道德行为,形成社会需要的德性品质的道德教育模式与过程。15品格教育强调道德认知、道德情感、道德行为的统一,主张将故事、榜样、道德渗透和道德实践有机结合起来,注重通过多种方式、多种途径去指导幼儿感受、体验、践履道德价值,最终形成良好的品格。16也就是说,对于幼儿品格的培养,要先让幼儿对所要培养的核心价值有具体的认识和理解,通过相关的活动设计使幼儿达到情感上的共鸣,道德情感得到提升,再为幼儿提供亲身实践感受的机会,在实际行动中再次加深对核心价值内涵的掌握,道德情感得到升华,最终在实践中形成良好的品格。基于此,研究者将品格教育的基本培养思路运用到具体的实践当中,形成幼儿“勇敢”品格教育的基本过程模式:感知勇敢——体验勇敢——践行勇敢,旨在进一步提升幼儿对“勇敢”的认识与感悟,挖掘幼儿更高层次的道德发展水平。

1.感知勇敢:幼儿初步感受勇敢的内涵与意义

“知”的培养是基础 ,“行”的实现是关键和标志 ,“情”起中介和“催化剂”的作用。17因此,在对幼儿进行品格培养时,首先要先让幼儿引导幼儿初步感知勇敢的内涵与意义,为“行”做准备。因此,将以关于勇敢品格主题的民间故事绘本为切入点,通过故事让幼儿了解什么是勇敢行为,故事中人物的勇敢行为具体表现是什么,在老师的引导之下,结合幼儿是实际生活经验,使幼儿明白在生活中勇敢的具体表现是什么、怎么样才算是勇敢,对勇敢的定义有一定的理解与掌握。

参考文献(略)