1 绪论

1.1 文献综述

苏霍姆林斯基在其《睿智的父母之爱》一书中曾告诫我们,一个年轻人步入婚姻家庭之后,首先一定要做的就是时刻先去关爱丈夫或者妻子,再去关爱自己的孩子。在生活中,父母和教师以身作则帮助孩子健康成长,使其不轻率对待生活,能够成熟、谨慎[1]。这告诉我们,幼儿的健康成长,需要教师和家长智慧的教育和引领,而幼儿的家庭在其社会化过程中更是扮演着最直接的不可替代的作用。同时,作为一个家庭中最重要人际关系的父母婚姻关系,其质量如何不仅影响这个家庭的和睦,更是关系到这个家庭中的幼儿社会性的发展。国内外很多研究成果都告诉我们,父母婚姻质量的好坏,与这个家庭中幼儿的一些外在行为和内部心理问 题之间都有着不可脱离的关 系。父母婚姻关系和谐、家庭环境良好的幼儿,几乎不会或者很少出现行为或者心理问题;而处于父母婚姻质量不好、家庭关系冷漠甚至恶劣的环境中的儿童,其在学校出现同伴交往或者心理问题也较多等等[2]。

家庭作为一个亲属团体,成员之间有着特殊、紧密的联系,随之而来,家庭也必然要承担起教育的职能。作为幼儿第一任老师的父母,二者之间关系的好坏对幼儿各方面能力的发展有着重要且长远的影响[3]。因此,本研究拟探明父母婚姻质量与幼儿同伴交往能力的关系,在此基础上,为幼儿社会性的良好发展提出有针对性的教育建议。

1.1.1 理论背景

在西方国家的家庭理念中,夫妻关系居于其他一切关系之上,亲子关系居于其后,然后才是跟夫妻双 方父母家庭的关系。而在传 统的中国式家庭理念中,亲子关系则优先于其他 任何关系,其次可能是跟夫 妻双方两边父母的关系,到最后才是夫妻二人的关系[4]。有研究结果表明,一个家庭中,在孩子出生三个月后,夫妻双方的婚姻满意感就开始下降[5]。夫妻双方的婚姻满意度是婚姻质量概念中一个的很重要的组成因素[6],满意度直接影响到夫妻之间的婚姻关系,进而影响到幼儿成长的家庭环境的营造。在幼儿的成长过程中,与父母的交往是最初的交往,不仅促进其心理、认知等各方面的发展,满足其基本交往的需要,也是帮助幼儿有效与同伴、与他人交往的基石和管道。而同伴之间的交往以及相互作用也促进幼 儿认知、心理的发展,补充 并满足了幼儿爱和归属、安全、互相接纳和学习等需要。不同理论的出现提供的方向,在理论指导和基础上帮助我们研究婚姻质量和同伴交往二者之间的相关。

...........................

1.2 问题提出与研究意义

1.2.1 问题提出

通过查阅以前的文献资料,笔者发现,有关父母婚姻质量和幼儿同伴交往各自的相关研究都不在少数,但是对于二者之间是否存在相关关系的研究却极少也不够细化。笔者本身对家庭教育以及幼儿的情绪情感培养有着很浓厚的兴趣,而父母之间的关系直接关系到一个家庭的幸福和谐程度,从而影响到幼儿的情绪情感,进而会延伸到幼儿与他人的相处与交往。因此,在借鉴以往研究经验的基础上,笔者想知道父母的婚姻质量对幼儿的同伴交往能力到底会带来怎样的影响呢?本研究将探讨父母婚姻质量与幼儿同伴交往能力的相关,父母婚姻质量从婚姻满意度、夫妻交流、解决冲突的方式、经济安排、业余活动、子女和婚姻、与亲友的关系 这七个维度入手,幼儿同伴 交往能力从社交主动性、语言和非语言交往能力、社交障碍、亲社会行为这四个维度入手,深入探讨二者的相关。

1.2.2 研究意义

1.理论意义

第一,本研究对有关父母婚姻质量的研究成果和家庭教养幼儿的理论体系可以起到补充的作用;第二,本文通过联系幼儿的同伴交往能力能够丰富有关婚姻质量的研究;第三,其 他有关父母婚姻质量或者幼 儿同伴交往能力的研究,可以从本研究中找到参考。

2.现实意义 第一,本研究通过探讨父母婚姻质量与幼儿成长中同伴交往能力的重要关系,督促家长提高婚姻质量,为幼儿的良好家庭教育提供了重要支持建议;第二,通过本研究,可以引起社会和家长对父母关系的关注,有利于父母双方、父母与幼儿之间的良好互动关系,不断更新育儿观念,促进幼儿全面发展;第三,通过对父母婚姻质量与幼儿同伴交往能力的相关性研究,促进父母能够为构建和谐家庭负起责任,为幼儿的良好发展和健康成长创造环境。

............................

2 实证研究一 幼儿同伴交往能力的研究

2.1 研究目的与研究假设

2.1.1 研究目的

目的 1 考察幼儿同伴交往能力总体发展水平;

目的 2 考察幼儿同伴交往能力在年龄和性别上的差异。

2.1.2 研究假设

假设 1 随着幼儿年龄的增长,其同伴交往能力不断增强;

假设 2 相同年龄的女幼儿的同伴交往能力高于男幼儿。

..............................

2.2 研究方法

文献法是任何一个研究必须首先要采用的方法,它是最基础、用途最广泛的方法,本文也一样,首先就采用了文献法。通过搜集和阅读大量相关文献,对以往有关父母婚姻质量、幼儿同伴交往能力、以及与二者之间相关的研究进行分析和总结,归纳出该领域在以往研究中的主要研究方法和方向,通过总结以往研究的方向、方法和内容,这些都对本研究起到了指导作用。同时,在本研究结果之后的建议部分,也是同样运用了文献法,以前人已有研究成果作为提出相关教育建议的理论依据,使得提出的教育建议也是科学合理的。

此外,本研究还运用了测量法,以宁波市区三所幼儿园的幼儿及其母亲作为被试,通过问卷的发放和收集来获取数据,以探究父母婚姻质量在七个维度之间的差异;幼儿同伴交往能力发展水平、同伴交往能力在性别和年龄上的差异以及父母婚姻质量七个维度与幼儿同伴交往能力的四个维度之间的相关,并对以上数据分析出的研究结果进行分析解释。与此同时,如果幼儿同伴交往能力的研究出现与一般假设不相符的结果,本研究会针对此做回归分析,来进一步证实本研究的假设。

文献法是任何一个研究必须首先要采用的方法,它是最基础、用途最广泛的方法,本文也一样,首先就采用了文献法。通过搜集和阅读大量相关文献,对以往有关父母婚姻质量、幼儿同伴交往能力、以及与二者之间相关的研究进行分析和总结,归纳出该领域在以往研究中的主要研究方法和方向,通过总结以往研究的方向、方法和内容,这些都对本研究起到了指导作用。同时,在本研究结果之后的建议部分,也是同样运用了文献法,以前人已有研究成果作为提出相关教育建议的理论依据,使得提出的教育建议也是科学合理的。

此外,本研究还运用了测量法,以宁波市区三所幼儿园的幼儿及其母亲作为被试,通过问卷的发放和收集来获取数据,以探究父母婚姻质量在七个维度之间的差异;幼儿同伴交往能力发展水平、同伴交往能力在性别和年龄上的差异以及父母婚姻质量七个维度与幼儿同伴交往能力的四个维度之间的相关,并对以上数据分析出的研究结果进行分析解释。与此同时,如果幼儿同伴交往能力的研究出现与一般假设不相符的结果,本研究会针对此做回归分析,来进一步证实本研究的假设。

.............................

2.2.1 被试

采用抽样调查法,以班为单位,从宁波市区三所幼儿园中随机抽取大中小班三个年龄阶段的儿童共 509 名(男生 266 人,女生 243 人),包含 3-4 岁的小班组、4-5 岁的中班组、5-6 岁的大班组。其中,小班有 154 人(男生 71人,女生 83 人),中班有 181 人(男生 92 人,女生 89 人),大班有 174 人(男生 89 人,女生 85 人),三个年龄阶段的平均年龄分别为 3.46 岁,4.77岁,5.68 岁。这些儿童及其母亲构成本研究的被试。

3 实证研究二 父母婚姻质量的研究 ................................. 142.2.1 被试

采用抽样调查法,以班为单位,从宁波市区三所幼儿园中随机抽取大中小班三个年龄阶段的儿童共 509 名(男生 266 人,女生 243 人),包含 3-4 岁的小班组、4-5 岁的中班组、5-6 岁的大班组。其中,小班有 154 人(男生 71人,女生 83 人),中班有 181 人(男生 92 人,女生 89 人),大班有 174 人(男生 89 人,女生 85 人),三个年龄阶段的平均年龄分别为 3.46 岁,4.77岁,5.68 岁。这些儿童及其母亲构成本研究的被试。

母亲样本中年龄在 35 岁以上的有 49 人,占 9.6%;30-5 之间的有 387 人,占 76.1%;30 岁以下的有 73 人,占 14.2%。以母亲的受教育水平分类来看,被试母亲中,学历在大学本科及以上水平的有 113 人,占 22.3%,学历为大专水平的有 147 人,占 28.9%,学历为高中或中专水平的 199 人,占 39.1%,学历为初中水平的有 50 人,占 9.6%;以家庭月收入分类来看,家庭月收入在 6000 元以下的有 53 人,占 13.2%,家庭月收入在 6000-9000 元的有 187 人,占 45.1%;9000-12000 元有 93 人,占 22.7%;在 12000 元以上的有 77 人,占 19.0%。

.............................

3.1 研究目的与研究假设 ............................. 14

3.1.1 研究目的 ................................... 14

3.1.2 研究假设 .......................... 14

4 实证研究三 父母婚姻质量与幼儿同伴交往能力的相关分析 ............................. 25

4.1 研究目的与研究假设 ......................... 25

4.1.1 研究目的 ........................ 25

4.1.2 研究假设 .......................... 25

5 研究结论与建议 ................................... 30

5.1 研究结论 ............................. 30

5.2 建议 ......................... 30

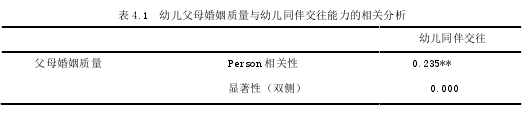

4 实证研究三 父母婚姻质量与幼儿同伴交往能力的相关分析

4.1 研究目的与研究假设

4.1.1 研究目的

探究父母婚姻质量与幼儿同伴交往能力的相关性。

4.1.2 研究假设

父母婚姻质量与幼儿的同伴交往能力关系密切,父母婚姻质量越高,幼儿的同伴交往能力越强。

.........................

5 研究结论与建议

5.1 研究结论

本此研究主要得出以下结论:

(1)本研究中幼儿同伴交往能力的语言和非语言交往能力得分最高,剩下的由高到低依次为亲社会行为、社交主动性和社交障碍。

(2)性别对幼儿的语言和非语言交往能力以及亲社会行为的影响有显著性差异。总体上女幼儿的交往能力由于男幼儿。

(3) 年龄对幼儿的语言和非语言交往能力、社会主动性和亲社会行为的影响有显著性差异,年龄和性别均对幼儿的亲社会行为产生显著性差异影响。

(4)父母婚姻质量的解决冲突的能力、夫妻交流、经济安排、业余活动、与亲友的关系五个维度在母亲学历上存在显著性的差异。

(5)父母婚姻质量的七个维度均在家庭月收入上存在显著性的差异,且幼儿性别只对业余活动和子女与婚姻两个维度差异显著;

(6) 除社交障碍外,父母婚姻质量与幼儿同伴交往能力的其他三个维度均呈显著性正相关。

(7)父母婚姻质量越好,幼儿同伴交往能力越强。

参考文献(略)