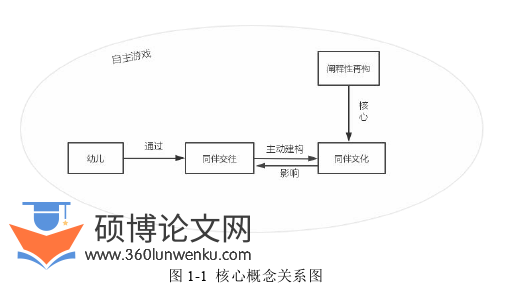

本文是一篇学前教育论文,本研究以阐释性再构理论为研究视角,利用“非典型成人策略”融入大班幼儿的一日生活,对大班幼儿自主游戏中的同伴文化进行了民族志研究。同伴文化是阐释性再构理论的核心,而同伴文化就蕴含在幼儿同伴交往过程中。

第一章阐释性再构与自主游戏中大班幼儿的同伴文化概述

一、核心概念界定

(一)阐释性再构

“阐释性再构”由新童年社会学代表人物之一威廉•科萨罗提出,其英文原为“Interpretative Reproduction”,按其直译亦可表述为“解释性再生产”,本研究采取相关研究中更为普遍的译法“阐释性再构”作为核心概念之一。

学前教育论文参考

“阐释性再构”按其表面来看分为两部分。“阐释”含有说明和解释之意,建立在接受和理解的基础之上,强调创造性方面的特征;“再构”则意味着再生产,指向能动的力量贡献。因此,“阐释性再构”的理论内涵即指儿童(本研究具体指向3-6岁学龄前幼儿)创造性地习得成人世界资讯的过程,看重儿童在文化生产与再生产中的参与性与重要地位。它具体又包括三部分:一为幼儿对于来自成人世界的信息进行创造性地利用,二为幼儿参与或创设一系列的同伴活动,三为幼儿反过来助力成人文化拓展和再生产。由此可知,完成“阐释性再构”的行为主体是幼儿,其进行“阐释性再构”的作用对象是成人世界中的文化(包括常规、资讯、知识等),过程中既包括成人对幼儿直接指导的影响,也包括由成人为幼儿提供的物质载体和文化载体的间接影响,阐释性再构的结果则是幼儿建构并创造了属于自己的同伴文化,并与成人世界相互作用。

(二)同伴文化

科萨罗在其研究中所界定的“同伴”指向日常生活中一起相处、玩耍的一群孩子。他关注同伴间在面对面交流的基础上所产生并且可以共享的地方性文化,称之为同伴文化(Local peer cultures)。同伴文化指的是儿童在同伴交往过程中,自主创造并共同遵守的一套关于日常生活常规、价值和兴趣倾向的稳定模式。[97]同伴文化在阐释性再构理论中居于核心地位,其显著的特征是具有公共性,集体性和行为表述性,因而同伴文化脱胎于幼儿同伴间的交往过程,并能通过外显可见的行为进行展露。“同伴文化”的形成过程是基于成人世界的,但不是对成人文化被动的适应与内化,而是在儿童尽力理解成人世界、但是某种程度上又对其有所抵制的基础上发展而来的,是具有解释性的生产与再生产的集体过程,具体可表现为儿童同伴间的分享与控制、矛盾与冲突等主题现象。

.........................

一)大班幼儿同伴选择的特点

大班幼儿一般处于5-6岁的年龄范围,《3-6岁儿童学习与发展指南》中描述了此年龄段幼儿在人际交往方面的一般发展目标:有自己的好朋友,也喜欢结交新朋友,能想办法吸引同伴与自己一起游戏等。[103]大班幼儿已在幼儿园中度过了两年以上的集体生活,其间身心皆伴随着年龄增长不断发展,园所内生活与游戏经验的不断丰富使大班幼儿逐步形成并加深着对班级的熟悉感与归属感,愿意为集体做事,与同伴、教师能够建立起对外维护、对内亲近的互动关系。大班幼儿因此在社会性方面较小、中班时期有了明显的进步与提升,他们更加享受在集体中生活、参与集体活动的乐趣,喜欢和同伴一起进行游戏,在自主游戏中进行同伴交往时能够表现出一系列对于同伴选择的偏好特点。

首先,大班幼儿在选择同伴时主观性更突出且更具稳定性。由于大班幼儿对班级成员已非常熟悉,对于班内幼儿的性格特点及所长形成了自己的基本感知和判断,在一定程度上能有从自身出发对同伴做出的主观评价,对于游戏同伴的选择具有趋“好”避“坏”的倾向性,且大班幼儿在选择同伴时主动性增强,因而会对心仪的游戏同伴发出积极的交往信号,对于收到的不太满意的交往请求能够进行拒绝或推脱。大班幼儿同伴交往的次数和时间都相对增多,在长期的自主游戏同伴交往实践中,能够逐渐发现与自己“玩得来”的同伴,在班内形成共同游戏的小群体,择伴的稳定性增加,能有自己认为的好朋友,加深对“友谊”含义及意义的理解,可以较清晰地向他人表达自己的好朋友是谁并能表述选择原因,因而较中小班幼儿的好朋友提名更具稳定性。

其次,大班幼儿在同伴选择方面表现出较显著的性别偏好,且两性在交往能力上存在差异。相关研究表明[104],大班幼儿更倾向于选择同性别同伴一起游戏,而会在游戏中对异性幼儿进行排斥或疏远,女生选择异性同伴游戏的现象相对多于男生,同伴选择中的性别分化特点部分显明了同伴交往中的社会分化。

...................................

第二章阐释性再构视角下自主游戏中大班幼儿同伴文化建构的过程表现

一、同伴文化的建构前提:幼儿园自主游戏活动的时空设置

(一)幼儿园自主游戏的时间设置

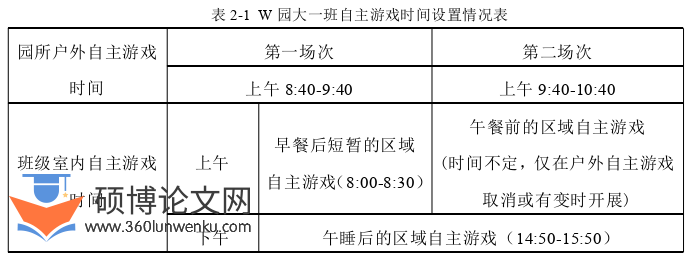

W园已拥有八年的自主游戏活动开展经验,形成了清晰的园所内自主游戏时间规划,其中户外自主游戏时间由全园统一安排,时间较为固定。具体而言,W园每周户外自主游戏时间为周二到周五上午(周一一般安排全园参与的升旗仪式),按照园内十个班级的楼层及位置分布安排至不同时段进行户外游戏,第一场的时间一般为8:40到9:40,第二场的时间为9:40-10:40,各班每两周调换一次,如将第一场户外自主游戏的班级改到第二场次。每次户外自主游戏开始前,各班教师均会带领幼儿在户外进行约10分钟的热身运动,每次游戏结束时间前约5-10分钟各班教师会开始催促幼儿收区并与幼儿一同收拾整理游戏材料,户外自主游戏实际时长大约为40分钟。

室内自主游戏的时间安排则相对更加灵活,各班根据实际情况一般有所区别。笔者所在的大一班,室内自主游戏常见于以区域自主游戏的形式进行,且又在一日生活中分为不同的时间段。W园在早上入园后会向各班幼儿分发早餐,当有部分幼儿餐毕,大一班教师便会让幼儿进行室内自主游戏,除了想要观察班级植物并进行记录的幼儿可以坐到教室后方单独的桌子上自由活动外,其余幼儿拿取材料后在本桌范围内游戏。如果当周大一班幼儿被安排至第一场次进行户外游戏,那么室内自主游戏时间较短,一般截止到8:30左右,若是第二场次进行户外游戏,则会根据教师手头工作或幼儿游戏的情况略有延长,随后结束自主游戏,以盥洗、如厕等活动过渡至集体教学环节。另外,若因天气原因不能进行户外活动或教师行政工作繁忙、三位固定带班教师人员不齐等特殊原因,也会临时调整室内自主游戏时间。午睡结束后的下午,班级内往往也会根据情况让幼儿分区进行自主游戏,且时间普遍更长。W园大一班幼儿自主游戏时间设置情况见表2-1:

学前教育论文怎么写

.....................................

二、同伴文化的建构契机:自主游戏中同伴交往的主动发起

自幼儿向同伴发起交往的时刻起,幼儿间便已开始在自主游戏中主动生产着群体性同伴文化。同伴交往是双向互动的,但会存在一定的时间次序性。在实地观察中笔者发现,大班幼儿在自主游戏中的同伴交往在开始阶段有较明显的主动发起方,然而这种主动发起不只是在教师宣布“可以拿玩具进行游戏了”之后才陆续产生,而是可以按照发起时间的不同分为自主游戏前的同伴预约和游戏开始后的邀请与准入两种情况,且无论在哪个交往阶段对其他幼儿发起交往请求,在其所获得的对方回应方式及交往开始后同伴合力开启的游戏内容上均具备着一些共同表现,幼儿间在同伴交往的发起过程中一致创造并形成了群体内一定的稳定模式,显示着地方性幼儿同伴文化在满足幼儿交往需要层面上的相似性。

(一)获得明确的身份认证

大班幼儿对于幼儿园一日生活的流程安排已十分清楚,在早上入园用餐结束后,有些幼儿就已经开始为当天上午的户外自主游戏制定着计划,而计划中不可缺少的一部分就是为游戏的实现寻求合适的同伴。因此,在自主游戏前的过渡环节中,幼儿便会着手采取实际行动对心仪的同伴发出游戏邀请,这种自主游戏前的邀请在资料的分析归纳中称之为对同伴的“预订”。在这种情况下的交往发起,通常会给被邀请者一个明确的身份许诺,将其赋予“好朋友”“我们”等群体内共有的、但与班内其他幼儿相区分的身份标识。

案例2-1

大一班幼儿在走廊站队准备去屋顶进行户外自主游戏,阳阳问一一:“哎,你上去以后准备跟谁玩?”一一看了看一旁的笔者,笑着回应:“我要跟她玩。”阳阳立马对问题进行了补充:“哎呀,不是,跟小朋友的话,你跟谁玩?”一一还是重复着:“我要跟她玩!”阳阳说:“可她不算小朋友啊,我们可是好朋友对吧,你和我玩吧!”一一还是一直微笑着重复道:“我要跟她玩。”但是户外自主游戏一开始,两位小女生就在一起玩起了昆虫的游戏。(O-阳阳、一一-210519)

..........................

第三章阐释性再构视角下自主游戏中大班幼儿二次调整行为深描................................48

一、行为基础:成人所设常规中的二次调整契机..................................49

(一)自主游戏各区的常规要求....................................49

(二)成人对常规的坚守与幼儿对常规的求变..................................51

第四章阐释性再构视角下对自主游戏中大班幼儿同伴文化的剖析......................70

一、自主游戏中大班幼儿同伴文化的生成机制...............................70

(一)基础前提:常规的稳定性及幼儿对规则的理解..............................69

(二)外部原因:自由空间与固定规则间的对抗....................................7

第五章阐释性再构视角下支持大班幼儿自主游戏中同伴文化建构的教育建议............83

一、更新教师教育观念,重新定位师幼关系..............................83

(一)更新儿童观,克服唯成人视角................................83

(二)培养平等师幼关系,尊重幼儿同伴文化...........................84

第五章阐释性再构视角下支持大班幼儿自主游戏中同伴文化建构的教育建议

一、更新教师教育观念,重新定位师幼关系

(一)更新儿童观,克服唯成人视角

自主游戏中幼儿间自由、主动的同伴交往为我们窥见同伴文化提供了一个窗口,幼儿表现出来的对于成人文化的吸收、接受与再生产能力,以及对于同伴文化的主动建构让我们看到了幼儿被忽略了的文化能力。包括教师在内的成人习惯于自觉或不自觉地以成人视角去看待、要求幼儿,放大幼儿身心不成熟所带来的发展不完全,同时也忽略了幼儿巨大的可塑性,导致了游戏中对幼儿的放任或高控。在幼儿园中,教师是幼儿的重要他人,大班幼儿经过两年多的在园生活,教师的态度与行为已能敏锐地被幼儿所感、所知,潜移默化地影响着幼儿一日生活中的各种行为表现。而教师的态度与行为背后由其教育观念所支配,是教育观念的外在反映,因此幼儿教师首先需要从观念层面进行转变。落实到具体层面,则对应着自身儿童观的更新与调整,教师需要改变自主游戏中单一的唯成人视角,避免持有对师幼间身份不对等、力量不均衡、发展有差异等的固有前见,而是要将幼儿看做是独立的、能动的、具有独特性的个体,不能以“都大班了,还喜欢玩这些小儿科”等话语压制幼儿同伴间的游戏选择。教师要认识到幼儿具有对文化的吸收与创造能力,不仅要接受群体之间游戏风格、偏好内容的差异性,更要意识到幼儿是具有生命力与发展潜能的文化参与者,勇于承认、善于发现幼儿群体的同伴文化,将幼儿同样看作是积极的社会行动者。观念的转变还体现在游戏观上,班内教师需要理解自主游戏对于幼儿身心发展的多重价值,要就自主游戏的介入与指导进行彼此间经常性的交流互通,使游戏的指导风格保持稳定,教师之间需要相互配合、进行合作,明确工作重心,互通自身在自主游戏中的定位与分工,避免幼儿在自主游戏中“看碟下菜”。教师要亲身融入真实的游戏场域,体会幼儿眼中自主游戏的兴味与意义,以幼儿视角去体察幼儿在同伴交往的过程,使偏重功利性的“为了幼儿发展”的游戏引导也同样能够“基于幼儿自身”,实现眼中有幼儿、心中懂幼儿的统一。

.................................

结语

本研究以阐释性再构理论为研究视角,利用“非典型成人策略”融入大班幼儿的一日生活,对大班幼儿自主游戏中的同伴文化进行了民族志研究。同伴文化是阐释性再构理论的核心,而同伴文化就蕴含在幼儿同伴交往过程中。笔者通过参与式观察与师幼访谈记录与总结了大班幼儿自主游戏中同伴交往的真实样貌,并从中进一步对其同伴文化进行解读与剖析。在研究过程中发现,自主游戏中同伴交往频发且形式多样,幼儿通过不同策略主动发起交往,并在获得身份确认后成为游戏群体的成员,与同伴致力于同一主题的游戏,同时共同保护互动空间以防群体外幼儿的破坏。幼儿在游戏中建立起的同伴关系是脆弱且备受珍视的,因而幼儿会在游戏过程中积极维系同伴关系。同伴间各种共享行为增加了自主游戏中的幸福感,而同伴间的冲突以及不同群体间的对抗同样在同伴文化的建构中占据着重要意义,而这些恰都是同伴文化中的重要主题。在游戏时间结束后幼儿会在一日生活中找寻机会与游戏同伴继续互动,通过自主游戏以及其后的交往延续,幼儿享受着与同伴共同游戏、共建文化的乐趣,同时也在群体中表现出更多样的创造性行为。

大班幼儿的自主游戏中显现着多种形式的阐释性再构意涵,在共同游戏中能动地建构着幼儿群体专属的同伴文化,其中表现最为突出的就是对常规的二次调整与对成人世界物质或文化资源的创造性使用。对常规的二次调整是同伴文化独特的表现,幼儿在自主游戏中通过挑战、利用、改造、游戏化常规以及改造与挪用物质及文化资源,取得了不同的行为效用,尽力满足着游戏当下的群体需求。通过对阐释性再构视角下自主游戏中大班幼儿同伴交往行为的深描以及对二次调整的着重阐述,本研究对幼儿建构的同伴文化进一步抽象分析,将幼儿同伴文化的生成机制进行归纳:幼儿群体以已有常规的理解为基础,由内部与外部原因推动,并以幼儿对游戏体验的追求作为动机。

参考文献(略)