第 1 章 引言

1.1 问题的提出

个体对情绪的发生、感知及表达等施加影响的过程就是情绪调节,情绪调节在儿童早期情绪能力发展中扮演着重要的角色。学前儿童在经历不同情绪情境时表现出的面部表情、言语以及行为方式是否趋向社会期望是判断其情绪调节以及表达方式是否积极的主要标准①。在儿童早期社会发展过程中,能够积极地调节和应对负向情绪不仅使儿童在人际交往和同伴关系中处于主导地位,还预示着儿童更少的外显行为问题和更强的学习能力。鉴于情绪调节在儿童心理发展与社会化过程中的重要作用,探讨影响儿童情绪调节发展的因素就显得尤为重要。

目前的研究表明,儿童自身的年龄、性别以及气质类型是影响儿童情绪调节的主要内部因素。除此之外,在学前儿童早期情绪社会化过程中,家庭系统作为学前儿童早期最先接触的、接触时间最久的环境系统也是影响儿童情绪调节不可忽视的外部因素。为促进儿童情绪健康发展,发挥家庭教育在学前儿童心理健康教育中的重要作用,2012 年教育部发行的《3-6 岁儿童学习与发展指南》提出家长在儿童社会化过程中需要有针对性地进行情绪教养,并将安定愉快的情绪定为儿童身心健康发展的目标之一②。根据该情绪目标,3-4 岁儿童需要能够在成人的帮助下调节其情绪的不稳定性;4-5 岁儿童需要能够逐渐脱离成人的帮助自主地完成情绪调节;5-6 岁儿童需要能够独立完成情绪调节。该目标表明学前儿童在成年人的帮助下学习和发展独立的情绪调节是其身心健康发展的主要任务之一。2015 年教育部发行《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》进一步明确了家长在家庭教育中的主体责任,提出家庭教育要改变以往重智、重知现象,家长要不断提高家庭教育水平,树立科学教养观念,尊重孩子合理需要,促进孩子身心健康成长、全面发展③。

.......................

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

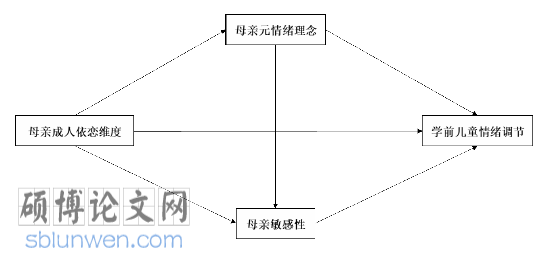

本研究主要目的是探索影响学前儿童情绪体调节的外部因素,了解母亲成人依恋回避与依恋焦虑对学前儿童情绪调节是否存在影响,并在研究中探讨在母亲成人依恋和儿童情绪调节之间母亲元情绪理念以及敏感性是否存在链式中介作用,在研究中构建出变量结构方程模型。一方面希望研究结果能够丰富成人依恋和学前儿童情绪调节方面的研究,另一方面尝试从家庭系统理论角度探索母亲对儿童情绪调节的影响,为母亲促进儿童情绪发展提供综合性的家庭教育对策和建议。

1.2.2 研究意义

(1)理论意义

本研究综合讨论了母亲成人依恋、元情绪理念以及敏感性等对儿童情绪调节多方面影响机制,弥补了以往研究重点探讨母亲教养方式、亲子依恋影响儿童情绪调节路径较单一的不足,将儿童情绪调节相关理论与成人依恋理论、家庭系统理论、元情绪理论相结合,丰富完善了家庭因素对儿童情绪调节影响的相关理论研究,使得儿童情绪调节的研究更加深刻全面。

(2)实践意义

本研究通过母亲成人依恋对儿童情绪调节的作用机制以及母亲元情绪理念、敏感性中介效应研究,帮助母亲了解、反思自身依恋风格、情绪教导理念和教养行为对儿童情绪调节发展的重要性,促进母亲形成科学合理的情绪指导理念,对儿童的情绪信号反应更迅速、理解更加准确,并在实际教导过程中选择更加科学的教养方式,最终促进儿童情绪调节的发展。

................................

第 2 章 文献综述

2.1 成人依恋

2.1.1 成人依恋的理论提出

依恋理论最初由 Bowlby 提出,它关注的是婴儿和主要照顾者之间的关系。他认为与看护者的依恋是孩子未来建立人际关系的基础,母亲是婴儿主要的依恋对象①。根据依恋理论,当孩子寻求主要照顾者的关注并且这些关注得到了抚慰和回应时,一种安全感就会在这种亲密的关系中产生。如果孩子想要引起看护者注意,却受到了消极的互动或忽视,那么孩子就会在这种亲密关系中感到缺乏安全感。在此基础上 Mary Ainsworth 提出依恋是抚养者与孩子之间一种特殊的情感上的联结,婴儿与看护者之间的依恋不可通过学习获得,但可以被环境中存在的特殊性质刺激激发。

直到二十世纪八十年代以前,依恋理论的研究大多以儿童尤其是婴儿以及他们依恋表征的个体差异为对象。进入二十世纪八十年代,Shaver 等人发表了文章《浪漫的爱可以看成是依恋过程》标志着依恋研究开始走向成人。Shaver的研究指出成人在与伴侣交往过程中会表现出不同的态度与行为,依恋安全的成年人在亲密关系中更加信任他人,对依恋对象的态度更加友好,在交往中也能维持积极的情绪;而在不安全依恋的成人中,那些依恋回避的个体对伴侣缺乏信任,也会因此害怕与他人产生亲密关系;依恋焦虑的个体则过分关注自己与伴侣之间的亲密关系以及伴侣对自己的态度,这种过分关注有时会使他们因得不到同等水平的回应而痛苦和挣扎②。Shaver 等人关于成人依恋的研究扩展了依恋研究的年龄范围,他们认为依恋类型除了可以发生在婴儿与看护者之间外,也可以发生在成人与其伴侣、周围的亲密同伴之间。

2.1.2 成人依恋的概念界定

从目前国内外的研究成果来看,不同的研究者对成人依恋的定义有所分歧。

Main 认为成人依恋是成人在儿童时期与父母关系的记忆和心理表征。Brennan 将成人依恋定义为成人对能够为其身心水平提供稳定安全感的依恋对象的寻找和维护,是一种心理表征。我国研究者吴薇莉认为成人依恋是成人对其童年时期依恋经历的评价,评价内容显示了他们依恋经历的回忆和再现 ①。鲁晓静则认为,成人依恋是成人以目前对幼年依恋经验的回忆及评价为出发点,以实现个体安全需要为目的而与他人形成相对不变的情感联系②。从国内外研究者对成人依恋的定义可以看出,成人依恋研究包含“成人关于幼年与父母关系的回忆和心理表征”以及“个体与当下同伴持续、长久的情感联系”两类研究角度。前者研究的是成人在幼年时期与其照料者之间的依恋,后者则关注的是成人与伴侣之间的依恋。

学前教育论文怎么写

2.2 学前儿童情绪调节

2.2.1 情绪调节的概念界定

情绪调节研究兴起于 20 世纪 80 年代,由于研究角度、测量手段的差异,40 年来研究者对情绪调节的定义未能达成统一。在国外的研究当中,Gross 指出情绪调节是个体对情绪的发生、感受及表达等施加影响的过程。Masters 认为情绪调节服务于个体且利于自身生存及发展。Cole 认为情绪调节只与所激活的情绪相关的变化,这种变化使情绪以—种社会可接受的方式做出反应,必要时个体还应当具备延缓这种反应的能力。除国外相关研究,我国研究者结合国内情绪调节研究的实际情况也对其进行了翻译和定义。孟昭兰的研究中将情绪调节界定为个体通过使用监控与自我调控等内部手段使行为举止、面部表情等外部表现适应社会环境、维持人际关系的过程①。巫文胜、郭斯萍则认为情绪调节是情绪智力的具体体现,个体通过控制和调节自身情绪的生理唤醒、认知、体验及相关行为,使最终表达的情绪达到自身某种目的或适应社会要求,这个动态过程就是情绪调节②。

本研究综合 Gross 等人的研究,将学前儿童情绪调节定义为儿童对情绪的发生、感受与表达进行内部和外部的监控、评估、修正的过程,既服务于儿童自身目的又利于其心理发展。

学前教育论文参考

.....................

第 3 章 研究设计 ............................ 23

3.1 研究对象 ............................... 23

3.2 研究工具及过程 ........................... 24

第 4 章 研究结果 ................................. 27

4.1 共同方法偏差检验 ............................ 27

4.2 母亲成人依恋、学前儿童情绪调节、母亲元情绪理念及敏感性得分情况描述性统计 ......................... 27

第 5 章 讨论与分析 ................................. 41

5.1 母亲成人依恋、元情绪理念及敏感性得分情况及差异分析 ......... 41

5.2 学前儿童情绪调节的差异分析 ................................. 42

第5章 讨论与分析

5.1 母亲成人依恋、元情绪理念及敏感性得分情况及差异分析

研究发现,母亲成人依恋回避、依恋焦虑得分总体情况总体相近,且有一定程度的正相关,这与 Merchant 等人在 2019 年针对 8-12 岁青少年的研究结果一致①,属于普遍研究结果。同时,研究结果发现被试母亲情绪教导理念得分相对较高,这与瞿鸿雁等人研究结果一致。由于现代母亲开始重视学前儿童的情绪社会化发展,大多数母亲面对儿童负向情绪还是能够平静、合理对待的。

本研究对母亲成人依恋回避与依恋焦虑得分在年龄、职业学历上进行差异分析,发现母亲成人依恋回避与依恋焦虑得分均无显著差异。推测出现这种情况的原因是影响母亲自身依恋维度形成的因素十分复杂,其中不仅包含了早期依恋经历对母亲的影响,成年之后母亲与伴侣以及周围朋友的社会人际关系也会影响其依恋水平,同时母亲的自身因素如性格、气质类型等也会影响她在与人交往过程中对自己以及他人的态度是信任、过分依赖还是逃避拒绝。因此简单地从年龄、职业以及受教育水平去区分判断母亲成人依恋水平并不全面。

研究结果显示,母亲元情绪理念各维度得分在年龄上无显著差异,这与之前的研究结果一致。研究结果还表明,母亲摒除型元情绪理念得分在学历上存在差异,这与叶光辉、盛婴和杜婧等人研究结果一致。这是因为母亲的教育背景会影响母亲对情绪的理解和认知以及她们解决情绪问题的方式和水平。与教育程度较高的母亲相比,专科及以下学历的母亲无法通过自己和孩子的情绪事件来处理和解决不良情绪。面对自己和孩子的负面情绪事件,他们会命令自己与孩子尽快放弃或消除负面情绪而不是与孩子讨论如何去解决,也不会帮助孩子理解和分析正在经历的情绪。这样的母亲很难为孩子提供积极、适当的情绪调节和表达的经验。

..............................

第6章 结论

本研究得出以下结论:

(1)母亲成人依恋两个维度均不存在年龄、职业与受教育程度的差异。

(2)学前儿童积极的情绪调节得分随年龄增长而升高,消极的情绪调节得分随年龄增长而降低,且小班儿童与大班儿童情绪调节得分差异显著;学前儿童积极的情绪调节与消极的情绪调节得分均无显著性别差异。

(3)母亲情绪教导得分总体较高,不同职业母亲情绪摒除、情绪紊乱以及情绪不干涉平均得分差异显著,不同受教育程度母亲情绪摒除平均得分差异显著,母亲元情绪理念各维度年龄差异不显著。

(4)母亲敏感性平均得分存在显著的年龄、受教育程度差异,职业差异不显著。

(5)母亲成人依恋两个维度能分别直接负向预测学前儿童积极的情绪调节,正向预测学前儿童消极的情绪调节。

(6)母亲情绪教导理念在母亲成人依恋与学前儿童积极的情绪调节之间起部分中介作用,在母亲成人依恋与学前儿童消极的情绪调节之间也起部分中介作用。即母亲成人依恋能够通过影响其情绪教导进而影响学前儿童积极的情绪调节,也能够通过影响其情绪教导进而影响学前儿童消极的情绪调节。

(7)母亲敏感性在母亲成人依恋与学前儿童积极的情绪调节之间起部分中介作用,在母亲成人依恋与学前儿童消极的情绪调节之间也起部分中介作用。即母亲成人依恋能够通过影响其敏感性进而影响学前儿童积极的情绪调节,也能够通过影响其敏感性进而影响学前儿童消极的情绪调节。

(8)母亲情绪紊乱理念在母亲成人依恋与学前儿童消极的情绪调节之间起部分中介作用,即母亲成人依恋能够通过影响其情绪紊乱进而影响学前儿童消极的情绪调节。

(9)母亲情绪教导理念与敏感性在母亲成人依恋与学前儿童积极的情绪调节之间起链式中介作用,在母亲成人依恋与学前儿童消极的情绪调节之间也起链式中介作用。即母亲成人依恋能够通过影响其情绪教导进而影响对学前儿童的敏感性并最终影响学前儿童积极的情绪调节与消极的情绪调节。

参考文献(略)