第一章 绪论

第一节 问题提出

一、同伴交往的良性发展有助于大班幼儿的身心发展

同伴交往是大班幼儿生活世界中的重要内容,交往是幼儿成为社会个体必须具备的能力。幼儿在同伴交往中对于所处交往情境正确地定位分析,促使幼儿获得安全的交往心理;幼儿对同伴交往策略的合理选择,促进其良好同伴关系的形成;幼儿对同伴交往行为的深刻反思,促进其心理移情能力的提升。[1]幼儿的个性与品德的形成,以及情绪情感和社会适应能力的发展,都与幼儿期的同伴交往有着密切联系。良好的同伴交往使得幼儿感受童年期独有的快乐,提升童年期的幸福感。然而不良的同伴交往会给幼儿带来消极的情感体验,留下不愉快的交往经历。因此幼儿同伴交中出现的种种问题,也需格外审视。

二、被拒绝是大班幼儿在同伴交往过程中的常有状态

大班幼儿处于合作游戏的高峰期,同伴交往的内容和形式也逐渐复杂,由诸多因素影响导致大班幼儿时常直接或间接地被同伴拒绝。而大班幼儿存在年龄优势,被同伴拒绝后的应对方式区别于中小班,会借助已有的知识经验,使用同伴交往策略来面对被同伴拒绝。关注幼大班幼儿被同伴拒绝,重视大班幼儿被同伴拒绝后的同伴交往策略,促使每一位幼儿都拥有健康良好的同伴关系。

三、大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的问题需受到重视

大班幼儿被同伴拒绝后,采取的同伴交往策略不同于中小班,无论是交往策略的内容呈现,还是交往策略的运用的呈现,都伴有明显的年龄特征。大班幼儿的社会性交往需要与其自身交往水平大致能协调发展,但偶尔也会呈现不平衡的现象,表现在大班幼儿发出交往请求而被同伴拒绝,被同伴拒绝后采取的交往策略的效果不一,大部分能够重新获得同伴接纳,但存在部分幼儿即使使用策略也无法实现交往目标,同伴交往受阻,因此我们教育工作者需要关注大班幼儿被同伴拒绝的问题,研究被拒绝后的同伴交往策略,重视大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的引导。针对积极的同伴交往策略加以正强化,针对消极的交往策略加以干预,增强平行教育的效果,促使每一位幼儿收获良好的同伴交往关系。

............................

第二节 研究目的和意义

一、研究目的

同伴交往对于幼儿具有重要的意义,学前教育的教学活动具有活动性,需要幼儿间的体验合作交流。大班幼儿被同伴拒绝后在教育活动中很难与同伴互助获得知识经验。为了能够提出科学合理的对策,并且引起教师和家长对于幼儿在同伴交往中被拒绝事件的重视,本研究旨在深入观察幼儿园大班幼儿,广泛收集大班幼儿被拒绝后同伴交往的相关资料进行现状分析,在此基础上,进行归纳总结出大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的特点,并分析其影响因素,最后给出大班幼儿被拒绝后行为交往的教育对策,引导大班幼儿与同伴友好合作和谐相处,从而使得大班幼儿拥有良好的同伴关系。

二、研究意义

(一)理论意义

大班幼儿被拒绝后同伴交往特点及其教育对策研究的理论意义主要包括两个方面:一是丰富大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的理论研究,二是为引导大班幼儿被拒绝后进行有效同伴交往提供理论依据。

(二)实践意义

同伴交往是大班幼儿生活中的重要内容,对其认知发展以及社会性情感塑造等方面都具有不可小觑的促进作用。本研究的实践意义包括三个方面:一是为大班幼儿被拒绝后提供适宜的同伴交往指导;二是提升家长对于幼儿同伴交往矛盾的重视,从而完善教养环境优化教养方式,为幼儿同伴交往提供良好的基础和交往背景;三是为教师引导大班幼儿进行同伴交往提供引导,引导教师科学地干预幼儿交往中存在的问题,指引大班幼儿被拒绝后使用适宜的同伴交往策略,促进教师顺利开展教育教学工作。

第二章 大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的现状

第一节 大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的调查现状

儿童的同伴交往是否有效,能否够取得成功,除了主体参与活动之外,还有交往的水平问题,其中交往策略是重要的方面。[1]高明的交往策略,能够帮助幼儿解决同伴交往中的问题。幼儿被拒绝后所使用的交往策略,直接决定着交往结果。受诸多因素的影响,大班幼儿被同伴拒绝后会采用不同的交往策略。

笔者通过实地观察,以 A 幼儿园三个大班为观察对象,采取非参与式观察,每个班级观察时间为一个月,深入班级观察幼儿一日生活中的同伴交往,包括游戏活动、自由活动、生活活动、教学活动,重点收集各种情境下同伴交往中发生问题和冲突。笔者在收集大班幼儿同伴交往事案例的基础上,筛选大班幼儿同伴交往中拒绝行为并记录其产生的始终,包括幼儿被同伴拒绝的原因,事件产生的主题,幼儿双方在交往中所运用的言语表现、情绪表达、动作行为,同时重点记录幼儿被拒绝后采取的应对方法和交往策略,以及策略的内容呈现和策略使用的直接效果。通过非参与式观察,完整真实地记录了,大班幼儿被拒绝后同伴交往的前因过程以及结果。

通过轶事记录和手机视频录像的方法,共收集了 120 条大班幼儿被拒绝后同伴交往的案例,其中 8 例为无效案例,有效案例 112 起。通过对 112 起大班幼儿被拒绝后同伴交往事件的观察记录分析,并对其所运用的同伴交往策略进行整理编码,通过归纳分析,笔者发现大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的内容多样化,且交往策略运用的情况也较为丰富。

第二节 大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的具体运用状况

一、主动支配交往策略

斯瑞尔(Strayer)认为儿童的社会支配是一种能力,是指“儿童以对自己有利的方式结束社会冲突片段的相对能力”。大班幼儿被同伴绝后,未获得预期的回应,交往的需要未能满足,致使大班幼儿心理上产生落差。随着大班幼儿认知发展以及同伴交往经验的丰富,他们被拒绝后会采取的主动支配的交往策略,具体是指大班幼儿通过一些行为来改变控制拒绝主体的拒绝意图,从而改变自身被拒绝的现状,实现自身的原始交往目标。

(一)柔和型支配交往策略

柔和型的支配策略是指幼儿被拒绝后,采取亲和友善的支配策略,且这种支配策略对拒绝方的控制温和不强烈,具体包括两方面:一是主动地向同伴示好,表现自己的友善,降低同伴的心理抗拒。通过语言、动作的示好增强被拒绝的幼儿好感度。这是大班幼儿采取的主动进取方式,通过示好策略,消除同伴拒绝的排斥情感,博得同伴的好感,从而使得同伴交往继续。二是主动向同伴示弱,即放低自己的姿态,是一种谦逊的表现方式。同伴交往中的示弱既是一种适应也是一种行为策略。幼儿的示弱需要有勇气和智慧的支持。大班幼儿被同伴拒绝后,主动示弱暴露自己的弱处,博得同伴的用情,合理化自己的诉求,以退为进,从而改变自己被拒绝的地位。无论是主动地示好,还是主动地示弱,都是大班幼儿柔和地进行支配控制,目的是为了改变自己被拒绝的交往处境。

............................

第三章 大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的特点及其影响因素....................31

第一节 大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的特点....................................31

一、大班幼儿被拒绝后同伴交往策略内容特点..............................31

二、 大班幼儿被拒绝后同伴交往策略运用特点............................32

第四章 对大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的思考.........................43

一、积极调整大班幼儿同伴交往的心理状态..................................44

二、创设良好的同伴交往情境,丰富大班幼儿的交往经验..........45

三、 依据大班幼儿交往的气质特征,差别性地引导....................45

第三章 大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的特点及其影响因素

第一节 大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的特点

本研究根据幼儿被同伴拒绝后的概念界定,收集了大量幼儿被拒绝后所使用的同伴交往的策略案例,通过分析归纳整理,并且结合已有的调查研究结果,总结出大班幼儿被拒绝后同伴交往策略内容的特点和运用的特点。

一、大班幼儿被拒绝后同伴交往策略内容特点

大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的特点,主要分为两个方面的特点。一是同伴交往策略本身内容的特点,区别于小中班的幼儿的交往策略的单一贫乏,大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的内容具有丰富性、重组性特点。二是同伴交往策略运用过程中呈现的特点,具有主动性、灵活性、情境性、差异性的特点。

(一)同伴交往策略的内容具有丰富性

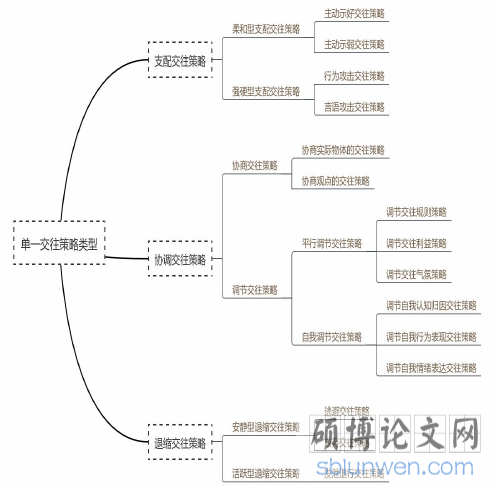

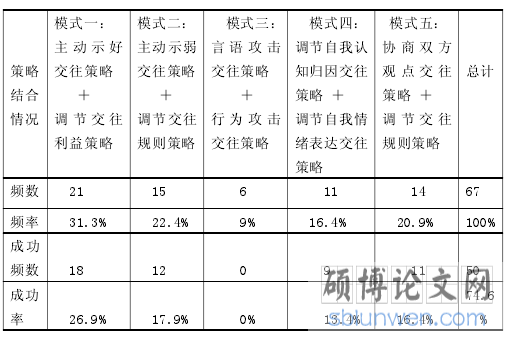

大班幼儿被拒绝后同伴交往策略具有丰富性的特点,交往经验是幼儿同伴交往策略的一个重要来源,小中班的幼儿因认知局限和经验贫乏,被同伴拒绝后的交往策略仅限于几种,内容简单不成系统,被拒绝后多借助于外力形成固定化交往策略,而大班幼儿的生活经验和同伴交往经验较为为丰富,幼儿在交往经验中提取有效的交往方法手段,从而形成自身的同伴交往策略,运用到交往中去。从本研究的现状调查中我们了解到,大班幼儿被拒绝后同伴交往策略,分为诸多类型呈现出丰富性特征。一是从组合运用类型上可分为 3 大类:单一策略运用、两种策略结合运用、多种策略混合运用。二是从方向维度上可分为 3 大类:主动性策略、平行性调节、和被动性策略。三是从内容维度上可划分为:认知归因策略、行为表现调节策略,情感调节策略。四是从策略类型可划分为 6 大种类:主动示好、主动示弱、主动行为攻击、主动言语回击策略;协商策略、调节策略,安静地回避退缩和活跃地释放性退行策略。五是从策略内容细分,大班幼儿被绝后同伴交往策略可划分为 15 小种策略。

..............................

第四章 对大班幼儿被拒绝后同伴交往策略的思考

一、积极调整大班幼儿同伴交往的心理状态

(一)调整大班幼儿心理认知与动机状态,帮助其正确归因

幼儿的认知心理状态和心理动机状态,影响其被拒绝后同伴交往策略的运用,因此教育者要引领幼儿正视被同伴拒绝的问题,教会幼儿在问题中不逃避,及时反思审视自我。对幼儿而言,反思自己的不当行为可以帮助其学会理解、合作、关心等成熟的社会行为,以更好地与人相处;反思自己的思维历程,可以培养大班反思性思维能力,引导幼儿在被拒绝的磨练中学会正确地归因,指引幼儿从自身内在因素以及可控的因素,来分析自我不被接纳根源。同时启示幼儿学会去自我中心,客观公正地看待问题,改变自己对于被同伴拒绝问题的主观片面看法和理解,克服情绪化的错误判断。最后幼儿被拒绝的情境具有多样化,教育者要引导幼儿被拒绝后审时夺度,厘清交往中的主要矛盾,合理正确地归因继而采取针对性的同伴交往策略。

(二)提升大班幼儿的认知和情绪表达能力,恰当表达被拒绝后的情绪

大班幼儿的认知发展水平和问题解决能力进一步提升,教育工作者应给以幼儿更多的信心和支持,引导幼儿利用周围的人或物自主地去解决同伴交往中的问题。例如引导幼儿学会向同伴和教师和家长的求助,为困难处境找出更多的出口,从而能够采取更加科学的同伴交往策略。再者启示大班幼儿灵活借助外界物的支持,例如物资和场地问题造成的矛盾,幼儿可以采取寻找替代物或者另寻他物的策略从而处理被同伴拒绝的难题。适当放手,坚守规则和约束,让幼儿在民主自由的环境中发挥自我机智,解决被拒绝后的交往困难。

参考文献(略)