本文是一篇学前教育论文,本研究通过多种方式对小班幼儿进行归属感的培养,包括开展专门的主题活动,营造良好的环境氛围,加强同伴互动等。使幼儿园一日生活的各项活动都指向于幼儿归属感的培养。

第一章绪论

第一节研究背景

一、现实背景

近年来,随着学前教育领域不断发展,渐渐从心理学视角向文化视角扩展,在同一时间,作为曾经被当做只为了完成发展任务的儿童,也逐渐从认知主体转变为感受主体,为他们赋予了更多追求意义。而归属这一概念也在学前教育内容体系当中逐渐出现,被世界学前教育所重视,同时归属感对于幼儿的亲社会行为和人际交往方面有深远的影响,在儿童社会性发展中占据比较重要的部分。

学前教育论文参考

(一)国内研究背景

《3~6岁儿童学习与发展指南》认为幼儿在适应社会方面要“具有初步的归属感”,同时在社会领域中表示幼儿是通过“直接感知、亲身体验、实际操作”来进行社会学习[1]。在《幼儿园教育指导纲要(试行)》中虽然没有明确提出归属感的意义,但是社会领域方面“爱父母长辈、爱集体、爱家乡、爱祖国”也对幼儿提出了要求。同时“归属感”也是针对幼儿本身,希望幼儿能够在充满关爱,感受温暖的环境中感受到被尊重、被信任的感觉,在体验这些感情的时候能够有一种自我价值感,帮助他们形成自主自信,并能够更加有信心面对世界。根据幼儿的身心发展与年龄特征,《3~6岁儿童学习与发展指南》对于幼儿的教育目标进行了阐述,小班幼儿“归属感”的建立主要在于安全感的建立,中班幼儿“归属感”的核心侧重于公平、平等和被集体认同,大班幼儿“归属感”则更多是责任和自我价值的体现[1]。

............................

第二节研究意义

一、理论意义

根据马斯洛的需要理论来说,小班幼儿从家庭走向幼儿园,面临着生理需要、安全需要、感情的需要以及尊重的需要,首先生理需要和安全需要得到基本满足之后,才会有之后的需要。社会适应对幼儿的学习发展具有重要意义,也是一个慢慢与外界建立起和谐关系的过程。同时在社会适应过程中形成归属感是儿童的精神需要,不仅能够使幼儿尽快地与新的集体成员熟悉起来,而且还够使他们自觉接受和遵循群体的规则,将自己个人与群体联系在一起。

幼儿对于群体生活的感受和体验影响着幼儿的归属感,由最初接触的社会群体——家庭开始,家庭成员无微不至的关爱使的幼儿形成一种对家的归属感;进入幼儿园后,幼儿通过在群体中感受到温暖、关爱、支持、尊重,也会让他们对新群体产生归属感;而父母和其他亲人的态度也会影响幼儿对于社会(家乡、祖国、社区等)的最初看法与感受,幼儿会在父母形成的积极态度中对社会产生归属感[8]。本研究着眼于小班幼儿归属感的培养,有利于从儿童视角思考小班幼儿的心理需求,进一步丰富马斯洛的需要层次理论,为之提供更多的实证研究证据。

二、实践意义

对于幼儿来说,幼儿的社会学习内容之一就是适应社会并与周围环境建立和谐关系,而社会适应的第一步就是喜欢并适应群体生活,遵守基本的行为规范,具备初步的归属感。因此,每一次环境的变化对他们不仅是一次挑战,更是为他们提供了更多的学习与发展的机会。本研究面向首次走出家门面临群体生活挑战的小班幼儿,从他们熟悉的环境——家庭、班级、社区入手,来帮助他们更快地适应新环境,为一线幼儿教师培养小班幼儿归属感提供实践经验和借鉴,同时在幼儿园一日生活中尝试将归属感的培养方进行实践,并能够提供具体的培养策略为一线教师提供参考,帮助幼儿更好地适应幼儿园生活。

.................................

第二章问题的提出与研究设计

第一节问题提出

小班幼儿上幼儿园,第一次离开家,离开了熟悉的父母,开启了“社会生活”。对于幼儿自身来说,面对陌生环境,会有一系列的表现:哭闹不停、沉默不语、拒绝沟通,有各种情绪的表现:时好时坏时喜时忧,这些都是分离焦虑的表现,所以在小班第一学期,往往是小班幼儿和老师相互适应的阶段,这一时期的目标应该以安抚幼儿的情绪,帮助幼儿渐渐适应幼儿园生活,帮助他们养成良好的生活习惯,在引导和鼓励之下锻炼身体,加强自理能力为主。

在适应了小班生活之后的第二学期,小班幼儿相比第一学期有了很大的进步。无论是生活技能方面、自理能力方面、情绪控制方面以及身体锻炼方面,都较之前有了很大的提升。但是研究者发现,在小班第二学期中,还是会有幼儿游离于集体之外,不愿意或者羞于参加集体活动,对于班级以及老师和同伴仍然是“漠不关心”,在询问有关班级以及同伴的问题时仍会有“一问三不知”的现象。在班集体中,同伴面前也不愿意表现自己,甚至有时还会有入园哭闹情况发生。这一现象引发了研究者的思考,是否在生活技能方面的培养中忽视了幼儿真正的精神世界,在小班下学期,是幼儿年龄的较小导致一系列的问题,还是对于班集体以及同伴没有归属感,对于班级以及园所没有安全感以及归属感导致的。

...........................

第二节研究内容

一、研究目的

小班幼儿处于家庭归属感向班级、社区归属感转变的阶段,本研究在小班幼儿适应班级的环境之后,从知、情、行三维度开展一系列符合小班幼儿年龄特点的主题活动引发他们由家庭归属感慢慢向班级归属感、社区归属转变,增强他们对于的归属感,同时能够将归属感的培养方法落实与幼儿园一日生活中,使幼儿更好地适应幼儿园生活。

二、研究方法

(一)行动研究法

行动研究是属于一种为了解决教师实际工作中存在的,并为之提出改进策略的质性研究。而在其中,理论者与实践者达到了完美的配合:理论工作者通过扮演协助和指导的角色,来和实践工作者之间的经验相结合,达到一种通过相互合作与相互学习来解决问题的目的。由此可见,行动研究法适合于小班归属感培养动的开展。

本研究采用行动研究法,首先和合作教师共同学习参考文献与资料,再通过2周的前期观察,收集大量关于小班幼儿归属感的情况,了解小班幼儿归属感的现状,并制定活动计划。之后根据观察到的小班幼儿归属感呈现的问题,以此为依据修订活动计划,并与合作教师进行讨论后准备实施。在行动研究的过程中,按照制定好的活动安排,有目的的行进,每周进行两节活动并且活动之后及时的反思,为接下来的行动研究的开展提供依据。在行动研究实施完后,对于幼儿进行为期2周的后测,为研究的结果进行有力的说明。同时最后的反思阶段,对于结果进行整理与反思,对出现的现象进行分析与,为实践提供依据。

..............................

第三章小班幼儿归属感培养的行动研究:前期准备.....................25

第一节行动研究的前期准备...............................25

一、研究对象..........................................25

二、与合作教师的沟通.................................25

第四章小班幼儿归属感培养的行动研究:中期实施.....................38

第一节第一轮行动研究的开展...................................38

一、第一轮主题活动方案的实施................................38

二、第一轮主题活动的反思与修订..............................44

第五章小班幼儿归属感培养的行动研究:成效与反思...................54

第一节小班幼儿归属感培养的效果与分析....................................54

一、小班幼儿归属感认知维度差异结果与分析..........................54

二、小班幼儿归属感情感维度差异结果与分析...........................54

第五章小班幼儿归属感培养的行动研究:成效与反思

第一节小班幼儿归属感培养的效果与分析

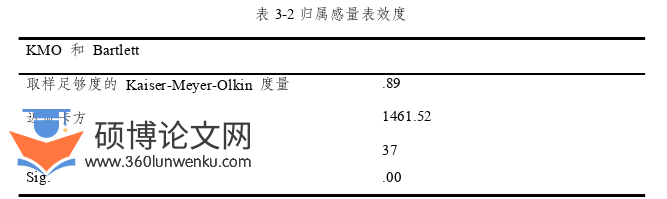

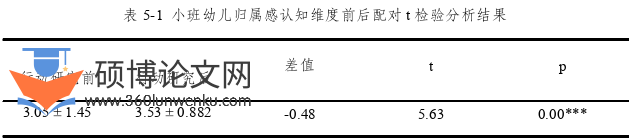

在三轮行动研究完成之后,再对幼儿进行为期2周的后测,并且通过配对t检验对于行动研究前后的小班幼儿归属进行了差异性检验,配对t检验分析结果如下:

一、小班幼儿归属感认知维度差异结果与分析

学前教育论文怎么写

从上表可知,利用配对t检验研究行动研究前后小班幼儿归属感在认知维度的差异性,呈现差异性(t=5.639,p=0.000),行动研究后的平均值(3.53)明显高于行动研究前的平均值(3.05),表明在经过三轮主题活动的开展与实施,小班幼儿对于归属感的认知有大幅度的提升。

..........................

第六章研究总结及教育建议

第一节研究总结

一、取得的成效

本研究在行动研究前期,观察分析幼儿的归属感现状,从中发现问题并对主题活动进行调整后实施活动,通过行动研究在X幼儿园开展培养归属感的活动加强了幼儿的归属感,运用主题活动来增加小班幼儿对于家庭、对于班级以及对于老师和同伴的互动,在一日生活中辅之以环境装饰与区域投放的渗透性方式与主题活动进行链接,达到活动延伸的效果,萌发幼儿情感,促进幼儿归属。

在活动方面以活动性与可操作性与体验式活动为主,符合小班幼儿的注重情感体验,在体验中学习的特点。在环境上,能够为幼儿创造温馨、舒适的居所,让幼儿感受放松与愉悦的心情,更好的与同伴交往;同时也发挥了环境的隐形教育作用,如建立家庭社区,放置在门口的班牌,能够潜移默化的建立幼儿对于班级的信任。针对幼儿本身,通过制定班级规则,制定班牌等活动,在活动中发挥自主意识,在角色转变中能够自我表达,树立主人翁意识。对于教师来说,能够赋权幼儿,信任幼儿,将自主权力交还给幼儿,让他们做班级小主人。通过进行行动研究,也可以看到幼儿以及教师的成长与变化,也看到了更多的可能性,这也是一个相互促进,共同进步的过程。

参考文献(略)