本文是一篇学前教育论文,笔者认为儿童文化是一个不断探索的领域,一直持续演进着, 最终的目的地是经历丰富演变过程后的成人文化, 成人文化看似已经是终点,殊不知儿童文化又是成人文化的终点[62]。正所儿童成长为成人,成人也是由儿童不断发展而来,成人在与儿童的相处中感受儿童文化追溯儿童时期的生活体验,成人探究儿童本真同时也是找寻自我获得再生的过程[65]。

第一章 研究设计

一、研究内容

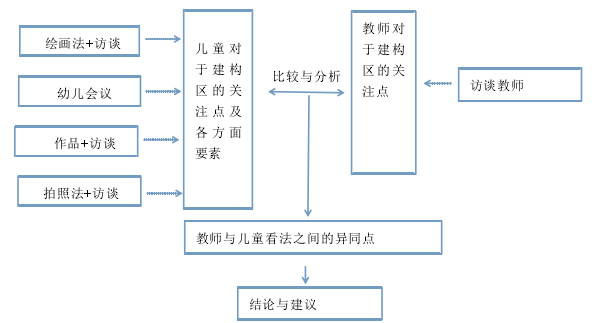

本研究以儿童视角作为理论基础,运用马赛克方法邀请石家庄市 S 私立幼儿园两个大班共 35 名幼儿参与到研究中,并对两个班 6 名幼儿教师进行了访谈。依托扎根理论、使用 Nvivo12.0 质性分析软件对幼儿和教师的观点进行编码分析,采用“自下而上”的方式进行研究。

主要研究内容有:

1.儿童视角所呈现出的对于建构区的关注点及各方面要素。

2.教师对于建构区的关注点及各方面要素。

3.教师与幼儿对于建构区的不同看法及其原因分析,提出合理建议。

.........................

二、研究参与者

(一)幼儿园的选择

本研究采用方便取样的方法,选取了石家庄市一所私立一级园 S 幼儿园。该园以“尊重幼儿、快乐成长”为办园特色,重视区域活动的开展,鼓励儿童在游戏中成长。S 幼儿园还作为实习基地,鼓励进行教学研究,研究者所在研究团队与该幼儿园有长期的研习合作,研究者定期到该园进行见习和参与幼儿的日常活动,因此研究受到幼儿园园长和教师的支持,这为本研究的顺利开展提供了良好的条件。

(二)研究参与者的选择

本研究选取的研究对象是大班幼儿(5-6 岁),5-6 岁的幼儿基本可以顺利表达自己的想法,在活动中能够乐于参与并和同伴进行分享和合作,能够参与到研究中并发表自己的看法,身心发展较成熟。

S 幼儿园共有 2 个大班,以下分别用 A 班和 B 班表示,邀请两个班级共 35 名幼儿参与研究,其中,A 班 9 名男孩,7 名女孩,B 班 10 名男孩,9 名女孩。为了解教师对于建构区的关注点及各方面要素,研究者对两个班 6 名幼儿教师进行了访谈。

第一章 研究设计

一、研究内容

本研究以儿童视角作为理论基础,运用马赛克方法邀请石家庄市 S 私立幼儿园两个大班共 35 名幼儿参与到研究中,并对两个班 6 名幼儿教师进行了访谈。依托扎根理论、使用 Nvivo12.0 质性分析软件对幼儿和教师的观点进行编码分析,采用“自下而上”的方式进行研究。

主要研究内容有:

1.儿童视角所呈现出的对于建构区的关注点及各方面要素。

2.教师对于建构区的关注点及各方面要素。

3.教师与幼儿对于建构区的不同看法及其原因分析,提出合理建议。

.........................

二、研究参与者

(一)幼儿园的选择

本研究采用方便取样的方法,选取了石家庄市一所私立一级园 S 幼儿园。该园以“尊重幼儿、快乐成长”为办园特色,重视区域活动的开展,鼓励儿童在游戏中成长。S 幼儿园还作为实习基地,鼓励进行教学研究,研究者所在研究团队与该幼儿园有长期的研习合作,研究者定期到该园进行见习和参与幼儿的日常活动,因此研究受到幼儿园园长和教师的支持,这为本研究的顺利开展提供了良好的条件。

(二)研究参与者的选择

本研究选取的研究对象是大班幼儿(5-6 岁),5-6 岁的幼儿基本可以顺利表达自己的想法,在活动中能够乐于参与并和同伴进行分享和合作,能够参与到研究中并发表自己的看法,身心发展较成熟。

S 幼儿园共有 2 个大班,以下分别用 A 班和 B 班表示,邀请两个班级共 35 名幼儿参与研究,其中,A 班 9 名男孩,7 名女孩,B 班 10 名男孩,9 名女孩。为了解教师对于建构区的关注点及各方面要素,研究者对两个班 6 名幼儿教师进行了访谈。

学前教育论文参考

........................

第二章 研究结果呈现

一、儿童视角的建构区关注点

第二章 研究结果呈现

一、儿童视角的建构区关注点

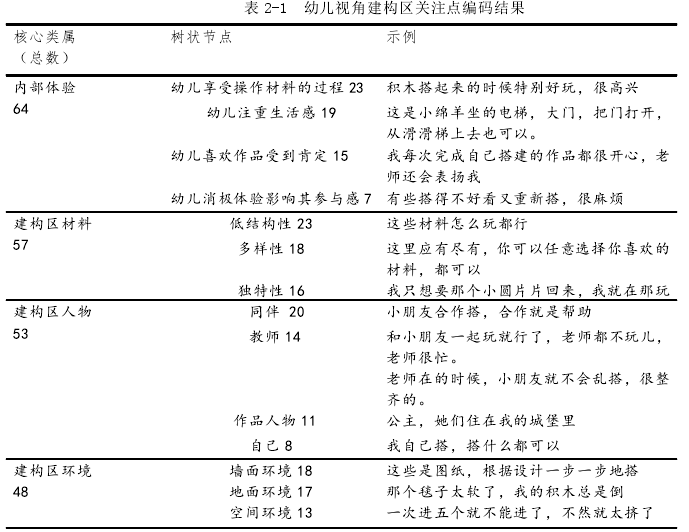

幼儿对于建构区的认识也基于幼儿在该区域的活动,将马赛克研究方法收集的资料进行整理,仔细阅读,并用 Nvivo12.0 软件进行编码,从中提炼出 267 个意义单元,依据这些意义单元提炼出 43 个自由节点,并将其编码为 18 个树状节点,最后统筹出 5 个核心类属。幼儿对于建构区的关注按出现次数和顺序进行排列,依次为建构区内部体验、建构区材料、建构区人物、建构区环境、建构区规则。如表 2-1 所示。

学前教育论文参考

................................

二、 教师视角的建构区关注点

通过访谈了解教师对于建构区的认识,仔细阅读,并用 Nvivo12.0 软件进行编码,从中提炼出 205 个意义单元,依据这些意义单元提炼出 32 个自由节点,并将其编码为 8个树状节点,最后统筹出 3 个核心类属。教师对于建构区的关注按出现次数和顺序进行排列,依次为认知发展与技能提升、材料的可行性与应用 、规则与游戏并行 。

通过访谈了解教师对于建构区的认识,仔细阅读,并用 Nvivo12.0 软件进行编码,从中提炼出 205 个意义单元,依据这些意义单元提炼出 32 个自由节点,并将其编码为 8个树状节点,最后统筹出 3 个核心类属。教师对于建构区的关注按出现次数和顺序进行排列,依次为认知发展与技能提升、材料的可行性与应用 、规则与游戏并行 。

教师认为建构区具有独特的教育价值,可以发展幼儿的空间感。“建构区可以发展幼儿的空间感,这是其他区没有的,你像画画都是孩子画,他的绘画水平不高也画不出自己想要的,但是建构区,他就可以按照自己的想法进行搭建。”幼儿在搭建过程中不断的尝试,可以无形中获得搭建经验,习得搭建技巧。“有时候会发现孩子搭建的水平不同,会有平铺呀、镂空、垒高呀。那个镂空之类的后面他还会有底座,这个结构就会更多元化一些,孩子们虽然不知道你这个叫什么名字但是他就是自己知道怎么垒就倒了,你总是这样垒就倒了,然后就会发现下面更大一些上面更小一些,这样会更坚固。怎么往上他能垒高,或者怎么垒更坚固。”

教师认为整理是一个很重要的工作,整理使幼儿养成好习惯,幼儿在游戏后进行整理不仅可以养成好习惯也是提升分类水平发展合作的好时机。积木有不同的形状,在分类时根据形状相应在积木柜中进行整理。教师认为整理有不同水平,幼儿可以通过教师的支持提升自己的整理水平“整理就是配对和分类,然后因为他整理吧,它有不同的水平,因为刚开始的时候一块一块的拿,我拿一块放回一块。这会儿老师可以支持,或者当她到了一定的发展水平稍微支持。比如在旁边说:我把正方块正方形正方形的(用动作表示拿了 3 块),我把正方形的放回去,孩子马上就学会了。把同一类型的一起放回去,这是一个分类的概念。所以它是整理的时候也有不同的这个水平。”整理水平的提升可以使幼儿的整理工作更高效。

.................................

第三章 分析与讨论............................................................34

一、儿童与教师对于建构区关注点的异同...............................................34

(一)儿童与教师对于建构区关注点的相同点..........................34

(二)儿童与教师对于建构区关注点的差异....................................34

第四章 建议与反思..........................................37

一、建议.............................................37

(一)基于儿童视角的建议...........................................37

(二)基于教师视角的建议.............................................37

第三章 分析与讨论

一、儿童与教师对于建构区关注点的异同

(一)儿童与教师对于建构区关注点的相同点

1.建构区的游戏功能

幼儿认为建构区是进行游戏的,“建构区就是发挥我们的想象力,干出我们想干的”“在建构区玩很自由,不用坐在凳子上,可以玩可以走动”幼儿认为建构区自由、有趣好玩,重视该区的游戏功能。教师同样认可建构区的游戏意义,“幼儿在建构区游戏很开心,不用老师指导也不用教,只要让他们在那玩就行,孩子的天性就是玩”。游戏就是释放幼儿的天性,使幼儿与外界环境交流的方式。建构区的游戏意义和价值在师幼之间达成一致。

(二)儿童与教师对于建构区关注点的差异

1.享用与提供

在材料方面,幼儿较关注其多样性,丰富的低结构和具有创造性的材料更受幼儿的喜爱。幼儿作为活动的实施者,要在游戏过程中获得游戏的快乐与喜悦,对材料的要求以满足自己操作为主。教师在材料上较关注其便利性安全性和实用性,教师需要考虑到实际活动中的安全问题和可行性问题。幼儿作为游戏者对于材料的选择基于自己的搭建需要,教师更多是从实际的管理和可操作性出发。幼儿与教师在活动中的不同角色使其需求不同。

2.情感与功用

幼儿在搭建过程中较重视自己内在的体验,操作过程是否快乐,参与搭建以及作品被肯定的成就感,通过搭建的作品体现出自己的内心世界。教师认为幼儿的搭建比较抽象,“只有小朋友自己知道自己搭的是什么,有时候就两块积木摞在一起,也认为是个车”“他们就是喜欢在里面搭,材料多不多也没事儿,只要让他们搭,就开心”。教师更注重建构区对幼儿的发展作用,提升幼儿的搭建水平、分类水平以及图形认知能力。

........................

第四章 建议与反思

一、建议

(一)基于儿童视角的建议

1.投放富于童趣性的材料,满足幼儿需求

游戏是儿童的天性,丰富有趣的材科可以满足幼儿对物品外在观看和内在使用体验的双重需求。幼儿对材料的需求不断上升,从“有”到“有趣”“好玩”“特别”。“材料是游戏的基础”,幼儿希望材料不仅是搭建并且是有趣的搭建,在搭建过程中获得快乐感。关注幼儿在游戏中对于材料需求的变化,投放幼儿喜欢的、富于童趣性的材料。

2.引导幼儿同伴交往,提升幼儿社会性水平

在幼儿的搭建过程中同伴出现的次数较多,幼儿通过与同伴的合作在一定时间内可以较快的完成搭建作品。幼儿掌握一定的交流能力和合作技巧可以获得良好的同伴关系,对于幼儿在建构区的搭建活动非常有帮助。5-6 岁的幼儿进行的合作游戏较多,该阶段也是社会性发展的重要时期,引导幼儿进行同伴交往可以满足幼儿在搭建中对于同伴的需求和共同搭建完成后的成就感。

3.营造良好搭建环境,使幼儿具有良好情感体验

环境是建构区游戏进行的基础,墙面布置、空间、格局等都会影响动儿的搭建体验,在创设建构区时要考虑到各方面因素。建构区活动人教的控制要以实际的容纳量和幼儿同伴交往情况为准。其次,建构区区域材料以木质为主,在活动中碰撞容易发出声音。合理规划好各区域位置,减少区域间的互相影响,为幼儿提供更好的搭建环境,获得良好的游戏休验。

参考文献(略)

教师认为整理是一个很重要的工作,整理使幼儿养成好习惯,幼儿在游戏后进行整理不仅可以养成好习惯也是提升分类水平发展合作的好时机。积木有不同的形状,在分类时根据形状相应在积木柜中进行整理。教师认为整理有不同水平,幼儿可以通过教师的支持提升自己的整理水平“整理就是配对和分类,然后因为他整理吧,它有不同的水平,因为刚开始的时候一块一块的拿,我拿一块放回一块。这会儿老师可以支持,或者当她到了一定的发展水平稍微支持。比如在旁边说:我把正方块正方形正方形的(用动作表示拿了 3 块),我把正方形的放回去,孩子马上就学会了。把同一类型的一起放回去,这是一个分类的概念。所以它是整理的时候也有不同的这个水平。”整理水平的提升可以使幼儿的整理工作更高效。

.................................

第三章 分析与讨论............................................................34

一、儿童与教师对于建构区关注点的异同...............................................34

(一)儿童与教师对于建构区关注点的相同点..........................34

(二)儿童与教师对于建构区关注点的差异....................................34

第四章 建议与反思..........................................37

一、建议.............................................37

(一)基于儿童视角的建议...........................................37

(二)基于教师视角的建议.............................................37

第三章 分析与讨论

一、儿童与教师对于建构区关注点的异同

(一)儿童与教师对于建构区关注点的相同点

1.建构区的游戏功能

幼儿认为建构区是进行游戏的,“建构区就是发挥我们的想象力,干出我们想干的”“在建构区玩很自由,不用坐在凳子上,可以玩可以走动”幼儿认为建构区自由、有趣好玩,重视该区的游戏功能。教师同样认可建构区的游戏意义,“幼儿在建构区游戏很开心,不用老师指导也不用教,只要让他们在那玩就行,孩子的天性就是玩”。游戏就是释放幼儿的天性,使幼儿与外界环境交流的方式。建构区的游戏意义和价值在师幼之间达成一致。

(二)儿童与教师对于建构区关注点的差异

1.享用与提供

在材料方面,幼儿较关注其多样性,丰富的低结构和具有创造性的材料更受幼儿的喜爱。幼儿作为活动的实施者,要在游戏过程中获得游戏的快乐与喜悦,对材料的要求以满足自己操作为主。教师在材料上较关注其便利性安全性和实用性,教师需要考虑到实际活动中的安全问题和可行性问题。幼儿作为游戏者对于材料的选择基于自己的搭建需要,教师更多是从实际的管理和可操作性出发。幼儿与教师在活动中的不同角色使其需求不同。

2.情感与功用

幼儿在搭建过程中较重视自己内在的体验,操作过程是否快乐,参与搭建以及作品被肯定的成就感,通过搭建的作品体现出自己的内心世界。教师认为幼儿的搭建比较抽象,“只有小朋友自己知道自己搭的是什么,有时候就两块积木摞在一起,也认为是个车”“他们就是喜欢在里面搭,材料多不多也没事儿,只要让他们搭,就开心”。教师更注重建构区对幼儿的发展作用,提升幼儿的搭建水平、分类水平以及图形认知能力。

........................

第四章 建议与反思

一、建议

(一)基于儿童视角的建议

1.投放富于童趣性的材料,满足幼儿需求

游戏是儿童的天性,丰富有趣的材科可以满足幼儿对物品外在观看和内在使用体验的双重需求。幼儿对材料的需求不断上升,从“有”到“有趣”“好玩”“特别”。“材料是游戏的基础”,幼儿希望材料不仅是搭建并且是有趣的搭建,在搭建过程中获得快乐感。关注幼儿在游戏中对于材料需求的变化,投放幼儿喜欢的、富于童趣性的材料。

2.引导幼儿同伴交往,提升幼儿社会性水平

在幼儿的搭建过程中同伴出现的次数较多,幼儿通过与同伴的合作在一定时间内可以较快的完成搭建作品。幼儿掌握一定的交流能力和合作技巧可以获得良好的同伴关系,对于幼儿在建构区的搭建活动非常有帮助。5-6 岁的幼儿进行的合作游戏较多,该阶段也是社会性发展的重要时期,引导幼儿进行同伴交往可以满足幼儿在搭建中对于同伴的需求和共同搭建完成后的成就感。

3.营造良好搭建环境,使幼儿具有良好情感体验

环境是建构区游戏进行的基础,墙面布置、空间、格局等都会影响动儿的搭建体验,在创设建构区时要考虑到各方面因素。建构区活动人教的控制要以实际的容纳量和幼儿同伴交往情况为准。其次,建构区区域材料以木质为主,在活动中碰撞容易发出声音。合理规划好各区域位置,减少区域间的互相影响,为幼儿提供更好的搭建环境,获得良好的游戏休验。

参考文献(略)