一、问题的提出

(一)母亲角色对幼儿的健康成长具有重要的意义

母亲是孩子成长过程中一位非常重要的依恋对象,母亲在幼儿的成长过程中发挥着十分重要的作用。在当今社会生活压力下,父亲在幼儿成长过程中的缺位现象十分普遍,母亲不仅承担起孩子的生活照料任务,更承担起孩子的教育任务,母亲已经成为孩子生活与学习的全职负责人。因此在孩子的心中,母亲占据着一个很高的位置,母亲的一言一行都在无形中对孩子产生重要的影响,所以母亲角色对孩子的健康成长有着重要意义。

第一,母亲和孩子之间的良好关系是幼儿身心健康发展的需要。处于成长初期的孩子,他们的身体发育和心智发展是不成熟的,对母亲有极大的依赖性,母亲对孩子的各种行为表现都将影响孩子的身心健康成长,母亲为幼儿创设安全成长的物理环境和心理环境,支持幼儿的身体发展和心理发展,这样可以帮助幼儿建立自信心,形成良好的个性,促进幼儿身心健康发展。第二,母亲和孩子之间的良好关系为幼儿建立良好的人际关系打基础。母亲和孩子之间的亲子关系是幼儿人生中的第一种人际关系,母亲与孩子之间形成良好的亲子关系,那么孩子和母亲之间的情感十分亲密,他们之间的交往也是积极向上的,母亲尊重理解孩子,孩子从母亲的言传身教中学到这种尊重理解的交往品质,对孩子以后进入社会的人际交往打下良好的基础。

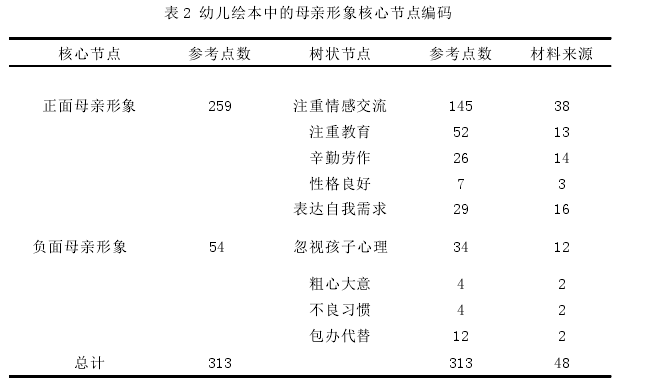

表 2 幼儿绘本中的母亲形象核心节点编码

(二)幼儿绘本中的母亲形象是落实建立良好亲子关系的重要资源

幼儿绘本因为其丰富的颜色画面和故事的趣味性,是广为幼儿接受的一种阅读材料。一方面在关于母亲形象的绘本中,创作者呈现了许多母亲和孩子之间发生的各种故事,将亲子交往和互动充分的展示在读者面前,同时让母亲也可以从绘本中体会到不同的教育观和儿童观,思考自己对待孩子的方式,从而学习如何与孩子相处;另一方面幼儿绘本需要母亲(或者幼儿的其他照顾者)与幼儿一起共读,母亲读,孩子听,使亲子间形成良好的互动,建立起一个安全的亲子依恋关系,因此幼儿绘本中的母亲形象是落实建立良好亲子关系的重要资源。

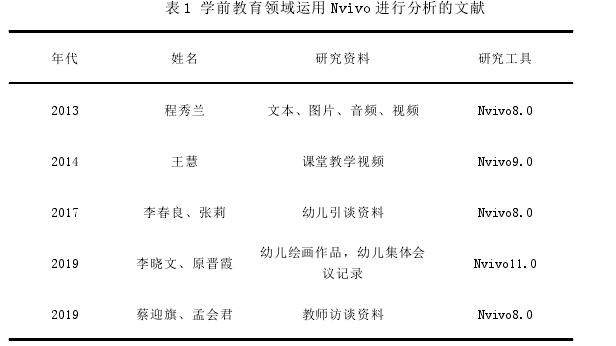

研究者通过查阅资料发现,目前绘本多数是作为教育工具和幼儿阅读材料,对于绘本中的母亲形象的研究是非常少的,已有的研究研究普遍涉及到的是绘本的亲子角色的探析、亲子之间的问题研究和父亲形象的研究,进一步分析文献内容发现,研究者所用的方法多是文本分析法,研究方法比较单一,对于绘本中亲子关系的研究也是集中分析亲子之间的问题和冲突,缺乏对绘本中良好亲子关系的分析。也有研究者专门研究了绘本中的父亲形象,缺乏对母亲形象的研究。综上所述,目前关于绘本的研究,研究方法比较单一,研究内容不够全面,整体研究比较欠缺。基于此,本研究从绘本中的母亲形象入手,基于扎根理论,用质性分析软件 Nvivo11.0 分析绘本中母亲与孩子之间的互动,探究其中的母亲形象,并在此基础上提出相应的教育启示。

.................................

二、相关文献综述

(一)母亲形象的相关研究

通过文献的搜寻,关于母亲形象的研究近年来研究的成果颇丰,主要集中在文学作品、影视剧以及语文教材中的母亲形象研究,在学前教育领域单独探究母亲形象的研究还是比较少的。

1.小说、传统典籍等文学作品中的母亲形象研究

这一类的研究是许多学者和研究者关注的热点,涉及到不同时期不同国家的文学作品,具体可以分为以下几个方面。第一,有对某一作者作品中的母亲形象进行分析,展现出的是当时社会的残酷与不公。刘青云在他的研究中对鲁迅作品中的母亲形象进行解读,他从三个方面来分析鲁迅作品中的母亲形象塑造:源自母爱浇灌的童年,源自困苦生活的成长以及源自社会背景的感触,从而说明鲁迅先生小说中的母亲塑造既是对封建理智的批判,又是对封建迷信思想毒害妇女的客观阐述,因此在读鲁迅先生的作品时要细细揣摩其深意[1]。张沁弈,陈奚莹,刘喜波三位学者研究了美国作家卡勒德.胡塞尼小说中的母亲形象,通过对胡塞尼三部曲中的母亲形象分析,反映的是阿富汗频繁的战乱动荡给女性带来的创伤和磨难[2]。第二,是对某一部作品中的母亲形象分析,其中主要反映的是在父权社会中作为母亲的女性被压制,被支配的社会地位。刘芬在她的研究中说明莎士比亚戏剧中对男性角色的塑造数目繁多,而对于女性角色特别是母亲角色的塑造寥寥无几,从侧面反映了当时的社会女性地位低下的现实情况[3];王愈龚通过对《史记》中母亲形象的分析,归纳出四种悲剧色彩的母亲形象,这些母亲形象身上笼罩着深重的悲剧意识和悲剧精神[4],表达的是在男权政治下女性身份卑微,成为政治斗争的牺牲品的时代特征。第三,是关于母亲形象演变的研究。这类研究聚焦母亲这个身份本质,表达对母亲角色的认同,改变了传统文学中的母爱无私、隐忍的神话形象,勾勒出一个有血有肉的平凡母亲形象,同时也不再是父权社会下的牺牲品形象。Anastasia N. Gubaidullina,Valentina N. Gorenintseva在他们的研究当中指出许多俄罗斯当代的儿童作家,给父母留下很少的叙述空间,而谢尔盖.塞多夫使母亲成为语义中心,他结合童话、神话和文化定型观念塑造出的母亲形象与俄罗斯父权制民间传说中的母亲定型形象形成对立,还原了母亲伟大人格的全面性和深度[5]。王丽娜通过对新时期女性文学中的母亲形象的分析,说明传统母亲隐忍、无私以至于丧失自己的理想和自由,依附男性的形象被打破,总结出新时期女性文学中母亲形象逐渐朝着多样化的方向发展,整个形象更加真实和丰满的特点[6]。陈娇华在她的研究中将丁玲的《母亲》和张爱玲的《易经》中母亲形象的塑造进行比较,说明“二玲”都塑造了一位反叛传统、追求自由独立的现代母亲形象,但同时也说明二者的母亲形象一个是倾向社会解放,一个追求个人自由,[7]但是其反映出来的都是两位作者女性意识的觉醒。

.........................

(二)绘本的相关研究

1.绘本的价值研究

对于绘本的价值研究,不同的学者也表达了自己不同的看法。松居直认为图画书是亲子共读的一个重要的工具,通过亲子间的共读可以传递浓密的亲子之情,建立良好亲子关系。[22]朱自强认为,在图画书的阅读中能够发展幼儿的语言阅读能力激发幼儿的阅读潜能,同时也能培养幼儿的图像阅读能力。[23]吴斐从图画书的文字和图画相结合的独特的艺术表现形式角度,阐述了对提高幼儿的审美能力、语言能力、思维能力、想象和理解能力的推动作用。[24]张炎从图画书是成人了解幼儿心理的角度来说明图画书的重要价值,他认为图画书是成人与幼儿之间的汇合点,成人可以从中了解幼儿的思维和心理。[25]综上所述,绘本有很高的阅读价值,对幼儿来说可以提高幼儿的语言表达、思维和审美等能力,对成人来说可以让成人了解幼儿的心理,成为亲子沟通的桥梁。

2. 绘本内容的研究

研究者通过对中国知网、万方、维普等数据资源库以“绘本”和“图画书”为主题进行搜索,结果多倾向于亲子共读绘本的研究,仅有两篇学位论文绘本的内容进行分析。宋晓晓在其学位论文《当代图画书中的亲子关系问题分析及其启示》中聚焦亲子关系主题绘本中亲子互动问题的研究,她选择了 15 本主要反映亲子之间问题的图画书进行文本研究,通过研究,她将亲子之间互动过程反映出来的亲子关系问题分为三类:“训诫与严惩”“不理解与隔阂”“忽视与爱的缺失”,将儿童的反应分为“反抗与妥协”“自我调节与平衡”“积极反馈与行动”三方面,通过对图画书的文本分析结果,结合社会现实生活分析,发现当代家庭结构的变化和激烈的社会竞争是影响亲子关系的外在因素,父母的教养方式以及他们的儿童观和教育观是影响亲子关系的内在因素,进而从社会和父母角度来探寻建构和谐亲子关系的路径。[26]胡志远在其学位论文《幼儿图画书中父亲形象及其教育价值研究》则是对亲子关系主题绘本中的父亲形象进行专门研究,他通过选择国内出版的 100 多本的幼儿图画书中关于父亲主题的图画书,总结出幼儿图画书中参与教育的四类父亲形象:注重情感表达的父亲形象、注重互动交流的父亲形象,乐于关注帮助的父亲形象,进行管教约束的父亲形象,并通过文本分析发现,参与教养的父亲对幼儿人格品质发展、帮助建立性别角色的自我认同感、促进社会性发展、提高认知能力方面具有重要意义,他也指出了图画书中父亲缺席教养的四种类型:离异单亲家庭的父亲缺席、丧偶单亲家庭的父亲缺席、工作远离家庭的父亲缺席、父亲在家未尽责任的父亲缺席等四种类型,强调无论何种原因的缺席都对幼儿的发展产生极大的伤害,最后从父亲的角度和幼教工作者角度提出相应的建议。

表 1 学前教育领域运用 Nvivo 进行分析的文献

..................................

三、关键概念界定.............................................. 7

(一) 母亲形象............................................ 7

(二) 幼儿绘本........................................... 7

四、研究的目的与意义................................................. 7

(一) 研究目的.............................................. 7

(二) 研究意义............................................... 8

五、研究设计.................................................. 8

(一) 研究内容.............................................. 8

(二) 研究方法............................................ 8

七、对幼儿教育的启示

(一)对母亲的启示

1.理解孩子,树立正确的儿童观

儿童观是教师或者成人对儿童的态度观念和看法。不恰当的儿童观会造成幼儿和成人之间的冲突和隔阂。如绘本《莎莉,离水远一点》中,母亲带着孩子去沙滩玩,可是既不让孩子去游泳,也不让孩子和小狗玩,还叮嘱孩子不要把新买的鞋子弄脏了,孩子只能沉浸在自己的幻想世界里,拒绝和母亲沟通,母亲站在成人的角度来要求孩子,认为孩子是无知无能的,完全忽略孩子的内心感受,其实孩子作为独特的个体有着自己独特的想法和需求,卢梭认为:“儿童有他特有的看法、想法和感情的,如果想用我们的看法、想法和感情去替代他们的看法、想法和感情那简直是最愚蠢的事情。”[47]所以母亲应该要了解孩子不同于成人的思维方式,关注孩子的心理需求,尊重理解孩子。

理解孩子,第一要尊重孩子的成长规律,不要过分催促孩子。绘本《我把妈妈变成了鳄鱼》中,面对妈妈的催促,孩子表达出自己内心的想法:我也知道要快点,可是我不知道怎么才能变快。这可能说出了大多数被催促孩子心里的想法,在孩子小的时候催孩子快点吃饭,快点起床,长大之后可能就要催孩子的学习了,对于孩子不会做或者做不熟练的事情,你再催也不会有任何改变,对于孩子能做会做的事情,请母亲们给孩子多一点时间,作家龙应台在自己的一部作品中曾以一位母亲的身份呼喊过:“孩子,你慢慢来;我坐在斜阳浅照的石阶上,望着这个眼睛清亮的小孩,专心地做一件事,是的我愿意等上一辈子的时间,让他从从容容的把这个蝴蝶结扎好,用他五岁的手指。孩子,你慢慢来,慢慢来……”[48]所以请母亲耐心等待,用爱和宽容陪伴孩子慢慢成长。第二,理解孩子的天性,为孩子营造宽松的成长空间。儿童与成人不同,他们喜欢幻想,喜欢游戏,好动好玩,对新鲜的事物总是充满了好奇,但是在成人眼中这些特性被定义为“淘气,不听话,顽劣” ,所以总是以自己的标准和要求去约束孩子的行为,对孩子的行为充满抱怨,绘本《最喜欢妈妈》中创作者以孩子的口吻来表达母亲理解自己的心愿,如:妈妈总说:“弄得这么脏,收拾起来真够麻烦的!”“哈哈哈,虽然身上弄脏了,但是玩的很开心,很痛快,是不是?真不错!”要是妈妈能这么说,我呢,就更喜欢妈妈了。孩子玩起来是不管不顾的,这是他们的天性,前者母亲的话语带着抱怨和责备,让孩子觉得自己做的不对,而后者的话语则充满对孩子行为的理解和鼓励,让孩子更加开心,刘晓东说:“天性是人自身的自然,因而尊重天性,就意味着尊重人的身心发展的自然规律,就意味着尊自然、去枷锁、重个性、尚自由,就意味着尊重科学和民主。”

.............................

结语

母亲与孩子的关系是幼儿期最重要的关系,母亲作为孩子的重要他人,为幼儿形成良好的个性和人际关系奠定重要的基础。但目前在母亲养育孩子的过程中仍然存在许多问题,对绘本内容的分析发现绘本中有许多母亲与孩子之间的互动,既有亲密也有冲突,因此研究绘本中的母亲形象显得非常有意义。目前对母亲形象的研究成果还是比较丰富的,本文对已有的母亲形象的研究进行了梳理,主要包括文学作品中的母亲形象研究,广告、影视剧中的母亲形象研究以及学教育领域母亲形象的研究,但是在学前教育领域研究母亲形象较少。本文从图画中的角度切入,利用 Nvivo 11.0 质性分析软件,对幼儿图画书中的母亲形象做了一个新的角度研究,通过对于图画和文本的探究总结出幼儿图画中母亲的正面形象和负面形象,并在此基础上,对母亲和幼教工作者提出相应的教育启示。

研究者虽然竭尽所能,但受人力、物力、时间以及个人研究经验的限制,本研究仍旧存在一些不足之处:

第一,绘本数量较少。由于受到语言和搜索工具的限制,对于一些母亲形象的绘本没有完全搜集到位。本研究搜集了 48 本符合研究主题的绘本作为研究样本,因此,绘本数量在一定程度上可能会影响研究结果的可靠性。

第二,由于时间的限制,在搜索绘本的时候基本上优先收集可以很快收集到的外国翻译过来的绘本,对于本土原创绘本的搜集较少,本土原创绘本中的母亲形象和外国绘本中的母亲形象有何具体差异,还有待于今后的进一步研究。

第三,由于研究者缺乏教育实践的经验,对于教育启示部分有待在幼儿园和母亲之间开展实施的过程中进行验证,以及进一步挖掘和完善。谨希望各位专家和学者进行批评指正,以指导研究者进一步的研究和思考。最后,研究者真心期盼有更多的幼教研究者和教育实践者关注和研究绘本中的母亲形象,从而提高母亲和孩子之间的互动质量,也为母亲提供一定动力。

参考文献(略)