本文是一篇临床医学论文,本研究通过系统性分析 65 例患者的临床及影像资料,依据美国放射学会提出的 BI-RADS 诊断标准对患者图像进行分析诊断,对乳腺磁共振 DCE-MRI、DWI 和1H-MRS 等不同成像技术对乳腺良恶性病变诊断的价值及局限性进行探讨。

第 1 章 绪论

1.1文献综述

乳腺癌已成为中国女性最常见的恶性肿瘤,从 90 年代以来,中国乳腺癌的发病率不断升高。中国女性的乳腺癌发病情况具有其不同于西方国家的特点,中国女性平均发病年龄为 45-55 岁,西方女性发病年龄则远高于此,在我国经济发达的沿海城市乳腺癌的发病率最高,而中西部欠发达地区其发病率不足发达地区的 1/6。

目前乳腺疾病的检查方法多种多样,对乳腺相关疾病的诊断也各有优缺点。乳腺 X 线检查能够全面地反映整个乳房的大体解剖,但其对致密性乳腺诊断存在较大不足,尤其在鉴别乳腺良恶性病变方面假阳性率较高。乳腺超声检查对囊性病变敏感较高且对人体无放射性损害,但应用乳腺超声检查对乳腺疾病进行诊断对仪器设备的精细度和检查医师的个人经验依赖度很高,且对较小病灶及微小钙化灶的敏感性远低于 X 线检查。临床上某些特殊类型的乳腺癌或乳腺癌早期阶段,乳腺 X 线或超声检查亦或呈假阴性结果。

在现有医疗检查技术中磁共振成像的软组织分辨率最高且无射线辐射,在发现可疑病灶后可重复检查,观察病灶短期内有无变化,这些特点使得磁共振检查可以弥补其他影像检查的诸多不足[1]。同时,动态增强磁共振成像(Dynamic contrast enhanced- magnetic resonate imaging, DCE-MRI)及各种功能成像技术的不断成熟,使乳腺癌诊断进入了注重形态与功能的更高领域[2]。DCE-MRI 在显示乳腺病变时,不仅可以显示病变形态学情况,对乳腺病灶不同时相的连续监测还能反映病灶血流动力学特征的改变[3,4]。DCE-MRI 对乳腺病灶诊断的灵敏度、特异度、准确度均高于磁共振平扫[5]。磁共振成像对软组织分辨率高,使其成像与传统检查技术所成图像相比更加清晰,如其能够同时显示脂肪组织信号、不断流动的血液信号以及脏器的内部结构,为临床医师进行疾病诊断及鉴别诊断提供重要信息,但磁共振平扫成像对定性诊断方面并无优势[6,7]。而乳腺 DCE-MRI则可从多个切面观察病灶出的边缘、形态、血流信号,并且显示乳腺病灶与胸壁的关系、腋窝淋巴结是否出现转移、肿瘤供血血管[5]。研究表明,DCE-MRI 现已可以对乳腺肿瘤进行早期诊断[9],这一研究结果也充分体现了磁共振对乳腺病灶定性诊断的临床价值。

..........................

1.2乳腺磁共振不同成像技术对乳腺癌诊断效能分析

1.2.1乳腺良恶性病变 DCE-MRI 表现及其诊断效能

在乳腺发生病变时,患者行乳腺磁共振平扫后在 T1WI 扫描序列上常表现为等、低信号,T2WI 扫描序列上则多表现为等、高信号。但平扫序列上信号强度的差异对乳腺病变的定性诊断并无明确意义。由此可知单纯依靠磁共振平扫鉴别乳腺病变的良恶性有较大困难,因而本研究未将乳腺磁共振平扫信号差异作为良恶性病变的诊断指标。

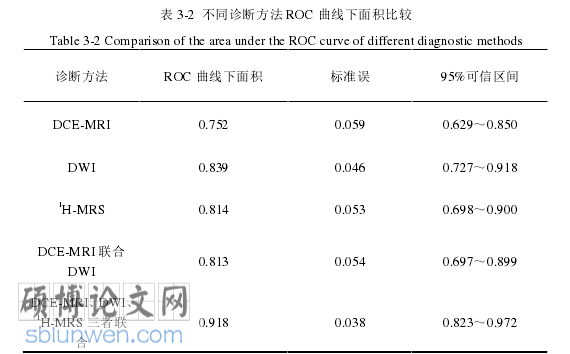

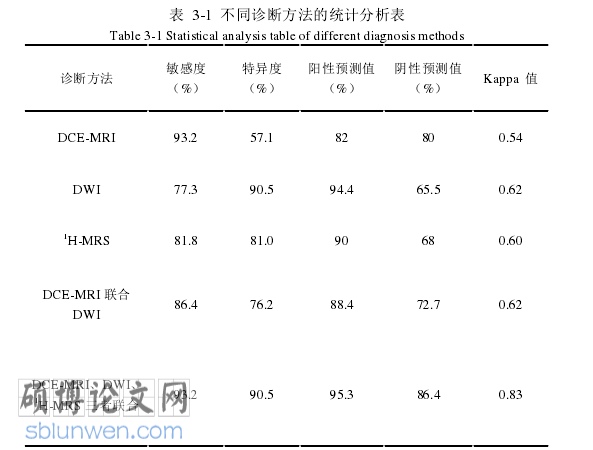

本研究中共 65 例患者进行了 DCE-MRI 检查,其中 44 例为恶性病变,21 例为 良 性 病 变 。 恶 性病 变 组 中 形 态 学 表 现 与 恶 性 征 象 诊 断标 准 一 致 者 占88.6%(39/44)(图 3-1a)。21 例良性病变中形态学表现与良性征象诊断标准一致者占 61.9%(13/21()图 3-2a)。44 例恶性病变中,TIC 曲线Ⅰ型 3 个,占 6.8%(3/44),Ⅱ型 27 个,占 61.4%(27/44);Ⅲ型(图 3-1b)15 个,占 34.1%(15/44)。21 例良性病变中,TIC 曲线Ⅰ型 12 个,占 57.1%(12/21),Ⅱ型(图 3-2b)9 个,占42.9%(9/21);无Ⅲ型表现类型。本研究中若单纯以 TIC 曲线作为 DCE-MRI 对乳腺良恶性病变的诊断标准,可知其敏感度为 95.5%,略高于其将 TIC 曲线联合增强信号特点及形态学表现等综合诊断结果(93.2%),但其特异度无差异均为57.1% 。由此可知乳腺良恶性病变在 TIC Ⅱ型曲线中存在部分重叠,这与DCE-MRI 诊断乳腺良恶性病变特异性低关系密切。本研究中患者行 DCE-MRI检查后,放射科诊断医师将形态学与 TIC 曲线相结合,诊断乳腺良恶性病变的敏感度为 93.2%(41/44),特异度为 57.1%(12/21),Kappa 值为 0.54,P<0.05,与病理结果一致性一般(表 3-1)。

临床医学论文怎么写

..............................

第 2 章 材料和方法

2.1 资料收集

收集 2018 年 12 月-2019 年 10 月于河北工程大学附属医院影像一科,均行乳腺磁共振平扫 T1加权像(T1 weighted imaging, T1WI)及脂肪抑制 T2加权像(T2 weighted imaging, T2WI)、DCE-MRI、DWI、及1H-MRS 检查的女性患者资料,并选择乳腺磁共振检查后经穿刺活检或手术切除得到病理结果的住院患者为研究对象,共纳入 65 例符合标准的患者。所有参与本次研究的患者年龄 30-65 岁,平均(41.170±4.29)岁,体重 47-77kg, 平均(59.62±5.03)。以穿刺活检或手术病理诊断结果为金标准,分为良性组和恶性组。

2.1.1 纳入标准

(l)经钼靶、超声及临床查体发现单侧乳腺单个肿块者。 (2)患者未经任何治疗。 (3)入院后所有病例均行乳腺磁共振检查。 (4)乳腺磁共振检查后均经病理证实者。

2.1.2 排除标准

(l)未经病理证实者;(2)行乳腺磁共振检查前进行过手术、放疗、化疗等相关治疗;(3)孕妇及哺乳期患者。

临床医学论文参考

.............................

2.2 检查方法

2.2.1 患者准备

检查前为使患者能够正确配合检查并得到适合的图像,影像检查技师应向患者详细介绍相关的注意事项。同时,影像检查技师应协助患者采取正确的检查体位,在本次研究中患者取俯卧位,足先进。行乳腺磁共振检查时双乳自然下垂并置于乳腺线圈中心,确保对乳腺无挤压并将乳腺腋尾部尽量包括于线圈中,双侧乳头位于同一水平线,并嘱患者在检查中尽量保持均匀呼吸以减少伪影,行双侧乳腺平扫、DCE-MRI、DWI 和1H-MRS 检查。

2.2.2 磁共振扫描技术

应用 GE 1.5T HDxt 磁共振扫描仪,与之相匹配的 AW4.5 系统工作站,8 通道乳腺专用相控阵表面线圈。扫描序列与参数如下:

(l)磁共振平扫:首先行常规定位扫描,而后对双侧乳腺行 T1WI 及脂肪抑制 T2WI 序列进行横断面和矢状面扫描。T1WI 扫描参数:重复时间(Time repetition, TR)500.0ms、回波时间(Time echo, TE)10.0ms,反转角 25°层厚 4mm,层间距 1mm,视野分别为 30~36cm(横断面)和 20~24cm(矢状面),矩阵 350×350,激励次数为 1;T2WI 扫描参数:采用频率选择脂肪抑制技术,TR 4560ms,TE 85ms,反转角 25°,层厚 4mm,层间距 1mm,视野分别为 30~36cm(横断面)和 20~24cm(矢状面),矩阵 350×350,激励次数为 2。

(2)DCE-MRI:采用 3D LAVA,TR 3.9ms,TE 1.8ms,反转角 10°,层厚 2mm,无间隔扫描,视野为 32×32m,矩阵 350×350,激励次数为 1。对接受检查的患者行双侧乳腺扫描,增强扫描结果共为 8 个动态。其中第一动态为LAVA 蒙片扫描,其他 7 个动态自造影药物注射 30s 之后持续扫描,所有单次动态时长为 90s。对比剂使用 0.2mmol/kg 体重的磁显葡胺,通过高压注射器注入左侧肘静脉,并使用 15ml 生理盐水进行冲洗,注射、冲洗速率均保持在 3ml/s。

(3)DWI:采用单次激发平面回波成像技术,扩散敏感系数 b 值取1000s/mm2,TR3500ms,TE65ms,反转角 12°,层厚 5mm,层间隔 0.5mm,视野为 32×32cm,矩阵 128×128,激励次数为 4 (4)1H-MRS:采用单体素波谱检查,点分辨波谱分析法进行数据采集,体素大小为 2.0cm3,TR/TE=1550/120ms,反转角 90°,视野为 20×20cm,矩阵 1×1,采集次数 218,激励次数为 8。

..............................

第 3 章 结果......................................... 6

3.1 病理结果................................................... 6

3.2 乳腺磁共振不同成像技术对乳腺癌诊断效能分析................................... 6

第4章 讨论 ........................................ 11

4.1 动态增强磁共振成像........................... 11

4.2 扩散加权成像.................................... 13

结论.................................... 16

第 4 章 讨论

4.1 动态增强磁共振成像

恶性肿瘤组织因生长迅速,其新生毛细血管等组织成分大量增加,使得恶性肿瘤组织中微血管容量明显增加,同时新生毛细血管通透性较高,对比剂通过机体血运进入恶性肿瘤的细胞间隙内,据此即可使乳腺病变的形态学特征得到充分显示,也可间接反映病变内微血管情况。乳腺磁共振动态增强扫描绘制的 TIC曲线是乳腺病灶处血流情况的综合反映,病灶处 TIC 曲线的特点可综合反映肿瘤的恶性程度及对周围良性组织的侵袭性,其主要观察指标有最大强化斜率、流入量、流出量等[13],曲线早期主要反映病变灌注及造影剂的通透情况,后期则主要反映造影剂的流出情况。目前 DCE-MRI 最常用的顺磁性对比剂是Gd-DTPA,在临床应用中利用其在恶性病变血管内可快速扩散到细胞间隙这一特性,可帮助医师了解病变处的生物学特征。运用顺磁性对比剂 Gd-DTPA 这一特性及对磁共振信号的特殊影响,应用快速梯度回波三维成像序列对乳腺病灶行动态增强扫描,从而提高了磁共振检查对于乳腺肿瘤的诊断效能[14]。乳腺磁动态增强扫描通过快速注射对比剂并采集 T1值的动态变化,从而获得不同时相对比剂分布状况的动态信息[15~17]。

乳腺磁共振动态增强扫描技术以病变处血供情况为判断依据对良、恶性病变有较高的敏感度[18],是目前乳腺磁共振检查中最成熟、最广泛、最具优势的检查技术。本研究结果与蒋中标等[19]学者对 MRI 动态增强扫描诊断乳腺肿瘤的研究结果不同,本研究中 DCE-MRI 对乳腺良恶性诊断的敏感度较低,可能与蒋中标学者应用 3.0 T 磁共振行动态增强扫描,且其研究病例数目及乳腺病变类型与本研究亦不同。对乳腺病灶行 DCE-MRI 扫描,根据所得图像分析不同序列病变处信号特点、病变形态学特征及所得 TIC 曲线类型,对病灶良恶性的鉴别诊断具有肯定性价值[20,21]。参考美国放射学会 BI-RADS 诊断标准绘制 TIC 曲线,分为三型,I 型为流入型,呈渐进性强化,注入对比剂后 2-7min 内信号强度逐渐持续上升,增加幅度大于 10%;Ⅱ型为平台型,注射对比剂后增强早期呈明显强化并达到峰值,2-7min 内增强信号变化不明显,维持在峰值上下 10%;Ⅲ型为流出型,早期迅速强化后又迅速下降且 2-7min 内信号强度减退幅度>10%。时间-信号强度曲线Ⅰ型多为良性病变[22]特征,但本次研究中恶性病变组中有 2 例浸润性导管癌表现为Ⅰ型曲线,可能因部分混合型浸润性导管癌生物学行为与良性肿瘤类似呈缓慢、逐渐强化有关。

.................................

结论

本研究通过系统性分析 65 例患者的临床及影像资料,依据美国放射学会提出的 BI-RADS 诊断标准对患者图像进行分析诊断,对乳腺磁共振 DCE-MRI、DWI 和1H-MRS 等不同成像技术对乳腺良恶性病变诊断的价值及局限性进行探讨,得出以下结论:

1、DCE-MRI 是目前乳腺磁共振检查中最成熟和最应用最广泛的方法,可从形态学和血流动力学进行分析,其诊断乳腺良恶性病变的敏感度较高,特异度相对较低。

2、本研究 b 值为 1000s/mm2,乳腺良恶性病变组间 ADC 值差异有统计学意义,通过绘制 ROC 曲线,得出 ADC 值取 1.12×10-3mm2/s 作为乳腺良恶性病变的诊断阈值,其诊断效能最高;

3、通过 DWI 检查测量 ADC 值诊断乳腺良恶性病变的特异度较高;

4、1H-MRS 可一定程度提高乳腺乳腺良恶性病变的敏感度和特异度,但受机器性能、病灶本身生物学特性等多方面因素影响,使其单独应用受限;

5、DCE-MRI、DWI 和1H-MRS 联合应用对诊断乳腺良恶性病变的诊断效能高于 DCE-TIC 与 DWI-ADC 的联合应用。

参考文献(略)