本文是一篇学前教育论文,本研究发现:儿童视角下的建构区要素涉及四个方面,按照儿童提到的频数从多到少排列为建构区材料、建构区环境、建构区关系和建构区规则。

第一章绪论

第一节研究缘起

一、幼儿园活动区创设受到广泛关注

《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2020年)》提到,“百年大计,教育为本”[1],经济进步与教育发展紧密联系,文件中充分体现了新时期新阶段党和国家对学前教育改革和发展的高度重视,也凸显了学前教育阶段在基础教育中越来越重要的地位。游戏作为幼儿园的基本组织形式,在推动学前教育发展和提升学前教育质量中起到关键作用。《3-6岁儿童学习与发展指南》中明确指出“要珍视游戏独特价值,创设丰富的教育环境,合理安排一日生活,最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知,实际操作和亲身体验获取经验的需要”[2]。《幼儿园工作规程》中也提到“幼儿园应当将环境作为重要的教育资源,合理利用室内外环境,创设开放的、多样的区域活动空间,提供适合幼儿年龄特点的丰富的玩具、操作材料和幼儿读物,支持幼儿自主选择和主动学习”[3]。

可见,当前国家对幼儿园中活动区域的创设给予了高度重视,遵循幼儿年龄特点的材料配备、布局空间、环境资源等具有促进幼儿自主学习、自主探索、自我发展的意义和价值。而在建构区中,幼儿通过触摸各种建构材料,感知人、事、物的空间关系,强化数、量、形的认知,这些在一定程度上也都会促进幼儿感知觉、想象力、思维性、团结力等学习品质和行为品质的发展。

学前教育论文参考

...............................

第二节研究目的与研究意义

一、研究目的

本研究旨在从“儿童视角”出发,综合运用马赛克法、访谈法、观察法等多种研究方法收集相关资料,了解5-6岁儿童对室内建构区的实际认识和想象期待,分析儿童喜欢/不喜欢的建构区及原因,并探究不同性别儿童在建构区各要素上是否存在差异性,最后结合实际的调研情况提出真正满足大班儿童兴趣需要的建构区创设的有效策略,以更好地发挥其教育价值。同时,也希望通过本次研究能引起广大教育者的关注,在创设建构区时能够关注到所有儿童,尊重儿童的真实意愿,尽可能的满足儿童的建构需求。

二、理论意义

(一)丰富儿童视角的理论研究

儿童视角主要起源和发展于国外,国内虽然在儿童视角的理论探索方面稍有建树,但实证研究方面仍较为欠缺。本研究试图通过鲜活的案例呈现及有力的数据支撑,将儿童视角理论与幼儿园实践相结合,探索儿童视角下的建构区,对“儿童本位”研究范式进行再思考,为我国进行儿童视角的教育研究打开新思路。

(二)丰富建构区的研究视角

在当前已有的相关文献中,大多数学者对幼儿园建构区的教育价值都持有肯定态度,并对建构材料、环境创设、教师指导、同伴互动等方面进行了调查和研究,但鲜少有以儿童为主体来进行的研究,对不同性别儿童的观点进行差异性分析的研究更是少之又少。因此,本研究秉承儿童视角理念,以大班儿童为研究主体展开调研,使用综合性研究方法和高效率分析软件了解儿童对建构区的真实观点,为幼儿园建构区的创设研究提供新途径、新方向。

.......................

第二章研究设计

第一节研究的理论基础

一、新童年社会学

20世纪60年代,法国社会史学家菲利普·阿里耶斯发表的专著《儿童的世纪——旧制度下的儿童和家庭生活》开启了新“童年研究”的序幕[85],之后,在20世纪80年代兴起的新童年社会学开启了对童年研究的新视角。新童年社会学的主要代表人物艾伦·普劳特(Alan Prout)、克里斯·詹克斯(Chris Jenks)等人在批判生物学和社会化理论趋向的传统童年研究的基础上提出将儿童视作有能力的独立个体,强调在研究中儿童的主体地位。他们提出:“儿童是积极的、富有创造力的社会机体,他们创造属于自己的独特文化,同时对成人社会做出贡献”[86]p63。这说明新童年社会学强调的是倾听儿童的声音,尊重儿童社会权利和地位,这也为儿童视角的研究提供了理论基础。基于此,本研究尝试从儿童视角出发,采用马赛克实践研究,深入发掘儿童世界中关于室内建构区的总体特征和整体感受,同时尊重儿童的参与意愿,鼓励其亲身参与,充分体现儿童的研究主体地位。

二、现象学

20世纪初,德国哲学家胡塞尔(Edmund Husserl)创立了现象学,主张“回归事情本身”及“生活世界”理论,他的追随者如海德格尔、伽达默尔等人通过对现象学各方面的探讨,最终形成了丰富多彩的现象学哲学流派。陈向明在其著作中指出现象学强调的是本质还原及现象本质,因此在进行质的研究时要注意研究的整体性、情境性和关联性[87]p34。到了20世纪40年代左右,一些学者将现象学引入教育领域,强调以生活体验为教育的起始点,关注每一位学生的个性和独特性[88],其特点主要表现在回到事实本身、交互主体性和生活世界三个方面[89]。刘良华在阐述现象学研究的方法论时也指出现象学在教育研究领域中主要采用体验研究,这需要研究者与研究对象之间建立一种和谐亲密的关系,不再明确区分彼此的角色和地位[90]。

......................

第二节研究方法与思路

一、研究方法

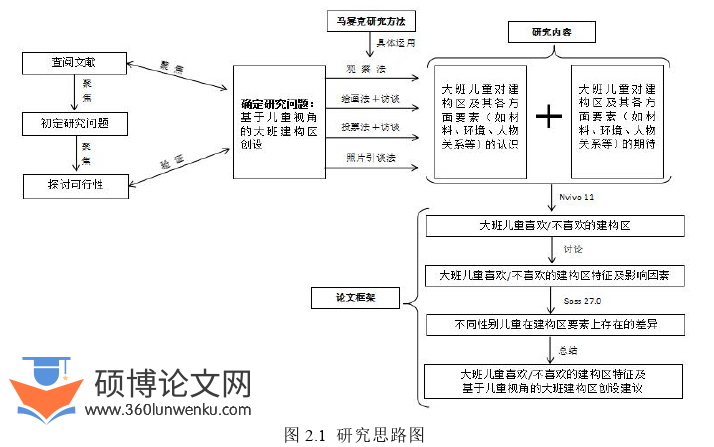

本研究主要运用的是马赛克法,借助访谈法、绘画法、观察法等研究方法进一步探寻儿童视角下的大班建构区,之后使用Nvivo11软件和SPSS 27.0软件对收集到的与事实和现象相关的原始资料进行分析、比较、归纳和梳理,以更全面地呈现儿童视角下的室内建构区,将质性研究与量化研究有效结合,使文章有血有肉,具体研究方法如下:

(一)研究资料收集方法

1.马赛克法的介绍

马赛克研究方法又被译为是镶嵌法,包括多种倾听儿童声音的方法。2001年,在一项名为“倾听儿童对于早期教育机构的看法”的研究中,Clark和Moss提出并应用了马赛克方法,这顿时引起了广大教育研究者的关注。在这项研究中,他们将传统的研究方法(如观察法、访谈法等)与参与式研究法(如幼儿会议、幼儿之旅、幼儿自主绘画等)相结合,借助不同工具的结合形成一个描绘出儿童对所处教育环境的感知的丰富画面,帮助儿童从“研究对象”变成了“研究参与者”[91]p13-16。他们指出,在这一过程中,当儿童越来越多地通过使用相机、绘画、口述、游览等方法参与研究,获得一定的经验和看法,若把这些通过使用不同工具而获得的信息看做是一片片“马赛克”,那么将它们结合起来就可以构建成有关儿童经验和看法的完整图画。可以说,在马赛克研究方法中,儿童是被视为有能力的对象,而不是被动的对象,各种方法之间也不是相互分离的,而是相辅相成,彼此之间紧密联系的。

............................

第三章 儿童视角的建构区结果与分析 .................... 37

第一节 大班儿童喜欢的建构区 ............................. 37

一、材料特点:“好玩”“多”“彩色” ................................ 37

二、环境布置:“好看”“大”“整齐” ......................... 41

第四章 儿童视角下的建构区研究总结 ............................. 63

第一节 儿童视角下喜欢/不喜欢的建构区特征 ................................ 63

一、大班儿童喜欢的建构区特征 ..................... 63

二、大班儿童不喜欢的建构区特点 ........................... 63

第五章 儿童视角下的建构区研究反思 ....................... 77

第四章儿童视角下的建构区研究总结

第一节儿童视角下喜欢/不喜欢的建构区特征

一、大班儿童喜欢的建构区特征

(一)建构材料具有多样性

儿童的年龄特点及身心发展规律决定了儿童喜欢具有多样性的建构区,这也是区域创设的基本要求之一。对于建构区而言,多样性主要体现在材料上,包括材料的玩法、颜色、数量、形状等方面。

1.儿童喜欢玩法多样的材料

本次研究发现相比玩法单一的高结构材料,儿童对玩法多样的低结构材料更为着迷,不仅可以通过组合低结构材料搭建各式各样的物品或建筑物,还可以利用低结构材料进行不同区域游戏的互动。儿童也在研究中直接表示自己喜欢“好玩”的建构区材料,经过进一步分析后发现儿童在使用“好玩”的材料搭建的作品上存在着性别差异,女生倾向于搭建建筑类作品,而男生偏爱于搭建武器类或交通类作品,这也使他们对“好玩”的材料的需求有所不同。

值得注意的是,儿童喜欢“好玩”的建构材料的观点在其他的研究中也有所体现,如谢玉华在其研究中就发现大多数儿童都喜欢丰富多样的游戏材料,尤其是大班儿童。此外,她还指出有趣、好玩的游戏材料有利于调动儿童的操作兴致,并在操作过程中获得乐趣和成就感[81]。除了一些研究外,我国2016年颁布的《幼儿园工作规程》中也明确规定“幼儿园应当因地制宜创设游戏条件,提供丰富、适宜的游戏材料”[3],强调应通过投放种类丰富的材料以促进儿童的全面发展。综上所述,可以看出这些调查研究与文件规定都强调了在进行材料投放时应该关注到材料的丰富性,而这些也恰好符合儿童对多样化游戏材料的需求。

学前教育论文怎么写

............................

第五章儿童视角下的建构区研究反思

从上世纪80年代起直至今日,儿童视角的研究逐渐完善化,马赛克研究方法的运用逐渐丰富化,这种“与儿童一起研究”的方式让研究真正深入到儿童的真实生活中,感受他们的体验,领悟他们的想法,比以往按照传统方法来探讨建构区创设的研究多了些许儿童的色彩。在正式开展研究前,我曾对是否能够顺利完成研究感到彷徨和惶恐,一是担忧在有限的研究时间中无法完全运用马赛克研究方法获取儿童的观点,二是担心儿童研究的自由度过高会影响研究的进行。但在不断的尝试、请教、沟通和学习的过程中,我学会一步步地理解和运用马赛克研究方法,学会与儿童一起研究,让儿童充分参与本次研究。这也让我对儿童视角下的建构区的认识更加立体、全面,最终呈现出一定的研究结果,为建构区的创设研究提供一些实质性的意见。

顾城曾说:“在哪里看天都是天,只是大地有所不同”,儿童一直都是学前教育领域的重要研究对象,他们具有哪些形象和权利,取决于我们站在哪个角度来看待。纵观当前国内关于建构区的研究可以发现,绝大多数研究都是成人站在儿童的角度提出建构区创设的相关建议,这些研究将儿童视为研究对象。而本研究则致力于从儿童视角出发,选择适合儿童发展特点的研究方法让其得以表达自己的真正心声,因此本研究中的儿童更多扮演的是研究的参与者,而不是被研究的对象。同时,这也是本次研究中最主要的创新之处。

参考文献(略)