第一章 影响媒体呈现的因素分析

第一节 影响媒体呈现的宏观因素

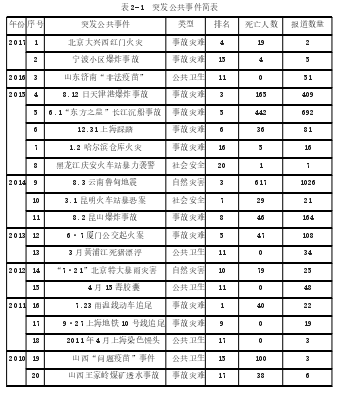

影响媒体呈现的宏观因素考察媒体呈现突发公共事件因素的宏观层面,主要从报道数量、死亡人数以及事件发生频率的角度进行研究。本研究选取样本的突发公共事件类型、热点舆情事件排名、死亡人数以及人民网媒体报道的基本情况情况如表 2-1 突发公共事件简表。8 年间,掀起中国舆论轩然大波的突发公共事件总共 20 个。平均每年就有 2.3 个事件发生,事件平均死亡人数为 83.4 人,平均报道篇数为 137.1 篇。从单个案例来看,2014年的云南鲁甸地震死亡人数最多,报道数量也最多。

..............................

第二节 影响媒体呈现的微观因素

属性包含事物的性质、特点、系统,是事物的本质。本质是决定客观事物具有各种表现的依据,是事物内在的、相对稳定的方面。《国家突发公共事件总体应急预案》将突发公共事件定义为突然发生的,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件。毋庸置疑,突发公共事件的本质是自然属性与社会属性的统一。突发公共事件的自然属性与社会属性的统一本质,具体表现在突发公共事件的性质上即突发性、破坏性、可控性。事件类型决定事件性质的发生程度。事件性质的发生程度导致事件社会影响程度。社会影响程度越大涉及到社会各因素介入处理事件越多。中国突发公共事件社会因素介入的程度一般为政治介入。

属性包含事物的性质、特点、系统,是事物的本质。本质是决定客观事物具有各种表现的依据,是事物内在的、相对稳定的方面。《国家突发公共事件总体应急预案》将突发公共事件定义为突然发生的,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件。毋庸置疑,突发公共事件的本质是自然属性与社会属性的统一。突发公共事件的自然属性与社会属性的统一本质,具体表现在突发公共事件的性质上即突发性、破坏性、可控性。事件类型决定事件性质的发生程度。事件性质的发生程度导致事件社会影响程度。社会影响程度越大涉及到社会各因素介入处理事件越多。中国突发公共事件社会因素介入的程度一般为政治介入。

原发属性是突发公共事件的自然属性,是突发公共事件的本质特征,不以人的意志为转移。它包括突发公共事件的类型、严重性、异常性。突发公共事件类型分为自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全。突发公共事件的严重性以事件官方最终的死亡人数为准。突发公共事件原发属性中死亡人数而产生的重大性直接影响着突发公共事件的新闻价值,影响其报道的与否、报道的多少、报道的进度。休梅克和科恩在《全球新闻:实践者、内容与公众》中以数据异常维度衡量事件的异常性,并指出数据异常是指特定事件对社会平均状态的偏离以及呈现的偏离程度。该维度可以细分为类型异常性和程度异常性两个指标,前者是指特定灾难类型发生率偏离平均值的程度,后者则衡量特定灾难死亡人数偏离平均值的程度[1]。突发公共事件类型异常性=事件类型发生频率/事件均值;突发公共事件程度异常性=事件类型死亡率/死亡人数均值。

................................

第二章 媒体呈现的框架变迁路径

第一节 媒介框架呈现变迁

媒体选择如何呈现突发公共事件,如何建构和阐释事件,影响公众对事件的感知。媒体框架是一种基于现实的选择性的呈现。本研究框架分析综合纽曼(Neuman)和克里格勒(Crigler)(1992)、Semetko 和 Valkenburg(2000)提出框架,分别编码 0—6 为:事实框架、解释框架、救援框架、人文关怀框架、经济后果框架、道德评价框架、归责框架。事实框架是基于突发公共事件的调查进展、伤员救治状况、遇难人员情况等客观事实选择性实时报道框架。解释框架基于事件发生的原因的分析、判断框架,主要包括技术性原因等。救援框架是政府性质的救援方案、指示、行动和民间组织性质的志愿支援活动为主框架。人文框架以伤痛、悲怀、悲天悯人的情感的流露为要点,引起大众的情感共鸣框架。经济后果框架是对于突发公共事件所造成的社会经济损失与经济赔偿的框架。道德评价框架是对于突发公共事件中道德层面是非扬贬评价框架。归责框架行政机关对于事件责任人所做的处理正法的惩处结果框架。

一、媒体框架类别的总体分布

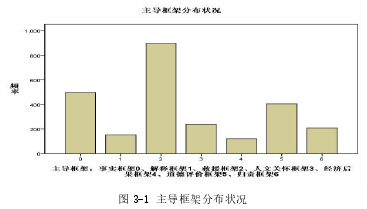

如图 3-1 主导框架分布状况所示,从总体来看,我国突发公共事件的媒体呈现基本遵循了积极救援、呈现事实、道德评价、事件归责的常规的新闻报道框架。媒体呈现的框架并非均衡分布而是存在显著差异。救援框架出现的频率最高,说明救援框架报道次数最多。突发公共事件的事实报道、道德评价框架占比仅次于救援框架;归责和人文关怀框架次之,解释,经济后果框架占比最少。媒体在呈现突发公共事件的整个过程中,救援框架首先受到媒体的广泛关注。事实呈现虽然占比低于救援框架,但仍占据了总体框架较大比重,成为框架中坚层。道德评价作为引导舆论、动员社会的重要框架,与事实呈现所占比例相当。经济后果框架和归责框架占比居于救援、事实、道德评价之下。政府对经济赔偿的迅速、集中处理特点,导致经济后果框架的报道篇幅相对较少。人民网作为主流官方媒体的代表,框架的使用侧重官方取向的新闻报道形态的同时,也不乏民间立场。

...............................

................................

第二章 媒体呈现的框架变迁路径

第一节 媒介框架呈现变迁

媒体选择如何呈现突发公共事件,如何建构和阐释事件,影响公众对事件的感知。媒体框架是一种基于现实的选择性的呈现。本研究框架分析综合纽曼(Neuman)和克里格勒(Crigler)(1992)、Semetko 和 Valkenburg(2000)提出框架,分别编码 0—6 为:事实框架、解释框架、救援框架、人文关怀框架、经济后果框架、道德评价框架、归责框架。事实框架是基于突发公共事件的调查进展、伤员救治状况、遇难人员情况等客观事实选择性实时报道框架。解释框架基于事件发生的原因的分析、判断框架,主要包括技术性原因等。救援框架是政府性质的救援方案、指示、行动和民间组织性质的志愿支援活动为主框架。人文框架以伤痛、悲怀、悲天悯人的情感的流露为要点,引起大众的情感共鸣框架。经济后果框架是对于突发公共事件所造成的社会经济损失与经济赔偿的框架。道德评价框架是对于突发公共事件中道德层面是非扬贬评价框架。归责框架行政机关对于事件责任人所做的处理正法的惩处结果框架。

一、媒体框架类别的总体分布

如图 3-1 主导框架分布状况所示,从总体来看,我国突发公共事件的媒体呈现基本遵循了积极救援、呈现事实、道德评价、事件归责的常规的新闻报道框架。媒体呈现的框架并非均衡分布而是存在显著差异。救援框架出现的频率最高,说明救援框架报道次数最多。突发公共事件的事实报道、道德评价框架占比仅次于救援框架;归责和人文关怀框架次之,解释,经济后果框架占比最少。媒体在呈现突发公共事件的整个过程中,救援框架首先受到媒体的广泛关注。事实呈现虽然占比低于救援框架,但仍占据了总体框架较大比重,成为框架中坚层。道德评价作为引导舆论、动员社会的重要框架,与事实呈现所占比例相当。经济后果框架和归责框架占比居于救援、事实、道德评价之下。政府对经济赔偿的迅速、集中处理特点,导致经济后果框架的报道篇幅相对较少。人民网作为主流官方媒体的代表,框架的使用侧重官方取向的新闻报道形态的同时,也不乏民间立场。

...............................

第二节 信源呈现变迁

信源是新闻媒体进行新闻报道建构新闻框架的基础。媒体呈现的信源既包括直接引语,即新闻报道中出现的直接引用采访对象的话语;还包括间接引语,即报道中间接引用采访对象的话语。本研究通过分析样本,媒体呈现信源分为以下类型政府、责任人、受害者、专家、媒体、市民、目击者、企业组织其他,分别编码为 0—8。政府是政府相关部门发言,责任人是归咎事件责任的对象。受害者与责任人相对,是在突发公共事件中身体或者物质受到伤害的人。专家是相关领域的专业人士的言论分析。目击者是知情者或者了解现场情况的人。

信源是新闻媒体进行新闻报道建构新闻框架的基础。媒体呈现的信源既包括直接引语,即新闻报道中出现的直接引用采访对象的话语;还包括间接引语,即报道中间接引用采访对象的话语。本研究通过分析样本,媒体呈现信源分为以下类型政府、责任人、受害者、专家、媒体、市民、目击者、企业组织其他,分别编码为 0—8。政府是政府相关部门发言,责任人是归咎事件责任的对象。受害者与责任人相对,是在突发公共事件中身体或者物质受到伤害的人。专家是相关领域的专业人士的言论分析。目击者是知情者或者了解现场情况的人。

一、信源类型与数量的总体分布

媒体信源类别总体分布状况显示,突发公共事件的媒体呈现援引最多的是政府信源。受害者、专家所占比例均超过 10%;媒体、市民、企业组织信源援引的占比均在 5%以上;目击者、责任人和其他信源的占比均在 5%以下;责任人占比最低,仅占 2.35%。这表明,

信源分布呈现极不平衡的状况。突发公共事件的媒体呈现高度集中于单一的官方信源,其他渠道信源的援引很少。

如图 3-4 所示,事件信源分布状况呈现几点特征。

其一,政府信源独领风骚。政府信源对突发公共事件阐释有着稳定主导地位。以政府为代表的官方政治化的倾向较浓厚。政府的权威地位使政府信源更具权威性和可靠性。其二,责任人信源处于几近失语状态。突发公共事件发生之后,涉及事件的企业责任人信源大部分均以其身份受到政府相关部门的羁押控制,事件的发声任务落在政府或者政府指派的事件专门调查组身上。由于自然灾害的自然特性,自然灾害的责任人很难明确的具体对象。人民网呈现的责任人的身份多为在应对自然灾害过程中失责地方政府官员。

因此,责任人信源占比较低。其三,专家信源所占比重仅次于政府,信源的政治属性高于专业技术属性,除了政府和责任人双方发声外,媒体呈现缺乏政府政治性信源以外的第三方中立信源提供事件原由的阐释。企业或者组织信源多为救援的志愿服务组织以及社会各界捐赠组织。

................................

如图 3-4 所示,事件信源分布状况呈现几点特征。

其一,政府信源独领风骚。政府信源对突发公共事件阐释有着稳定主导地位。以政府为代表的官方政治化的倾向较浓厚。政府的权威地位使政府信源更具权威性和可靠性。其二,责任人信源处于几近失语状态。突发公共事件发生之后,涉及事件的企业责任人信源大部分均以其身份受到政府相关部门的羁押控制,事件的发声任务落在政府或者政府指派的事件专门调查组身上。由于自然灾害的自然特性,自然灾害的责任人很难明确的具体对象。人民网呈现的责任人的身份多为在应对自然灾害过程中失责地方政府官员。

因此,责任人信源占比较低。其三,专家信源所占比重仅次于政府,信源的政治属性高于专业技术属性,除了政府和责任人双方发声外,媒体呈现缺乏政府政治性信源以外的第三方中立信源提供事件原由的阐释。企业或者组织信源多为救援的志愿服务组织以及社会各界捐赠组织。

................................

第一节 媒体呈现规律的特点................................... 47

第二节 媒体呈现意蕴的解读............................... 49

第三章 媒体呈现规律的思考

第一节 媒体呈现规律的特点

通过对人民网 8 年间突发公共事件媒体报道呈现状况进行分析,本研究得出以下特点:

第一,媒体通过大众议程设置的方式建构了拟态图景。突发公共事件通过媒体呈现影响大众的感知,引起大众的舆论的喧哗。那么,突发公共事件为什么能够引起大众舆论的喧哗?原因可以归纳为以下几个方面。其一,突发公共事件存在大量与民生相关的事件类型,而与大众生活距离相对较远的事件较少。突发公共事件与民生关联度大,与大众切身利益相关,更容易引发大众的焦虑和恐慌。因此,突发公共事件的媒体呈现获得了大众的广泛关注。其二,大众议程与媒体议程形成互动趋势。新媒体兴起,2010 年被喻为“微博元年”,大众参与媒体报道的途径扩宽,大众参与变得更广泛。大众从突发公共事件的旁观者的身份转变为参与者、亲历者、见证者的角色。大众议程与媒体议程形成互动趋势,一定程度放大了议程设置的效果,延长了媒体议程设置的时长。其三,媒体议程设置与政府微博形成互动。媒体及时引用政府发布的事件进展和处理结果,将政府权威信息及时公布于众,成为政府与大众之间的桥梁,扩大了媒体议程设置的效果,获得大众更多关注。其四,在媒体呈现中,政府在处理和应对我国突发公共事件时,角色定位界限模糊。与国外突发公共事件处理方式和应对模式不同,政府作为监管方的同时,替代了责任方的职责,全盘接管救援的任务和政府代偿的工作。这使得政府难以摆承担脱连带责任的困局,一旦受到大众责难,容易陷入两难境地。政府大包大揽,定位界限不明晰,身处矛盾的双重身份下,易引发政府危机,陷入舆论旋涡,成为众矢之的。

通过对人民网 8 年间突发公共事件媒体报道呈现状况进行分析,本研究得出以下特点:

第一,媒体通过大众议程设置的方式建构了拟态图景。突发公共事件通过媒体呈现影响大众的感知,引起大众的舆论的喧哗。那么,突发公共事件为什么能够引起大众舆论的喧哗?原因可以归纳为以下几个方面。其一,突发公共事件存在大量与民生相关的事件类型,而与大众生活距离相对较远的事件较少。突发公共事件与民生关联度大,与大众切身利益相关,更容易引发大众的焦虑和恐慌。因此,突发公共事件的媒体呈现获得了大众的广泛关注。其二,大众议程与媒体议程形成互动趋势。新媒体兴起,2010 年被喻为“微博元年”,大众参与媒体报道的途径扩宽,大众参与变得更广泛。大众从突发公共事件的旁观者的身份转变为参与者、亲历者、见证者的角色。大众议程与媒体议程形成互动趋势,一定程度放大了议程设置的效果,延长了媒体议程设置的时长。其三,媒体议程设置与政府微博形成互动。媒体及时引用政府发布的事件进展和处理结果,将政府权威信息及时公布于众,成为政府与大众之间的桥梁,扩大了媒体议程设置的效果,获得大众更多关注。其四,在媒体呈现中,政府在处理和应对我国突发公共事件时,角色定位界限模糊。与国外突发公共事件处理方式和应对模式不同,政府作为监管方的同时,替代了责任方的职责,全盘接管救援的任务和政府代偿的工作。这使得政府难以摆承担脱连带责任的困局,一旦受到大众责难,容易陷入两难境地。政府大包大揽,定位界限不明晰,身处矛盾的双重身份下,易引发政府危机,陷入舆论旋涡,成为众矢之的。

第二,新闻价值的选择更倾向于中产阶层群体,有向中产阶层利益倾斜的趋势。中产阶层英文原意为“中间阶层”,从财产角度、社会关系或者政治角度、社会等级角度划分中产阶层。从社会学角度分析,中产阶层狭义上特指白领服务业专业人士阶层。中产阶层与民生密切相关。传统的把关人将突发性、显著性、异常性、重要性、接近性、人情味等作为选择新闻的新闻价值要素。各新闻价值要素在突发公共事件的媒体呈现的选择中是有倾向性的。突发公共事件的严重性比其异常性更能影响媒体议程设置。而突发公共事件的严重性对民生有普遍的广泛的影响力。兼具严重性和异常性两者新闻价值要素的事件获得媒体更加广泛的报道和关注。媒体对符合新闻价值标准和大众利益的突发公共事件的关注是理所应当、情理之中的。但突发公共事件影响的社会群体却是不同的。

...............................

结语

突发公共事件是如何被媒体呈现,尘起喧嚣,又是怎样逐渐淡出大众的视野,消失沉寂的呢?哪些因素影响着突发公共事件的媒体呈现?影响突发公共事件的媒体呈现因素具体是怎样发挥其影响,影响的程度如何?突发公共事件的媒体呈现框架变迁规律与呈现特征如何?媒体呈现体现了哪些社会意蕴和现实价值?

...............................

结语

突发公共事件是如何被媒体呈现,尘起喧嚣,又是怎样逐渐淡出大众的视野,消失沉寂的呢?哪些因素影响着突发公共事件的媒体呈现?影响突发公共事件的媒体呈现因素具体是怎样发挥其影响,影响的程度如何?突发公共事件的媒体呈现框架变迁规律与呈现特征如何?媒体呈现体现了哪些社会意蕴和现实价值?

本研究着重选取受引起舆论轩然大波的突发公共事件的报道,契合了当下的研究热点。研究结合典型的突发公共事件的案例,分析影响媒体呈现的因素并深入地分析这些因素影响的程度,进一步分析了媒体呈现的框架、信源、主导框架与辅助框架交叉关系,探寻媒体呈现变迁规律与特征。

突发公共事件的媒体呈现路径有着特定的思维与策略,并体现不同的社会阶层群像话语权。突发公共事件的媒体呈现体现出场域博弈与媒体共举的特点。媒体呈现并非仅涉及媒体层面的内涵,也包含与社会的互动关系。媒体呈现突发公共事件的过程是政治权力与民间场域博弈的过程,英雄式与生命式双重价值融合的过程。与此同时,突发公共事件的媒体呈现具有深刻的社会价值即社会记忆的唤醒、危机意识的认同、社会“共同体”的凝聚性的提高。

突发公共事件的媒体呈现路径有着特定的思维与策略,并体现不同的社会阶层群像话语权。突发公共事件的媒体呈现体现出场域博弈与媒体共举的特点。媒体呈现并非仅涉及媒体层面的内涵,也包含与社会的互动关系。媒体呈现突发公共事件的过程是政治权力与民间场域博弈的过程,英雄式与生命式双重价值融合的过程。与此同时,突发公共事件的媒体呈现具有深刻的社会价值即社会记忆的唤醒、危机意识的认同、社会“共同体”的凝聚性的提高。

本研究不再放置于单一的事件案例分析,也不再研究某一时点的事件报道,将突发公共事件的媒体呈现放置在时间的发展脉络,空间的变换之中。研究以 8 年作为一个整体,考察了其整体情态,考察事件与事件媒体呈现之间的链接关系。研究通过变量之间的数据关系,得出问题结论,有理有据,使得报道的优化策略做到有的放矢。

参考文献(略)