一、新华社新闻述评样本选取及概览

(一)选取新华社述评为研究对象的缘由

文章以新华社为对象,基于话语分析视阈,对其所刊发的新闻述评文章展开话语分析研究,并对其新闻述评文章所呈现出的话语特征进行总结分析。为何选择新华社的述评文章为研究对象?主要基于以下三方面的考量:

其一,地位的权威性。新华通讯社是中国共产党创办和领导的新闻舆论工作重镇,有着悠久的历史,前身是成立于 1931 年的红色中华通讯社,自创办以来始终履行党和国家“耳目喉舌”的职责和功能,与生俱来带着权威性和指导性,因此,为了解当前媒体对新闻述评文体的应用现状,以新华社新闻述评文章为研究对象,分析其新闻话语的表达,并尝试总结话语特征,具有一定的代表性。

(一)选取新华社述评为研究对象的缘由

文章以新华社为对象,基于话语分析视阈,对其所刊发的新闻述评文章展开话语分析研究,并对其新闻述评文章所呈现出的话语特征进行总结分析。为何选择新华社的述评文章为研究对象?主要基于以下三方面的考量:

其一,地位的权威性。新华通讯社是中国共产党创办和领导的新闻舆论工作重镇,有着悠久的历史,前身是成立于 1931 年的红色中华通讯社,自创办以来始终履行党和国家“耳目喉舌”的职责和功能,与生俱来带着权威性和指导性,因此,为了解当前媒体对新闻述评文体的应用现状,以新华社新闻述评文章为研究对象,分析其新闻话语的表达,并尝试总结话语特征,具有一定的代表性。

其二,内容主题的全面性。新华社创立伊始,就承载着“消息汇总”的功能定位,是新闻流通的重要渠道,被称为“供应新闻的大动脉”,拥有着完善且功能强大的新闻报道和发布体系,其内容关照国内外各个领域各种类型的新闻实践活动,内容全面且丰富,为新闻述评研究提供了丰富的内容素材。

其三,数据的完整性。集纳新华社播发所有新闻报道的新华社平台,是一个具有海量存储、搜索便捷的多媒体数据库,它对所收录的新闻报道进行搜集并编码,在平台上按照一定条件,通过检索就能获得新华社某一种类的相关报道目录及详细内容,为研究样本的搜集提供了便捷可行的渠道。

综上,本文于新华网选取新华社所刊发的具有明显“述评”标志的文章为研究对象,以较好的观察认识新华社新闻述评的话语呈现方式,更加深刻的认识当下媒体对新闻述评文体的应用与呈现,从而为更好的发挥述评文体的优势提供建议与对策。

..........................

(二)新闻述评样本的筛选

为确保研究的系统与科学,文章在样本的择取中进行了如下几个步骤:首先,限定样本时间。郭步陶在 1936 年《评论作法》中提及新闻述评时说“述评不一定天天有”,其“是把一段时间经过的要事,连缀起来,成一有系统的评判”1,基于此,考虑到样本数量的丰富性和研究价值,文章将其时间范畴限定为 12 个月。同时,鉴于 2018 年为改革开放四十周年纪念年、2019 年为新中国成立七十周年纪念年,都属重大主题纪念年,而新华社作为国家通讯社,也均对其作出了丰富的报道呈现,基于样本丰富性的考量,故将开始时间确定为2018 年 10 月 1 日,结束之日确定为 2019 年 9 月 30 日,对历时 12 个月的样本数据进行抓取。

其次,择取述评样本。在新华网数据库中,设定检索条件主题词为“述评”,时间起始点设定为 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日,对相关全部报道进行搜索,同时,在谷歌浏览器中以相同条件检索,同时限定检索站点为“xinhaunet.com”,经对两种检索方式的对比统计,共收集符合条件的样本 456篇,在以上所得结果中,去除不相关的无效样本,剩余即为本研究所需的有效样本,其中有效样本的选取原则如下:

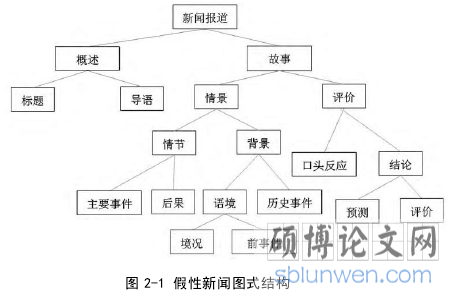

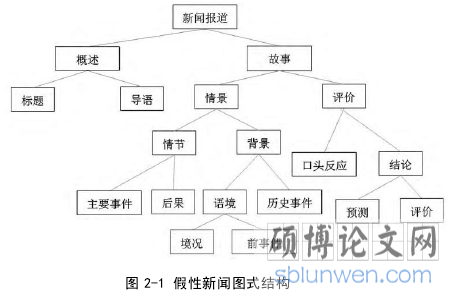

新闻图式是新闻文本宏观结构的一系列规则,尤指新闻常规的叙事范畴和类型。对此,梵·迪克提出了假性新闻图式结构,主要有下图所展示几部分内容:

但正如梵·迪克所说,所谓的完整的图式范畴只是在理论上存在的,在事件类报道如通讯和消息体裁中表现的是较为完整的,但在其他新闻体裁中,除了必不可少的标题和主要事件外,诸如评论预测等图式内容并非都有所体现,这些对于文章整体架构的呈现而言是无关紧要的。1考虑到不同选题类型的述评文章在行文结构安排上的侧重点会有所不同,也因此可能导致在新闻图式的具体呈现方式上略有不同,在综合考虑这些因素的基础上为较为全面展示新华社新闻述评文章的新闻图式,此部分的分析样本将按照事件性新闻述评和非事件性新闻述评这两类来进行,下面将从中随机各抽取一篇进行详细分析。

..............................

三、新华社新闻述评的微观语义分析...........................33其三,数据的完整性。集纳新华社播发所有新闻报道的新华社平台,是一个具有海量存储、搜索便捷的多媒体数据库,它对所收录的新闻报道进行搜集并编码,在平台上按照一定条件,通过检索就能获得新华社某一种类的相关报道目录及详细内容,为研究样本的搜集提供了便捷可行的渠道。

综上,本文于新华网选取新华社所刊发的具有明显“述评”标志的文章为研究对象,以较好的观察认识新华社新闻述评的话语呈现方式,更加深刻的认识当下媒体对新闻述评文体的应用与呈现,从而为更好的发挥述评文体的优势提供建议与对策。

..........................

(二)新闻述评样本的筛选

为确保研究的系统与科学,文章在样本的择取中进行了如下几个步骤:首先,限定样本时间。郭步陶在 1936 年《评论作法》中提及新闻述评时说“述评不一定天天有”,其“是把一段时间经过的要事,连缀起来,成一有系统的评判”1,基于此,考虑到样本数量的丰富性和研究价值,文章将其时间范畴限定为 12 个月。同时,鉴于 2018 年为改革开放四十周年纪念年、2019 年为新中国成立七十周年纪念年,都属重大主题纪念年,而新华社作为国家通讯社,也均对其作出了丰富的报道呈现,基于样本丰富性的考量,故将开始时间确定为2018 年 10 月 1 日,结束之日确定为 2019 年 9 月 30 日,对历时 12 个月的样本数据进行抓取。

其次,择取述评样本。在新华网数据库中,设定检索条件主题词为“述评”,时间起始点设定为 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日,对相关全部报道进行搜索,同时,在谷歌浏览器中以相同条件检索,同时限定检索站点为“xinhaunet.com”,经对两种检索方式的对比统计,共收集符合条件的样本 456篇,在以上所得结果中,去除不相关的无效样本,剩余即为本研究所需的有效样本,其中有效样本的选取原则如下:

其一,来源于新华社的新闻述评文章存在重复样本,包括同一内容但在不同时间分别发布在新华网网站和新华网手机客户端的文章,以及同一内容在不同频道的发布。如 2019 年 9 月 18 日和 9 月 19 日,新华网发布了同一标题、同一内容的《和平中国——70 年中国面貌变迁述评之十》这一述评文章。针对以上重复样本,本文均采用匹配新华社电头发布的第一篇报道为样本;

其二,本研究主要针对文字这一形式的新闻述评话语进行研究,故排除新华网图片频道单独刊发的系列述评文章的配图;

其三,剔除未冠明新华社电头的其他来源稿件。在新华网站点内检索述评文章,存在部分刊发于新华网,但其内容源头并非新华社,无新华社电头,无新华社记者署名,如 2019 年 8 月 14 日发布在新华网的《掂一掂中国饭碗的成色——保障国家粮食安全述评》,即标明其来源于《经济日报》,因本文主要研究新华社新闻述评,故此类文章为无效样本。

.................................

二、新华社新闻述评的宏观结构分析

(一)新华社新闻述评的结构形式

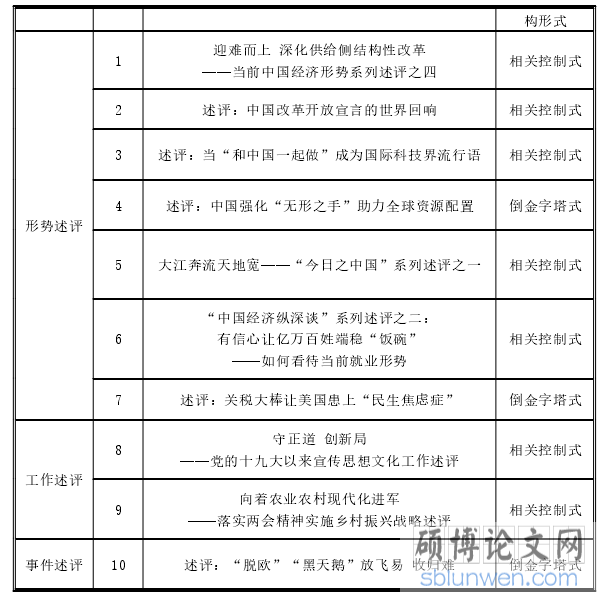

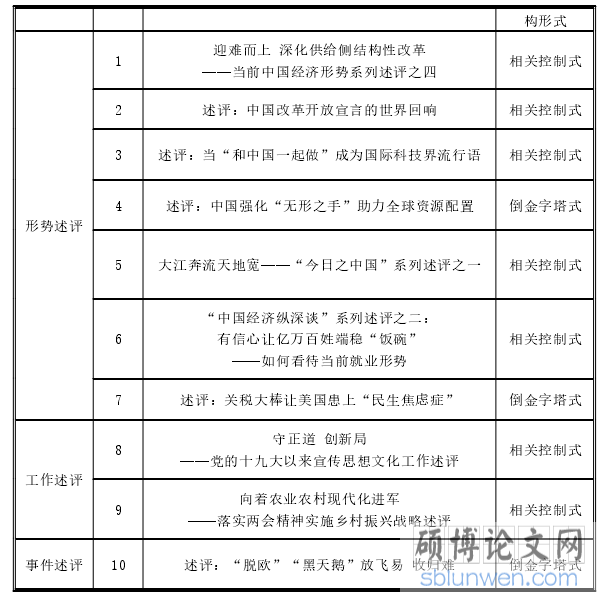

梵·迪克总结了新闻话语中实现主题的三种基本结构组织形式:顶向下或倒金字塔式、相关控制式和循环组装式。1倒金字塔式结构顾名思义即顶向下,即首先对文本最核心最具代表性的内容结果进行介绍,随后在对细节背景等不那么重要的内容进一步说明;控制式结构则是以文本主题为核心,通篇围绕核心主题来组建放置背景材料事件结果等内容;循环式结构则是对某一事件或主题在行文之中反复提及,且在每次提及时都对事件相关的某些内容进行补充说明。

考虑到分析结果的代表性和文章篇幅的有限性,此处以上文中内容对象分类为参照基础,按在总样本中所占比例对形势述评、工作述评、事件述评和思想述评四类述评随机抽取共计 10 篇文章(具体计算过程不在此赘述)分析其文本结构,具体结果如下:

..................................

(二)新华社新闻述评的新闻图式其二,本研究主要针对文字这一形式的新闻述评话语进行研究,故排除新华网图片频道单独刊发的系列述评文章的配图;

其三,剔除未冠明新华社电头的其他来源稿件。在新华网站点内检索述评文章,存在部分刊发于新华网,但其内容源头并非新华社,无新华社电头,无新华社记者署名,如 2019 年 8 月 14 日发布在新华网的《掂一掂中国饭碗的成色——保障国家粮食安全述评》,即标明其来源于《经济日报》,因本文主要研究新华社新闻述评,故此类文章为无效样本。

.................................

二、新华社新闻述评的宏观结构分析

(一)新华社新闻述评的结构形式

梵·迪克总结了新闻话语中实现主题的三种基本结构组织形式:顶向下或倒金字塔式、相关控制式和循环组装式。1倒金字塔式结构顾名思义即顶向下,即首先对文本最核心最具代表性的内容结果进行介绍,随后在对细节背景等不那么重要的内容进一步说明;控制式结构则是以文本主题为核心,通篇围绕核心主题来组建放置背景材料事件结果等内容;循环式结构则是对某一事件或主题在行文之中反复提及,且在每次提及时都对事件相关的某些内容进行补充说明。

考虑到分析结果的代表性和文章篇幅的有限性,此处以上文中内容对象分类为参照基础,按在总样本中所占比例对形势述评、工作述评、事件述评和思想述评四类述评随机抽取共计 10 篇文章(具体计算过程不在此赘述)分析其文本结构,具体结果如下:

..................................

新闻图式是新闻文本宏观结构的一系列规则,尤指新闻常规的叙事范畴和类型。对此,梵·迪克提出了假性新闻图式结构,主要有下图所展示几部分内容:

但正如梵·迪克所说,所谓的完整的图式范畴只是在理论上存在的,在事件类报道如通讯和消息体裁中表现的是较为完整的,但在其他新闻体裁中,除了必不可少的标题和主要事件外,诸如评论预测等图式内容并非都有所体现,这些对于文章整体架构的呈现而言是无关紧要的。1考虑到不同选题类型的述评文章在行文结构安排上的侧重点会有所不同,也因此可能导致在新闻图式的具体呈现方式上略有不同,在综合考虑这些因素的基础上为较为全面展示新华社新闻述评文章的新闻图式,此部分的分析样本将按照事件性新闻述评和非事件性新闻述评这两类来进行,下面将从中随机各抽取一篇进行详细分析。

..............................

(一)词汇——主题性与时代性...................................33

1.契合文本主题的高频名词..........................33

2.富有时代感的专有新词.............................34

四、新华社新闻述评修辞与风格分析...........................42

(一)修辞特色分析....................................42

1.修辞手法的选择........................................42

2.引语:“混合型”引语增强真实感....................................44

五、新华社新闻述评的话语特征与归因启示..........................49

(一)述评文章呈现的特征..................................50

1.选题宏大聚焦重大主题宣传.............................50

2.控制式结构凸显宏观主题.....................................51

五、新华社新闻述评的话语特征与归因启示

(一)述评文章呈现的特征

根据上文对新华社新闻述评文章的话语分析,发现在话语表达方面,新华社有其常用的话语表达方式,呈现出相对明显的特征,本节将对新华社新闻述评话语特征进行总结。

1.选题宏大聚焦重大主题宣传

新华社作为国家通讯社,作为党的耳目喉舌,其性质、地位和功能规定了其工作的原则、方向和选题的性质。从选题内容特征来看,新华社新闻述评文章主要呈现选题重大、宏观微观内容有机结合这两个方面的特征。

其一,新华社的新闻述评选题往往选取当下最为重要的政治、经济和文化新闻事实。从文体性质来看,新闻述评文章在实效性方面无法与时评相提并论,也无法做到事事述评,但可以着眼焦点事件,聚焦重大主题,来进行创作宣传。如前所述,新华社述评文章相对于其刊发的消息和一般性评论文章而言,在数量上无法匹及,但在议题的选择方面却是丰富而广泛,涵盖政治、经济、文化、社会等关乎国民经济生活的各个领域的内容,选题类型包括事件性选题与非事件性选题,具体的内容类别包括形势述评、工作述评、思想述评等。其中,事件性选题多就新近发生的国内外大事进行一段时期内发展态势的综合性评析;非事件性选题则聚焦重大主题宣传活动,目前新华社刊发的述评文章也主要是这一类。如在2018 年改革开放 40 周年纪念年,推出“当前中国改革发展述评”“改革开放 40年变迁”系列述评;在全国两会召开之际,推出“迎接全国两会中国经济系列述评”;在 2019 年新中国成立 70 周年之际,推出“今日之中国”系列述评、新中国成立 70 周年成就述评、“70 年中国面貌变迁”述评、“自信中国·70 年启示录”系列述评四个系列共计 35 篇述评文章,这些述评文章在政治上站位高远,逻辑思辨力强,谋篇布局得当,不拘泥于一人一事,通过大量的背景和新闻材料的运用,聚焦核心问题,精准分析当前形势,给受众以启迪和引导。

.............................

结语

历时百年的新闻述评文体,羽化自中国古代的“述”“评”文体,成型诞生于上世纪《新青年》刊物中,又在中国新闻媒体环境中不断发展演变,在今天发挥出独特的意义和价值。

在本次研究中,借助荷兰学者梵·迪克的话语分析理论工具,对新华社新闻述评文章进行分析,从报道时间及数量、篇幅、主题类型、内容类别等角度对新华社述评文章进行宏观上的把握,发现目前新华社新闻述评文章主要聚焦于对重大主题宣传活动的述评报道,如两会报道,庆祝新中国成立 70 周年主题文章等;在内容方面, 涉及政治、经济领域的文章数量占比 70%以上,其余涉及社会民生、环保等方面,但相对而言,关注度较低。这一方面反映出当前我们国家的工作重心,但另一方面也反映出当前新华社述评文章主题的失衡,这与其多在重大主题活动和重大会议期间借势发挥宣传和舆论引导作用不无关系。

在以上分析在基础上,论文围绕新闻述评样本文章展开话语分析,梳理并归纳新华社的新闻述评文章在话语表达方面的特征,并就其特征演变呈现背后所隐含的社会生态环境的变迁、社会共识与认同的建构需要因素,以及业界学界对文体演变发展的推动因素和因人而异的读者内容需求等影响因素进行解读。综合这些分析,对今后新华社述评文体的写作,以及其他媒体对新华社述评文章的借鉴使用提一些思考与建议,认为新华社在未来的述评文章在写作过程中,要继续坚持发扬已有的话语优势,同时也要不断的探索创新话语表达方式,不断完善既有的话语范式,与时代同步伐,符合时代与民众的现实需求。此外,其他媒体同行在学习新华社述评文体的写作应用过程中,除了对适合自身的言论气场和思想话语范式借鉴运用外,还要充分考虑话语应用的环境与背景,适需而变,不可完全照搬。

参考文献(略)