第一章 概念界定与理论基础

一、问政类节目的概念界定

(一)电视问政的概念梳理

电视问政节目的概念产生于国内,学界对于这一概念的解释与说法不一,有的解释趋于模糊,并没有一个完整统一的定论。例如王静认为:“电视问政节目指的是执政者通过电视媒体平台,就与公众密切相关的交通、住房、环境等公共事务与公众进行面对面的交流、沟通,同时公众借此参政议政和监督政府的传播活动。”李斌认为:“‘电视问政’利用电视作为自己的传播方式,使得政府能够主动地同百姓对接,让社会焦点得到解决,那么有的人命它为‘访谈互动节目’与‘民政对话节目’。”张洁对于电视问政的观点如下:“电视问政会把政府有关部门的工作运输到电视上,通过电视公开展现政府工作的透明化和公正化,能够让百姓的监督及问责得到实际化,使得工作人员更好地诠释服务人民理念。”黄晗认为“电视问政是政府部门通过过电视媒体就公共事务与民沟通,公众借此参政议政的传播活动和传播现象。”通过分析以上学者的观点,可以发现这些观点有一定的共同性,这些对于电视问政的解释与定义都离不开三个主体,即:媒体(电视台)、公众、政府,这三者如同金字塔,互相连接,各占一方,形成了一个稳定而和谐的沟通与交流空间。本文认为电视问政是媒体(电视台)、公众、政府三者通过信息的互通与平等对话而形成的一个致力于寻求民生问题解决路径的电视节目。

(二)电视问政的主体构成

电视问政的主体由媒体(电视台)、公众和政府构成,这三者之间的互通有无使得电视问政所构建的话语空间得以存在。

媒体(电视台)作为媒介,起到了沟通与连接的作用,将政府与群众联系起来,将权力部门与公众联系起来,将政府决策与民意联系起来;媒体(电视台)通过节目传播,将问政内容进行传播,从而形成一定的舆论影响力,起到了媒体监督的作用。政府,即所在地市的县政府部门。在电视问政节目中,政府既扮演着被问责的主体,也承担着解决问题的责任。政府需要在节目中了解民众问政的原因,了解问政过程中出现的行政漏洞,例如失职、渎职,或是体系建立的不完善。政府要追根溯源,找到病因才能对症下药;同时,通过节目的监督,与政府官员在节目中所作出的承诺,群众问政的内容将很快被重视起来。通过改善执政方式,转变政府职能,广听民意能更好的为政府决策提供直接性的借鉴与参考。公众问政的热情转变为政府职能部门的自我反省与自我监督,同时政府接受来自社会各界的监督,更好地建设服务型政府。

............................

第二章 问政类节目的发展历程

第三章 河南电视台《百姓问政》节目概述................................19电视问政的主体由媒体(电视台)、公众和政府构成,这三者之间的互通有无使得电视问政所构建的话语空间得以存在。

媒体(电视台)作为媒介,起到了沟通与连接的作用,将政府与群众联系起来,将权力部门与公众联系起来,将政府决策与民意联系起来;媒体(电视台)通过节目传播,将问政内容进行传播,从而形成一定的舆论影响力,起到了媒体监督的作用。政府,即所在地市的县政府部门。在电视问政节目中,政府既扮演着被问责的主体,也承担着解决问题的责任。政府需要在节目中了解民众问政的原因,了解问政过程中出现的行政漏洞,例如失职、渎职,或是体系建立的不完善。政府要追根溯源,找到病因才能对症下药;同时,通过节目的监督,与政府官员在节目中所作出的承诺,群众问政的内容将很快被重视起来。通过改善执政方式,转变政府职能,广听民意能更好的为政府决策提供直接性的借鉴与参考。公众问政的热情转变为政府职能部门的自我反省与自我监督,同时政府接受来自社会各界的监督,更好地建设服务型政府。

............................

第二章 问政类节目的发展历程

一、电视问政在国内的发展历程

电视问政类节目在我国的发展有将近二十年的时间。早在 2002 年,郑州电视台《周末面对面》节目开播,节目中邀请专家与市民进行互动,具有当下电视问政类节目的雏形,当时此类节目被称为“时政访谈节目”。兰州电视台在 2005 年创办的《一把手上电视》被称为中国电视问政的先河,从这档节目开始,政府多个部门的“一把手”走进电视台的演播室,与群众面对面沟通、解答群众的问题的节目形式走入了观众视野,别开生面的节目形态收获了收视率和大批观众,实际解决了百姓生活中的问题。然而这个节目的创意并不来自于电视台和媒体,而是来自于当时的兰州市市委书记陈宝生。他表示,对于让官员上电视的举措只是想要解决问题,最终也是为了解决问题,他的初心是想办法为群众解决苦难,创造公共利益。可见,电视问政的背后,是执政者对于民生问题解决的一种主动性措施,通过电视听取群众的意见、接受群众的质疑、甚至是责问,都是为了积极的配合群众,为人民服务,为社会做出贡献。这档节目的初心体现了政府对于民生民情的重视,政府在节目中塑造了一个以开放的姿态接受群众检验的形象,观众对于政府的信任度和满意度也得以提升。

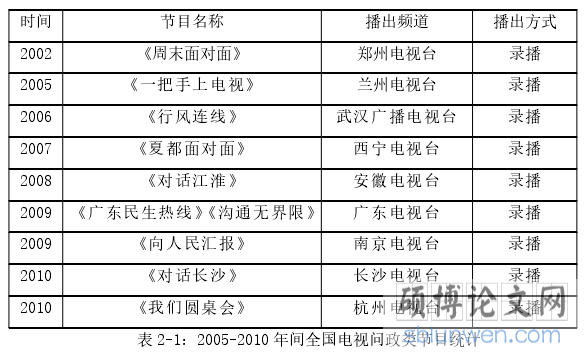

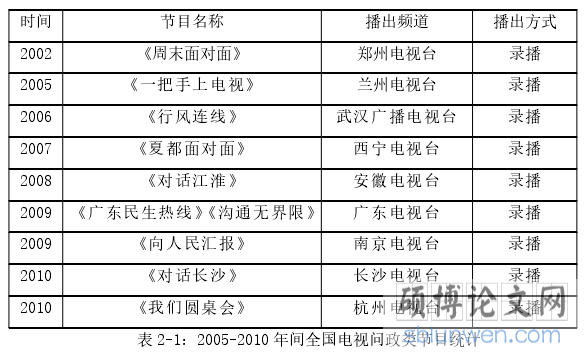

在之后的几年内,各地的电视问政类节目陆续开花,节目形式各有不同。2009 年,兰州电视台的《民情民生大家谈》取代了之前的《一把手上电视》。2006 至 2010 年间,国内电视问政类节目还有武汉电视台的《百姓连线》(2006)、西宁电视台的《夏都面对面》(2007),以及安徽卫视的《对话江淮》(2008)等等。这一时期的问政类节目数量不多,且没有形成规模,具有临时性。与 2010 年后的电视问政节目相比,这一时期的节目多为地市级电视台创办,且大都采用录播的形式(见表 2-1)。

...........................

电视问政类节目在我国的发展有将近二十年的时间。早在 2002 年,郑州电视台《周末面对面》节目开播,节目中邀请专家与市民进行互动,具有当下电视问政类节目的雏形,当时此类节目被称为“时政访谈节目”。兰州电视台在 2005 年创办的《一把手上电视》被称为中国电视问政的先河,从这档节目开始,政府多个部门的“一把手”走进电视台的演播室,与群众面对面沟通、解答群众的问题的节目形式走入了观众视野,别开生面的节目形态收获了收视率和大批观众,实际解决了百姓生活中的问题。然而这个节目的创意并不来自于电视台和媒体,而是来自于当时的兰州市市委书记陈宝生。他表示,对于让官员上电视的举措只是想要解决问题,最终也是为了解决问题,他的初心是想办法为群众解决苦难,创造公共利益。可见,电视问政的背后,是执政者对于民生问题解决的一种主动性措施,通过电视听取群众的意见、接受群众的质疑、甚至是责问,都是为了积极的配合群众,为人民服务,为社会做出贡献。这档节目的初心体现了政府对于民生民情的重视,政府在节目中塑造了一个以开放的姿态接受群众检验的形象,观众对于政府的信任度和满意度也得以提升。

在之后的几年内,各地的电视问政类节目陆续开花,节目形式各有不同。2009 年,兰州电视台的《民情民生大家谈》取代了之前的《一把手上电视》。2006 至 2010 年间,国内电视问政类节目还有武汉电视台的《百姓连线》(2006)、西宁电视台的《夏都面对面》(2007),以及安徽卫视的《对话江淮》(2008)等等。这一时期的问政类节目数量不多,且没有形成规模,具有临时性。与 2010 年后的电视问政节目相比,这一时期的节目多为地市级电视台创办,且大都采用录播的形式(见表 2-1)。

...........................

二、电视问政类节目在河南省的发展历程

(一)郑州电视台《周末面对面》

电视问政节目在我国的发展有将近二十年的时间,而河南省有关于电视问政节目最早可追溯至 2002 年郑州电视台创办的《周末面对面》节目。这档节目作为一档有着十年之上历史的电视节目一直开办至今,虽不断改版,但与现在的电视问政节目形态仍有差别。

《周末面对面》的节目形式是主持人与嘉宾就某些社会问题进行访谈。每期节目邀请至少两位以上嘉宾,且身份相对广泛,可以是大学教授、政府机关的领导、社会名人,也可以是普通观众或者是节目的特约评论员。节目流程首先是通过播放短片展现一个社会问题,例如交通拥堵的现象、外卖视频安全等等,然后主持人会就短片中的内容对现场嘉宾进行提问,并互相讨论。与当下的问政节目最大的不同,该节目本着畅谈的原则,传达出对民生的关注,而并非一律问责。因此,《周末面对面》的准确定位是“河南省省会唯一一档大型时政类谈话节目”,以“沟通、交流、真诚、关注”为核心关键词,节目把握时代脉搏,反映社会生活。当下的电视问政节目相比,《周末面对面》重在与嘉宾之间的沟通和谈论,没有现场观众或与场外观众的互动;另一方面,这档节目对社会问题与社会热点作出评论,表达观点,而不急于在节目当中寻求问题的解决方法。作为电视问政的前身,《周末面对面》有着政府与市民沟通的影子,对社会问题的发掘具有主动性。

(一)郑州电视台《周末面对面》

电视问政节目在我国的发展有将近二十年的时间,而河南省有关于电视问政节目最早可追溯至 2002 年郑州电视台创办的《周末面对面》节目。这档节目作为一档有着十年之上历史的电视节目一直开办至今,虽不断改版,但与现在的电视问政节目形态仍有差别。

《周末面对面》的节目形式是主持人与嘉宾就某些社会问题进行访谈。每期节目邀请至少两位以上嘉宾,且身份相对广泛,可以是大学教授、政府机关的领导、社会名人,也可以是普通观众或者是节目的特约评论员。节目流程首先是通过播放短片展现一个社会问题,例如交通拥堵的现象、外卖视频安全等等,然后主持人会就短片中的内容对现场嘉宾进行提问,并互相讨论。与当下的问政节目最大的不同,该节目本着畅谈的原则,传达出对民生的关注,而并非一律问责。因此,《周末面对面》的准确定位是“河南省省会唯一一档大型时政类谈话节目”,以“沟通、交流、真诚、关注”为核心关键词,节目把握时代脉搏,反映社会生活。当下的电视问政节目相比,《周末面对面》重在与嘉宾之间的沟通和谈论,没有现场观众或与场外观众的互动;另一方面,这档节目对社会问题与社会热点作出评论,表达观点,而不急于在节目当中寻求问题的解决方法。作为电视问政的前身,《周末面对面》有着政府与市民沟通的影子,对社会问题的发掘具有主动性。

............................

一、节目定位与宣传目标.....................................19

二、节目形式与板块设置........................................19

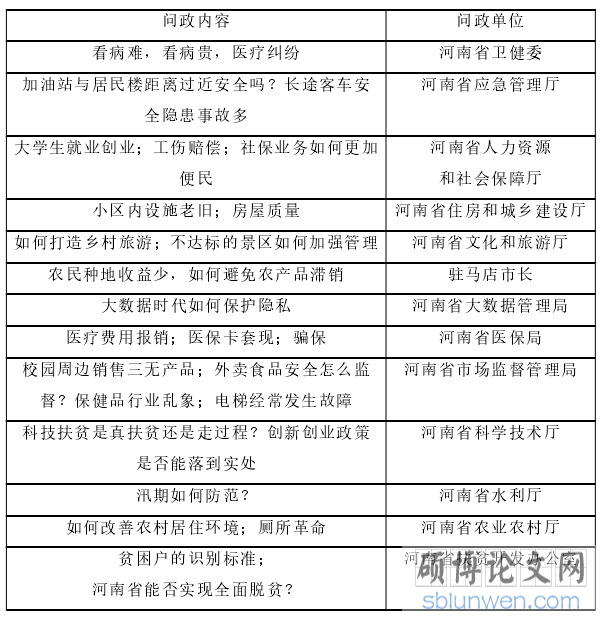

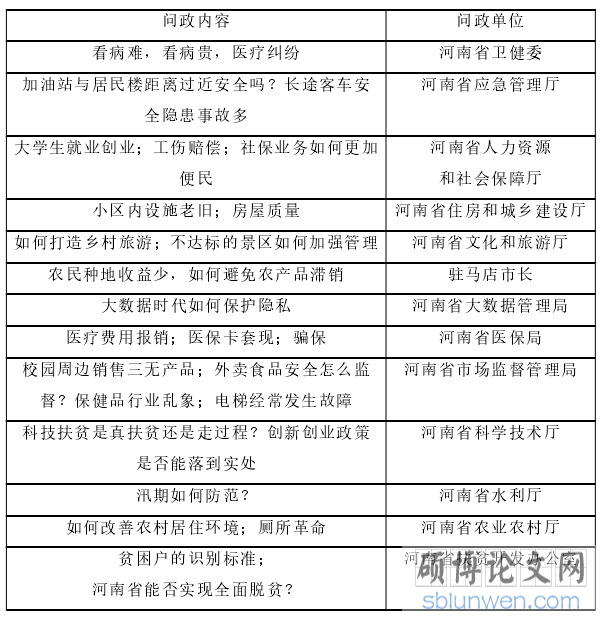

三、节目内容与选题.....................................21

第四章 河南电视台《百姓问政》节目的功用..................................23

一、完善多元监督机制..............................23

二、促进政府进一步向“服务型政府”转型..............................23

三、增强公民参与政治生活........................................24

第五章 河南电视台《百姓问政》存在的问题........................................27

一、节目传播力度弱................................27

(一)传播渠道杂乱,节目热度少.......................................27

(二)节目视听包装老旧................................28

(三)节目后续反馈不够完善......................................29

第六章 问政类节目的发展策略

一、转变观念,拓展思维

在节目的制作中,首先要有民本观念。习近平同志在作十九大报告时提到“中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴”,反复强调党员干部要始终做到不忘初心、牢记使命。

我们国家人口众多,经济发展不平衡,河南省作为农业大省,尚有部分农村没有摆脱贫困,扶贫攻坚任务繁重。发展作为第一要务,也是河南特色,因此问政的议题设置,应当前移和下沉。把重点放到脱贫攻坚和新农村建设的前沿,聚焦底层百姓的生活生产和社会发展方面。十九大报告提出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。百姓尤其是城镇居民对社会提出了更高的要求,这主要体现在对公共产品的需求旺盛方面,教育公平、医疗保健、社会保障、公共安全、环境优美、文化共享等一系列问题是社会聚焦的热点。可以说,这些问题在全国范围具有共性,但河南又有其自身的短板,比如教育资源的严重短缺与区域城乡的不平衡,是长期困扰河南百姓的顽疾,造成这些问题的原因复杂多样,可以说是信息开掘的富矿,值得深入持久的关注,且不容回避。类似的问题还有环保污染、城市公共交通城镇工业化等等,每个热点问题里,河南都有不同于其他省份的自身表现和原因,问政节目要深入研究这些事关民生的具体内容,构建自己的话语体系。

...........................

结语

电视问政是构建公共话语空间,公民行使民主权利的有效途径。借助电视这一传统媒体,公众能够合理有效地参与公共事务管理,政府能够直接深入群众,了解民意。电视问政节目在全国的发展已有二十年的历史,总体来看,在河南省内形成了电视问政的风潮,是各地市政务公开的有力渠道。在此基础上,微博问政、微信问政、电话问政等等方式势如破竹。近年来,政府加快服务型政府的建设,电视问政不仅是政府有效了解民意、为人民服务的直接途径,也是公民参与公共事务管理的有效方式。

本文结合哈贝马斯的公共领域理论,将电视问政这一现象归纳于公共领域,将电视问政中媒体、政府、公众三方主体之间的平等对话归纳为公共话语空间的建立,在此基础上,民众的心声通过传播转为公共舆论。当下我国呼吁加快转变政府职能,全面建设小康社会,电视问政节目正呼应了这一号召,借力于传统媒体,将公共事务与公民参与结合起来。

本文以全国电视问政节目发展为背景,深入分析河南省内电视问政的发展历程,总结河南省内问政类节目的发展经验,结合河南省内首个省级电视问政节目《百姓问政》进行文本分析,总结了节目中存在的传播力度弱、人气少、同质化严重等问题。在此基础上,笔者对问政类节目的发展策略提出建议,首先要转变观念,拓展思维,其次电视工作者要加强“脚力、眼力、脑力、笔力”,最后要利用平台优势,进行多维传播。

未来,河南省内的问政节目还需要深入把握真实性原则,做好百姓与政府沟通的桥梁,避免形式主义、官僚主义,电视问政将为构建现代公共治理的信息沟通平台,构建平等对话空间,构建公众民主参与社会治理平台做出贡献。

参考文献(略)