本文是一篇新闻媒体论文,笔者认为作为媒介的道路,这些道路已经不再是传统意义上眼睛看得见的物质层面的路,而更多的是将道路视为联通、交流的媒介,因为修筑起来这些路,人和人之间有了更多的交往,信息之间有更多的流通,在这些文化交流与传播的过程之中,造就了人民对中华民族共同体的认同。

第1章永昌古道的开辟:古代文化交流与“国家”认同

1.1永昌古道的历史沿革

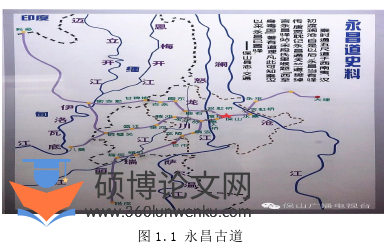

1.1.1永昌古道的路线

战国中期永昌古道开辟,永昌古道从东边的大理下关开始,向西途经了大白族自治州的漾濞县和永平县,穿越澜沧江以后进入保山。由保山向西翻过高黎贡山后到达腾冲,再由腾冲城经过腾冲猴桥,以及德宏州梁河、盈江、陇川、瑞丽,出境后到缅甸的密支那、八莫等地,然后转向印度和巴基斯坦等国家。

新闻媒体论文参考

1.1.2永昌古道的时空拓展

秦汉时期,历史上建立了大一统的多民族国家,当时汉武帝采取出使西域的大臣张骞的建议,于是派军向南征服西南夷等多民族地区,派军民在益州西部的博南山、澜沧江一带等地区开通道路,开设驿站,向西设置嶲唐、不韦二县,首次将我国这条从内地途径滇西地区,前往缅甸、印度等国家的民用商道纳入了中央王朝的管辖经营范畴之内,从而加强了道路的政治功能,维护中央王朝的政权统一。

东汉明帝永平年间,原嶲唐、不韦两县以外的哀牢夷举国内附,由此地建立了横跨滇西、缅北等辽阔区域的永昌郡。为了加强对哀牢地区的控制与统一,扩大对外的经贸往来、政治联盟和交流联系,于是官方又将永昌古道纳入当时西南地区的官营驿道加强经营管理。并数次征派军民、刑徒和百姓,从东向西开始进行大规模的道路建设与拓修,特别是加大对永昌古道的整治和管控,确保永昌古道保持畅通。永昌古道在拉开我国古代边疆地区政治、经济文化等方面持续开发序幕的同时,也拉开了我国中央王朝与永昌以及古掸国(今缅甸中北部)、夫干都卢国(今缅甸南部)、南天竺国(今孟加拉及印度南部)和海西大秦国(古罗马帝国)等国家经济贸易和文化交流的序幕。

..............................

1.2永昌古道与古代多元族群文化互动

1.2.1古道民族文化交流的历史形貌

公元前109年,西汉武帝在西南地区哀牢国永昌一带设置了嶲唐、不韦两个县,形成以哀牢少数民族文化为主体的哀牢文化。是一种古老的少数民族夷文化,哀牢民族由多部落民族组成,主要有三支:一支为濮人,是近代的德昂族、布朗族和佤族;一支为越人,是近代傣族和壮族;还有一支是昆明人演变成近代的彝族、白族、怒族、景颇族、拉祜族等少数民族。①东汉永平十二年(前69)哀牢举国内附,汉明帝在不韦县原址设永昌郡。汉晋时期,汉族人口南方丝绸之路的贸易经商陆续迁入保山,但由于路程遥远、疟疾流行,加之朝廷为了加强中央王朝的统治,对滇西采取羁縻政策来笼络少数民族,处理中央与地方少数民族之间的关系。所以在永昌郡设立后的数百年期间,汉族移民较少,保山的主体民族一直是土著少数民族,分属汉藏语系藏缅语族、壮侗语族、孟高棉语族的白、彝、佤、德昂等多个族群先民。但迁入保山的汉族人口由于数量较少,时间不长即逐渐被“夷化”,融合到土著民族中。唐、宋时期,南诏、大理王国分别在保山设永昌节度、永昌府,保山与中原联系几乎中断。公元四世纪,在北方兴起了契丹族。契丹首领耶律阿保机建立了辽国后因王朝更迭,被金联北宋所灭。在元代1253年,有大批的契丹将领与士兵,沿着南方丝绸之路,随军戍守边疆,就地安家落籍,成为云南契丹族的来源。如今的保山施甸长官司就是契丹后裔世袭统治的府署。在保山各地也遗留着契丹后裔庙宇、宗祠、先祖碑等遗迹。虽然形成汉族聚落,但是汉族的人口仍然属于少数。

契丹祖先迁徙到保山,吸收中原先进的文化与生产力,为保山带来了汉传佛教礼仪教化融入保山本土文化习俗,保卫与开发边疆,推崇礼制,发展从事农牧业、手工业及采矿业等,形成多元民族文化的交流与交融。在与保山的民族融合与文化传播交流的过程中,契丹人将中原和北方先进的农业知识,耕作技术和采矿工艺等传入云南,对促进云南的经济发展起了很大作用。

.................................

第2章滇缅公路的修筑:空前高涨的爱国情怀

2.1滇缅公路的修筑

2.1.1滇缅公路的修筑背景

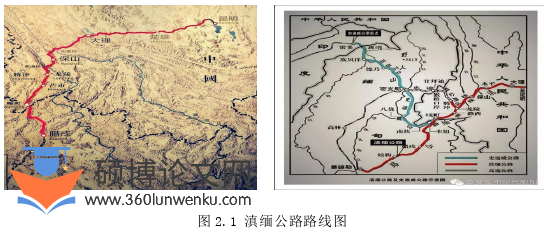

滇缅公路是诞生于抗日战争烽火年代的大背景之下,国家危难时刻十分重要的“抗战输血管”。在我国抗日战争和世界反法西斯战争中起到极为重要的作用。1937年7月7日的“七七卢沟桥事变”之后,日本帝国主义为侵略中国抽调了大量的援军,所以日军就开始封锁国内,日益深入我国内陆地区。使国民遭遇了巨大的危险。当时的国民政府工业经济基础比较薄弱,军事战略物质也大部分都不得不依赖美国和英国的援助,当时国内的外援入口也仅剩滇越铁路一个渠道,如果滇越铁路不保,国内也将面临着孤立无援的困境。所以,必须要对外开拓新的渠道,以备战时所需要,滇缅公路应运而生。

1937年8月8日,国民党政府高级军政人员在南京召开了紧急会议,通过对抗战形势的全面分析,当时担任云南省主席的龙云非常有针对性地指出,必须打通新的对外交通路线,其主张得到了蒋介石和国民政府的支持和批准。选择修筑滇缅公路,一是因为永昌古道与缅甸和印度等国家相互连通,这为滇缅公路的修筑提供了非常重要的依据条件。二是因为当时的滇西公路到下关已经修建通车,相当于滇缅公路已经完成了一半。所以选择滇缅公路作为对外新的交通线路是当时最佳的一个选择。

新闻媒体论文怎么写

................................

2.2滇缅公路对文化交流的影响

2.2.1抗战遗址与抗战文化

在这场战争之中,留下了一大批历史文化遗迹,滇缅公路经过改道后也延续着生命,形成了保山的抗战文化。抗战结束后,保山人民为了保存和纪念抗战文化,在保山多个地区设立了大量的战后纪念馆。比如,保山华侨中学罹难同学纪念墓、保山的易罗池滇西抗战纪念碑,腾冲抗日国殇墓园和滇缅抗战博物馆等等。①不同类型、不同主题的抗战遗址遗迹,是保山社会各界爱国志士以及保山各族人民在整个抗战年代,与数十万中国远征军、美国盟军以及爱国华侨同胞们团结团结一致,共同抵御侵略的历史见证。抗战遗址遗迹的保留和存在,形成了宝贵的抗战文化。

惠通桥位于施甸县与龙陵县分界的怒江上。这里过去是保山通往德宏乃至境外的交通要道,同时也是滇缅公路抗战时期外来物资运输的一座重要桥梁之一。1942年5月5日,日军直逼惠通桥,我军果断炸桥,阻止日寇过江,使得疆土得以保全,改变了整个滇西抗日战争的格局。

2.2.2传承抗战精神,激发爱国情怀

如今,保山各单位乃至全国也会经常举行以滇缅公路历史主题的活动,还会通过网络寻找滇缅公路修筑的工人与其后代,了解滇缅公路的修筑历史,以此。通过学习历史,了解先辈在修路的故事,这也是对历史的敬重,激发起后人的爱国情怀以及对国家的认同感。不同形式的爱国历史宣传教育为我们全面学习、认识整个滇西抗战的历史进程和伟大意义,认识了解保山市在滇西抗战中的重要地位和贡献,以及加强爱国情怀,凝聚民族的团结等方面都提供了十分重要的依据和媒介。

...............................

第3章高速公路的拓建:公路的发展带来的变迁.............29

3.1保山高速公路的修路背景....................................29

3.2道路修建与地方社会文化的再生产............................29

第4章大瑞铁路的开创:保山人民对国家的期待.............42

4.1大瑞铁路带来的时代机遇....................................42

4.2大瑞铁路带来的互动交流与国家认同..........................45

第5章保山道路、文化与国家认同.........................49

5.1保山道路建设与国家在场....................................49

5.2保山道路发展与民族文化的交流..............................51

第5章保山道路、文化与国家认同

5.1保山道路建设与国家在场

道路不仅是一个物质存在具有常见的运输功能,道路也是一个象征符号,被赋予很多综合性功能。国家作为筑路主体,代表国家权力和国家力量,为使这种国家力量能够顺利的进入西南民族地区,从计划修建公路开始,就将其赋予多重象征意义,以便于构建现代民族国家。

保山特殊的地理位置,使其自古以来就承担着稳固边疆、加强民族团结等重要任务。此外,保山温润的地理位置使其拥有丰富的物产资源和林业资源,公路自修建以来便承担起重要的物资运输通道。随着国家政策理念的发展,保山开始重视对生态资源的保护,传统林业、种植业为主的经济发展进行升级改造,极力打造永昌文化品牌从而开发旅游产业保山的道路也开始转向便民利民的环保生态的发展之路。

郭建斌曾提出道路“其变化的背后既是一种国家政策直接作用的结果,也是国家权力对地方渗透的具体表现”“这样一种变化,既是中国政府加快边疆少数民族地区社会发展的一种具体表现,同时从这样的一种变化中,也体现出一种时空政治视角下的中央对这样一个少、边、穷地区的控制和管理的不断强化过程。”

保山的道路在不同的历史背景之下扮演着不同的角色,凸显出不同的战略地位。例如政治军事目的、促进地方经济发展目的以及传播民族文化交流目的。究其原因,其实是国家加强地方对于自身认同的需要,公路修建历程也是国家力量不断向地方社会进入的过程。通过加强基础设施道路的建设,体现国家在保山地区的国家在场,加强保山人民的国家认同。

...........................

结语

自古以来,云南经济、社会和文化的的发展就得益于南方丝绸之路与茶马古道,从而加强了与周边国家和地区的密切联系与交往。南方丝绸之路作为最先开辟的国际通道,创造了光荣的历史和辉煌的成就。抗战年代,滇缅公路在抗日战争期间中国与外界联系的重要通道。新中国成立后,滇缅公路几经改扩建成为320国道横穿保山,为保山的经济建设和南亚东南亚国家经济贸易往来合作做出了巨大贡献。随着新时代的发展,大保高速公路等新的公路的建设是国家大开发中的重要通道。无论是大的国际通道,还是小的村庄小道,保山道路在不同的时期被赋予了不同的时代使命,饱含着国家的筑路意志,肩负着大西南通往东盟国家的国际大通道的任务。在不同的国家大背景与方针政策之下,有着不同的国家意志而修建的道路,很好的将国家力量深入到保山地方社会之间,将保山交通史浓缩在各地区之间,连接了保山为中心的辐射作用。以路为媒,传播国际文化交流,对促进保山多民族文化交流交融起到很多好的推动作用,从而加强了对国家认同。如今,中国的发展迈进了新时代,保山政府在努力构建云南面向南亚东南亚的国际大通道实现对外合作友好往来方面积极采取全面有力的措施。抓住时代机遇,顺应时代潮流,迎接时代挑战,重塑时代辉煌。

道路是文化的承载者和驱动者,是打破时间和空间界限进行传播交流的重要媒介。道路在保山的文化的交流与时空拓展中,起初起到的是一个连接的作用,随着道路的修通与文化的交流融合,路的纽带作用更加明显。道路的建设与使用缩小了区域、空间距离,逐渐摆脱保山与外界相对“隔绝”的状态,融入更为宽广的世界之中,使“地方性”与“全球化”这一二元关系发生最为直接的碰撞。①各民族文化在转变过程中会做出相应的调整,以适应新的时代。道路的媒介传播作用使得保山悠久的历史文化不断传承和发展。如今的保山,在道路的连接下,多元民族文化已经渗透到政治、经济与社会生活等广泛的领域之中。由于政治的交流、历史的发展和道路的变迁等原因,保山的民族文化在媒介的传播下兼收并蓄、交流融合,在新的历史时期有了新的发展与特点。

参考文献(略)