第一章 集体记忆影像话语建构的现实语境分析

1.1 全球化背景下的国家认同危机

国家认同是指一个国家的公民对自己祖国的历史文化传统、道德价值观、理想信念、国家主权等的认同②。现代意义上的民族国家是在民族的基础上形成的国家共同体,既包含政治认同,也包含民族本身历史文化的认同。对于中国而言,在漫长的历史发展进程中,各民族人民相互依存、相互交融,形成了休戚与共的“多元文化”共同体,在此之上形成了灿烂辉煌的中华文化,而且这种文化具有很强的向心力。国家认同是民族认同和文化认同的升华,本质上是一个国家的所有成员共同拥有的信仰、价值,是一种集体观念。国家认同不是现实存在的,而是在不断生产着的历史和现实语境中产生的,并且不断被特定的文化机制所构造和强化。

然而,全球化的深入发展给国家带来了认同危机。以交通、互联网等为代表的技术变革突破了时空限制,族群原先稳定的社会关系和文化网络逐渐隐退甚至消失,使得上至民族国家下至个体人民都处于不确定性中,甚至会引发国家身份认同的危机。因而在全球化时代,如何建构国家认同,促进国家整合成为迫切而重要的议题。

为了应对全球化浪潮所带来的国家认同危机,加强民族凝聚力,强化国家认同,习近平总书记提出“中国梦”的信仰,以重塑中华民族的文化自信与身份认同。中国梦是他在 2012 年 11 月参观《复兴之路》展览时首次公开提出的概念,并在之后的历次讲话中完善了中国梦的思想体系和话语体系。“中国梦”成为当下中国的核心政治话语,是应对全球化冲击下国家认同危机的有力武器,亦是重建民族国家认同的来源和基础。可以说,中国梦是我们国家经历过深重的民族危机后提出的伟大梦想,它体现了对中华民族伟大复兴的憧憬,也蕴含着个体对美好生活追求的向往。“中国梦”作为一个具有时代气息的话语符号,正是从沉淀了中华民族集体记忆的历史中孕育而成的。集体记忆是国家认同的基本依据,是共同体合法性的重要来源,是民族国家在长期历史实践中积淀的集体经验、历史记忆和共享的文化符号。因此在全球化背景下,建构国家认同的迫切性也就转化为更为具体的建构民族国家集体记忆的紧迫性。

为了应对全球化浪潮所带来的国家认同危机,加强民族凝聚力,强化国家认同,习近平总书记提出“中国梦”的信仰,以重塑中华民族的文化自信与身份认同。中国梦是他在 2012 年 11 月参观《复兴之路》展览时首次公开提出的概念,并在之后的历次讲话中完善了中国梦的思想体系和话语体系。“中国梦”成为当下中国的核心政治话语,是应对全球化冲击下国家认同危机的有力武器,亦是重建民族国家认同的来源和基础。可以说,中国梦是我们国家经历过深重的民族危机后提出的伟大梦想,它体现了对中华民族伟大复兴的憧憬,也蕴含着个体对美好生活追求的向往。“中国梦”作为一个具有时代气息的话语符号,正是从沉淀了中华民族集体记忆的历史中孕育而成的。集体记忆是国家认同的基本依据,是共同体合法性的重要来源,是民族国家在长期历史实践中积淀的集体经验、历史记忆和共享的文化符号。因此在全球化背景下,建构国家认同的迫切性也就转化为更为具体的建构民族国家集体记忆的紧迫性。

.........................

1.2 历史虚无主义的侵蚀

一个民族的历史是其安身立命的基础,是民族文化发展的根基与土壤。在漫长的历史发展中,中华民族创造了辉煌灿烂的中华文明,积淀了深厚的民族历史记忆。20 世纪 80 年代末至 90 年代初,随着东欧剧变、苏联解体,世界社会主义运动遭受严重挫折,加之西方资本的不断扩张以及西方文化的传播与渗透,使得否定革命、鼓吹改良的历史虚无主义逐渐侵入我国。作为一种社会思潮,历史虚无主义的根源是唯心史观,本质上是对主流历史观念的否定,通过否定历史来否定现实。

2.1 记忆刻写:激活记忆的影像基础

激活集体记忆需要有一定的记忆基础,这就涉及到记忆的传承与保存。保罗·康纳顿详细探讨了群体记忆的传播和保存,认为社会记忆的传承是通过纪念仪式和身体实践来实现的,其中,身体实践的建构方式又包含体化实践与刻写实践。随着媒介技术的发展,记忆经历了由口头传承到以文字为中心的书面传承,再到如今以图像画面为中心的视觉传承,记忆保存逐渐由体化实践过渡到刻写实践,视觉记录也逐渐取代听觉记录,成为传承记忆的主要形式②。视觉影像中的记忆建构方式便主要是通过康纳顿所言的体化实践与刻写实践来实现的。纪录片等视觉媒介通过技术刻写将视觉形象呈现在观众面前,观众通过观影参与体化实践,而观众的体化实践也使影像的刻写实践成为可能。可以发现,以纪录片为代表的视觉记忆实践既是体化实践,又是刻写实践,两种实践融合起来共同传承记忆,在此过程中被体化的主要是一种视觉习惯。影像的记录功能使得有关于过去的记忆得以保存下来,画面复刻与再现的力量,让集体记忆得以生动地再现。

2.1.1 作为历史记录的新闻照片

摄影技术的出现,使人类可以更加广泛、更加方便地记录所生活的世界,故而被广泛地应用于人类社会的各个方面,充斥于生活的各个角落,更为重要的是,摄影确立了看的法则③。可以说,摄影技术的出现,极大程度上更新了人们保存、延续和传播记忆的方式。摄影技术使得那些随着时间流逝而无法重返的过去,能够再次以一种具体可感的物质性方式呈现。照片成为中介性物质,人们藉此重返过去、重现历史现场。相对于文字而言,照片所特有的直观性、纪实性等特点,使其具有了成为新型史料的可能性。因而《国家相册》微纪录片选择使用新闻照片来结构全片,通过一幅幅老照片,人们得以重返历史现场,重温那些过去生活中值得回忆的情景,无论是光荣、喜庆,还是苦难、悲伤。

第三章 意义表达:《国家相册》对集体记忆的重构.................................331.2 历史虚无主义的侵蚀

一个民族的历史是其安身立命的基础,是民族文化发展的根基与土壤。在漫长的历史发展中,中华民族创造了辉煌灿烂的中华文明,积淀了深厚的民族历史记忆。20 世纪 80 年代末至 90 年代初,随着东欧剧变、苏联解体,世界社会主义运动遭受严重挫折,加之西方资本的不断扩张以及西方文化的传播与渗透,使得否定革命、鼓吹改良的历史虚无主义逐渐侵入我国。作为一种社会思潮,历史虚无主义的根源是唯心史观,本质上是对主流历史观念的否定,通过否定历史来否定现实。

得益于现代传播手段的革新,历史虚无主义披着各种“外衣”,-以一种更加隐蔽、活跃复杂的方式渗透在社会文化中。网络上陆续出现的一些抹黑英雄、恶搞历史的现象,使民族国家的历史文化记忆遭遇重大的挑战与冲击。例如恶搞《黄河大合唱》《闪闪的红星》《铁道游击队》《囚歌》等红色经典;微信平台上也涌现出大量公众号以“揭秘”“真相”“你不知道的历史”“这才是历史”等为噱头,捏造事实,歪曲历史;甚至有文章质疑董存瑞、黄继光、邱少云等烈士的存在及其英雄事迹。这些历史虚无主义思潮打着“艺术创作历史”“重新发现历史”“还原历史真相”等旗号出现在公众视野中,实际上是罔顾历史事实,掩盖歪曲历史真相,企图否定中国历史、否定中国共产党执政的合法性,这会混淆人们对历史的正确认识,甚至造成人民思想领域的价值混乱,解构主流意识形态。深入思考这些思潮在社会中存在的根源,一方面要看到历史虚无主义的流行与近代以来我国被侵犯、被殖民而导致国人文化自卑有着密切的关系,一些人由此全盘否定中国的历史文化,将其视为糟粕,主张全盘西化。另一方面,也应看到当前复杂的国际形势下,一些别有用心的国家和势力在借助历史虚无主义来入侵和影响中国,企图在意识形态领域进行颠覆和重构。

............................

第二章 记忆激活:《国家相册》对集体记忆的激活

............................

第二章 记忆激活:《国家相册》对集体记忆的激活

激活集体记忆需要有一定的记忆基础,这就涉及到记忆的传承与保存。保罗·康纳顿详细探讨了群体记忆的传播和保存,认为社会记忆的传承是通过纪念仪式和身体实践来实现的,其中,身体实践的建构方式又包含体化实践与刻写实践。随着媒介技术的发展,记忆经历了由口头传承到以文字为中心的书面传承,再到如今以图像画面为中心的视觉传承,记忆保存逐渐由体化实践过渡到刻写实践,视觉记录也逐渐取代听觉记录,成为传承记忆的主要形式②。视觉影像中的记忆建构方式便主要是通过康纳顿所言的体化实践与刻写实践来实现的。纪录片等视觉媒介通过技术刻写将视觉形象呈现在观众面前,观众通过观影参与体化实践,而观众的体化实践也使影像的刻写实践成为可能。可以发现,以纪录片为代表的视觉记忆实践既是体化实践,又是刻写实践,两种实践融合起来共同传承记忆,在此过程中被体化的主要是一种视觉习惯。影像的记录功能使得有关于过去的记忆得以保存下来,画面复刻与再现的力量,让集体记忆得以生动地再现。

2.1.1 作为历史记录的新闻照片

摄影技术的出现,使人类可以更加广泛、更加方便地记录所生活的世界,故而被广泛地应用于人类社会的各个方面,充斥于生活的各个角落,更为重要的是,摄影确立了看的法则③。可以说,摄影技术的出现,极大程度上更新了人们保存、延续和传播记忆的方式。摄影技术使得那些随着时间流逝而无法重返的过去,能够再次以一种具体可感的物质性方式呈现。照片成为中介性物质,人们藉此重返过去、重现历史现场。相对于文字而言,照片所特有的直观性、纪实性等特点,使其具有了成为新型史料的可能性。因而《国家相册》微纪录片选择使用新闻照片来结构全片,通过一幅幅老照片,人们得以重返历史现场,重温那些过去生活中值得回忆的情景,无论是光荣、喜庆,还是苦难、悲伤。

..............................

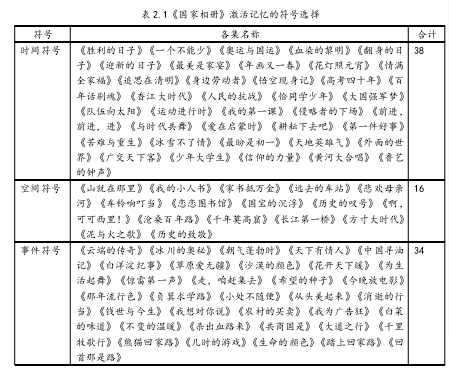

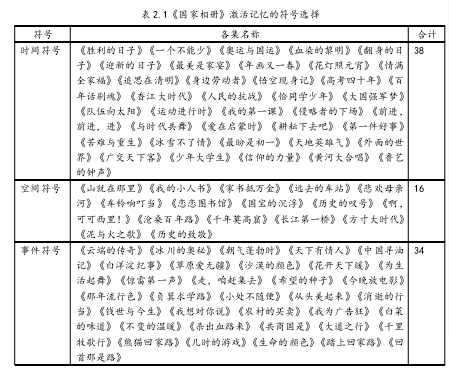

2.2 记忆聚焦:激活记忆的符号选择

拉康认为“人类世界已经成为一个符号化的世界,所有的日常物品都被变成符号”①。在人类漫长的历史发展中,衍生出了一系列符号表意系统,既满足了社会交往的需求,也促进了人类交往的发展。正如凯瑞所言:“传播系统由符号系统和意义系统交叉组合而成,传播过程即是一个创造、理解使用各种有意义符号的社会过程”②。现代社会的人类所有传播活动都处于符号逻辑之下,人们的生活已成为一种“符号化生存”的状态,而这一切都依赖于符号自身强大的指代功能。集体记忆影像化传播的过程中,同样不可避免地进入符号化表征的逻辑之下。影像话语为人们呈现了一个充满共同记忆的符号化世界,在这里,时间符号、空间符号、人物符号、事件符号作为符号系统的“能指”,通过直观的方式把自己的意义呈现出来,成为影像话语建构集体记忆的代表性“能指”。另一方面,创作者又进一步挖掘这些符号背后的“所指”,从而凸显“能指”的内涵,传达符号系统的象征意义。《国家相册》(表 2.1)正是通过聚焦这四种具体可感的符号形式,并与符号背后蕴含的意义建立联系,通过视觉化地呈现这种联系,召唤潜藏着的集体记忆。

........................

2.2 记忆聚焦:激活记忆的符号选择

拉康认为“人类世界已经成为一个符号化的世界,所有的日常物品都被变成符号”①。在人类漫长的历史发展中,衍生出了一系列符号表意系统,既满足了社会交往的需求,也促进了人类交往的发展。正如凯瑞所言:“传播系统由符号系统和意义系统交叉组合而成,传播过程即是一个创造、理解使用各种有意义符号的社会过程”②。现代社会的人类所有传播活动都处于符号逻辑之下,人们的生活已成为一种“符号化生存”的状态,而这一切都依赖于符号自身强大的指代功能。集体记忆影像化传播的过程中,同样不可避免地进入符号化表征的逻辑之下。影像话语为人们呈现了一个充满共同记忆的符号化世界,在这里,时间符号、空间符号、人物符号、事件符号作为符号系统的“能指”,通过直观的方式把自己的意义呈现出来,成为影像话语建构集体记忆的代表性“能指”。另一方面,创作者又进一步挖掘这些符号背后的“所指”,从而凸显“能指”的内涵,传达符号系统的象征意义。《国家相册》(表 2.1)正是通过聚焦这四种具体可感的符号形式,并与符号背后蕴含的意义建立联系,通过视觉化地呈现这种联系,召唤潜藏着的集体记忆。

........................

3.1 影像表意:影像对集体记忆的重构途径.........................................33

3.1.1 故事叙述历史事实.................................33

3.1.2 情景再现历史场景................................35

第四章 《国家相册》建构集体记忆的价值及启示..............................51

4.1《国家相册》建构集体记忆的价值分析...........................................51

4.1.1 文化记忆的延续传播..............................51

4.1.2 公共议题的文化观照..................................52

第四章 《国家相册》建构集体记忆的价值及启示

4.1《国家相册》建构集体记忆的价值分析

视觉化转向的今天,影像无疑是建构集体记忆的重要媒介形式。一方面,影像作为大众传播媒介,是集体记忆得以传承、延续的视听载体,发挥一种技术性的工具价值功能。另一方面影像又是作为一种信息沟通和意义传递的媒介,影像话语利用自身的逻辑来重塑集体记忆,甚至重塑社会本身,由此看来作为意义沟通的媒介无疑在建构集体记忆方面具有更大的价值功能。《国家相册》作为一种意义沟通的媒介,延续传播了民族的文化记忆,在文化层面观照蕴含集体记忆的公共议题,同时亦与时俱进地弘扬了中国精神。

4.1.1 文化记忆的延续传播

文化记忆是指包含每个社会和时代所特有的可反复使用的文本、意象和仪式系统,为群体提供整体性和独特性的认知以促进身份认同。文化记忆是集体记忆中群体的“身份固化”产生客观化的文化形式,是为获得相应的社会认同而形成的①。作为一种“凝聚性结构”存在于社会之中,文化记忆需要附着在媒介之上来进行演示和传达,随着媒介的演变发展,以视听因素为主导的影像文本成为现代社会记录、传承与建构记忆的主要媒介。《国家相册》微纪录片作为一种意义媒介,在延续文化记忆的同时,拓展了文化记忆的空间传播范围,从而实现记忆时间与空间的共享式传播。

.......................

结语

有关民族国家的集体记忆一直深藏于国人心中从未消逝,缺乏的只是恰当的激活与建构方式,正如网友在观看《红色气质》后的留言:“看了这个片子,发现主流价值观其实就在我们心中,需要的不是灌输,而是像这样的唤醒”。《国家相册》与《红色气质》一脉相承,是新华社在融媒体时代以影像话语的方式建构民族国家集体记忆的创新之作,兼具思想性与艺术性。本文以《国家相册》微纪录片为个案,通过具体考察其生产与传播,探究主流媒体在新的传播环境中积极探索集体记忆生产与建构的转型。《国家相册》作为主流媒体主导下的影像话语,选用具有怀旧内核的新闻照片,并在技术手段的加持下,形象而生动地讲述历史故事,触动了人们心中关于民族国家记忆的情感因子,激活人们心中的集体记忆。就影像文本的意义生产而言,《国家相册》记忆话语不仅建构了作为多民族国家的主体性身份以及人民群众的身份认同,更为重要的是,在《国家相册》的记忆实践中彰显了以新华社为代表的新闻媒体在集体记忆中的身份认同,重塑了新闻记者以及新闻界的文化权威。从集体记忆影像话语生产者的角度来看,主流媒体的视觉素养也在不断提高,能够充分发挥馆藏资源,利用技术优势让照片说话和讲述,巧妙地运用故事化、情境化、悬念设置的叙事方式,从个人视角、当下语境切入来讲述历史故事。凡此种种,都是在影像视觉逻辑下,主流媒体在融媒体时代探索集体记忆建构的一种典型的影像文化产品。

参考文献(略)

参考文献(略)