1 “十字街头”徘徊:《民铎》及其同人群体

1.1 《民铎》的创办环境

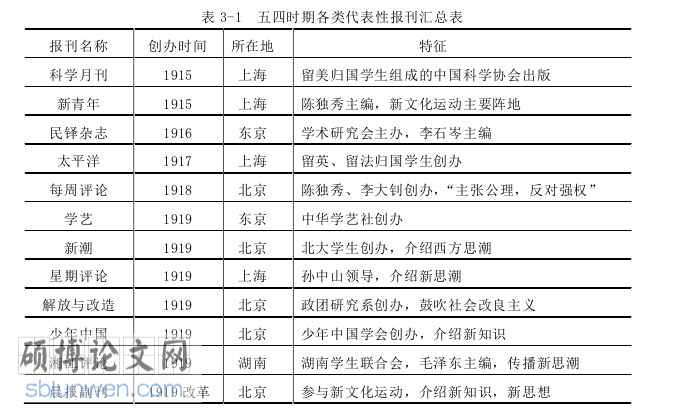

民国初年,帝国主义虎视眈眈,北洋军阀权倾一时,社会风云变幻,国人深陷于水深火热之中。孙中山等人领导的辛亥革命虽带来了短暂的政治上以及思想上的解放,但革命的果实终被袁世凯窃取。革命党人与知识分子们都陷入了彷徨苦闷之中,对于这一场如镜花水月般的民主革命万念俱灰,曾经承载着无数人希望的共和政体也繁华落尽,只剩下了一个空名。袁世凯上台后实行独裁统治,并大肆宣扬尊孔复古,一时间满城风雨。一战爆发后,袁世凯更是公开出卖国家主权,引起了爱国人士的极大愤慨,也给百姓带来了沉重的灾难。面对这一岌岌可危的形势,学生罢课,四处演讲,工人罢工,抵制日货。广大群众纷纷自发地掀起了反抗的斗争,发出了震天动地的呐喊,像炽热的火山岩浆一样迸发出源源不断的能量。身在日本留学的李石岑深感国内局势之恶化,积极投身于波澜壮阔的爱国活动中,同留日学生在东京成立了学术研究会,并创办了《民铎》杂志,决心要揭露政治乱象,唤醒国人民族意识。与此同时,国内蛰伏的春雷隆隆作响,新文化运动已蓬勃发展。《民铎》就是在这样一个环境下创办的。

1.1.1 政治局势之动荡:内受军阀威胁

外受日本压制 民国初年是一个大动荡、大变革的时代。其内部饱受来自北洋军阀的威胁,外部又受到日本帝国主义的压制,中国在双重压力之下举步维艰。自鸦片战争以来,国土失陷、山河破碎、民生疾苦,中国面临着空前严重的民族危机。而甲午战败更是给了清政府当头一棒。除却割地赔款,这次战争还使中国卷入了更为惨痛的漩涡之中。新一轮的侵略战争蓄谋已久,帝国主义国家为了满足其自身贪婪的欲望,纷纷加入掠夺中国的激烈战争中,不断扩大侵略范围,企图瓜分中国,深入中国市场,控制中国的经济。这一局面引起了爱国人士对清政府的强烈愤懑。1895 年康有为与梁启超等人联名“公车上书”,恳请光绪帝“变法成天下之治”,期望能够“设议院以通下情,君不甚贵,民不甚贱。”①在多次上书遭清政府拒绝后,康有为等人仍契而不舍,先后在多地创办报刊,定期演讲,介绍西学,制造舆论。但维新派力量弱小,终归难以与封建顽固势力抗衡。随着“戊戌六君子”被捕杀,这场变法改良的尝试还未触及政治性的层面就已随风而散了。这场维新变法的失败使得不少有志之士意识到依托在清廷统治势力的基础上进行改良并不能从根源上铲除封建顽固思想。随着西方列强的疯狂侵略,清政府欺压百姓的程度不断加深。肆意的剥削、沉重的赋税使得百姓生活困顿,饥寒交迫,苦不堪言。长期的压迫激起了广大群众的反抗情绪,各地群众自发地进行起义。一时间全国烽火连绵,四方离乱。

.............................

1.2 《民铎》基本情况

《民铎》杂志于 1916 年在日本东京创刊,是由中国留日学生群体组成的“学术研究会”共同创办的。其早期创办的主要目的是从根本上议论社会时弊,为新政府出谋划策。《民铎》杂志在 1916 年第 1 卷第 1 期中的发刊词中明确提出要深入研究问题,求其因果。“吾闻之,英儒甄克思之言曰:学之为‘道’,有通,有征。通者,瞭远之璇玑也。征者,显微之测验也。通之失在肤,征之失在狭。故爝火可炀室,而不可以占敌。明月利望远,而不可以细书……夫进化公例,循序以立世事。当前试一澄心展眼,执其果,而求其因。观其钜,而察其简。其所历程途,莫不由粗而精,由野而文,本末先后,有条不紊。”①这也奠定了《民铎》杂志的总体风格。即使是后来李石岑担任主编,杂志的定位从政论性刊物转向学术性刊物,这一研究型的风格也从未转变。无论是早期探讨时政问题,谋求救国之路,还是中后期研究中西方学术,尝试开启民智,其文章都坚持深入研究问题。因此,在《民铎》杂志创办之初其文章多以长篇幅的论文形式呈现,层层深入地分析问题。但创刊初期《民铎》的总体政治倾向是较为保守的。

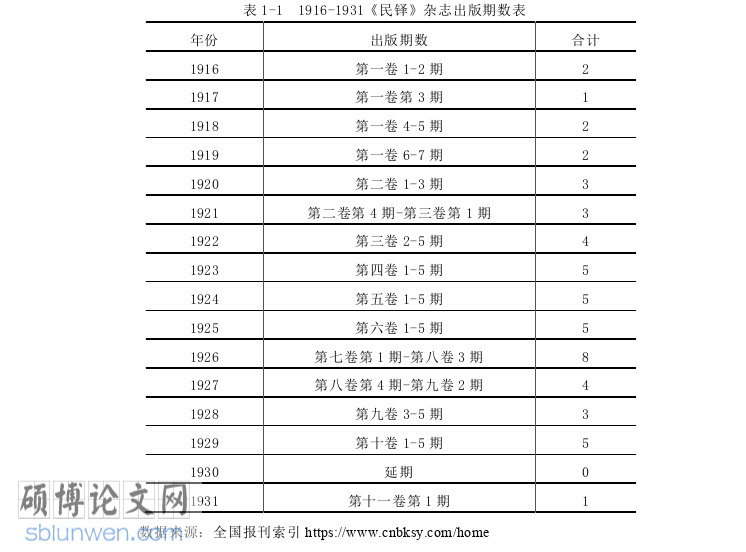

《民铎》杂志从 1916 年创刊,至 1931 年停刊,历经了近 15 年,共出版 11 卷1 期,刊载了约 900 余篇文章。《民铎》杂志早期的栏目主要有论说、杂纂、调查、译述、记载等。中期《民铎》杂志遭遇浩劫,在日本“政府”的频繁打击之下,《民铎》迁至上海。上海时期的《民铎》发生了重大的变革,声明“本智以宣扬平民精神,介绍现代思潮为旨。”②这一时期《民铎》杂志原本的栏目也逐渐被替换,同时增设了特色栏目,格外注重西方学理的介绍。《民铎》杂志的出版发行时间不定,常有脱期、延期的状况。初期《民铎》杂志为季刊,后从第二卷起改为月刊。根据表 1-1《民铎》杂志的历年出版期数表可以看出《民铎》每年出版的期数并不固定。1923 年至 1926 年这一时间段《民铎》的出版数量达到了一个高峰。后期由于生存困难,《民铎》杂志的出版发行出现断裂的情况,1930 年未出版一期。1931 年出版一期后,《民铎》杂志便停刊了。

新闻媒体论文参考

2 抵抗与挣扎:《民铎》初期对于新文化运动的“冷处理”

2.1 置身事外:思考袁世凯死后的政局问题

辛亥革命后,在内部封建顽固势力与外部反动势力的强烈干预下,加之革命的妥协性与不彻底性,袁世凯夺取政权,当选大总统。至此,全国掀起了反袁浪潮。1916 年 6 月,在浩浩荡荡的反袁斗争中,袁世凯节节败退,身败名裂。袁世凯死后,各大军阀势力割据一方。然诸多问题遗留于现世,埋下了四分五裂的祸根。政治混乱,国家分裂,各路军阀穷兵黩武。以段祺瑞为首的皖系军阀、冯国璋为首的直系军阀和以张作霖为首的奉系军阀依靠反动势力,争权夺利。这一时期政治斗争纷繁复杂、社会时局变幻莫测。由于缺乏强有力的政府统治,新闻业、出版业获得了相对自由的发展空间。于是,在新文化运动的倡导之下,作为传播新思想的载体,不少报纸、期刊蓬勃发展,并开启了思想启蒙之旅。而《民铎》杂志却置身事外,对于新文化运动置之不理,坚持分析国际局势,思考袁世凯死后的政局问题,并寄希望于袁氏之后的政权。尽管《民铎》杂志早期政论性较强,但是从总体上看其政治倾向是较为保守的。

2.1.1 分析革命形势 强烈反对组建政党

有关于政党问题的争论,从近代以来就未停止过。政党问题争论的背后参杂着不同利益群体的政权纷争。战乱年代,由于缺乏完善的政治制度与体系,不同势力对于政党问题展开激烈讨论。辛亥革命之后,革命党人在中国植入民主共和制,试图实现真正意义上的自由与平等。然而封建专制主义虽被推翻,但与之赖以生存的旧有封建思想未从根源上剔除,在这种情况下生搬硬套新的民主共和制度显然有些不妥。在当时复杂的环境中,社会乌烟瘴气,其中混杂着不成熟的民主思想和迂腐固执的封建思想,新旧势力不断对抗,局面极为混乱。以孙中山为代表的革命派坚持民主共和制,而封建守旧势力仍抱残守缺,声称应恢复旧有的封建专制制度,这一问题的讨论一直持续着。直到袁世凯称帝,实行独裁统治,革命党人的理想彻底破碎。

《民铎》创刊之初,以“网罗各门著述,纯从根本上讨论是非得失,豫悬一鹄,然后求新政府措之实际”为口号①,分析探讨社会时弊。这一时期,国内的新文化运动兴起。以《新青年》为中心力量的同人们正热火朝天地批判封建旧文化,积极宣传西方民主、平等、自由等思想,并希望以此来启蒙国人。早在《新青年》创刊之时,陈独秀就曾提出:“批评时政,非其旨也。”②不问政治,不以政治为主业,集中精力进行思想文化之改革成为了《新青年》早期的目标。《新青年》对于新文化运动后续的开展以及国民的启蒙教育发挥着重要的作用。

..........................

2.2 “讨论时弊乃其旨也”:聚社会之要闻

大谈社会改革 新文化运动时期,以《新青年》为代表,各种报刊前赴后继地紧跟时代思潮,向国民输入新思想、新道德,使国民从封建思想的体系中挣脱出来。一个有趣的现象是,在新文化运动的背景下,鲜少有报刊再大肆议论时政,批判政治乱象,取而代之的是如巨浪般的思想文化不断涌入。然《民铎》杂志可谓是新文化运动中的一股时代逆流。在创刊最初的阶段,《民铎》除了激烈声讨外部势力的丑陋嘴脸外,还将中国未来发展的道路寄托在社会表层的改革上,提出了一系列有关对外政策、军事改革、实业救国、振兴农业等措施。这一时期,《民铎》同人在思想上稍有些固步自封,似乎还停留在革命时期,局限在自身的一小方天地中,未能放眼世界,未能感知外部世界翻天覆地的变化,也未能认识到只有触及思想上的变革才是社会改造的良方,才能推动中国走向现代化发展的道路。《民铎》坚持探讨社会时弊,大谈社会改革,指出了当时中国的政治、经济、军事、工业等方面的缺陷。尽管从社会层面上来看有一定的积极性,但在新文化运动开展地如火如荼之时,《民铎》的行动相当疏离,显得有些耳目闭塞了。

2.2.1 改良国民性 唤起对外之精神

北洋军阀统治时期,军阀割据,内政混乱,外交软弱,财政匮竭,军政废弛。《民铎》及其同人深感内治不修,外交失败,工商滞塞,恶税繁兴,这成为实现共和与自由的重要障碍。因此,《民铎》同人在分析国际形势的同时,也积极寻求强国良方,为社会献计献策。从第 1 卷第 1 期到第 1 卷第 4 期《民铎》向社会输送了大量如何致富致强的方法,探讨国民道德、对外精神等问题。《国民性篇》、《精神立国说》、《政鹄》、《社会刷新论》、《吾国国民道德之堕落与救济之管见》、《谢乃壬致中华民国留日东京高等师范学生同窗会书》、《应变救济治疗法》、《吾人医事行政管见》、《求放心论》等文章紧紧围绕如何改良国民性,唤起对外之精神来讨论。而《民铎》这一时期所讨论的“国民性”与国内新文化运动所讨论的“国民性”大相径庭。《新青年》发起的新文化运动,其目的是改造国民性,摧毁旧传统,即以西方的个人主义来取代中国传统的封建家族主义①。

新闻媒体论文怎么写

.............................

3 介入与关怀:《民铎》中期对于新文化运动阵营的响应 .................................... 46

3.1 走出“象牙塔”:《民铎》同人之觉醒 .................................. 46

3.1.1 “一座十里洋场”:上海文化土壤之孕育 ................................. 46

3.1.2 破旧立新:“五四”新思潮之浸润 .................................... 47

4 扬弃与超越:《民铎》后期对于东西文化论战的调和折中 ................................ 62

4.1 旧派中的新派:中国传统与西方新潮的叠合 ............................................. 62

4.1.1 旧式教育与新式教育之反思 .................................... 62

4.1.2 民间艺术与西方艺术之并行 ................................... 65

结束语 .................................... 72

4 扬弃与超越:《民铎》后期对于东西文化论战的调和折中

4.1 旧派中的新派:中国传统与西方新潮的叠合

早在新文化运动兴起之初,有关于东西文化的争论就已若隐若现。当时《新青年》与《东方杂志》就东西方文化优劣问题展开争论,双方僵持不下。陈独秀、李大钊等新文化运动的主力主张与传统文化彻底决裂,积极吸收西方文化,而辜鸿铭、刘师培等旧派学者极力宣扬中国传统文化,维护封建伦理道德。随着运动逐步推进,东西文化的争论已经远远超越了之前,论战范围不断扩大,论战人数持续增加,胡适、梁漱溟、瞿秋白、冯友兰等学者也加入到了这一论战中,论战的焦点从东西文化的优劣问题延伸至东西方文化如何结合到实践中去。1920 年,梁启超从欧洲游学归国后出版了《欧游心影录》,梁漱溟紧随其后出版了《东西文化及其哲学》,二者就东西方文化再次展开争论,并将这一论战推向至高潮。这一阶段,《民铎》看似沉寂,实则暗流涌动。在这场论战中,《民铎》逐渐向“旧派中的新派”靠拢,从多方面思考中国传统文化与西方文化融合的问题。

4.1.1 旧式教育与新式教育之反思

新文化运动时期,有关东西文化的争论一直贯穿于运动的始终,不同思想派别、不同报刊阵营的学者们唇枪舌战,激烈交锋。陈独秀、胡适等“激进派”认为应该彻底根除国民心中的旧道德、旧思想,以西方文化代替,章士钊、林琴南等“保守派”则坚持维护中国传统文化,并在报刊上对新文化运动进行大肆的攻击。刘师培等封建顽固派文人创办的《国故》月刊更是言辞激烈,污蔑《新青年》等报刊,并暗示反动军阀势力动用武力压倒新文化运动的势力,“快刀斩乱麻,亦不失为痛快之举。”①而夹杂在这其中的杜亚泉、张东荪等“旧派中的新派”对于西方思潮的认知不在其对手陈独秀、傅斯年之下,只是他们不赞同全盘推倒传统②。此时,面对东西文化论战,《民铎》表现出的是一种调和折中的态度,不仅深入分析东西方文化之利弊,更努力地吸收东西方文化之精华。

.............................

结束语

一战期间,欧洲战场战事激烈,炮火连天。日本费劲心思向德国宣战,实则谋划另一阴谋。早在 19 世纪上半叶,英国率先进行了工业革命,这一场深刻的以机器运作代替手工劳动的技术革命浪潮很快席卷而来,各个国家相继进行了工业革命,掀起了工业革命的浪潮。而此时的大清王朝正沉浸在“天朝上国,物产丰富,无所不有,不必与外夷互通有无”的美梦中,闭关锁国,与世隔绝,逐渐与世界脱轨。同时统治者独裁专断,固步自封。在清王朝还在酣睡如泥之时,帝国主义为了贪婪的资本需要在中国的领土上展开疯狂的瓜分与掠夺行动。在这之后,统治者未曾想到,这一令人沉痛的灾难在往后的数十年带来了一系列的影响,使得中国坠入了苦难的深渊之中。1914 年世界第一次大战爆发,帝国主义等国家忙于激烈应战,无暇顾及中国。而当时的中国看似风平浪静,实则危机重重。日本瞄准德国在帝国主义侵略战争中占领的青岛一地,打着对德国宣战的借口,向青岛发动进攻。此时国内已结束辛亥革命,袁世凯登上政治舞台。为了满足一己私欲,袁世凯不断向日本妥协,以换取日本对其复辟帝制这一行径的支持。尽管在救亡图存的过程中困难重重,多次受阻,但中国知识分子从未放弃社会改革道路的探索。在早期经历了洋务运动、戊戌变法之后,知识分子们不再闭门造车,而是主动追赶时代思潮,逐步学习西方的思想文化,逐渐挣脱封建专制的禁锢。辛亥革命的失败给知识分子敲醒了警钟,中国两千多年的旧思想、旧道德树大根深、盘根错节,若不能将其连根拔起,那必然会重蹈覆辙。1915 年,陈独秀等人发起新文化运动,这场运动建立在思想变革的基础之上,为中华民族带来了希望。《民铎》杂志就是这样的背景下创办的。《民铎》杂志初期讨论了有关国家经济、政治、军事、农业等内容,并深度分析国内外局势。同时作为一份中国留日学生群体创办的刊物,《民铎》杂志曾言辞激烈地声讨日本的罪恶行径,多次遭到日本当局的镇压,后被迫迁至上海。迁至上海后的《民铎》杂志在主编李石岑的引领下逐步转变方向,开始承担着传播西方思潮的重要责任。东西文化论战的高潮期,《民铎》杂志再次发生转变。对于知识分子所激烈争论的东西文化优劣问题,《民铎》杂志及其同人开始进行深刻反思。研究《民铎》杂志的这种变化,对于我们认识媒介与社会思潮的关系,把握新文化运动时期的期刊形势变化有着极为重要的意义。

参考文献(略)