第一章 绪论

第一节 研究缘起及意义

一、研究缘起

在现如今的网络媒体时代中,大众对于一座城市的基本认知和记忆大多源于媒介传播,尤其对于当前的新媒体语境而言,更是如此。因此,城市发展与大众传播媒介之间的关联源远流长,媒介对于城市形象、城市文化和城市现代化建设等多方面都具有重要意义,基于大众传播媒介的渗透,城市不再只是冷冰的高楼耸立和宽阔的十字路口的居住性空间,而是逐渐向承载城市文明和城市市民认同的情感空间过渡,媒介为城市形象的建构与传播提供了优渥土壤。

网络媒体在传播渠道以及传播效果的方面相较于传统媒体而言都具有一定优势,伴随着信息技术和媒介技术的日益提高,网络媒体突破时空局限,结合实时、互动和海量信息的新特点实现了城市内外的信息流动,较好地满足受众需求,增强了城市影响的覆盖面和传播力。实现传播的互联互通,共享传播。

针对以上现象,笔者在本文重点关注网络媒体空间之下的城市形象传播以及这二者之间的关联,运用传播学相关理论探讨当下的网络媒体空间助力城市形象的特点及相关渠道反思,并归纳分析了网络媒体的传播策略,以至于更好地助力城市形象的建构与传播。本次的研究对象是笔者的家乡,湖北省武汉市。武汉在 2015 年至 2017 年连续蝉联“全国文明城市”的称号后,这座城市传递给世人的名片信息日益丰富起来。早在 2016 年 12 月 26 日,武汉就已获得国家发改委的批示,入选“全国中心城市”。武汉这座城市自身魅力逐渐闪现,并伴随着网络媒介的传播被世人知晓。

二、研究意义

(一)理论意义

信息技术的飞速发展创造了如今“万物皆媒”的时代,网络媒体在数字化媒体的环境中应运而生。根据《CNNIC 第 41 次互联网报告》显示,截至 2017 年 12月,我国网民规模达到 7.72 亿。其中,手机网民规模已达到 7.53 亿。以交互与体验式为突出特点的网络媒体,凭借其潜在的力量以一种超乎想象的姿态悄然改变着传统的传播方式,为受众开启了一种信息互通共享的新传播体系。城市形象不再局限于过去单一的行政规划方面,而是从城市外貌延伸到了城市文化内涵的复杂体系中。本文以新闻传播学的理论基点探析城市形象的架构,分析网络媒体对于城市形象塑造的思路,将有利于更好地了解交互式网络媒体与城市形象之间的传播关系。

.........................

第二节 相关理论的文献综述

一、研究概述

(一)国外研究

1.城市形象

最早出现“城市形象”这一词语的时间为 1960 年,在美国城市学家凯文·林奇的著作《城市形态》中,凯文·林奇强调城市形象是人对城市的综合感受,其构成要素主要为城市建筑方面,例如路、边、区、节点、标识这五要素构成,这将对经营人们赖以生存的家园及其生活产生深远影响。

美国城市学者刘易斯·福芒德对于城市形象的说辞,侧重在人们对城市的主观印象的基础之上,并提出有关城市传播观的观念,他表示,城市形象是通过大众传媒、个人经历、记忆以及环境等因素共同作用而成,强调城市对话的重要性与意义。

2.城市规划与城市形象

20 世纪 80 年代以后,日本城市学家池泽宽所著的《城市风貌设计》一书,主要是从城市环境与环境设计的方面,对城市的实体建筑、街边设计等反映城市风貌的角度来阐述城市形象,将城市规划设计作为城市形象的重要构成元素。

20 世纪 90 年代,阿时沃斯(Ashworth)等提出,一座城市的形象不是一蹴而就的,它必须是经过长期的宣传与沟通综合所获得的结果,城市形象一经形成就很难被复制或模仿。萨德(Snear,1991)认为,城市形象应定义为:城市的内部公众和外部公众对城市的形态、空间布局、建筑、景观、街区、绿化、公共标志、市民素质、政府行为、社会风气、治安布局、生活质量等方面的总体感知、印象和评价。

2.城市形象与传播

城市形象是一个多元化的概念,它拥有丰富的内涵意义。德国历史哲学家斯宾格勒认为,“人类所有的伟大发明与文化都是因城市而生的,城市是人类文明的聚集地,所谓的世界史就是人类的城市时代史”。

城市形象是一个多元化的概念,它拥有丰富的内涵意义。德国历史哲学家斯宾格勒认为,“人类所有的伟大发明与文化都是因城市而生的,城市是人类文明的聚集地,所谓的世界史就是人类的城市时代史”。

传播学作为西方舶来品,创立于现代性的城市空间中,在西方传播学届对于城市形象的经典专著之一:蒂莫西·吉布森(Timothy A. Gibson)等在 2006 年主办的论文集《城市传播:生产、文本、语境》(Urban Communication:Product,Text,Contest)中勾勒出“聚焦于多个理论和现实问题的城市和传播研究之间的总体性地图”。但是,他们并未将城市形象传播学作为一门新的学科,从而更加凸显了城市传播学体系建构的紧迫性。

..............................

第二章 城市形象传播概述

第一节 城市形象的内涵

一、概念综述

城市是人类社会发展到一定阶段的产物,其形象表征不仅囊括其历史文化、建筑风格、卫生容貌、道路规划、交通设施等基础建设,也包含政治、经济、精神文明建设等软实力的方面。有形的外貌特征与无形的文化标签共同构建起一座城市的风貌与温度,城市是人类物质文化与精神财富的聚集地与象征地。

本文在城市形象的内涵概念上比较倾向于国内学者刘立华在《国家、区域与企业品牌传播研究》的说法:“某区域品牌形象不仅强调心理认同的要素,还有形象传播的意义以及区域自我个性的展示”。这一观点较为贴近本论文对于城市形象中复杂要素之间组织系统中的表现,城市形象研究从本质上说是形象研究的分支,他可以作为城市传播本身或被传播对象的主体而存在。

二、城市形象的基本要素

城市形象的内涵并非一成不变,作为社会资源的组成部分,它所呈现的千万风情更需要人们正视。首先,独特的形式城市形象最核心的要素之一。不同的城市文化特色早就不同的城市发展定位,是根据当地的自然环境与人文风貌来进行界定的;其次,主观性与客观性交织而存是城市形象的另一特征。人们对于城市的直观感受和体验已为心中的城市形象奠定良好基础,与此同时,伴随着外界媒体以及舆论的传播共同交织——在多元化声音的并流之下,催生了人们对于这座城市形象的具体感知;而且,城市形象并不是一成不变的。

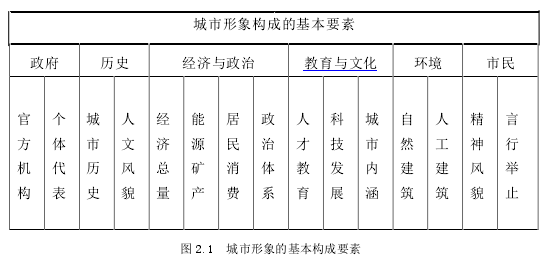

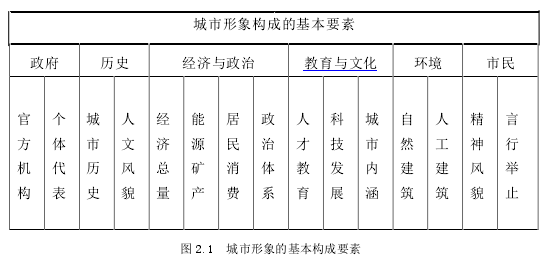

随着社会文明的进步,城市形态也在悄然变化着。城市形象的构成要素包含诸多方面(如图 2.1),城市形象的传播是城市系统各生产关系中各要素相互对应发展的具体反映,媒介在该形象构建过程中表现的占有与分配,正是传播空间格局的嬗变过程。新的城市化问题与新的媒介传播现象相辅相成,它们彼此选择且改变,城市空间的传播格局之内的各生产要素之间构建为城市形象的出现、缔造、传递与散播这一系列过程,聚合性的传播力使得城市形象在政治、经济、文化等层面的发展提供便利,也为城市形象与媒介传播二者之间的融合提供重要动力。

...........................

..............................

第二章 城市形象传播概述

第一节 城市形象的内涵

一、概念综述

城市是人类社会发展到一定阶段的产物,其形象表征不仅囊括其历史文化、建筑风格、卫生容貌、道路规划、交通设施等基础建设,也包含政治、经济、精神文明建设等软实力的方面。有形的外貌特征与无形的文化标签共同构建起一座城市的风貌与温度,城市是人类物质文化与精神财富的聚集地与象征地。

本文在城市形象的内涵概念上比较倾向于国内学者刘立华在《国家、区域与企业品牌传播研究》的说法:“某区域品牌形象不仅强调心理认同的要素,还有形象传播的意义以及区域自我个性的展示”。这一观点较为贴近本论文对于城市形象中复杂要素之间组织系统中的表现,城市形象研究从本质上说是形象研究的分支,他可以作为城市传播本身或被传播对象的主体而存在。

二、城市形象的基本要素

城市形象的内涵并非一成不变,作为社会资源的组成部分,它所呈现的千万风情更需要人们正视。首先,独特的形式城市形象最核心的要素之一。不同的城市文化特色早就不同的城市发展定位,是根据当地的自然环境与人文风貌来进行界定的;其次,主观性与客观性交织而存是城市形象的另一特征。人们对于城市的直观感受和体验已为心中的城市形象奠定良好基础,与此同时,伴随着外界媒体以及舆论的传播共同交织——在多元化声音的并流之下,催生了人们对于这座城市形象的具体感知;而且,城市形象并不是一成不变的。

随着社会文明的进步,城市形态也在悄然变化着。城市形象的构成要素包含诸多方面(如图 2.1),城市形象的传播是城市系统各生产关系中各要素相互对应发展的具体反映,媒介在该形象构建过程中表现的占有与分配,正是传播空间格局的嬗变过程。新的城市化问题与新的媒介传播现象相辅相成,它们彼此选择且改变,城市空间的传播格局之内的各生产要素之间构建为城市形象的出现、缔造、传递与散播这一系列过程,聚合性的传播力使得城市形象在政治、经济、文化等层面的发展提供便利,也为城市形象与媒介传播二者之间的融合提供重要动力。

...........................

第二节 武汉城市形象的传播

一、城市概况

武汉,是我国华中地区湖北省的省会,是一座拥有 3500 逾年历史文化的城市。新中国成立以后,“大武汉”一度与“大上海”齐名。武昌起义胜利之后,孙中山宣誓就职,宣告中华民国成立。秉承洋务运动与辛亥革命的热情与斗志,武汉人高呼“敢为人先”的口号,从历史的长河里飞驰而进,从城市风貌、政治、经济与民风文化等方面取得极大的进步意义,正如武汉市委宣传部在 2014 年提出的城市标语“武汉,每天不一样”,终究没有辜负这座有着“九省通衢”美誉之称的城市。同时,武汉作为华中地区的高校重镇,科教综合实力居于全国第三位,紧随北京和上海之后。武汉共有35所高等院校,其中囊括了2所“985”与7所“211”名校。自然科学研究组织及机构多达 500 所。

(一)武汉市的历史沿革

一、城市概况

武汉,是我国华中地区湖北省的省会,是一座拥有 3500 逾年历史文化的城市。新中国成立以后,“大武汉”一度与“大上海”齐名。武昌起义胜利之后,孙中山宣誓就职,宣告中华民国成立。秉承洋务运动与辛亥革命的热情与斗志,武汉人高呼“敢为人先”的口号,从历史的长河里飞驰而进,从城市风貌、政治、经济与民风文化等方面取得极大的进步意义,正如武汉市委宣传部在 2014 年提出的城市标语“武汉,每天不一样”,终究没有辜负这座有着“九省通衢”美誉之称的城市。同时,武汉作为华中地区的高校重镇,科教综合实力居于全国第三位,紧随北京和上海之后。武汉共有35所高等院校,其中囊括了2所“985”与7所“211”名校。自然科学研究组织及机构多达 500 所。

(一)武汉市的历史沿革

武汉,是湖北省的省会城市,素有“江城”的雅称,由 隔江鼎立的武昌、汉口和汉阳三大镇组成。武汉之名,始于战国末期,孙权与 刘备争夺荆州之时,在公元 221 年将都城建业(即今南京)搬迁至武昌,取“以武治国而昌”的美意。明末清初年间,汉口凭借自身独特的地理优势,成为红极一时的通商口岸,成为国内最大的商业港口。直至 1927 年初,武汉国民政府将武昌与汉口合二为一定都并正式更名为武汉。作为华中地区的重要城市,武汉从历史的风雨中走来,通过近年来自身的飞速发展,已成为我国腹地不可或缺的交通枢纽、工业基地。自 1903 年,两广总督张之洞在武汉兴办学堂依赖,武汉聚力成为现今我国著名的高校重地以及与科教文化中心。

(二)武汉市的发展近况

在城市的精神文明建设方面,2016 年 12 月,武汉入围由国务院批复、国家发改委发布的“国家中心城市”名单,一举成为华中地区唯一入选的城市。2017年 11 月 14 日,在中国文明网发布的“第五届全国文明城市名单”中,武汉顺利通过复查并继续保留往届全国文明城市的称号;在城市经济发展方面,2016 年年八月份,武汉国家航天产业基地实施方案获得国家发改委批复。2016 年十二月,国家工业和信息部批复武汉成为“中国制造 2025 试点示范城市”,换言之,武汉将在未来若干年间全面构建国家先进制造业、航天航空基地、商贸中心等具备综合战略意义的蓝图。早在 2014 年,武汉所实现地区生产总值就已经成为继广东省广州市之后的第二个 GDP 破万亿的省会城市。

在城市的精神文明建设方面,2016 年 12 月,武汉入围由国务院批复、国家发改委发布的“国家中心城市”名单,一举成为华中地区唯一入选的城市。2017年 11 月 14 日,在中国文明网发布的“第五届全国文明城市名单”中,武汉顺利通过复查并继续保留往届全国文明城市的称号;在城市经济发展方面,2016 年年八月份,武汉国家航天产业基地实施方案获得国家发改委批复。2016 年十二月,国家工业和信息部批复武汉成为“中国制造 2025 试点示范城市”,换言之,武汉将在未来若干年间全面构建国家先进制造业、航天航空基地、商贸中心等具备综合战略意义的蓝图。早在 2014 年,武汉所实现地区生产总值就已经成为继广东省广州市之后的第二个 GDP 破万亿的省会城市。

.............................

第三章 武汉城市形象传播中的网络媒体 ........................... 25

第三章 武汉城市形象传播中的网络媒体 ........................... 25

一、政务网站:城市形象传播的官方形态 .................. 25

二、网络自媒体:微博上的城市形象 ...................... 27

第四章 城市环境与网络媒介传播 ................................ 35

第一节 城市环境与媒介生态 ................................. 35

一、地点:建构武汉城市形象的基本要素 .................. 35

二、景观:描述网络传播生态下的城市 .................... 38

第五章 网络媒体传播之反思 .............................. 45

第一节 两级主导,加强议程设置 ............................. 45

一、政府关注舆论,做城市的守望者 ...................... 45

二、网络媒体注重自身规范 .............................. 47

第五章 网络媒体传播之反思

第一节 两级主导,加强议程设置

一、政府关注舆论,做城市的守望者

中国传播学者陈力丹教授在《舆论学——舆论导向研究》中谈到,要考虑到任何外露的言语和情绪,这些都是特殊的态度,态度则是由信念构成的,而不是应该只关注民众公开的表露。根据该内涵,笔者在本文中对于“舆论”的概念则偏重取“舆论是公众针对现实问题大体一致的意见、情绪或者行为意向”这一表述。由此,在这种具有复杂性发声的背景之下,政府应当加强对相关舆论的监测,对日常的大众传媒活动进行适当的调查与管理,把握好手中由职权带来的话语权,引导和加强有关武汉市城市形象的话语建构,塑造健康绿色的舆论生态,以保障城市形象在主流价值观的引导下得以正确传播。近年来,舆情的表达通常以民谣、顺口溜、当地俗语为主要表现形式,通过大众传播媒介和人际传播得以流传,这些言论并非刻板印象中所具有的随意和无根据,而是会与社会主流文化相结合,以至于城市化进程重点的舆情始终处于灵活变化的特点。关注舆情为政府参与舆论引导并构建合理的议题提供了现实条件,可适范围既包含了以城市居民生活的“硬”空间,也含有城市风俗、城市文化等的“软”空间。

政府在舆论引导的工作过程中,应当将舆情分析置于首位,这是全面了解“社情民意”的基础所在,在信息社会之下,城市舆情始终处于不断发展变化的状态(如下图 5.1),根据舆情自身所持有的社会客观情况与民意主观认知的结核性特征,较为全面地反映了参与舆论引导的主客体之间的关联,对于引导主体而言,可以进行议程设置并传播与之相关的议题,目标指向为公众愿景与社会情感;另一方面,对于舆论引导的对象来说,他们也是城市形象建构与传播的参与者,这其中囊括了不同性别、年龄、职业以及文化层次的群体对于城市化进程的意见与态度,也直接折射出这些受众对于舆论引导者在城市形象的作为方面的情绪与想法,这二者之间可以较为直观地反映出现实与理想之间的差距。因此,政府在作为舆论的引导者主体时,尤其应当关注舆论的发声处,及时把握舆情,进而准确地对一定时间与范围内的意见之分布、强弱程度以及情感态度进行分析,主动选择并设置议题。网络舆论的产生都基于城市发展现状,个体舆论的表达总是根据自己的情感态度与价值观的表达而体现出来,这也就意味着,关注舆论的同时更要注重对价值观这一要素的把握,这是除了基本的公众认知、公众情感要素之外的又一关键所在。由此,一个较为系统的“城市守望”的途径才得以彰显。

..........................

结语

城市在发展过程中带动了媒介的迅速演进,媒介的进步也为城市现代化提供了强大动力。城市与网络媒体的联合获得了信息化时代的广泛关注与助力,这种传播模式突破了是空的局限性,为城市形象的建构搭建广阔的新舞台。本文通过运用传播学“5W”理论和议程设置、媒介地理学中的媒介集群理论、城市传播学中的空间进路等综合分析了网络媒体对于武汉城市形象的重要性与必要性,让网络媒体在武汉城市形象的宣传与传播中发挥更有效的推动作用。在“复兴大武汉”的口号以及在党中央“一带一路”的发展战略意义中,武汉作为重要的中部节点城市将于网络媒体的建构共同致力于更好地树立与传播良好的城市形象,这种传播力不仅体现为人在城市内的聚集,更表现在这座城市百万颗心灵汇聚的凝结力。

城市在发展过程中带动了媒介的迅速演进,媒介的进步也为城市现代化提供了强大动力。城市与网络媒体的联合获得了信息化时代的广泛关注与助力,这种传播模式突破了是空的局限性,为城市形象的建构搭建广阔的新舞台。本文通过运用传播学“5W”理论和议程设置、媒介地理学中的媒介集群理论、城市传播学中的空间进路等综合分析了网络媒体对于武汉城市形象的重要性与必要性,让网络媒体在武汉城市形象的宣传与传播中发挥更有效的推动作用。在“复兴大武汉”的口号以及在党中央“一带一路”的发展战略意义中,武汉作为重要的中部节点城市将于网络媒体的建构共同致力于更好地树立与传播良好的城市形象,这种传播力不仅体现为人在城市内的聚集,更表现在这座城市百万颗心灵汇聚的凝结力。

人们身处于一个由媒介文字与影像共同交织而成的城市空间里,网络媒介拼贴的城市形象是一种美好愿景的共同体,而受众往往会根据自身的城市文化体验进行具体的编码和解码,这个动态发展的过程正是城市形象的意义生产过程。对于城市形象的解读,不仅应该从现实的地理角度出发,更是要回归这座城市的文化内涵与风貌气质,从城市与网络媒介相互作用的维度来综合考量,以再现最为接近真实的城市形象。

在本文的研究之中,还存在诸多理论与实践上的不足之处。城市化的发展永远处于不断变化的过程之中,网络媒体技术与传播形态也将随之改变,面对未来无数的挑战与机遇,如何借用网络媒体这一有力杠杆使城市形象得到更有效的建构与宣传,让城市形象在大众心中形成一种共享与共识,深入每位在场与缺场受众的认知与观念里,真正实现“武汉,每天不一样”的城市标语,这是在今后的学习与研究中需要思考的问题。

参考文献(略)在本文的研究之中,还存在诸多理论与实践上的不足之处。城市化的发展永远处于不断变化的过程之中,网络媒体技术与传播形态也将随之改变,面对未来无数的挑战与机遇,如何借用网络媒体这一有力杠杆使城市形象得到更有效的建构与宣传,让城市形象在大众心中形成一种共享与共识,深入每位在场与缺场受众的认知与观念里,真正实现“武汉,每天不一样”的城市标语,这是在今后的学习与研究中需要思考的问题。