第1章 绪论

1.1 研究背景

CNNIC(中国互联网络信息中心)于 2018 年 8 月发布第 42 次中国互联网络发展状况统计报告,报告指出:“截至 2018 年 6 月 30 日,我国网民规模达 8.02亿,普及率为 57.7%。其中,手机网民规模已达 7.88 亿,网民通过手机接入互联网的比例高达 98.3%。”①这组数据说明,移动互联已然替代了传统 PC 互联完全主导了中国的互联网领域,人们已经几乎全部踏入了移动互联时代。伴随移动互联的渗透,移动社交媒体飞速发展。移动社交媒体以其实时、便捷、低门槛、互动等特点,超越了传统的信息传播的二维时空,它通过提供一个虚拟的、丰富的、多元的、包容开放的媒介生态环境,吸引越来越多的人们参与到这个媒介生态的互动中来。随着社交媒体功能的多样化,社交媒体已不单单只具备交友功能,同时还有购物、支付、预定酒店机票等功能。移动社交媒体在悄然变革人们的交流方式、生活习惯、行为方式。

中学生作为社会结构中的重要组成部分,他们毫无疑问地被移动互联的这波浪潮席卷,中学生移动社交成为当下互联网时代和信息化时代的特定产物。中学生的现实生活社交与网络社交的融合度与日俱增,在缺少玩伴和亲子教育的背景下,“数字儿童”愈发泛滥,中学生使用社交媒体的情况愈发普遍。社交媒体在改变中学生生活方式的同时,也建构了一种新的社交话语场景。中学生社交媒体话语场是一种怎样的场?现实生活中存在了哪几种不同类型的场?建构这种场需要什么样的机制?又产生了什么影响?对这些问题的深入探讨既是对社交媒体研究的需要,也是关乎中学生健康成长的需要。

.......................

1.2 研究意义

以中学生这一特殊群体为对象,探究中学生在社交媒体中形成的话语场,探讨这一话语场的类型、运作机制,分析中学生社交媒体话语场中出现的问题并试图提出解决对策。本文基于这样的思路研究和行文,具有理论和实际双重意义。

1、理论意义

第一,将社交媒体的受众群体研究引向深入。以往对社交媒体的受众群体研究,多以某一特殊群体为研究对象,探究这一特殊群体的社交媒体使用状况,如以大学生为对象,探究社交媒体对大学生学习、生活的影响,以农民工为对象,调查农民工的社交媒体使用行为,探析社交媒体对农民工的生活、生产产生的影响,总体来讲,这类研究不算太多且维度不大。本文在此基础上,从大众传播学的视角探讨中学生在社交媒体建构的全新话语场及特征,通过对话语场的类型、角色组成、运作机制等分析,从传播社会学的视角出发研究中学生的媒介社交媒体使用的特点和规律,将大众传播效果理论与社会学有关理论相结合,开拓了从新闻传播角度对社交媒体研究的视野,并将社交媒体的受众群体研究引向深入。

以中学生这一特殊群体为对象,探究中学生在社交媒体中形成的话语场,探讨这一话语场的类型、运作机制,分析中学生社交媒体话语场中出现的问题并试图提出解决对策。本文基于这样的思路研究和行文,具有理论和实际双重意义。

1、理论意义

第一,将社交媒体的受众群体研究引向深入。以往对社交媒体的受众群体研究,多以某一特殊群体为研究对象,探究这一特殊群体的社交媒体使用状况,如以大学生为对象,探究社交媒体对大学生学习、生活的影响,以农民工为对象,调查农民工的社交媒体使用行为,探析社交媒体对农民工的生活、生产产生的影响,总体来讲,这类研究不算太多且维度不大。本文在此基础上,从大众传播学的视角探讨中学生在社交媒体建构的全新话语场及特征,通过对话语场的类型、角色组成、运作机制等分析,从传播社会学的视角出发研究中学生的媒介社交媒体使用的特点和规律,将大众传播效果理论与社会学有关理论相结合,开拓了从新闻传播角度对社交媒体研究的视野,并将社交媒体的受众群体研究引向深入。

第二,对青少年媒介使用研究提供新的案例。以往对于青少年媒介使用的研究多集中在对青少年传统媒体使用的研究,从青少年使用传统媒体的现状质化、量化分析研究传统媒体对于青少年社会化、道德、学习等方面的影响。21世纪以来,在互联网普及和发展的背景下,学者们将越来越多的目光投向了新媒体时代的新兴媒介对青少年的影响,如网络时代中学生媒介接触行为的探查、大众传媒影响中学生社会化的机制研究等。此外,也有不少学者以农村留守儿童、流动儿童为研究对象,探究传统媒体和新时代媒体对他们的影响。总体而言,从中学生角度出发展开中学生媒介使用研究,由于范围较为局限、狭隘,所以,以往的研究中研究主题和研究内容往往容易呈现单一重复的特征,而本文以中学生社交媒体话语场为对象,所有的研究围绕这一话语场开展,这丰富了大众传播媒介对中学生社会发展影响的实证材料,拓展了从中学生角度对媒体使用研究的思路。

.......................

第2章 社交媒体及话语场的概述

2.1 社交媒体的概念

社交媒体的概念源自国外,英文为 social media,国内被普遍译成“社交媒体”、“社会性媒体”或者“社会化媒体”。不同的学者对社交媒体的定义侧重点有所不同。

第2章 社交媒体及话语场的概述

2.1 社交媒体的概念

社交媒体的概念源自国外,英文为 social media,国内被普遍译成“社交媒体”、“社会性媒体”或者“社会化媒体”。不同的学者对社交媒体的定义侧重点有所不同。

美国的 Kaplan 认为社交媒体是基于 web2.0 技术的一系列网络应用,允许用户生产内容并且互相交流。Kaplan 对社交媒体作了界定,他认为社交媒体具备两个基本条件,一是 UGC,即 User Generated Content 用户生成内容,另一个是 CGM,即 Consumer Generated Media 消费者自主媒体。①用户生成内容指的是社交媒体中的内容均为用户自主编辑自主生成,即便是官方发布信息,也是以用户的身份来发布内容,如 QQ 中的内容均为 QQ 使用者自主发布,即便是在 QQ 空间中有官方消息动态也是以注册用户的身份在 QQ 空间中发布;消费者自主媒体指的是消费者独立创建而服务于消费者本身的媒体,如微信用户是微信媒体中的内容消费者,同时,消费者又是微信内容的创建者,微信平台是为用户服务的。

Ahlqvist 认为,社交媒体的概念主要包括以下三个方面,即社区、内容和Web2.0,社交媒体作为一种特定媒介,主要在于完成网民创造虚拟社区,并分享、交流和分享信息。

Barnes,S.B 则认为社交媒体是一种以互动和构建人际网络为手段,旨在以现代化的方式获取社会资本的应用程序。③

国内关于社交媒体的定义也有不同的思路。赵洁认为社交媒体的主要功能是“提供和分享,将其视作一种工具。”

曹博林认为社交媒体是帮助人们互动交流的媒体,它的最主要功能就是社交互动,人们通过社交媒体可以随时随地进行交流。

洪彬认为“社交媒体是基于互联网而形成的网络社区,它最鲜明的特点是使得用户创造并传播自主生成内容和表达观点的能力。②”也就是说,洪彬认为社交媒体是人们表达和传播观点的一种工具。除此之外,也有学者认为,社交媒体是一种互动性的媒体,通过媒体互动,媒体与受众不像传统的鲜明的二级传播关系,受众亦可以成为传播的主体,且受众参与传播的方式多样。

........................

Barnes,S.B 则认为社交媒体是一种以互动和构建人际网络为手段,旨在以现代化的方式获取社会资本的应用程序。③

国内关于社交媒体的定义也有不同的思路。赵洁认为社交媒体的主要功能是“提供和分享,将其视作一种工具。”

曹博林认为社交媒体是帮助人们互动交流的媒体,它的最主要功能就是社交互动,人们通过社交媒体可以随时随地进行交流。

洪彬认为“社交媒体是基于互联网而形成的网络社区,它最鲜明的特点是使得用户创造并传播自主生成内容和表达观点的能力。②”也就是说,洪彬认为社交媒体是人们表达和传播观点的一种工具。除此之外,也有学者认为,社交媒体是一种互动性的媒体,通过媒体互动,媒体与受众不像传统的鲜明的二级传播关系,受众亦可以成为传播的主体,且受众参与传播的方式多样。

........................

2.2 与中学生群体年龄相吻合的QQ功能特点

本研究将 QQ 作为中学生使用社交媒体的代表 ,是由于在本项研究的问卷调查中,中学生的社交媒体使用的普遍喜好是 QQ 媒介。笔者在对江西 5 个地市的 472 位中学生进行问卷调查统计中,84.6%的中学生表示使用最多的社交媒体是 QQ,在访谈中当问及为何不使用微信时,不少中学生表示“爸爸妈妈那个年龄的人才用微信。”调查中,凡中学生拥有个人智能手机的,均有自己的 QQ。鉴于 QQ 媒体在中学生群体中的同一性和普遍性,本研究将 QQ 作为中学生社交媒体使用的代表,主要对中学生 QQ 这一社交媒体的话语场进行研究。

QQ 这一社交媒体诞生于 20 世纪 90 年代,它是微信出现以前最流行、最广泛的社交媒体,2011 年腾讯公司在推出微信这一社交媒体后,微信以碾压式的增长超过 QQ 的活跃度,尽管如此,根据艾瑞咨询给出的报告:QQ 依旧是仅次于微信的第二大装机软件。③且根据企鹅智酷发布的“95 后”新生代社交网络喜好报告,QQ 是 95 后使用最多的社交媒体。④那么,中学生这一群体为什么会独爱 QQ 这一社交媒体,QQ 与中学生的年龄特点有哪些吻合度。下面对 QQ 这一社交媒体的特点进行说明。

本研究将 QQ 作为中学生使用社交媒体的代表 ,是由于在本项研究的问卷调查中,中学生的社交媒体使用的普遍喜好是 QQ 媒介。笔者在对江西 5 个地市的 472 位中学生进行问卷调查统计中,84.6%的中学生表示使用最多的社交媒体是 QQ,在访谈中当问及为何不使用微信时,不少中学生表示“爸爸妈妈那个年龄的人才用微信。”调查中,凡中学生拥有个人智能手机的,均有自己的 QQ。鉴于 QQ 媒体在中学生群体中的同一性和普遍性,本研究将 QQ 作为中学生社交媒体使用的代表,主要对中学生 QQ 这一社交媒体的话语场进行研究。

QQ 这一社交媒体诞生于 20 世纪 90 年代,它是微信出现以前最流行、最广泛的社交媒体,2011 年腾讯公司在推出微信这一社交媒体后,微信以碾压式的增长超过 QQ 的活跃度,尽管如此,根据艾瑞咨询给出的报告:QQ 依旧是仅次于微信的第二大装机软件。③且根据企鹅智酷发布的“95 后”新生代社交网络喜好报告,QQ 是 95 后使用最多的社交媒体。④那么,中学生这一群体为什么会独爱 QQ 这一社交媒体,QQ 与中学生的年龄特点有哪些吻合度。下面对 QQ 这一社交媒体的特点进行说明。

1、QQ 个性化设置的酷炫

相比于微信简单的个人设置,QQ 的个性化设置功能更加酷炫,这种特点与中学生群体的年龄相吻合。QQ 的开发和使用尤其注重用户的个性化设置,这在QQ 的多个功能中均有体现。如 QQ 头像设置越来越遵循用户个性化需求,用户可以自行选用照片或者网络图片来设置自己的头像。同时,QQ 的聊天窗口右侧有 QQ 秀,包含人物和背景的设置,用户可以按照个人喜好设置 QQ 秀,也可以赠送 QQ 秀装扮给好友。此外,QQ 空间实现自主装扮,用户可以按照自己的喜好在装扮商城中挑选自己喜欢的 QQ 空间背景及背景音乐。在实际调查中,不少中学生甚至花费生活费的大部分升级成为 QQ 的 VIP 用户,只为将 QQ 的个性装扮成符合自己“气质”的风格。

.............................

3.1 话语场的类型.................................. 16

3.1.1 官方主导场....................................... 16

3.1.2 民间主导场.............................. 19

第 4 章 中学生社交媒体话语场的运作机制..................................... 31

4.1 话题发出..................... 31

4.1.1 情感话题............................... 31

4.1.2 娱乐话题................................... 34

第 5 章 中学生在社交媒体话语场呈现的问题........................... 51

5.1 媒介依赖成为生活常态............................... 53

5.2 言行乖谬成为学习负累.......................... 53

第5章 中学生在社交媒体话语场呈现的问题

5.1 媒介依赖成为生活常态

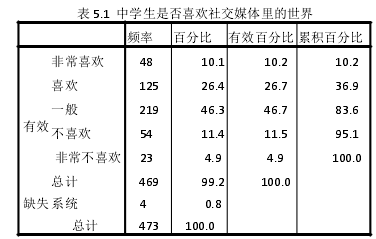

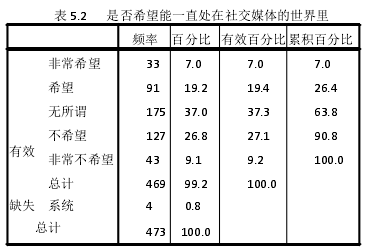

现实生活中,社交媒体成为了中学生的第二世界,社交媒体对他们有无限的吸引力。在社交媒体营造的话语场内,他们可以感知成人世界的爱恨情仇,可以成为所向披靡的游戏王者,可以看到缤纷多姿的外部世界,可以逃避枯燥无味的学习生活。所以,他们深深的被这个场所吸引,他们在这个场上花费大量的时间精力。调查显示,10.1%的被调查中学生非常喜欢社交媒体里的世界,26.4%的中学生喜欢社交媒体里的世界,只有 16.4%的中学生不喜欢和非常不喜欢社交媒体里的世界。而对于是否希望能一直处在社交媒体的世界里,呈无所谓态度的占 37.3%占比最大,如表 5.1、5.2:

5.1 媒介依赖成为生活常态

现实生活中,社交媒体成为了中学生的第二世界,社交媒体对他们有无限的吸引力。在社交媒体营造的话语场内,他们可以感知成人世界的爱恨情仇,可以成为所向披靡的游戏王者,可以看到缤纷多姿的外部世界,可以逃避枯燥无味的学习生活。所以,他们深深的被这个场所吸引,他们在这个场上花费大量的时间精力。调查显示,10.1%的被调查中学生非常喜欢社交媒体里的世界,26.4%的中学生喜欢社交媒体里的世界,只有 16.4%的中学生不喜欢和非常不喜欢社交媒体里的世界。而对于是否希望能一直处在社交媒体的世界里,呈无所谓态度的占 37.3%占比最大,如表 5.1、5.2:

........................

第6章 改善中学生社交媒体话语场的建议

6.1 培植中学生媒介素质

每个人都不是生活在真空中,中学生也一样,他们必然会在社会生活中接触到各种各样的社交媒体。因此,我们不能“掩耳盗铃”杜绝中学生接触社交媒体,而是要让他们有能力辨别社交媒体的信息。只有具备了应对媒介的能力,中学生才能面对媒介“临危不惧”,就如同我们从小到大学习语文的过程,只有我们具备了识字、理解、辨别信息的能力,我们才能阅读、写作、批判,这个过程就是媒介素养教育的过程。在许多关于中学生社交媒体的研究中都涉及中学生媒介素质的话题,然而究竟如何有效的提高中学生的媒介素质一直都没有真正可行的措施。媒介素质指的是人们获取媒介信息以后,对媒介信息进行解读、分辨以及运用媒介为自身服务的能力。德国媒体教育学家迪特巴克认为:媒介素质应该包括媒体批判能力、媒体知识、媒体使用能力和媒体创作能力四个基本组成部分。①按照迪特巴克的定义,中学生媒介素质也应该包括上述四个部分,在当今时代,由于智能手机和社交媒体的普遍性,中学生是伴随媒体而成长的“网络新一代”,他们具备基本的媒体知识、媒介使用能力,但由于知识和能力受限,中学生的媒体信息批判能力和创作能力相对缺乏。因此,对于中学生媒介素养的提升,着重需要提升的就是他们的媒体批判能力和媒体创作能力。具体而言,如何培养媒体批判能力和媒体创作能力,笔者认为,在媒介素养教育中要有意识地引导中学生辨别媒介内容的好恶,提高中学生对媒体信息的思辨力,在吸收媒介信息时做到“取其精华去其糟粕”。具体来说如通过向中学生介绍相关的媒介知识、分析相关的媒介现象、媒介内容,让他们学会辨别媒介内容中的有用信息,理性端正自身对媒介的态度。面对社交媒体中海量的信息,要引导中学生加以甄辩和筛选,不要在社交媒体的信息海洋中迷失自己的方向,对于媒体中来源不明、涉及个人情况的信息加以提防,增强信息的抵抗力和辨别力,不盲目转发不轻易透露。提高网络信息特别是社交媒体中信息的辨别力和抵抗力。另外,由于中学生自身认识的局限性,对于中学生自己分辨不清的信息、对于中学生在媒体中遇到的疑惑,引导他们积极与家长沟通。最后,由于社交媒体是与现实环境想对应的“拟态环境”,现实环境与“拟态环境”交织相成,这种“拟态环境”常常让中学生分辨不清孰是真孰是假。因此,在媒介素养教育中,要有意识地引导中学生形成辨别现实环境与“拟态环境”的意识,并具备驾驭切换两种环境的能力。

参考文献(略)

每个人都不是生活在真空中,中学生也一样,他们必然会在社会生活中接触到各种各样的社交媒体。因此,我们不能“掩耳盗铃”杜绝中学生接触社交媒体,而是要让他们有能力辨别社交媒体的信息。只有具备了应对媒介的能力,中学生才能面对媒介“临危不惧”,就如同我们从小到大学习语文的过程,只有我们具备了识字、理解、辨别信息的能力,我们才能阅读、写作、批判,这个过程就是媒介素养教育的过程。在许多关于中学生社交媒体的研究中都涉及中学生媒介素质的话题,然而究竟如何有效的提高中学生的媒介素质一直都没有真正可行的措施。媒介素质指的是人们获取媒介信息以后,对媒介信息进行解读、分辨以及运用媒介为自身服务的能力。德国媒体教育学家迪特巴克认为:媒介素质应该包括媒体批判能力、媒体知识、媒体使用能力和媒体创作能力四个基本组成部分。①按照迪特巴克的定义,中学生媒介素质也应该包括上述四个部分,在当今时代,由于智能手机和社交媒体的普遍性,中学生是伴随媒体而成长的“网络新一代”,他们具备基本的媒体知识、媒介使用能力,但由于知识和能力受限,中学生的媒体信息批判能力和创作能力相对缺乏。因此,对于中学生媒介素养的提升,着重需要提升的就是他们的媒体批判能力和媒体创作能力。具体而言,如何培养媒体批判能力和媒体创作能力,笔者认为,在媒介素养教育中要有意识地引导中学生辨别媒介内容的好恶,提高中学生对媒体信息的思辨力,在吸收媒介信息时做到“取其精华去其糟粕”。具体来说如通过向中学生介绍相关的媒介知识、分析相关的媒介现象、媒介内容,让他们学会辨别媒介内容中的有用信息,理性端正自身对媒介的态度。面对社交媒体中海量的信息,要引导中学生加以甄辩和筛选,不要在社交媒体的信息海洋中迷失自己的方向,对于媒体中来源不明、涉及个人情况的信息加以提防,增强信息的抵抗力和辨别力,不盲目转发不轻易透露。提高网络信息特别是社交媒体中信息的辨别力和抵抗力。另外,由于中学生自身认识的局限性,对于中学生自己分辨不清的信息、对于中学生在媒体中遇到的疑惑,引导他们积极与家长沟通。最后,由于社交媒体是与现实环境想对应的“拟态环境”,现实环境与“拟态环境”交织相成,这种“拟态环境”常常让中学生分辨不清孰是真孰是假。因此,在媒介素养教育中,要有意识地引导中学生形成辨别现实环境与“拟态环境”的意识,并具备驾驭切换两种环境的能力。

参考文献(略)