第一章 从“受众商品”到“数字劳工”:受众观的政治经济学转向

第一节 受众商品理论概述

一、受众商品理论的提出

传播政治经济学的研究肇始于达拉斯·斯迈思。斯迈思是传播政治经济学的开山元老,他几乎参与了美国和加拿大广播电视领域所有重大政策的制定和许多国际性传媒政策进程的规划。斯迈思于1937年在美国加利福尼亚大学伯克利分校获得经济学博士学位,他从1934年起至 1948 年在美国联邦通讯委员会(FCC)任职,并于 1948 年加入新成立的伊利诺伊大学传播学研究学会,他首次在授课中将政治经济学引入传播学范畴,并秉承经典马克思主义立场,致力于去分析揭示传播的所有制结构及其与权势集团的利益关系,他认为西方传媒界所标榜的客观、公正、多元化、新闻自由等都是虚假的泡沫,经不起拆穿。

1977 年,斯迈思在《传播:西方马克思主义的盲点》 ( Communications: Blindspot ofWestern Marxist)一文中,提出了“受众商品”的概念。斯迈思指出,在当代资本主义社会,观众就是传播产品的主要商品形式,欧洲批判研究的盲点就是忽略了电视的经济逻辑。对于电视及各种媒体的经济逻辑分析和当时欧洲对于视听媒体的制度性改革是分不开的,20 世纪70 年代末,欧洲开始对视听媒介放松管制并实行私有化,这场传播政治经济学争论的重要意义就在于将两种不同的媒介经验和制度模式——商业体制与公共服务体制置于对立的地位去探讨。斯迈思批评传播商品是信息、消息、图像、意义、娱乐、教育的传统观念,认为垄断资本主义制度下大众生产、广告支持的传播商品是受众和阅读,大众媒体将受众作为商品出售给广告商,大众媒介所提供的电视节目实际上是刺激和引起受众胃口的“免费午餐”(FreeLunch),用来吸引顾客登门造访。媒介通过提供内容,吸引潜在的受众,并保持其注意力,培养他们对广告商信息的好感。但是受众并非是完全被动的观看者,受众在观看电视的同时也在进行生产和再生产。

斯麦思从马克思劳动时间的概念出发,认为垄断资本主义的物质现实就是大多数人的非睡眠时间(包括工作和休息时间)都是工作时间。受众在工作之余收看电视节目,试图在电视机前面休息时,实际上身不由己地作为受众而工作,进行生产和再生产劳动,产生对商品的需要,受众就被暗示着去进行冲动购买和虚假消费,学习购买特定品牌的消费品,花费他们相应的收入。

.........................

第二节 “数字劳动”与“数字劳工”:新时期受众观的政治经济学形态一、数字劳动的概念之林

2000 年,特拉诺娃提出了“免费劳工”的概念,她认为互联网的运营正是依赖于这些免费的网络劳工。她认为这种免费劳动既是文化经济的一个特征,又是发达资本主义社会中一股重要但被低估的力量,虽然用户的上网行为是免费的,但是用户为互联网产业贡献的劳动也是免费的。因此她认为,互联网不是一个虚幻、真空的空间,而是一个通过文化与技术劳动产生连续价值,并使得这些价值不断流入网络社会的空间。②数字劳动的概念强调了在当代血汗工厂中的连续性以及知识工作的不断退化。特拉诺娃进而认为数字劳动实际上是资本尝试从知识、文化和情感中创造货币价值之经济试验的重要组成部分。以投入情感和收获满足为特征的网上免费劳动正是数字经济创造价值的基础。

马里索尔·桑多瓦尔将数字劳工定义为“ICTs 和数字技术作为生产资料的脑力劳动和体力劳动者,包括生产者和使用者。在她看来资本对 ICTs 和数字技术的吸纳加速了资本主义的主要积累空间从“工厂车间”到以大都市写字楼为主的“社会工厂”的转变过程。”

克里斯蒂安·福克斯继承了斯迈思的分析框架,并与马克思的历史唯物主义视角相结合,在此基础上他把“数字劳工”定义为互联网时代的受众。在 Web 2.0 时代,用户成为“产消者商品”(prosumer commodity),不仅消费内容,更生产内容。他们每日无偿贡献着自己的创意活动,传播资讯,建构社区。网络既是机器,又是媒介,是生产与消费资讯的工具。

除此之外,库里奇还将电子游戏产业的创意玩家定义为数字劳动,国内学者研究中,将平台主播、滴滴司机、家政人员纳入数字劳工群体的研究数量已经渐多。

.........................

第二章 诞生与实践:数字劳动的中国语境与抖音用户的在线传播实践

第一节 数字劳动空间的建构力量

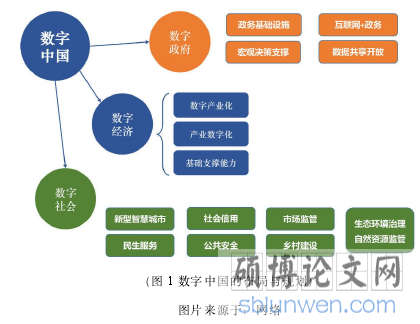

一、政治赋能:数字经济飞速崛起与“数字中国”的建设

美国经济学家 Don Tapscott 在其著作《数字经济: 智力互联时代的希望与风险》中,首次提出数字经济这一概念。1998 年,美国商务部发布了《新兴的数字经济》报告,由此数字经济的提法正式成型。2016 年,二十国集团( G20) 领导人杭州峰会首次提出全球性的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》,将数字经济定义为“以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动,不同于将数字经济定义为狭义的信息产业,而是一个更为广泛的、泛指以网络信息技术为重要内容的经济活动。依托大数据、人工智能、区块链等数字新技术。”

“数字中国”是习近平总书记在十九大报告中首次明确提出的重大发展战略。中国虽然错过了前两次工业革命的发展机遇,但是抓住了以信息技术为代表的第三次工业革命,目前中国数字经济规模位居全球第二,成为当之无愧的数字经济大国。以云计算、大数据、移动互联为代表的数字技术应用不再局限于经济领域,而是广泛渗透进入公共服务、社会发展、人民生活的方方面面。

第二节 抖音平台用户的在线传播实践

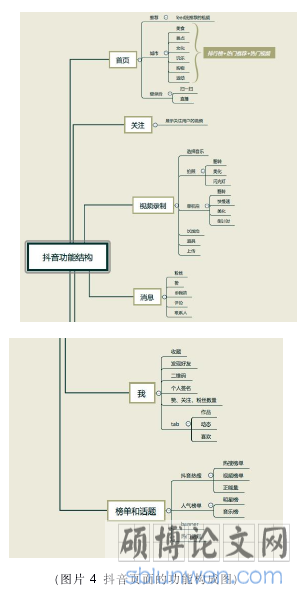

一、抖音短视频平台发展概述

自文字发明以来,数千年的时间里,它都以霸主形式支配着人类的阅读方式,工业革命之后,随着照相、摄影等影像技术的发展,图片开始进入人们的视野,而如今,随着电子信息技术的飞速发展,一个全新的视频时代已经到来,传统的文字和图片形式已经无法满足人们的需求,大众传媒正越来越倾向于以视频的形式进行内容表达。根据思科公司发布的全球互联网流量预测报告显示,2016 年在线视频所产生的流量在互联网总流量中的占比为 73%,而到 2021 年,这一比例预测将达到 82%。①视觉传播如火如荼之际,短视频行业起步并不早的抖音,却从 2016 年至今,成为短视频行业的头部平台,甚至引领了一股“全民皆抖”的潮流。笔者认真收集了有关抖音的行业报告与最新数据,加以汇总与分析,将抖音平台的发展概述如下:

(一)发展初期:奠定产品基调

2016 年 9 月 26 日,抖音上线,彼时的抖音并不叫做抖音,而是叫做 A.me。当时短视频正处于高热度阶段,这种比文字、图片更加低门槛、低成本分享信息的方式广受用户喜爱。在上线一个月之际,抖音加入了社交功能,实现一键查找通讯录好友、QQ、微博好友的功能。这个时候的抖音市场渗透率并不高,相比同时期市场占有率第一的快手,抖音名不见经传。2016 年 12 月,抖音正式由 A.me 更名为抖音,这是抖音自上线以来的一个大动作。相比较原本的 A.me,抖音的叫法更加突出了其音乐的社交属性。此后抖音一直改进功能,2017年 3 月主页新增了星座、城市等信息,增强应用的传播性。真正使抖音进入大众视野的是2017 年 3 月明星岳云鹏的一条带有抖音水印的微博,视频来源于抖音平台,这条微博当时拥有 6000 多的转发量以及 8 万多的点赞量。自岳云鹏转发以后,抖音的知名度迅速打开,加之抖音官方不断地优化功能,到了 2017 年 4 月,抖音已经进入 App Store 免费榜第 58 名,摄影与录像第 9 名。与良好势头相伴而来的也有质疑声,最大的质疑是抖音抄袭北美的音乐短视频 Musical.ly,不过由于 Musical.ly 在国内的知名度并不高,但是抖音母公司很快完成了对 Musical.ly 的收购,此次抄袭风波并未对抖音的发展造成负面影响。

第三章 遮蔽与解蔽:平台资本的剥削逻辑分析......................................29

第一节 “用户就是商品”——平台剥削 1.0...........................29

一、让“你”成为它的商品——技术绘制精准用户画像.........................29

二、把“你”卖给广告商——平台内嵌多种广告机制.............................................31

第四章 剥削与异化:平台用户数字劳动下的异化现象解读..........................44

第一节 内容异化............................44

一、“太长不看”:表层信息比深层意义更重要..............44

二、“畸形审美”:看脸时代与审丑狂欢............................45

第四章 剥削与异化:平台用户数字劳动下的异化现象解读

第一节 内容异化

平台数字劳动的产物是大量的用户 UGC,内容创业汹涌的浪潮下,确实涌现了很多优质的内容,但也存在很多嘈杂的、无效、同质化的信息,这些信息分割着触网受众有限的时间与精力,争夺稀缺的注意力资源。当用户的自我创造力与眼球经济、曝光量等可以量化的指标联系起来,那么一切复杂而严肃的话语都倾向于以简单、形象的方式表达了,高度娱乐化、千篇一律的内容将源源不断地被生产出来,同时牢牢掌控大众的注意力,同时也会带来畸形的文化现象。

一、“太长不看”:表层信息比深层意义更重要

人类已经迈入互联网媒体时代,数字媒介已经完全摆脱了距离和时间的桎梏,麦克卢汉“媒介即讯息”的论断早已渗入日常生活,移动电子媒介时代,信息的获取几乎无需成本,人类对于瞬间快感的需要越来越强烈。精神分析学创始人西格蒙德·弗洛伊德提出了“快感原则”,又被称为原欲观念,他认为快感是人类本能驱力,是无视于社会、道德限制的自我维生的需要。①数字媒介时代,内容要想让观者获得快感,片刻的欢愉制造越来越依赖于直奔主题的微内容,而这样的微内容往往迎合了观看用户的心理,同时用一种浅层的、娱乐化的方式表达出来。

微内容兴盛的背后是现代社会快餐式文化的流行,而短视频的影像化特征完美契合了速食文化传播的需要。印刷时代,信息的获取需要人们大量的阅读与思考时间,但是数字媒介时代,不需要大费周章,只需要轻轻滑动手机屏幕,要看的信息就扑面而来。

“以前有问题找百度,现在想干什么我就会打开抖音,抖音太方便了,只需要轻轻一点,想看的信息就出来了,而且是以短视频的方式,比我阅读网页方便多了,拍得也很有趣,经常我一刷什么,就停不下来了。像我如果想看一部电影,我就会在抖音上找这部电影的解说,往往几分钟一部电影就给你分析完了,干嘛还需要花费几个小时去看原片呢。

”快餐式文化下,现代人的线下直接体验已经被线上间接经验所替代,人们对于时间的容忍度越来越低,如果镜头呈现出来的内容没有在一开始吸引观看者的注意力,那么大家就会不停地滑过屏幕,15 秒法则下,平台充斥着大量标题党、猎奇类、泛娱乐化甚至是低俗的内容。例如,为了取悦观看者,女子未系安全带双手离开方向盘比心,发布视频上传到抖音平台后被交警看到收到了处罚,还有用户在公共场所戏弄行人,拍摄上传到平台,诸如此类为了流量,刻意去拍一些反常的、猎奇的镜头在平台数不胜数。除此之外,娱乐搞笑类的内容也是平台最受用户欢迎的内容,在用户内容偏好类型中,娱乐性质的内容最受大家喜欢,娱乐本身是现代人休闲消遣、放松自己的途径,但是娱乐一旦过度,成为现代人生活的核心时,这种状态就值得我们警惕了。

.............................

结语

数字劳动作为新兴政治经济学的传播议题,已经在西方学术界形成了众多的学术成果,而随着新自由主义浪潮的衰弱、马克思主义研究传统的复兴,国内关于传播政治经济学的批判性数字劳动研究也拉开了序幕,这场致力于揭穿互联网技术乌托邦下隐藏商业意识形态实质的学术之路,中国很多学者正在为之努力。

毋庸置疑,中国社会早已或正在出现数字劳动的种种时代特征,尽管中国在所有制上截然不同与西方国家,但是平台资本的发展与垄断日益成为不可忽视的现实。作为人数众多的数字劳工群体——移动平台用户,他们的传播实践与被剥削的过程是怎样的,是有很大的分析必要的,这部分人群在媒介使用中呈现出产销合一的特征,我们每一个触网民众,都是此种类型的劳工,这关乎每个个体的传播实践。所以笔者通过对相关文献和学术研究成果的理解与实践,进行了本篇论文研究。

首先,笔者沿着批判学派受众观研究的线索与脉络,将受众观从“受众商品”到“数字劳工”的变迁中代表性政治经济学者的相关论述进行了详细的阐释,涉及两场学术界的概念争鸣,然后笔者认为在当代中国语境中,马克思的批判传统应该重新回归到对网络的政治经济学批判中。

其次,笔者分析了当代中国数字劳动空间的三股建构力量,分别从政治、经济文化三个维度概括了三种力量对于中国境内数字劳动的建构,接着笔者联系抖音短视频平台的用户实践,从用户维度给出媒介需求动机的分析,并指出这是平台资本对用户数字劳动剥削的前提,即通过免费的媒介使用服务满足受众需求进而让受众进行各种在线传播行为。

再次,笔者详细细致地分析了抖音平台资本对于用户数字劳动的剥削逻辑,用户本身充当了商品、劳动力、新生产要素三重角色,而平台资本通过对用户个人信息、时间、情感、社会资本等要素的商品化获取巨大利润。

最后,笔者指出了剥削的后果则是异化现象的产生,笔者重点分析了用户数字劳动与平台商业化逻辑共同构成的异化现象,包括内容的异化、传播主体的异化以及传播权利的异化。

至此笔者完成了整篇文章,为了完成这篇论文,笔者阅读了大量相关书籍和期刊论文,但仍深觉知识储备的欠缺和眼界的狭窄,对于一些问题总是浅尝辄止,由于外文文献的翻译问题,笔者游离于不同的概念分析之中挣扎,所以有很多自己的主观判断,此外,对于样本的收集数量存在数量过少的问题,这对于研究的科学性产生较大的影响。希望在以后的研究中能有其他人来丰富

参考文献(略)