1 前言

1.1 研究背景

在供给侧结构性改革逐步深入、国家“一带一路”倡议不断推进和健康中国战略全面实施的大背景下,武术运动消费需求日益增长,其发展的社会经济、政治、文化等基础日渐成熟,武术产业迎来重大发展机遇[1]。“一带一路”背景下,武术要充分发挥自身的文化影响力,扮演好中国文化使者角色,致力于增强沿线国家民众对中华民族文化的认同感,为“一带一路”战略的顺利实施奠定基础,助力武术跨文化传播发展。2019 年 7 月 25 日,国家体育总局等十四部委发布了关于印发《武术产业发展规划(2019-2025 年)》的通知,《规划》中“专栏 3:中国武术‘走出去’工程”提出进一步完善中国武术竞赛规则和裁判法,健全国际比赛赛制,组织精品系列赛事,扩大会员国参与面,打造独具中国知识产权的国际赛事品牌,不断扩大中国武术的影响力和感染力等一系列发展策略[2]。为中国武术国际化传播指明了未来发展方向。

武当武术标准化建设稳步发展。2016 年武当武术“六进”活动先后走进学校、社区、乡镇、机关、企业和军营,武当武术开始真切地走近平民百姓。2017 年,武当武术“两拳一械”已正式列入国家级竞赛项目,进而在全国和国际赛事中推广。2019 年,第一届全国武当拳交流大赛在武当山举行,这是建国以来举办的首次全国性武当武术赛事,也是为推广武当武术“两拳一械”套路举行的首次比赛,对提高武当武术标准化水平、助力体育强国建设都具有里程碑意义。2020 年 12 月 17 日晚,中国单独申报的“太极拳”经联合教科文组织保护非物质文化遗产政府委员会评审通过,列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录[3]。中国太极拳的成功申遗,意味着蕴聚东方文化精髓的太极拳进一步得到世界认可,中国武术的国际地位得到进一步提升。

.............................

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

运用跨学科视角,在一定程度上拓展武当武术国际化传播的研究范畴。从传播学视角出发,对武当武术国际化传播的内涵进行全面解读,分层解析武当武术国际化传播的发展现状及所处困境,进一步丰富武当武术国际化传播的理论研究,使武当武术对外传播的研究内容更加丰富、全面、系统,对今后研究武当武术国际化传播、跨文化传播等具有借鉴意义。

1.2.2 实践意义

是保护与传承武当武术文化的迫切需求。武当武术作为中国非物质文化遗产之一,对其进行保护与传承已成为新时代背景下必须探索与解决的问题。在快速发展的现代化社会,武当武术的传承与发展需要拓展新的传播渠道,进一步探寻对外传播的新路径,以实现武当武术文化深层次核心价值内容的真正传播。

是实现中华民族传统文化可持续发展的现实需要。在传播学视域下对武当武术进行继承和发展,保留武当武术自身特色及优势的同时,积极学习借鉴其它体育文化的发展策略与路径,促进中华民族传统体育在国际范围内的交流、传播,实现中华民族传统文化真正意义上的可持续发展。

有利于助推中国体育事业向更高、更深、更广的维度发展。随着经济贸易的日益频繁,中国体育事业获得快速发展,带有中国自身文化、价值的体育产业显得尤为珍贵。大力发展武当武术事业,不断提升武当武术的发展格局,全面引导,推陈出新,以助推融合中国特色文化和国民精神世界的民族体育事业傲立于世界范围内。

......................

2 文献综述

2.1 跨文化传播相关研究

众多国外学者从跨文化传播理论的不同视角进行研究,形成了不同理论流派。如马歇尔·森格 (Marshall Singer)(1987)从跨文化特征入手,指出在文化上每个人都应该被认为是独特的[4]。”霍斯塔德(Hofstede)[5](1991)则将行为差异作为研究内容,以文化价值为切入点,将文化价值分为:权力距离、不确定性回避、个人主义—集体主义、男性度—女性度等。美国学者 E.T.霍尔(E.T.Hall)[6](2014)的研究贡献主要表现为:文化比较由单一转向两种;文化层面由宏观转向微观;文化与传播过程相联系;让人们注意到文化对行为的影响。

在国内研究领域,中国学者关世杰[7](2006 年)通过梳理与分析相关文献,指出文化是影响跨国传播效果的重要因素之一,提出应对文化差异应展开更加细致、微观的研究,运用科学的研究方法,对“中外有别、外外有别”形成在科学研究基础上的理性认识。孙英春[8](2015 年)在《跨文化传播学》中阐述了跨文化传播学的学科基础及研究视域,并从语言与非语言符号、文化差异与冲突、社会互动与认同、文化认知体系与文化心理研究“路线图”、文化适应、传播能力与技术、文化多样性、文化权力、国家形象与全球伦理诸多层面展开了具体的梳理与分析。近年来,中国学者逐渐将跨文化传播理论与其他学科、行业相结合,展开交叉学科的相关研究与探讨。张俊晨[9](2020 年)从认知、翻译与全球本土的视角对中国网络文化的跨文化传播进行分析,提出翻译是跨文化传播需要面对的首要挑战,且要通过对文化的翻译,将来自异域文化的中国“他者”与接受者的本土“自我”的文化认知相连接。

传播学毕业论文参考

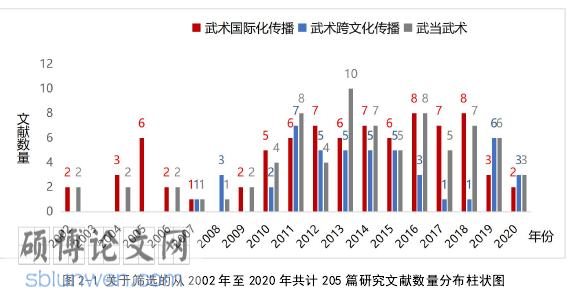

2.2 武术跨文化传播相关研究

中国武术,作为中国优秀的传统文化之一,同时在世界体育发展中具有自身独特的价值地位。在经济全球化、社会信息化、文化多样化时代背景下,中国武术文化面临西方竞技体育文化的冲击,中国武术人才的数量以及质量得不到保障,武术文化的传播方式较为单一、滞后。溯源国外武术文献史料,国外出版社 Black Belt Communications于 1963 年出版发行的 Chinese Kung Fu:the philosophical art of self-defense(李小龙著)是海外发行最早的英文版武术图书,该出版社又于 2008 年出版了 Bruce Lee’s Fighting Method(Bruce Lee/M.Uyehara)一书。随后国外相继出版了《洪家拳》(Hung Gar Kung·Fu)、《太极拳要义》(Fundamentals of TAICHI CHUAN)等外文书籍[10]。以上文献作者身份均是习武者,主要内容是武术拳法和武术防身技能等武术本体知识的传播。国外学者对跨文化传播相关研究较为全面、深入,而且已出版不少武术文献史料,这为武术跨文化传播研究提供了较为充足的理论支撑和借鉴。

武术跨文化传播主要侧重于影响武术国际传播的文化差异层面。李特夫(2006 年)从翻译文化定位与标准、音译的表现力、“语码混杂”的文化交融、形象的文化移植、借词的文化适应及图像注解的视觉文化等方面对武术术语的文化问题进行了逐层分析[11]。蔡仲林、汤立许(2009 年)认为武术在穿透力、渗透力、认同力、形象力、创造力、先导力等软实力方面一定程度上阻碍了武术文化的有效传播[12]。段红萍、刘祥清[13](2011 年)特别强调武术翻译社会价值的重要性,并以此提出翻译方面的改进策略。王岗[14](2012 年)指出中国武术国际传播过程中发展迟缓的原因主要是武术在传播时侧重技术推广,而轻视武术自身文化的主体性。张建、李源等[15](2019 年)提出武术跨文化传播是不同文化体系主体之间的武术供需实践活动。李刚、倪光睿[16](2020年)研究认为:当下,武术跨文化传播的优势在于:第一,国家政策引领其快速发展;第二,构建优质平台是推动武术文化的跨文化传播主阵地;第三,共建海外实习、海外攻读硕博士研究生基地,丰富跨文化传播路径。

综观以上文献,诸多学者对武术跨文化传播的研究已取得一定进展与成果。细致梳理相关研究文献,可得出以下结论:第一,武术译介规范、武术跨文化译介有待进一步研究与完善;第二,武术国际形象构筑、理论构成和实证研究等方面需要进一步深化研究;第三,已有研究实证板块较少,尚显零碎。因此,交叉学科及相关理论的运用是今后研究武术跨文化传播的发展趋势,以理清其传播效果与传播脉络,为构建完整、可行的传播理论体系做支撑。

传播学毕业论文怎么写

.....................................

3 相关概念阐释.........................................10

3.1 传播学 5W 理论................................................10

3.2 武当武术............................................10

4 研究对象与方法....................................12

4.1 研究对象.....................................12

4.2 研究方法...............................12

5 研究结果与分析..........................................13

5.1 武当武术传播的优势分析.........................................13

5.1.1 丰富的传播内容.........................................13

5.1.1.1 种类繁多的技术内容................................13

5.1.1.2 寓意深邃的文化内涵......................................13

5 研究结果与分析

5.1 武当武术传播的优势分析

武当武术的传播优势主要体现在丰富的传播内容、深厚的理论基础和优越的发展环境三个方面。

5.1.1 丰富的传播内容

5.1.1.1 种类繁多的技术内容

武当武术技术传播内容继 1983 年湖北省体委武术挖整组、率先在省内挖掘出长期隐匿在民间的武当派拳术八门之后,1989 年 7 月,“武当拳派源流、拳系和内容研究”课题组进一步搜集、总结、挖掘出武当拳种达百余种之多。为进一步深入挖掘整理武当内家拳法,湖北省政府、十堰市、武当山特区政府及湖北省武当文化研究会、武当山武当拳法研究会、《武当》杂志社、省地方志办公室、武当山道教协会及高等院校等先后主办了多次武当内家拳功理功法研讨会,为武当武术理论与技术体系研究提供了交流与展示的平台[36]。近年来,武当山特区依托协会、研究会和高校等平台,加大对武当武术的挖整力度。现已挖掘、整理武当内家拳套路共 200 余种,祥见表 5-1。武当武术的“家底”进一步得到了充实和拓展。

5.1.1.2 寓意深邃的文化内涵

武当武术植根于道家哲学理论之中,在中国传统文化中和荆楚地域文化中孕育产生,并获得发展,融汇儒学、道学、佛学、中医学、伦理学、兵学、导引和养生等思想,以太极、阴阳、五行、八卦、九宫等“道”理为指导和规范,以内养为本、技击为末,文化内涵深厚、技术玄妙[37]。武当武术在道家“道法自然”思想的影响下,将“拳法自然”作为理论和技术体系的根基,重视动静结合以及“养气”,其劲力行走是由内而外,动作表现形式是柔化刚发,在战术原则上体现出动静、阴阳、刚柔、强弱的辩证关系,且道家养生功法与武术练功方法相结合,强调内外兼修、炼养并重,由此在长期发展中形成了拳法自然、笃实松沉;虚静凝神、尚意重气;由内而外、柔化刚发;以静制动、先后发至;练养结合、性命双修等显著特征。

..........................

6 结论

随着经济、文化全球化的迅速发展,武当武术走出国门、走向世界必是大势所趋。武当武术作为蕴含着深厚文化理念的中国武术名宗之一,受到广大国内外武术习练者的重视和青睐。现阶段,武当武术国内传播已获得较大发展,与之相对应的国际化传播在面临诸多国界背景差异的复杂环境下,仍处于缓慢发展的状态。武当武术国际化传播发展需要关注传播主体、传播内容、传播渠道、传播受众及传播效果五个层面的发展状况及所处困境,只有针对每一层面问题展开具体剖析,才能准确找到消解策略,给予武当武术国际化传播切实的理论指导。

传播主体层面,国家相关政府部门,应牢牢把握住太极拳成功申遗的发展机遇,为武当武术国际化传播制定合理可行的发展政策及规划,细化到每一个阶段乃至每一个层面;传播内容层面,武当武术传承人及编辑工作者,要注重传播武当武术理论内容,同时针对不同文化背景的受众制定适宜的传播内容,例如:青少年以习练长拳为主,中老年人以习练太极拳为主,专业队成员以习练复杂多变的拳术为主;传播渠道层面,加强新媒体在武当武术国际化传播中的应用与挖掘,探索多样化、全方位的传播渠道,充分与国际媒体接轨,实现国内外媒体的良好互通;传播受众层面,依托国外各大分会,建立、健全会员管理制度,开展长期且系统的学习活动,对国外武当武术赛事进行系统、完善的记录及整理,为后期研究提供充足的数据支撑;传播效果层面,积极借鉴各学科研究方法,合理运用到武当武术国际化传播的传播效果研究中去,补齐现有的理论研究短板,探寻传播中存在的实际问题。

在传播学视域下,探寻武当武术国际化传播的现有困境及消解策略,能够进一步促进武当武术文化深层次内容的传播与发展,可以推动中华民族传统文化的可持续发展,更有利于助推蕴含中国特色文化和国民精神力量的民族体育事业傲立于世界范围内,使中国体育事业向更高、更深、更广的维度发展。

参考文献(略)