第一章 绪论

1.1 选题背景和意义

1.1.1 选题背景

由印刷技术推动下诞生的“小册子”,成为报纸新闻最早的雏形。自此以后,每一次传播技术的进步都在革新着新闻传播的方式,比如无线电、卫星技术推动了电视新闻,而到了互联网时代,新闻报道的形式更加多样化,其中以虚拟现实技术为主要支撑形成的以沉浸感和交互感为特点的虚拟现实新闻则是从本质上改变了新闻的生产传播机制。同时,沉浸式新闻也成为越来愈多的媒体采用报道新闻的手段之一,由此带来了新闻业的转向。

不可否认的是,沉浸式新闻是以虚拟现实技术做为支撑来搭建虚拟场景的,从某种意义上看虚拟的场景是沉浸式新闻的承载方式。而这些都要归因于越来愈发达的信息技术,与过去信息匮乏流动缓慢的年代相比。在当下海量信息无时无刻不充斥着我们生活的各个角落,为了更好更快速的提升人们处理信息的效率以及加大信息的传播效果,各类媒介信息技术也应运而生,比如在《在即将到来的场景时代》(以下简称《场景时代》)一书中,作者罗伯特.斯考伯与谢尔.伊斯雷尔为我们勾画了关于在互联网时代不同场景生活的图景,进而提出场景传播的概念,并将从移动设备、社交媒体、大数据、传感器和定位系统五大技术要素来定义搭建的场景。

《场景时代》对于“场景”的刻画更多的是从科技与商业的角度对场景进行描述,但是由技术所形成的媒介环境一直都是学者关注的对象。英尼斯是根据媒介的偏向来划分国家的统治类型,甚至把人类文明的过程也视为传播媒介的发展过程;麦克卢汉则是在《理解媒介:论人的延伸》中提出了关于“媒介即信息”的著名论断,同时根据媒介的传播方式进行时代的划分,即口语时代,印刷时代,以及电子媒介时代,暗指了由不同媒介所形塑的社会环境;而梅洛维茨则是在结合戈夫曼和麦克卢汉等人的基础上,在他的著述中提出了“情境”的概念来阐述电子媒介这里主要是指电视对人们不同角色行为的影响,分别是对男性与女性气质,儿童和成人以及政治领袖和追随者三种角色类型进行分析,而梅洛维茨在书中所指的“情境”(“situation”)虽然与《场景时代》中的“场景”(“context”)是不同的两个英文单词,但是其本质都是指向由技术介入而形成的全新不同的环境。由此不难发现,学界对于媒介技术所塑造形成的环境的研究从未停止。

..........................

1.2 文献综述

学界目前对于场景理论尚未形成统一的理论,对于它的是探讨主要是依据技术逻辑的脉络进行,主要是从场景构成,场景传播,场景价值等三个方面进行探讨的,其中以梅洛维茨的媒介情景论为主要的理论依托点。同时,沉浸式新闻的主要基于两个视角展开,一方面是基于媒介技术的理论下探讨其传播效果,其中分别从用户(受众)的角度和新闻生产流程两个角度探讨它的传播效果,另一方面,则是从微观角度入手探讨作为沉浸式新闻的文本的叙事策略。沉浸式新闻作为以 VR 技术为支撑的产品,同时也可以说是场景下的产物,基于此可以采用场景的视阈对沉浸式新闻进行分析。

1.2.1 场景的定义及理论研究

1.“场景”概念的提出

正如莎士比亚所说,全世界是一个舞台,而美国社会学家欧文.戈夫曼曾提出的拟剧理论则是对这句话最好的注解。在戈夫曼看来人们所生活的世界就是由不同的舞台所构成,而以舞台为界限进行了前后台的区分,“前台”也就是指表演场合,也可以理解为展露在人们面前,进行日常社交的表演,正如在舞台表演一样,为了给他人留下特定的印象从而调整行为,而“后台”也不是一个固定的地点,它是相对于前台而存在的,是为进行社会化表演而准备或者休息的地方,通常更为隐秘。例如,相对在公司上班,外出在餐馆就餐,呆在家里就是后台;而倘若有人来家里拜访时,那么这时家这个场所又成为前台,而可以独处的卧室则成为后台。因此戈夫曼的拟剧理论虽然是戏剧舞台做比喻,但实际上这个“舞台”更具流动性。而到了 20 世纪 50、60 年代,随着电视广播等无线电技术的不断发展,尤其是电视广与人们的日常生活联系愈发密切,因此乔书亚.梅洛维茨在继承戈夫曼情景互动论的技术的基础上,将英尼斯与麦克卢汉对媒介所形成的新环境以及对人的影响分析进行结合在《消失的地域:日常生活的自我呈现》中提出了“电子情景互动论”,指出电子媒介的出现消融了不同场景的界限,从而形成了新的场景,这样的新的媒介环境也是新的信息模式系统,人们在进行社交时也被分成了“前区”,“后区”和“中区”,其中“中区”就是场景中前台后台的模糊区域,而这个模糊区域也是形成了新的环境,而在这里人们的行为和交往模式也发生改变来适应新环境的变化。

新闻媒体论文怎么写

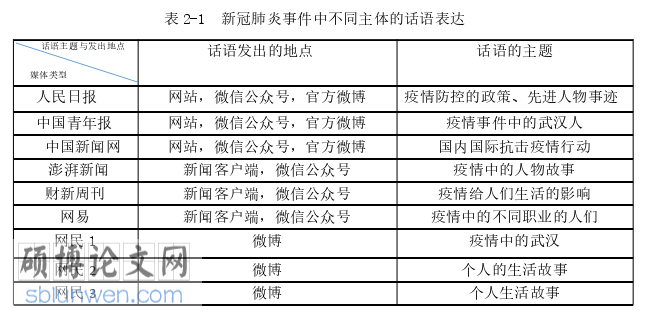

第二章 场景的两个解释维度

2.1 新场景 新环境

当下互联网的的时代也是场景传播的时代,与此同时技术成为搭建场景的基础要素,而对于构成技术的要素早已经超越了早期“五原力”包含的要素。另一方面,不同于以传统电子媒介场景下的特征,在多种媒介技术下所形成的新环境也就是新场景,它的可移动性,场景与人身的交互性,以及场景需求的精确匹配性都使它成为区别于传统媒介场景下的特征。

2.1.1 技术成为搭建场景的基础要素

追溯“场景”一词最初是源于舞台剧,主要是指特定时间、空间内发生的行动,或者因人物关系构成的具体画面,是通过人物行动来表现剧情的一个个特定过程4。从这个定义中可以看出,在这里时间,空间与人的行为共同完成了某个场景的搭建。而《场景时代》一书的出版,“场景”一词作为多种技术合力的产物被两位作者重新定义,在他们看来场景时代是就是以社交媒体,传感器,大数据,移动设备,定位系统五大技术合力形成的一种服务体验,因而这五项技术也被称作“五原力”。

而在传播学中,跟场景相关的探讨早期是由勒温借用物理学的概念将“场”这个词引入到了传播学研究视野之中,勒温提出了心理场的概念,即个体行为的私人环境和个体的社会环境的总和。随后,在传播学中就明确提出了“情景”概念,其中以媒介环境论学派的戈夫曼与梅洛维茨维主要代表,但是两者也有差别,戈夫曼对于“情景”的理论仍是源自舞台戏剧的说法,主要指人们在人际交往过程中如同在舞台剧一样,根据不同的情景来改变自己的行为从而实现不同角色的转变,而梅洛维茨则是在戈夫曼的基础上进一步延伸,强调电子媒介给人们带来生活方式和行为带来的区隔。由此不难发现,媒介环境论视角下所探讨的场景主要集中在探讨由不同的媒介技术所形成的环境从而对人行为产生的影响。

追根溯源不难发现,与场,场景有关的概念在传播学的概念里从来都不仅仅停留在物理空间层面的指向,而是更多强调在技术作用下所形成的社会场景。彭兰就曾提出场景是由空间与环境、用户实时状态、用户生活惯习以及社交氛围等四要素组成,并且这样的认识已成为学界对场景理论研究的主流5。尽管在彭兰的四要素中提到的空间与环境,但是相比实体意义上的所指,其涵义更加侧重在与时间空间相匹配下的人的行为模式;用户的实时状态则是对人身体行为和心理的需求等数据的全方位收集,用户的生活习惯则是基于对用户日常行为模式的基础上对需求进行判断,而社交氛围则是强调人们在社交媒体上的网络关系从而更好的挖掘用户好需求的相关性。事实上,不论是媒介环境学派的“媒介情景论”抑或是彭兰提出的场景四要素,在这些背后都隐约可见“技术”的影子,正是因为媒介技术的不断变化才为搭建不同类型的场景提供了可行性。

................................

2.2 作为媒介空间中的场景

在网络社会中,作为媒介产物下的的场景以流动空间形式存在于媒介空间之中,然而作为空间层面的场景展现出了某种悖论,即它一面表现在在使得长期忽略的地方感得以回归,诸如地理位置等要素变得重新重要起来。另一方面,场景的流动性体现在虚拟空间和现实空间之间的界限日渐消弭,人们所生活的世界正在形成新的社会景观。

2.2.1 作为流动空间的场景

卡斯特在《网络社会的崛起》中把流动空间作为作为在以互联网技术为主导社会的一种表征。尽管他在提出这个概念时互联网技术还在起步阶段,但是他却已经预先洞见到未来社会的网络化形态,并由此提出了流动空间的概念。与列斐伏尔将空间份为物质和精神层面不同,在卡斯特看来,流动空间是纯粹的物质组织形式,是物质的产物。总的来说,流动空间是由三部分构成, 第一是由电子交换技术构成的信息回路, 第二是由节点和核心构成的信息网络,第三是由管理精英掌控的空间组织。举例说来,当两个人利用互联网进行信息通讯的过程中就是所谓的流动空间,流动空间就在同一时间内人们共同作用实践的结果,它虽然没有具体的地点,但是在网络中两个人利用讯息技术形成的信息传播或者是其他共同实践。

由于卡斯特对于流动空间的理论正是基于以互联网技术所形成的网络社会的背景下提出的,因而以互联网技术为支撑的场景也是作为流动空间而存在的。从构成流动空间的要素来看,首先,场景是一种物质组织形式。场景的出现并非是人们精神层面的产物,同时它确实存在于人们的生活中,比如各类应用平台都力图搭建各种具有高沉浸性的场景从而形成良好的用户体验,比如支付场景,出行场景,社交场景等。其次,构成场景的技术要素与流动空间的技术要素相近。流动空间是诞生于网络社会下的空间形式,由于卡斯特是在互联网诞生的早期提出了流动空间的技术支持要素,而现如今随着媒介技术的飞速发展,构成流动空间的要素早已不再局限在电子交换技术,是在更广的范围内融合了多种技术,例如人工智能技术,虚拟现实技术等。同时,场景作为互联网时代的产物,它也是依靠多种技术要素搭建而成的,因而它们具有相似的技术基础。其实,在互联网时代下的场景大部分是在网络空间中进行的,而网络空间最大的特点就是以节点存在进行信息的传播的,而这也与流动空间的节点化传播相同。最后,场景作为能为人们提供个性化服务的空间在某种程度上也是在根据不同类型不同阶层的人进行区隔,并且这样场景的生产与设置也是掌握在少部拥有技术和资本的人手里。因此,互联网时代下的场景也是流动空间的中场景。

..............................

第三章 场景理论下的沉浸式新闻 .......................................... 17

3.1 沉浸式新闻的发展 ............................................. 17

3.1.1 沉浸式新闻的概念 ................................. 17

3.1.2 沉浸式新闻的技术支持 ............................................... 18

第四章 沉浸式新闻场景的搭建路径 ................................. 27

4.1 沉浸式新闻场景的生成 ................................................ 27

4.1.1 人性化的场景技术 ...................................... 27

4.1.2 场景的叙事策略 ................................. 29

第五章 沉浸式新闻场景对人主体性的影响 .................................... 37

5.1 沉浸式新闻场景对身体的影响 ................................................ 37

5.1.1 全面沉浸的感官体验 .............................................. 37

5.1.2 身体重返彼时彼地 ........................................ 38

第五章 沉浸式新闻场景对人主体性的影响

5.1 沉浸式新闻场景对身体的影响

在沉浸式新闻场景中对于身体的影响不仅仅是体现在它所带来的视听享受的沉浸式的感官体验,另一方面,它也改变了在印刷场景和电子媒介场景下人们在身体缺席的状态下获得信息的方式,反而是借助虚拟现实技术将人的身体以数字化的方式重新带回“现场”,来了解事件,见证新闻事件,从而初出现了具身认知。

5.1.1 全面沉浸的感官体验

在印刷场景下,不少媒介学家都进行了关于印刷技术对于理性思维的培养与建立的精彩的论述,其中麦克卢汉所著的《古登堡星汉》更是其中的代表。鉴于印刷技术的提升和社会发展到一定规模的需要,报纸作为最早的信息载体得以出现,从而也就触发了新闻业的诞生。而报纸新闻也如同印刷场景下的其他信息载体一样,培养了人们理性思考的能力, 一方面是因为阅读报纸需要人们具备一定的识字水平,这在某种程度上就已经对阅读人群的文化水平进行了区隔,另一方面我们在阅读报纸新闻只需要动用眼睛并将信息输入到大脑的中枢神经,以此完成接受信息的全过程。人们通过文字的线形排列来接受信息的过程也是思考处理信息的过程,因而从接受信息编码到处理信息编码的过程中,人们有充分的时间进行信息进行审视与重组。事实上也正因为如此,新闻业从一开始就以标榜其真实性和客观性,并成为行业准则。而作为受众,阅读新闻信息意味着需要具备一定的文化素养和理性分析问题的能力。

而在电子媒介场景,挑战了印刷为主导的信息传播的地位,图像成为传播信息过程中主要表现形式,同时电视新闻由于对于受众的文化水平要求更低,弱化了文字信息所造的文化区隔,同时以图像为代表的电视新闻也在不断强化感性判断弱化理性思维。这一方面是因为电子媒介本身的技术特性决定,即电视所具备的将信息快速广泛的传递到受众的屏幕上,另一方面也是由于电视节目本身制作时深受“最大受众原理”的限制,即为了吸引更多的人观看因而要求在信息传播的过程中尽可能以简单通俗的语言来传播,从而也进一步消除了人们信息接收的门槛。受众在接受信息的方式不仅仅停留在眼睛,而是眼睛与耳朵的并用。由于电视新闻的所投放的画面和声音具有转瞬既逝的特性,于是人们经常来不及细细品味其中信息的逻辑关联就已经选择率先接受所播报的新闻内容。在尼尔波滋曼看来,在电子媒介场景下的电视新闻削弱了新闻本身的严肃性,使得新闻向娱乐化的方向倾斜。

新闻媒体论文参考

结论

从报纸新闻,电视新闻,网络新闻,从现实场景到虚拟场景,从报纸到到现如今的沉浸式新闻场景无一不是体现媒介技术着对时空的征服,力图以最快速的速度高保真地传递新闻信息,信息的承载方式也从传统的线形传播向立体化传播转变。

与此同时,学界对于场景的探讨一直与媒介技术有着密切的关系,但是随着传播学出现“空间转向”,对于场景的研究也开始单纯从技术层面,向空间层面与技术并置的方向转型。因此,以虚拟现实技术为支撑的沉浸式新闻场景的分析不应止步在媒介技术的分析。

随着虚拟现实技术在传媒领域的广泛运用和不断改进,沉浸式新闻很可能成为未来新闻报道的重要方式,具有重要的理论研究和实践应用价值。因此,本文是从媒介场景和场景空间对沉浸式新闻的场景进行探究尝试,以《即将到来的场景时代》中的“场景”为切入点,基于梅洛维茨的电子情景论与场景的空间层面作为研究起点,结合沉浸式新闻报道《监禁之后》为具体案例,探讨虚拟现实技术支撑下的沉浸式新闻场景的特点和搭建路径,以及对人主体性的影响。

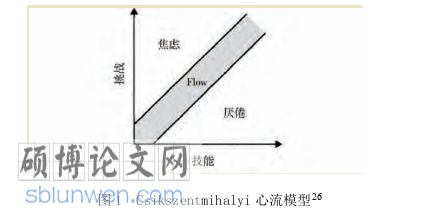

虚拟现实作为一种新兴的媒介技术,由于本身所具有的交互性,想像性和沉浸性的技术特征,使得沉浸式新闻场景会明显区别于印刷场景下的报纸新闻和以电子媒介场景下的电视新闻,它的特征主要体现在它是独享与共享的内容场景、同一时空的移动场景、虚拟与现实交融的流动场景。而沉浸式新闻场景在搭建的过程中始终体现着新闻和媒介技术之间的张力和纠缠,本文主要从场景生成,场景体验,场景价值三个方面刻画场景的搭建路径。沉浸式新闻的场景主要从人性化的场景技术和场景叙事两个方面完成场景的制作;在场景体验上,既有作为虚拟场景中所特有的的心流体验,同时也是作为新闻报道本身它所为人们提供与需求或信息适配的体验。在场景价值方面,沉浸式新闻的场景通过“深度沉浸”更容易让人们获得自我认同的价值,但同时作为新闻报道的一种形式,它也时刻受到以事实为本的新闻价值理念的约束,这是沉浸式新闻与其他沉浸式场景的区别,注定了它只能根植于事实而不能任意改变它。

参考文献(略)