第一章 绪论

一、研究背景、目的及意义

(一)研究背景

从上世纪八十年代开始,一些从农业生产中解放出来的农村剩余劳动力逐渐离开他们熟悉的土地,扛着蛇皮口袋涌向城市。他们在城市中从事非农业生产活动,有着“农民”和“工人”的双重身份,故被称为农民工。农民工的数量每年都在持续增长,国家统计局《2016 年农民工监测调查报告》显示,2016 年我国农民工总量达到 2.8171 亿人。其中新生代农民工占全国农民工总量的 49.7%,已逐渐成为农民工的主体。与他们的前辈不同,这些新生代农民工受教育水平比较高,对土地的情结弱化,思想开放、思维活跃,融入城镇的意愿强烈。他们有着与第一代农民工截然不同的心理需求和行为特征。如果说第一代农民工是“扛着蛇皮口袋进城”的,那么新生代农民工则是“拖着拉杆箱进城”的。但是新生代农民工面临的困境并没有减少,身份上他们是城市里的农村人,农村里的城里人,面临着难以融入城市,又难以回归农村的尴尬;劳资关系中他们仍然丧失话语权;生存与发展上他们仍然面临着“经济接受,社会排斥”。

随着历史的进步和时代的发展,新生代农民工已成为农民工的中流砥柱,是中国“人口红利”的主要组成部分,对中国未来的整体发展起着重要作用。2010年“中央一号文件”《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》第一次明确提出“新生代农民工”的概念,并提出采取有针对性的措施,着力解决新生代农民工问题,传递出中央对新生代农民工群体的高度关注。

这样一个备受关注的群体,在我国的主流媒体中他们的“故事”是如何被“叙述”的?《人民日报》作为主流媒体和党报,权威性和影响力不言而喻,一定程度上反映出目前媒体对新生代农民工议题的关注状况。本文从故事、话语、叙事三个方面对《人民日报》新生代农民工报道的叙事进行深入研究,分析新生代农民工报道中可运用的叙事策略,为新生代农民工报道的发展略献几分绵薄之力。

.......................

二、研究方法

(一)文献研究法

为完成本次研究,笔者在学校图书馆借阅叙事学、新闻叙事学相关书籍,以丰富本研究的理论基础。借助中国知网数据库,检索叙事学、新闻叙事学、农民工、新生代农民工的相关研究成果,并有针对性地予以借鉴。此外,本研究选择《人民日报》新生代农民工报道作为研究对象,因此借助了人民日报图文数据库,检索、收集并整理相关报道,为本次研究提供内容支撑。

(二)内容分析法

通过筛选《人民日报》中涉及新生代农民工的报道,以新闻叙事学理论为基础,运用叙事分析、文本分析等方法对样本进行研究,分析《人民日报》在新生代农民工报道叙事中呈现出来的总体特征,并概括出《人民日报》新生代农民工报道的故事、话语及叙事。

(三)案例分析法

笔者对《人民日报》中涉及新生代农民工的报道进行了详细的整理和消化,并选取典型报道进行细致的考察分析,力图通过研究这些典型文本管窥《人民日报》在新生代农民工报道的叙事中呈现出来的特征,并以此探寻《人民日报》新生代农民工报道在叙事声音、叙事语法和叙事话语上的具体策略。此外,这些文本也为本次研究研究提供了详实的内容支撑。

..........................

第二章 《人民日报》新生代农民工报道的内容与形式

一、报道数量呈峰型走势

通过筛选得到《人民日报》关于新生代农民工报道的研究样本共计 247 篇。其中最早提及新生代农民工的一篇是 2005 年 4 月 4 日的报道《长三角:技工短缺开始凸显》,这篇报道聚焦长三角出现的“用工荒”现象,并指出对新生代农民工进行技能培训的重要性。2005 年至 2017 年这十八年间,《人民日报》上关于新生代农民工的报道总体上逐年增加(2006 年及 2008 年出现空缺),到 2011 年出现峰值,此后报道的数量开始出现回落趋势。

经统计,《人民日报》新生代农民工报道的数量为 2005 年、2007 年各一篇,2009 年 3 篇,2010 年 47 篇,2011 年 66 篇,2012 年 51 篇,2013 年 25 篇,2014年 21 篇,2015 年 8 篇,2016 年 13 篇,2017 年 11 篇。2010 年新生代农民工的报道数量骤然激涨,这与 2010 年“中央一号文件”首次提及新生代农民工这一群体,并要求采取针对性措施,着力解决新生代农民工问题分不开。新生代农民工首次出现在中央文件中,这也意味着这群“80 后”“90 后”农民工将是国家和社会关注的重点群体。从 2010 年到 2012 年,新生代农民工一直受到《人民日报》重点的关注。仅管 2013 年报道数量开始出现回落,之后几年报道数量也稳定在 10 篇左右。

...........................

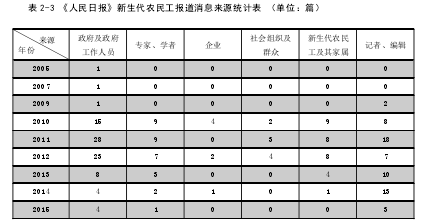

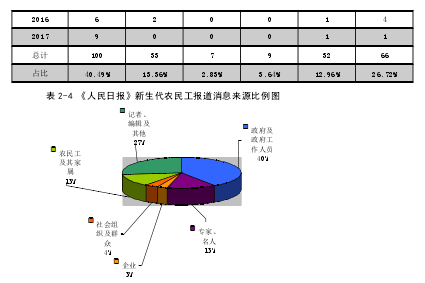

二、官方消息来源居于主导,精英阶层扮演智囊团

消息来源,也叫新闻来源即新闻材料的出处和供应新闻材料的媒介。现代社会大众传播媒介的主要新闻来源有记者采访、通讯社电稿、公众来信来稿、政府、政党、社会团体和部门的文稿以及宣传品等。结合消息来源的具体含义及《人民日报》新生代农民工报道的具体情况,笔者将《人民日报》新生代农民工报道的消息来源归纳为:政府及政府工作人员、记者编辑、专家学者、企业、社会组织及群众、新生代农民工及其家属。

......................

第三章《人民日报》新生代农民工报道的叙事——谁在说...........................17

一、《人民日报》新生代农民工报道的叙事者.............................17

(一)叙事者的概念.....................17

(二)叙事者的类型及功能.........................18

第四章 《人民日报》新生代农民工报道的故事——说什么.........................25

一、事件与序列组成新闻事....25

(一)事件.................................25

(二) 序列............................27

第五章 《人民日报》新生代农民工报道的话语——怎么说...........................32

一、《人民日报》新生代农民工报道的叙事时间分析....................32

(一)《人民日报》新生代农民工报道的叙事时序分析....................32

(二)《人民日报》新生代农民工报道的叙事时长分析...............35

第五章 《人民日报》新生代农民工报道的话语——怎么说

一、《人民日报》新生代农民工报道的叙事时间分析

米克·巴尔在《叙事学:叙述理论导论》中指出:“事件被界定为过程。过程是一个变化,一个发展,从而必须以时间序列或时间先后顺序为其先决条件。”热奈特认为“叙事是一组有两个时间的序列,被讲述的事情的时间和叙事的时间。它要求我们确认叙事的功能之一是把一种时间兑现为另一种时间。”讲述事件的时间和叙事的时间这两者很难保持严格的一致。“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。”《早发白帝城》一诗中李白从白帝城返回江陵千里之途,多少事情发生,叙述却只用了“千里江陵一日还;”一笔带过,而在一些体育新闻中几分钟甚至几秒钟的之内发生的事也能以数倍的时间娓娓道来。这二者的不一致导致了时间的畸变,不同的畸变形式使文本有着不同的张力,新闻文本中的时间往往和事件产生发展的自然事件不一致,是有意图的打乱并重新安排的,不同的畸变能让读者产生不同的阅读感受。叙事研究中少不了对叙事时长、叙事时序等因素进行研究,而新闻叙事学的时间也变现出了新闻的特质。

研究叙事的时序就是研究叙事文本中叙事时间的先后顺序。在叙事文本中,话语时间的顺序和故事时间的顺序很难达到完全平行,总有一前一后的差别和前后倒置的情况,因为话语的时间是线性的,而故事的时间是多维的。故事的发展具有历时性、多侧面性,在有限的报道篇幅中不可能做到面面俱到,新闻叙事中往往是对读者最关心或者最重要的内容进行报道。《人民日报》新生代农民工的报道则采用倒叙、预叙、追叙的形式,按照不同的叙事意图对故事时间进行重新编排。

........................

总结

本文以《人民日报》新生代农民工新闻报道为研究对象,结合文本分析和案例分析对《人民日报》新生代农民工新闻报道的故事、话语、叙事三个层面进行分析,使笔者在叙事层面对《人民日报》新生代农民工新闻报道有了系统而深入的认识。通过本次研究,笔者发现《人民日报》新生代农民工报道具有以下叙事特点:

(一)多方声音立体呈现

《人民日报》新生代农民工新闻报道根据不同的叙事需要,灵活运用缺席的叙事者、隐蔽的叙事者、公开的叙事者,多方声音立体呈现事件原貌。例如,会议通讯通常采用缺席的叙事者,记者原原本本地将事实记录下来,不发出自己的声音,使报道显得极为冷静克制。而人物通讯和调查走访则多用公开的叙事者和隐蔽的叙事者。虽然记者极力将自己隐蔽起来,但记者仍然将自己的观点与态度寓于文字中传递给了读者。记者也常用公开的叙事者,讲述自己与新生代农民工接触下来的主管感受,从主观视角观察他们的生活、聆听他们的心声,并呼吁社会给新生代农民工更多关注。同时,记者通过对不同人物声音的选择,将自我意图镶嵌其中,多方声音不但提供了尽可能多的事实信息帮助读者了解事件全局,也能让多方声音相互佐证,提高可信度。此外在《人民日报》新生代农民工新闻报道中,专家学者与政府工作人员大量出场,借助于专业知识背景和政策法规公开表态或提供最新事实。

(二)复合视角全面展现

《人民日报》新生代农民工报道多采用零聚焦叙事、外聚焦叙事与内聚焦叙事相结合的复合视角进行全面立体呈现。报道通常从全知视角切入,让读者对事件的全貌有全方位、全景式的了解,使报道具有深度和广度,这样的叙事视角也便于叙事者根据叙事意图对事件的时空顺序进行有意识的排列组合,更准确有效地传递信息和隐藏在字里行间的意识形态。这种视角给人以权威性,与《人民日报》的党报性质相符。《人民日报》新生代农民工报道中合理利用零聚焦叙事,还穿插着旁观者式的外聚焦叙事及知情人和当事人的内聚焦叙事,表明多方观点及态度,而这些不同视角下的叙事都只有一个目的,那就是支持新闻报道的观点并加强新闻叙事想要传递的意图。利用复合视角不仅让报道显得真实、有深度和广度,达到说服的目的,也在兼具权威性的同时不显得觉得那么“霸道”。

参考文献(略)