本文是一篇新闻媒体论文,笔者认为如何在全媒体时代充分发挥评论引导舆论的功能和作用,是当下党媒要思考和努力的方向,涉农媒体作为诸多媒体中的弱势方,尤其需要思考如何将新时代的“三农”新闻舆论工作做好。移动互联网的快速发展、媒介的更新迭代对此有极大的推动和促进作用,但是对于评论栏目而言,无论是长篇大论,还是三五百字的微评,其核心均在于“内容”。

1绪论

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

(1)乡村振兴战略背景下,“三农”问题成为舆论热点

中国作为一个农业大国,“三农”问题始终是党和政府高度重视的问题之一。自2004年以来,中央一号文件一直重点关注农村、农业和农民问题。2017年,党的十九大报告首次明确提出实施以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总要求的乡村振兴战略。2020年,全面建成小康社会取得重大历史性成就,脱贫攻坚取得决定性胜利。但是,我们仍然需要继续做好“三农”工作,巩固和拓展脱贫攻坚成果,直到全面实现农村振兴、实现中华民族伟大复兴的中国梦。

无论是多年来始终围绕和关注“三农”问题的中央一号文件,还是乡村振兴战略的提出,都对作为国家政策的积极倡导者、宣传者和解读者——新闻媒体提出了更高的要求。“要将我国建设成为社会主义现代化强国,最大的短板和最艰巨、最繁重的任务在农村,人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾突出表现在农村,实现现代化最广泛最深厚的基础,最大的潜力和后劲也在农村。”①随着乡村振兴战略的提出和实施,社会各界对于“三农”的关注度逐步提升,但是由于农业、农村、农民本身的相对弱势,“三农”声音在整个舆论场中还比较弱小,未能形成多大声势。

(2)信息过剩与观点稀缺并存,凸显“三农”评论举旗定向的作用

新兴媒体的快速发展,让我们足不出户,在家刷刷手机或浏览网页,便能接收来自世界各地的信息,但纷繁复杂的信息让人难以聚焦和获得真正想要的信息,这就导致信息过剩和观点稀缺并存的局面。一方面,互联网上的信息浩如烟海,另一方面,真正有用的观点或内容存在较大缺口。于是评论成为各级党报打通“两个舆论场”的重要抓手。新闻评论具有引导、监督、表态和深化的功能,要充分发挥评论的旗帜引领作用。“三农”新闻舆论工作是党的宣传思想工作的重要组成部分。

...........................

1.2文献综述

关于《农民日报》“三农微评”专栏的研究,既属于涉农传播的研究,也属于新闻评论专栏的研究。因此,接下来的文献综述,主要围绕涉农传播和涉农新闻评论两个方面的相关研究进行梳理和评述。

1.2.1涉农传播研究

在书籍、专著方面,较早开始关注涉农传播的专著有:学者方晓红先后于2002年、2008年出版的《大众传媒与农村》和《农村传播学研究方法初探》,李红艳于2010年编著的《乡村传播学》,赵晓春于2005年、2006年接连主编的《农业传播学》和《农业新闻传播》。而聚焦涉农传播的某一具体领域的专著,比如董成双(2006)等的《农业科技传播》以及徐鹏民等著的《农业网络传播》。而马梅(2010)著的《中国农业电视传播发展研究》,项仲平(2011)等著《广播电视节目传播策略研究对农传播新视角》,以及李振中(2018)的《一个记者眼中的大国农业传播》等著作关注的是广播电视媒介的涉农传播。在期刊论文、学位论文方面,近年来对涉农传播的研究热点是“三农”短视频和乡村振兴战略视域下媒体如何助力“三农”发展。另外,还有不少研究聚焦于各地党报“三农”报道的融合创新、农民的媒介接触、媒介形象、媒介素养、话语权、主体地位,涉农科普、法制传播以及出版传播等一系列问题。

接下来主要针对当前涉农传播的两个研究热点进行梳理。

一是关于涉农短视频的研究。移动互联网的快速发展,为短视频的普及和流行创造了机遇。短视频的相关研究,可以说是近两年的研究热门。其中,不少研究者也关注到涉农短视频。而关于涉农短视频的研究,从文献数量上来看,自2018年来,研究的热度可以说是日益上升的,想必这和短视频的快速发展以及乡村振兴战略大背景下“三农”问题的重要性是分不开的。对涉农短视频的研究可以概括为三个方面:一是对涉农短视频传播涉及的一些基本问题的研究,比如涉农题材短视频的发展成因(胡琦、杨扬、杨坤,2020)、传播特征(朱琳,2019)、传播策略(柳溪、袁园,2021)、内容与表达策略(吴倩雯,2020)、基于情感商品与情感流通的传播机制(石磊、黄婷婷,2020)、乡村振兴战略背景下的传播价值(李庆豪、杜浩,2020)、内容营销策略(张布帆,2020)等,这些论文,单篇分别聚焦涉农短视频传播的不同问题,组合起来看则有助于更好地理解和把握涉农短视频传播的“全貌”。二是聚焦“三农”短视频中农村、农民及农民工媒介形象等议题的研究,基本上遵循这样一条路径:即从具体的个案出发,其中多以西瓜视频、快手、抖音这三个平台上的涉农短视频为案例,分析这些短视频中农民、农村形象的塑造和呈现现状、特点,并针对其中存在的问题提出相应的对策。三是关于“三农”短视频与乡土文化传播的相关研究,主要致力于探究短视频赋能下的乡村文化传播有哪些特征、存在的问题,从各个层面思考相应的策略。此外,还有不少学位论文运用多种理论视角和研究方法针对“三农”短视频乡村文化传播的策略及存在的问题进行了探究。

.....................................

2“三农微评”专栏概况介绍与研究设计

2.1“三农微评”专栏的创办背景

《农民日报》“三农微评”专栏的创办,不仅是新闻评论发展的形势所趋和时代的强烈需求,也是《农民日报》响应党和国家“三农”政策和乡村振兴战略的必然,更是长期以来扎实评论基础的积淀与成果的体现。

2.1.1适应新形势下舆论引导方式创新与内容变革

“文章合为时而著,歌诗合为时而作”,随着时代的发展,社会发展水平的提高,见证和反映时代与社会风云变迁的新闻评论本身也在变化。新闻评论的这种变化,主要体现为评论内容的丰富、评论范围的拓展、传播理念的守正创新、传播形式与渠道的多元化、传者和受众之间的角色发生变化等诸多方面,而这些变化因素之间又相互影响和推动,共同塑造着评论新的表现形态。①新媒体时代信息浩如烟海,一般信息已不再是人人追捧的稀缺品,而有见地的思想、观点才是受众“如获至宝”。一个媒体的公信力、影响力、传播力和引导力,很大程度上也是源于好的思想、观点的传播。

作为一个中央级媒体,尤其作为十分注重为“三农”立言、发声的农业媒体,《农民日报》不能仅满足于成为信息源,还要争取成为思想源,实现思想引领。在此之前,《农民日报》版面上已经有不少特色鲜明且类型多样的评论栏目,但这些评论专栏发表的多为篇幅较长的评论文章,比如“仲农平”“新农言”“三农时评”“三农学习谈”等等。为了适应新形势下舆论引导方式创新与内容变革,《农民日报》积极探索主动求变、应时而为,向“小”“微”方向挖掘与探索,创办了“三农微评”专栏,拓展了“三农”评论的表现形态。由此可见,《农民日报》在要闻版开设“三农微评”专栏是迎合新时代和新闻评论的发展变化,积极探索创新之举。

................................

2.2“三农微评”专栏概况介绍

2013年1月13日,《农民日报》“三农微评”专栏正式创办,并于2013年1月16日发表第一篇评论文章:《站票不应该收坐票的钱》。截至2021年12月30日,“三农微评”专栏9年来共计刊发评论文章925篇,平均下来的话,大概是每周刊发3篇,每年刊发100篇左右。

根据折线图2.1,可以发现2017年及之前,“三农微评”专栏每年的评论文章数量均不超过100篇。而2018年作为一个转折点,评论文章数量开始发生变化,该年份发布评论文章数量高达196篇。纵观栏目创办以来这么多年,可以说是发文数量最多的一年。究其原因,是因为习近平总书记在2017年10月28日的十九大报告中提出了乡村振兴战略,“三农”问题亦随之成为各界关注的热点话题。“三农微评”作为专门聚焦“三农”舆论的短评栏目,必须紧跟“三农”政策热点,发挥作为“三农”评论的使命和作用,主动关注乡村振兴和“三农”有关议题,引导“三农”舆论。所以,自2018年起,后续3年的发文数量均在100篇以上,但总体呈逐年减少的趋势,尤其到2021年时,发文数量仅79篇。评论文章数量的波动起伏,不仅展现了评论的风向标特点和属性,也印证了“三农微评”与“三农”发展乃至时代发展的同频共振。

新闻媒体论文怎么写

..............................

3“三农微评”专栏的文本分析............................19

3.1文本的宏观分析....................................19

3.1.1文章篇幅:以200~400字居多.......................19

3.1.2评论选题:以来自实际工作和生活的事件性选题为主.........19

4“三农微评”专栏的语境分析.......................39

4.1“三农微评”制作语境.............................39

4.1.1政策环境:紧随党中央“三农”方针政策..............................39

4.1.2评论人员:由内到外壮大评论队伍...........................................42

5结论与讨论..............................47

5.1结论....................................47

5.2讨论.............................48

4“三农微评”专栏的语境分析

4.1“三农微评”制作语境

新闻的制作并非稿件(文本)采写那么简单,还会受到内外环境方方面面的制约与影响。梵·迪克指出新闻的生产制作过程,实质上是基于某一种“源文本”的加工。所谓“源文本”即新闻不是空中楼阁,也不是编小说,要基于某个源头,或是某一个新闻事件、或是某一个报告,或是某一场发布会等等。这一“源文本”的加工过程,不仅是解码、编码及再建构新闻图式以及超结构的过程,同时构成了文本的语境。“三农微评”专栏的制作语境,包括“三农”政策环境的发展演变、“以农为本,为农立言”的宗旨立场以及评论队伍的组建等方面。

4.1.1政策环境:紧随党中央“三农”方针政策

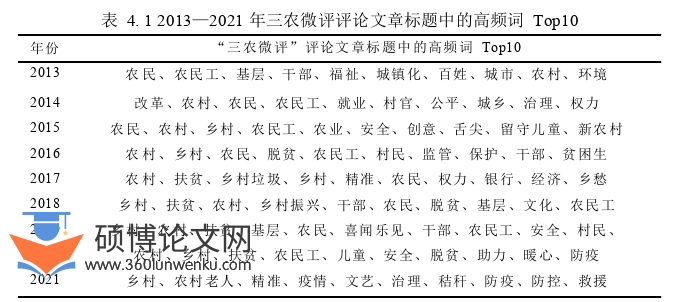

对“三农微评”专栏2013年至2021年期间所有评论文章的标题进行词频统计,发现“农民”“改革”“农村”“乡村”“农民工”“脱贫”“扶贫”等词汇出现频率均排在前列(具体见表3.1)。由此可见,“三农微评”作为《农民日报》版面中专门聚焦“三农”问题的评论专栏之一,紧随党和国家关于“三农”政策的变迁,呼应新时代,关注“三农”发展的重点、热点问题。比如,农民增产增收、农民工就业及薪酬发放、农村留守儿童及老人、农业农村发展、乡村振兴等一系列问题,侧面反映了近十年来国家“三农”政策的一脉相承和不断深化——从“全党工作的重中之重”到“坚持农业农村优先发展”的“三农”政策发展方向。

党的十八大后,第一个中央一号文件聚焦的议题便是“发展现代农业增强农村发展活力”。①随即《农民日报》于2013年1月13日开设“三农微评”专栏,也是这一年,习近平到湖南湘西考察时,首次作出了“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示。俗话说事在人为,人定胜天。无论是要发展现代农业增强农村发展活力,还是精准扶贫,关键都在于人,尤其占中国人口大多数的农民。因此,不难理解“农民”“农民工”“基层”等词汇,能够成为2013年“三农微评”专栏评论文章标题中出现频次排在前列的词汇。

新闻媒体论文参考

.................................

5结论与讨论

5.1结论

2013年1月,《农民日报》主动而为,顺应时代发展的趋势,开设了“三农微评”专栏。经过9年多的实践和摸索,“三农微评”专栏在评论实践中日益成长,积累了一定的影响力,成为《农民日报》的一个招牌短评栏目,甚至在诸多党媒评论栏目中也称得上颇有名气。于是,本文以“三农微评”为研究对象,对该栏目自创办以来至2021年底所有评论文章进行了分析。在话语分析理论的指导下,从文本和语境两个视角切入和展开,经过研究发现,“三农微评”这一评论专栏,无论是从栏目的形态特点、宗旨定位,还是从这些年来积聚的社会影响力来说,都算得上是比较成功的。

文本视角:从文本的宏观层面来看,“三农微评”专栏评论文章篇幅短小精悍,多在200~400字之间;评论选题,以来自实际工作和生活的事件性选题为主;评论议题聚焦和选择体现为“三贴近”:贴近农业产业、贴近农村实际和贴近农民生活;评论所指向的地理区域,突出中部农业大省、东部乡村振兴示范省份并重的特点;评论倾向体现为注重通过积极的、正面的评论,对舆情、舆论进行梳理与引导。从文本的微观结构来看,评论在标题类型上最善用的是开门见山、直亮主题的观点型标题,而从标题的句式来看,则印证了专栏以正面评论为主的价值取向,以肯定性陈述句居多;评论的开头讲究因事而发,注重背景情况的介绍和交代;论证方法丰富多样,以例证法为主,辅以比证法和引证法等几种;论证结构上以总结归纳和层层递进两种为主;评论最后的收尾,常用的是总结概括式结尾和呼吁号召式结尾两种。从修辞语言来看,“三农微评”专栏最常采用的修辞手法为引用,同时也善于借助比喻、反问等其他手法,使评论的说理论证更加生动流畅且有说服力;引语的选择与运用上,以直接引语和鲜活的群众性语言居多;从而成就了专栏观点鲜明、批评微辣,情理结合、彰显温度的语言风格。

参考文献(略)