1 绪论

1.1 研究背景

就情感与社会的紧密关联而言,日常生活中,大众情感呈现出鲜明的相互感染倾向,人们倾向于理解他人情感,并自觉使自身行动与其他人同步,由此达到情感共识。随着传播平台的网络化,各类舆情事件频频出现在公众视野之中,现实生活中的情感植入网络舆论之中,网络环境中的情感进一步影响现实生活的情感裂变,从而形成大众情感动态传播。就我 新媒体时代舆论场的特征而言,事实信息经无数次阐释后让位于大众情感,大众等不及、也不愿意等待关于事实的客观报道,情感因素影响甚至决定着舆情事件的发展走向。但我 公共舆论中大众情感传播虽然具情感在前、事实在后的外在表征,实质上却与西方 家政治情感的逻辑有所不同。在我 舆论场域内,情感因素虽占据主导地位,但其实质是社会问题在情感层面的折射反映与大众理性不足的“倒逼”效应,整体来看,大众情感可通过引导、调控、培育等综合手段,逐步演化为一种优质社会资源。

因此,大众情感是形成社会稳定心态与大众基调情感的基础要素,是完成大众情感动员与社会资源整合的重要能量,绝不应以单一思维将其置于事实的对立面上。我们需要掌握大众情感传播动态机制的可控规律,辩证看待大众情感之“隐藏”功能,灵活把握公共舆论引导“变”与“不变”的基本原则。1.1 研究背景

就情感与社会的紧密关联而言,日常生活中,大众情感呈现出鲜明的相互感染倾向,人们倾向于理解他人情感,并自觉使自身行动与其他人同步,由此达到情感共识。随着传播平台的网络化,各类舆情事件频频出现在公众视野之中,现实生活中的情感植入网络舆论之中,网络环境中的情感进一步影响现实生活的情感裂变,从而形成大众情感动态传播。就我 新媒体时代舆论场的特征而言,事实信息经无数次阐释后让位于大众情感,大众等不及、也不愿意等待关于事实的客观报道,情感因素影响甚至决定着舆情事件的发展走向。但我 公共舆论中大众情感传播虽然具情感在前、事实在后的外在表征,实质上却与西方 家政治情感的逻辑有所不同。在我 舆论场域内,情感因素虽占据主导地位,但其实质是社会问题在情感层面的折射反映与大众理性不足的“倒逼”效应,整体来看,大众情感可通过引导、调控、培育等综合手段,逐步演化为一种优质社会资源。

.....................

1.2 研究目的

新形势下,社交网络的普及使得情感传播成为大众参与舆情事件讨论的生活常态,情感因素在传播中左右事实的案例比比皆是,在互动仪式理论的指导下,本研究致力于从个别案例中找寻具有普遍意义的大众情感动态传播规律。首先,通过界定传播环境,分析互动仪式理论下情感传播的必备条件,明确当前大众情感动态传播滋生的土壤,在新环境下分析情感传播的具体内容,找出易泛滥蔓延的具体情感分布及呈现形式。进而,由表面现象深入到内在机理,概括讯息从发布到接收的整体过程,形成较为完整的,涵盖环境、内容、过程等多个环节的大众情感动态传播机制。最后,在兼顾反馈的基础上,辩证看待大众情感动态传播的功能,检视公共舆论中大众情感的正负效应,以期为大众情感动态传播的研究与良好舆论环境的塑造贡献绵薄之力。

新形势下,社交网络的普及使得情感传播成为大众参与舆情事件讨论的生活常态,情感因素在传播中左右事实的案例比比皆是,在互动仪式理论的指导下,本研究致力于从个别案例中找寻具有普遍意义的大众情感动态传播规律。首先,通过界定传播环境,分析互动仪式理论下情感传播的必备条件,明确当前大众情感动态传播滋生的土壤,在新环境下分析情感传播的具体内容,找出易泛滥蔓延的具体情感分布及呈现形式。进而,由表面现象深入到内在机理,概括讯息从发布到接收的整体过程,形成较为完整的,涵盖环境、内容、过程等多个环节的大众情感动态传播机制。最后,在兼顾反馈的基础上,辩证看待大众情感动态传播的功能,检视公共舆论中大众情感的正负效应,以期为大众情感动态传播的研究与良好舆论环境的塑造贡献绵薄之力。

一方面,有助于推进我 公共舆论研究及互联网传播理论研究的发展。大众情感传播轨迹与以往舆论形成的传播过程有较为显著的差距,本文在互动仪式理论的指导下,通过对大众情感传播环境、具体表征与传播机制等进行研究探讨,有助于积极应对新形势下舆论形态的嬗变,在理论层面突破长期以来 于情感与事实孰轻孰重的狭隘局面,推进相关研究的发展。另一方面,在理论上充实情感传播研究,开拓大众情感动态传播机制的思路。本研究将大众情感因素置于庞大的传播环境之中,不再局限于单一静态视角考察公共舆论与大众情感之间的联系,而是动态分析其因果转换的内在逻辑,有利于冷静分析不同舆论生态内大众情感动态传播的机制与功能。

.............................

2 大众情感动态传播基础理论阐释

2.1 情感社会学

情感社会学出现于 20 世纪 70 年代末期,其研究缘起是资本主义快速发展下带来的诸多社会情感问题,经济快速发展衍生而来的是贫富差距迅速拉大导致的社会心态失衡、情感世界的混乱及情感需求和社会现实之间的激烈冲突。

2005 年,特纳(Turner)在《情感社会学》一书中强调了情感研究的重要性,指出社会学家已经认识到情感问题遍及社会生活的各个层面[31]。一方面,情感可以将人们紧紧连接,形成社会团结与群体认同,带来社会与文化结构的归属感;另一方面,情感也可使人分离,瓦解社会结构,割裂社会共情。伴随情感社会学发展的四十年,西方学者逐步将情感社会问题置于多学科的综合视角下,以定量研究与定性研究相结合的方式形成丰富研究成果。大致可将目前的研究成果划分为三类,即情感互动研究、情感文化研究和情感结构研究。本文主要从情感互动研究角度切入,探讨大众情感动态传播规律。

..........................

2.2 柯林斯互动仪式理论

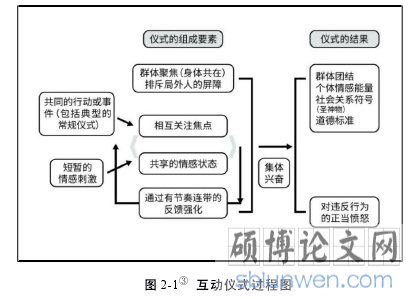

情感依附于人,是存在于社会的主观现象,是一种主观的社会事实[32]。鉴于情感的社会性,我们不能直观地对情感传播机制笼统加以描述,必须置于具体的社会历史、社会生活以及人的活动中来考察。鉴于此,笔者引入柯林斯“互动仪式”理论(简称 IR理论)来分析大众情感传播机制。IR 理论开拓了本文的动态研究视野,互动仪式可以理解为一种生成强大的情感能量的作用机制,在情境中创造共同的情感认知,互动中的身心集合形成相应的成员身份感与集体认同感。本文试 聚焦的问题也在于此,如何在 IR理论的指导下划分传播阶段、构建大众情感动态传播机制,厘清大众在各个阶段乐此不疲参与互动仪式的原因?如何在充分考虑情感这一变量的基础上,探讨大众情感传播机制的团结和动员效用?换句话说,这种大众情感动态传播机制是什么?又带来怎样的影响?

2.2.1 互动仪式理论概述

社会学家涂尔干(埃米尔·杜尔凯姆)极为重视大型仪式研究,“仪式中存在模仿轨迹,并借助戏剧表现方式将过去予以呈现,这就是仪式的全部。”①后来,欧文·戈夫曼丰富了仪式研究的范围,立足于微观互动层面,将研究视角转向日常生活中的细微仪式。美 社会学家兰德尔·科林斯(Raldall Colins)在继承前人研究的基础上,提出互动仪式理论,系统探讨互动仪式的作用机制。

.......................

2 大众情感动态传播基础理论阐释

2.1 情感社会学

情感社会学出现于 20 世纪 70 年代末期,其研究缘起是资本主义快速发展下带来的诸多社会情感问题,经济快速发展衍生而来的是贫富差距迅速拉大导致的社会心态失衡、情感世界的混乱及情感需求和社会现实之间的激烈冲突。

2005 年,特纳(Turner)在《情感社会学》一书中强调了情感研究的重要性,指出社会学家已经认识到情感问题遍及社会生活的各个层面[31]。一方面,情感可以将人们紧紧连接,形成社会团结与群体认同,带来社会与文化结构的归属感;另一方面,情感也可使人分离,瓦解社会结构,割裂社会共情。伴随情感社会学发展的四十年,西方学者逐步将情感社会问题置于多学科的综合视角下,以定量研究与定性研究相结合的方式形成丰富研究成果。大致可将目前的研究成果划分为三类,即情感互动研究、情感文化研究和情感结构研究。本文主要从情感互动研究角度切入,探讨大众情感动态传播规律。

..........................

2.2 柯林斯互动仪式理论

情感依附于人,是存在于社会的主观现象,是一种主观的社会事实[32]。鉴于情感的社会性,我们不能直观地对情感传播机制笼统加以描述,必须置于具体的社会历史、社会生活以及人的活动中来考察。鉴于此,笔者引入柯林斯“互动仪式”理论(简称 IR理论)来分析大众情感传播机制。IR 理论开拓了本文的动态研究视野,互动仪式可以理解为一种生成强大的情感能量的作用机制,在情境中创造共同的情感认知,互动中的身心集合形成相应的成员身份感与集体认同感。本文试 聚焦的问题也在于此,如何在 IR理论的指导下划分传播阶段、构建大众情感动态传播机制,厘清大众在各个阶段乐此不疲参与互动仪式的原因?如何在充分考虑情感这一变量的基础上,探讨大众情感传播机制的团结和动员效用?换句话说,这种大众情感动态传播机制是什么?又带来怎样的影响?

2.2.1 互动仪式理论概述

社会学家涂尔干(埃米尔·杜尔凯姆)极为重视大型仪式研究,“仪式中存在模仿轨迹,并借助戏剧表现方式将过去予以呈现,这就是仪式的全部。”①后来,欧文·戈夫曼丰富了仪式研究的范围,立足于微观互动层面,将研究视角转向日常生活中的细微仪式。美 社会学家兰德尔·科林斯(Raldall Colins)在继承前人研究的基础上,提出互动仪式理论,系统探讨互动仪式的作用机制。

.......................

3.1 技术环境变革带来互动新常态...........................16

3.1.1 扁平化社会网络重聚互动新力量................................16

3.1.2 数字平台形成情感互动新“布景”.....................................17

4 传播内容:互动仪式下大众情感的具体表征............................22

4.1 动态分布:舆情事件中大众情感的整体趋向...................................22

4.2 情感表征:舆情事件中大众情感的分类表现.............................24

5 传播机制:互动仪式理论下大众情感的动态循环...................................32

5.1 互动循环:大众情感动态传播机制的建构与解读..................................32

5.1.1 情感传播框架的借鉴与总结.............................32

5.1.2 大众情感动态传播机制建构................................33

6 传播效果:大众情感动态传播的正负效应

6.1 负面功能:大众情感动态传播的诱导与催化

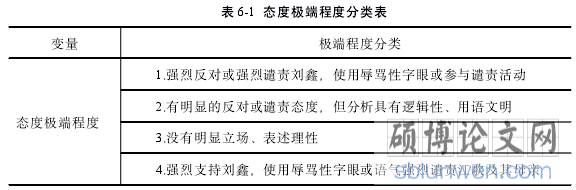

本节结合上文传播内容中的情感呈现,选取典型案例,试 以点及面,呈现情感传播的负面效应。笔者选取“江歌案”,其主要原因如下:第一,我 有关“后真相”现象的讨论爆发集中于“江歌案”;第二,该案件过程中大众情感的倾向较为明显,适合量化考察;第三,伴随江母起诉刘鑫,该案件至今仍未完全结束,具有一定时新性。同时,参考前人研究将江歌案的舆情演变划分为以下四个阶段:(1)引爆期(11 月 9 日至 11月 18 日);(2)延续期(11 月 19 日至 12 月 10 日);(3)高潮期(12 月 11 日至 12月 23 日);(4)衰退期(12 月 24 日至 12 月 31 日)[41]。

笔者以“江歌”、“江歌案”为关键词,抽样选取今日头条、微信、微博三个平台 2017年 11 月 9 日至 12 月 31 日关于“江歌案”的 500 条媒体文本和网民评论进行内容分析。同时,对抽样文本进行了统一编码。根据本节研究问题,关注的主要变量有“态度极端程度”、“情感表达内容”、“情感表达理性程度”三方面,并制定相应分类标签。

................................

余论:社交媒体时代情感文明的回归

社交媒体时代的情感传播在虚拟互动中变得短暂而脆弱,其传播内容存在信任危机扩大、过度同情与底层剥削感蔓延等潜在风险,在虚拟互动环境的催化下,情感动态传播过程循环中呈现加强态势,情感能量估值的客观性减弱。媒体与意见领袖对于事件情感能量的描述形成主观印象,在其影响下,大众产生的主观意愿取代对象本身的价值而成为判别标准。客观真实在大众情感动态传播的过程中总是缺位的,情感文明建设刻不容缓。

情感文明建设的实质是完成社会主义核心价值观体系建设,减少情感过度传播引发的负面后果,但我们绝不能 于情感的积极与消极效应来理解情感文明。鉴于社会环境、技术环境、互动环境三者的协调统一会使情感发生自然转化,继而实现主动传播,建设情感文明不是排除消极情感或鼓吹积极情感的简单逻辑,其最终目的是在互动仪式过程中不断化解紧张、敌对等负面情绪,形成多元有效的情感控制机制。即情感文明建设的核心在于平衡调控。情感文明作为一个动态建设过程,从社会和个人两方面来看,亟需社会控制机制的完善与个人情感赋权水平的提升。

社交媒体时代的情感传播在虚拟互动中变得短暂而脆弱,其传播内容存在信任危机扩大、过度同情与底层剥削感蔓延等潜在风险,在虚拟互动环境的催化下,情感动态传播过程循环中呈现加强态势,情感能量估值的客观性减弱。媒体与意见领袖对于事件情感能量的描述形成主观印象,在其影响下,大众产生的主观意愿取代对象本身的价值而成为判别标准。客观真实在大众情感动态传播的过程中总是缺位的,情感文明建设刻不容缓。

情感文明建设的实质是完成社会主义核心价值观体系建设,减少情感过度传播引发的负面后果,但我们绝不能 于情感的积极与消极效应来理解情感文明。鉴于社会环境、技术环境、互动环境三者的协调统一会使情感发生自然转化,继而实现主动传播,建设情感文明不是排除消极情感或鼓吹积极情感的简单逻辑,其最终目的是在互动仪式过程中不断化解紧张、敌对等负面情绪,形成多元有效的情感控制机制。即情感文明建设的核心在于平衡调控。情感文明作为一个动态建设过程,从社会和个人两方面来看,亟需社会控制机制的完善与个人情感赋权水平的提升。

1、社会控制机制的完善

情感文明建设的首要之义是尽量减少个体情感表达与社会公共利益之间的冲突,而良好社会控制机制的建立与完善恰好可与大众个人自我调控相平衡,弥补个体情感调控的缺陷,直接减缓因情感产生的社会摩擦与矛盾,在根源上肃清舆论场域内众生嘈杂、走向偏颇的乱象,维护社会整体情感氛围的良性循环。为此, 家和政府是社会控制机制完善的承担主体,并发挥两方面的作用。其一,制定合乎“情”“理”的情感表达规范,在保障大众合理表达权的同时,尽量消除侵犯他人权益、破坏社会秩序的单纯负面宣泄性情感,建立与社会“真善美”价值理念相符合的情感文明体系;其二,系统、科学梳理社会现存的情感资源与情感能量爆发点,对情感能量集中的议题予以更大关切,对情感资源进行合理配置与使用,在动态平衡中求得最优解,使之最大程度发挥积极效应。

情感文明建设的首要之义是尽量减少个体情感表达与社会公共利益之间的冲突,而良好社会控制机制的建立与完善恰好可与大众个人自我调控相平衡,弥补个体情感调控的缺陷,直接减缓因情感产生的社会摩擦与矛盾,在根源上肃清舆论场域内众生嘈杂、走向偏颇的乱象,维护社会整体情感氛围的良性循环。为此, 家和政府是社会控制机制完善的承担主体,并发挥两方面的作用。其一,制定合乎“情”“理”的情感表达规范,在保障大众合理表达权的同时,尽量消除侵犯他人权益、破坏社会秩序的单纯负面宣泄性情感,建立与社会“真善美”价值理念相符合的情感文明体系;其二,系统、科学梳理社会现存的情感资源与情感能量爆发点,对情感能量集中的议题予以更大关切,对情感资源进行合理配置与使用,在动态平衡中求得最优解,使之最大程度发挥积极效应。

参考文献(略)