1 绪论

1.1 选题缘由

1895 年 12 月 28 日,法国的卢米埃尔兄弟在巴黎首次公开放映了一部由他们摄制的影片,电影作为一种全新的事物就此诞生。八个月后,电影在中国上海出现,电影由此传入中国。①20 世纪 30 年代,随着国民政府对电影业的扶持和中国影人对“民族主义电影”的追求,电影在中国发展到了一个全新的阶段。1931 年起,电影市场涌现出越来越多优秀的国产作品,各大报刊对电影的报道也日益丰富。这一年也正是局部抗战开始的年份。从局部抗战到全面抗战,中国的电影事业发生了明显的变化,这种变化体现在多个方面,例如“国防电影”开始得到发展,并逐渐成为中国电影事业的主流电影;电影上映受到更加严格的管控,必须接受电影检查所检查等。电影事业能在一定程度上反映国情,折射出时代背景[1]。当我国贫困落后时,电影事业基础薄弱,只能向西方国家学习先进的电影拍摄技术。随着我国国际影响力的提升,我国电影开始走出国门,在海外传播方面取得进步与突破。②无论哪个年代,电影都可谓是社会实际的一面镜子。报纸作为时效性较强、受众面较广的媒介,成为电影报道、宣传、批评的主要阵地,与当时的社会现实密切结合,反映了时代症候和发展风势。而近代报纸对当时电影的报道,也因此而具有宝贵的时代价值。

作为近代中国知名报纸,《大公报》在抗战期间坚持团结抗日,积极开展抗日宣传,这与当时电影的发展要求是契合的。为适应电影类型的变化,同时满足抗战需求,富有时代思维的大公报人转变了原有的价值取向,《大公报》由此转变了电影报道的价值取向,从较重视商业价值变为重视抗战宣传价值。抗战时期《大公报》对电影的报道,在报道内容、篇幅、版面位置和标题字体等方面发生了较为明显的变化,这些变化正是价值取向转变的表征,对本文研究具有重要参考价值,直接影响了选题的切入。因此,笔者选择了抗战时期《大公报》电影报道的价值取向作为研究对象,深入分析其转变的表现、原因及这种转变对当时中国社会的意义。除此之外,中国国家图书馆数据库保存了完整的《大公报》文本影像资料,为笔者在了解史实的基础上开展进一步研究提供了重要支撑。再有,笔者在研究生期间的导师学术水平优越,在研究中国近代新闻史方面拥有丰富的经验,给予了笔者大量的鼓励与支持,能够在很大程度上帮助笔者顺利完成选题。

..........................

..........................

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

《大公报》是一份综合性较强的大报,其电影报道虽然不及其他休闲小报丰富,但是在当时社会上,《大公报》的报道无疑描绘出大部分人对于电影认识的清晰脉络。本文从新闻史的角度,结合电影史研究抗战时期《大公报》电影报道的价值取向。研究目的有以下三点:其一,明确卢沟桥事变前后,《大公报》电影报道的价值取向分别是什么。其二,探究抗战时期《大公报》转变电影报道价值取向的表现、原因及意义。其三,在更为开阔的人文视野和具体的社会历史语境中探索新闻和电影交叉研究的新支点和新思路。

1.2.1 研究目的

《大公报》是一份综合性较强的大报,其电影报道虽然不及其他休闲小报丰富,但是在当时社会上,《大公报》的报道无疑描绘出大部分人对于电影认识的清晰脉络。本文从新闻史的角度,结合电影史研究抗战时期《大公报》电影报道的价值取向。研究目的有以下三点:其一,明确卢沟桥事变前后,《大公报》电影报道的价值取向分别是什么。其二,探究抗战时期《大公报》转变电影报道价值取向的表现、原因及意义。其三,在更为开阔的人文视野和具体的社会历史语境中探索新闻和电影交叉研究的新支点和新思路。

1.2.2 研究意义

作为近代为数不多的新闻媒介种类之一,报刊对电影的报道,能在很大程度上真实反映电影的发展历程。报纸作为传统媒体的重要成员,在抗战时期有着不可替代的作用。一些具有较高威望的大型报纸,凭借其电影报道的真实性,赢得了读者的信任。而随着当代史料研究对报刊的作用愈发重视,大型报纸的研究价值亦愈发突出。这些报纸的业务重心不一定在电影报道上,但是会请专业影评人对热门影片或电影业态发表看法,并力求真实客观。此外,虽然报纸的各类报道也受到主观影响和环境暗示,但由于报刊追求时效,未像其他文学出版物能够留给作者反复增删修改甚至涂抹遮蔽的时间,其客观性就尤为突出了。在大型报纸之中,《大公报》的专业水平颇高。《大公报》对电影进行报道,不仅是对电影本身进行报道,更是对文化水平和观众素质的报道。优秀文化和高素质观众,能够审视一部电影是否成功,也能评判电影的发展水平。因此,对《大公报》电影报道的价值取向进行研究,有助于了解《大公报》在电影报道方面的业务情况,梳理电影在不同历史时期的发展状况和嬗变过程,从而在接受层面加深对电影的认知。

由于《大公报》的综合性较强,不以电影为主要报道内容,因此较少受到电影史研究者们的青睐。但也正是由于其长期以来汇集各方讯息、深受各界影响,形成了开放式办刊思维,它对电影的报道更加全面,值得深入研究。受到社会环境和编辑理念等因素的影响,《大公报》电影报道的价值取向有所转变。从局部抗战到全面抗战,这种转变特征体现得尤为明显。对抗战时期《大公报》电影报道的价值取向进行研究,有助于更全面的了解当时《大公报》对电影乃至整个中国社会产生的影响。

..............................

2 《大公报》及电影发展概况

作为近代为数不多的新闻媒介种类之一,报刊对电影的报道,能在很大程度上真实反映电影的发展历程。报纸作为传统媒体的重要成员,在抗战时期有着不可替代的作用。一些具有较高威望的大型报纸,凭借其电影报道的真实性,赢得了读者的信任。而随着当代史料研究对报刊的作用愈发重视,大型报纸的研究价值亦愈发突出。这些报纸的业务重心不一定在电影报道上,但是会请专业影评人对热门影片或电影业态发表看法,并力求真实客观。此外,虽然报纸的各类报道也受到主观影响和环境暗示,但由于报刊追求时效,未像其他文学出版物能够留给作者反复增删修改甚至涂抹遮蔽的时间,其客观性就尤为突出了。在大型报纸之中,《大公报》的专业水平颇高。《大公报》对电影进行报道,不仅是对电影本身进行报道,更是对文化水平和观众素质的报道。优秀文化和高素质观众,能够审视一部电影是否成功,也能评判电影的发展水平。因此,对《大公报》电影报道的价值取向进行研究,有助于了解《大公报》在电影报道方面的业务情况,梳理电影在不同历史时期的发展状况和嬗变过程,从而在接受层面加深对电影的认知。

由于《大公报》的综合性较强,不以电影为主要报道内容,因此较少受到电影史研究者们的青睐。但也正是由于其长期以来汇集各方讯息、深受各界影响,形成了开放式办刊思维,它对电影的报道更加全面,值得深入研究。受到社会环境和编辑理念等因素的影响,《大公报》电影报道的价值取向有所转变。从局部抗战到全面抗战,这种转变特征体现得尤为明显。对抗战时期《大公报》电影报道的价值取向进行研究,有助于更全面的了解当时《大公报》对电影乃至整个中国社会产生的影响。

..............................

2 《大公报》及电影发展概况

2.1.1 《大公报》的主创与经营状况

《大公报》可按发行地域分为天津版、上海版、汉口版、香港版、重庆版和桂林版等。通过爬梳文献可知,各个版本或许在地域特色等方面有所不同,但是遵循的原则是基本一致的。因此它们共同组成了《大公报》电影报道价值取向转变的阵地。需要说明的是,在本文的研究中,提到的《大公报》并不牵涉地域划分问题,它强调一个宏观的整体。以下将对《大公报》的主创与经营状况做进一步的分析。

其一,《大公报》的主创。张季鸾、胡政之和吴鼎昌是新记《大公报》的三位主创,也是《大公报》的灵魂人物。其中,张季鸾的文章水平最受世人认可。但是若无胡政之对于《大公报》的经营和吴鼎昌投入的资本,那么《大公报》注定是不会成功的。由于三人都有留日的经历,所以他们具备阅读日本报纸的便利条件,并关注中日时事。三位主创的共同努力,才使得《大公报》成为传奇报纸。其中,总编辑兼副经理张季鸾的亲力撰稿,社长吴鼎昌的苦心投入,还有经理兼副总编辑胡政之勇于革新的气魄,都展示出了中国早期报人在经营方面的不懈耕耘。在三位人物当中,胡政之主持《大公报》的时间最长。从接手《大公报》开始,胡政之几乎常年保持着“工作狂”的状态,每天工作时间接近十二小时。从 1926 年到 1949 年,从新记《大公报》开办到他逝世,胡政之显然成为决定报纸经营模式与编辑方法的最主要角色。因此,在本文的研究内容看来,胡政之发挥的作用是最为突出的。

《大公报》可按发行地域分为天津版、上海版、汉口版、香港版、重庆版和桂林版等。通过爬梳文献可知,各个版本或许在地域特色等方面有所不同,但是遵循的原则是基本一致的。因此它们共同组成了《大公报》电影报道价值取向转变的阵地。需要说明的是,在本文的研究中,提到的《大公报》并不牵涉地域划分问题,它强调一个宏观的整体。以下将对《大公报》的主创与经营状况做进一步的分析。

其一,《大公报》的主创。张季鸾、胡政之和吴鼎昌是新记《大公报》的三位主创,也是《大公报》的灵魂人物。其中,张季鸾的文章水平最受世人认可。但是若无胡政之对于《大公报》的经营和吴鼎昌投入的资本,那么《大公报》注定是不会成功的。由于三人都有留日的经历,所以他们具备阅读日本报纸的便利条件,并关注中日时事。三位主创的共同努力,才使得《大公报》成为传奇报纸。其中,总编辑兼副经理张季鸾的亲力撰稿,社长吴鼎昌的苦心投入,还有经理兼副总编辑胡政之勇于革新的气魄,都展示出了中国早期报人在经营方面的不懈耕耘。在三位人物当中,胡政之主持《大公报》的时间最长。从接手《大公报》开始,胡政之几乎常年保持着“工作狂”的状态,每天工作时间接近十二小时。从 1926 年到 1949 年,从新记《大公报》开办到他逝世,胡政之显然成为决定报纸经营模式与编辑方法的最主要角色。因此,在本文的研究内容看来,胡政之发挥的作用是最为突出的。

其二,《大公报》的经营状况。由于多地域发行,《大公报》在抗战时期的经营状况较为复杂。1902 年,《大公报》在天津创刊。1936 年 4 月 10 日,《大公报》上海版发刊。1937 年抗日战争全面爆发后,天津版与上海版先后停刊。由此《大公报》开始奔赴各地办报。先后有汉口版、香港版、重庆版和桂林版等。从时代的角度看,《大公报》有其阶级局限性。但是在全面抗战期间,它坚决支持抗日运动,宣传抗战电影,发挥了积极的作用。战祸之下,《大公报》的发展遭遇了巨大阻力,但由于其拥有较为稳定且雄厚的资本注入,因此能够在报社成员待遇等方面尽力维持战前水平。通过多方努力,《大公报》在抗战期间的文章报道水平几乎没有下降,宣传战斗能力反而有所提升。

.........................

2.2 电影的发展概况

20 世纪初,由于中国市民阶层庞大,国内电影艺术尚在起步阶段,大部分电影片面追求感官刺激,从而导致国内电影市场“神怪片”盛行;还有部分电影一味推崇欧美电影的情节内容,导致观众难以拥有自己独立的审美标准。20 世纪 20 年代后期到 30 年代初,中国电影开始迅速发展,相继出现了一大批规模较大、产量较多的电影制片公司,并开始形成了规模化的电影工业。到了 20 世纪 30 年代中后期,国产电影逐渐崛起,在中国上映的外国电影数量越来越少。以下将对抗战时期电影的发展概况进行总结。

其一,电影行业逐渐实现了民族主义和人道主义的融合,形成了电影题材及表现方式的突破。在“复兴国片”的制片理念引导下,“国防电影”这一中国特有的电影类型逐渐发展壮大。由于题材的特殊性,“国防电影”关注国内抗战大事件,从而达到了娱乐性与说教性统一的效果。在 20 世纪 30 年代的上海,电影界还发起了“国防电影运动”。至于电影的表现方式,“国防电影”则常常拍摄出更能激发群众抗战情绪的场景。因此电影的主角也开始从风花雪月的富家子弟变为了更富斗争气息的社会底层。这些底层人物虽然出身贫寒,但是他们的身上往往有着吃苦耐劳又坚守底线的美好品质,甚至为了抗战牺牲自我,彰显出民族大义和高尚的个人品质,因此能够博取观众的同情心,引发共鸣。

其二,电影理论批评也开始有了较为明显的发展,可谓是被时代“逼出来”的发展。电影届的从业人员既不再将欧美的电影理论奉为圭臬,也不再刻意追求“神怪片”的感官刺激,而是通过学习欧美电影技术,结合中国社会实际,追求更独立的发展和更细腻的演技,从而催生出了有本土特征的电影表演方式。这种表演方式不仅为影片本身赢得了更好的口碑,还帮助中国早期电影实现了话语权独立,在一定程度上完成了时代转型。“30 年代神怪武侠片退隐后相对空白的电影市场、左倾和抗日的社会文化心理和灵活的生存策略帮助左翼电影颠覆了国民党一党专制的意识文化形态,巧妙地赢得了文化的话语权。”①影评人则会结合电影技术的实际发展水平,对影片发表自己的看法,较为公正客观。民国影评人平野曾给予影片《都市风光》这样的评价:“《都市风光》很可喜的使用了音乐,而且合理地利用了音乐。……音乐成为《都市风光》的表现工具之一,这是谁都不能否认的而且相当成功”。

2.2 电影的发展概况

20 世纪初,由于中国市民阶层庞大,国内电影艺术尚在起步阶段,大部分电影片面追求感官刺激,从而导致国内电影市场“神怪片”盛行;还有部分电影一味推崇欧美电影的情节内容,导致观众难以拥有自己独立的审美标准。20 世纪 20 年代后期到 30 年代初,中国电影开始迅速发展,相继出现了一大批规模较大、产量较多的电影制片公司,并开始形成了规模化的电影工业。到了 20 世纪 30 年代中后期,国产电影逐渐崛起,在中国上映的外国电影数量越来越少。以下将对抗战时期电影的发展概况进行总结。

其一,电影行业逐渐实现了民族主义和人道主义的融合,形成了电影题材及表现方式的突破。在“复兴国片”的制片理念引导下,“国防电影”这一中国特有的电影类型逐渐发展壮大。由于题材的特殊性,“国防电影”关注国内抗战大事件,从而达到了娱乐性与说教性统一的效果。在 20 世纪 30 年代的上海,电影界还发起了“国防电影运动”。至于电影的表现方式,“国防电影”则常常拍摄出更能激发群众抗战情绪的场景。因此电影的主角也开始从风花雪月的富家子弟变为了更富斗争气息的社会底层。这些底层人物虽然出身贫寒,但是他们的身上往往有着吃苦耐劳又坚守底线的美好品质,甚至为了抗战牺牲自我,彰显出民族大义和高尚的个人品质,因此能够博取观众的同情心,引发共鸣。

其二,电影理论批评也开始有了较为明显的发展,可谓是被时代“逼出来”的发展。电影届的从业人员既不再将欧美的电影理论奉为圭臬,也不再刻意追求“神怪片”的感官刺激,而是通过学习欧美电影技术,结合中国社会实际,追求更独立的发展和更细腻的演技,从而催生出了有本土特征的电影表演方式。这种表演方式不仅为影片本身赢得了更好的口碑,还帮助中国早期电影实现了话语权独立,在一定程度上完成了时代转型。“30 年代神怪武侠片退隐后相对空白的电影市场、左倾和抗日的社会文化心理和灵活的生存策略帮助左翼电影颠覆了国民党一党专制的意识文化形态,巧妙地赢得了文化的话语权。”①影评人则会结合电影技术的实际发展水平,对影片发表自己的看法,较为公正客观。民国影评人平野曾给予影片《都市风光》这样的评价:“《都市风光》很可喜的使用了音乐,而且合理地利用了音乐。……音乐成为《都市风光》的表现工具之一,这是谁都不能否认的而且相当成功”。

...............................

3 价值取向及转变表现....................................16

3.1 《大公报》电影报道的两个阶段........................16

3.1.1 第一阶段(1931-1936):重视电影的商业价值.......................................16

3.1.2 第二阶段(1937-1945):重视电影的抗战宣传价值...............................17

4 转变价值取向的原因.......................................36

4.1 国内战时需求变化..................................36

4.2 《大公报》内部调整...................................37

5 转变价值取向的意义...............................42

5.1 推动电影行业发展.....................................42

5.1.1 推动国产电影自主发展...............................42

5.1.2 净化战时国内电影市场.............................................43

5 转变价值取向的意义

5.1 推动电影行业发展

《大公报》不局限于对电影的报道,而是将业务扩展至批评领域。这些批评内容从电影出发,结合社会现实,针砭时弊,大胆披露了当时电影界的种种乱象;此外,批评与创作形成了良性互动机制,有力地促进了电影艺术和电影行业的蓬勃发展。以下将从《大公报》助推国产电影走向自主发展和净化战时国内电影市场两个方面展开分析。

5.1.1 推动国产电影自主发展

20 世纪 30 年代初期,中国电影制片业与放映业开始迅速发展。外国电影发行公司看准时机,买断了一批中国电影的发行权,并通过制作电影海报将其推广至海外。此时的中国电影界依然存在着一味崇尚欧美电影、缺乏自主意识和本土特色的问题。《大公报》鼓励国产电影学习好莱坞的经验,并配合战争需要对“国防电影”多加宣传,这有助于培植电影的民族主义精神,从而推动国产电影的崛起。

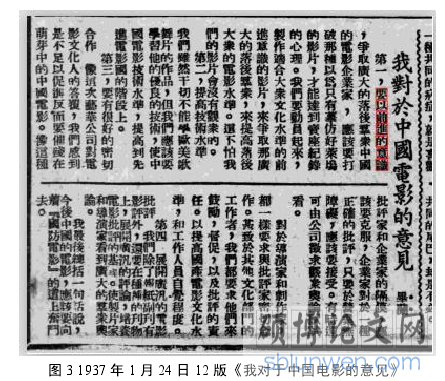

在西学东渐的历史惯性和破旧革新的文化背景下,《大公报》推崇中国电影学习好莱坞的经验是一件好事,有助于提升中国电影的专业水平。例如,《大公报》上海版在1936 年 6 月 15 日刊登了题为《动物供应社:好莱坞的新事业,值得供中国参考》的报道。这篇文章不仅强调了好莱坞在电影界的重要地位,介绍了动物供应社能够帮助电影使用真实的动物进行拍摄,还开门见山在标题处直接鼓励中国电影界向好莱坞学习。①由此可以明确看出,《大公报》鼓励中国电影界向好莱坞学习,并将旗帜鲜明的意见直接浓缩成了这篇报道的题目:好莱坞的新事业,值得供中国参考。到了 1937 年,《大公报》上海版则明确鼓励中国应该多拍摄“国防电影”,并且表示只有自身变得强大,才是真正的强大。从鼓励向好莱坞学习,到鼓励中国国产电影自立自强,《大公报》的转向在救亡图存的社会历史语境中具有深刻的进步意义。彼时在中国上映的好莱坞电影通常具有较强的商业性质,而中国人自行拍摄的电影则含有更多的民族主义意味。这不仅能够证明当时的中国国产电影已经发生了转变,还从侧面折射出《大公报》电影报道为中国国产电影的发展起到了助推作用。《大公报》电影报道价值取向的转变,在一定程度上为中国国产电影实现自主发展提供了动力。

..........................

6 结论

抗日战争时期,国内形势极其复杂,受到战祸冲击和文化政策的影响,电影事业在敌占区、国统区、大后方和“孤岛”上海等不同地区的发展态势大相径庭。随着战争形势的发展,在中国上映的电影中,国产影片数量越来越多。从视电影为商业盈利工具,到视电影为抗战宣传工具,《大公报》的电影报道发生了从商业价值取向到抗战宣传价值取向的转变。《大公报》的转变折射出了电影业乃至中国社会的变化,这不仅推动了电影事业的发展,践行了新闻专业主义,也为人们展示出了不同城市的文化景观。

在卢沟桥事变爆发之前,特别是《大公报》尚未南迁上海时,其电影报道较重视电影的商业价值。此时电影所处的环境相对安全,民众尚且有一定的注意力能够分配给电影这一休闲娱乐项目。无论是明星轶事、影片预告,还是版面安排、篇幅长短、字体大小,从内容到排版,《大公报》的电影报道都体现出商业价值取向。

抗日战争时期,国内形势极其复杂,受到战祸冲击和文化政策的影响,电影事业在敌占区、国统区、大后方和“孤岛”上海等不同地区的发展态势大相径庭。随着战争形势的发展,在中国上映的电影中,国产影片数量越来越多。从视电影为商业盈利工具,到视电影为抗战宣传工具,《大公报》的电影报道发生了从商业价值取向到抗战宣传价值取向的转变。《大公报》的转变折射出了电影业乃至中国社会的变化,这不仅推动了电影事业的发展,践行了新闻专业主义,也为人们展示出了不同城市的文化景观。

在卢沟桥事变爆发之前,特别是《大公报》尚未南迁上海时,其电影报道较重视电影的商业价值。此时电影所处的环境相对安全,民众尚且有一定的注意力能够分配给电影这一休闲娱乐项目。无论是明星轶事、影片预告,还是版面安排、篇幅长短、字体大小,从内容到排版,《大公报》的电影报道都体现出商业价值取向。

在卢沟桥事变爆发之后,《大公报》电影报道开始重视电影的抗战宣传价值。在战时形势日益严峻、民族安全受到威胁的时代背景下,胡政之领导《大公报》进行了调整,增大了电影报道的篇幅,调整了版面、字体等形式的安排,还特别依靠“国防电影”这一特殊的电影类型,进行抗日救亡活动的宣传。尽管对电影进行报道并非《大公报》的主要经营业务,但是《大公报》依然根据形势开展内部调整,转变了报道的价值取向。

抗战时期是民族危机日益深重、救亡图存意识深入人心之际,同时也是中国国产电影逐渐崛起的时期。《大公报》在这段时期里,历经多地办报,灵活开展经营,转变了电影报道的价值取向。《大公报》所报道的电影,从文艺的娱乐作品转变为严肃的抗战宣传作品,这一转变合乎时代要求,在文化传播意义上为抗战历史增添了新的意涵,值得进一步反思和研究。布尔迪厄认为,“实践感”是先于认知的,它从现有状态解读出场域所包孕的各种未来可能的状态。事实上,无论是掺杂着谋利欲望的商业价值取向,还是混合着社会责任担当的抗战宣传价值取向,《大公报》的选择都取决于时代对报刊的要求:报刊要顺应时代潮流开展报道,更要有一定的远见,把握时代的脉搏和走向,而这也恰恰成为了《大公报》转变电影报道价值取向最深刻的启示性意义。

参考文献(略)