第一章 《大公报》“文艺”系副刊发展概述

第一节 《大公报》的演变史

旧《大公报》早于 1902 年在天津创刊。天津曾是清末华北最大的贸易口岸,工商业繁荣,到了戊戌维新期间,当时的天津已经成为中国维新变法的一个舆论宣传中心。因此到了 20 世纪初,天津的新闻地位就促成了《大公报》在天津的出现。1902 年 6 月 17 日,《大公报》第一期版面上留下了这样一段文字:“中国之地,广袤数千里,非不大也?中国之民,四万万人,非不众也?......然而实则反之,甲午之败,疮痍未愈......富国强兵之途......在存是非之公以求合大公之实。”①何为“大公”?创办人英敛之虽然是一位旗人,但思想开明,他就用一句话解释了报名“大公”这两个字的由来:“忘己之为大,无私之谓公。”②从此,英敛之便经营《大公报》一直经营到了 1916 年,然后便把它售卖给了王郅隆,在王郅隆的手中,《大公报》又延续了九年。接下来,在经过短暂的九个月休刊后,《大公报》便由吴鼎昌、胡政之、张季鸾三人接办,于 1926 年 9 月 1 日正式续刊。他们三人为了表示续刊后的《大公报》和之前的有所不同,是一个新的企业性质的组织,于是便给它起了一个新名字:“大公报社新记公司”。不过,他们却不轻易使用这个新名字,而是用“大公报社”示人。

旧《大公报》早于 1902 年在天津创刊。天津曾是清末华北最大的贸易口岸,工商业繁荣,到了戊戌维新期间,当时的天津已经成为中国维新变法的一个舆论宣传中心。因此到了 20 世纪初,天津的新闻地位就促成了《大公报》在天津的出现。1902 年 6 月 17 日,《大公报》第一期版面上留下了这样一段文字:“中国之地,广袤数千里,非不大也?中国之民,四万万人,非不众也?......然而实则反之,甲午之败,疮痍未愈......富国强兵之途......在存是非之公以求合大公之实。”①何为“大公”?创办人英敛之虽然是一位旗人,但思想开明,他就用一句话解释了报名“大公”这两个字的由来:“忘己之为大,无私之谓公。”②从此,英敛之便经营《大公报》一直经营到了 1916 年,然后便把它售卖给了王郅隆,在王郅隆的手中,《大公报》又延续了九年。接下来,在经过短暂的九个月休刊后,《大公报》便由吴鼎昌、胡政之、张季鸾三人接办,于 1926 年 9 月 1 日正式续刊。他们三人为了表示续刊后的《大公报》和之前的有所不同,是一个新的企业性质的组织,于是便给它起了一个新名字:“大公报社新记公司”。不过,他们却不轻易使用这个新名字,而是用“大公报社”示人。

新记公司《大公报》从 1926 年至 1949 年,一共经历了 23 年的时间,其经过情形错综复杂。曾任《大公报》编辑的王芸生在自己的回忆录中曾将这一时期的《大公报》分为了三个主要阶段,但笔者对这一段演变史在王芸生的划分基础之上又略微做了进一步细分。

王芸生将《大公报》自 1926 年续刊至 1936 年把经营重心迁至上海这段时期设为第一阶段,但其实到 1931 年“九一八”事变发生前,已可作划分。因为前半段和后半段相比,才刚刚是初期的艰苦创业阶段。这一时期,《大公报》全体职工不过 100 人左右,而编辑部只有 20 多个人,所以它能够开辟新径,逐渐受到社会的广泛欢迎,主要是靠张季鸾的一支笔,和胡政之的惨淡经营管理以及在团结、培育干部集体上的余力发挥。张、胡两位先生,都在辛亥革命前后投身新闻事业,富有办报能力和经验。他们开拓了从言论、编辑到采访的一整套革新我国报业的新路,并摸索前进。

..........................

第三章 从吴宓主编的《文学副刊》到沈从文主编的《文艺副刊》(1928-1935)的内容演变.......................34王芸生将《大公报》自 1926 年续刊至 1936 年把经营重心迁至上海这段时期设为第一阶段,但其实到 1931 年“九一八”事变发生前,已可作划分。因为前半段和后半段相比,才刚刚是初期的艰苦创业阶段。这一时期,《大公报》全体职工不过 100 人左右,而编辑部只有 20 多个人,所以它能够开辟新径,逐渐受到社会的广泛欢迎,主要是靠张季鸾的一支笔,和胡政之的惨淡经营管理以及在团结、培育干部集体上的余力发挥。张、胡两位先生,都在辛亥革命前后投身新闻事业,富有办报能力和经验。他们开拓了从言论、编辑到采访的一整套革新我国报业的新路,并摸索前进。

..........................

第二节 《大公报》“文艺”系副刊演变的三个序列

新记《大公报》创立之后,先后诞生出了各系副刊,为《大公报》逐渐打开局面起到了推波助澜的作用。在各系副刊中,“文艺”系副刊的贡献尤为突出,它介入了文学的生产,颠覆了传统文学的传播方式,使文学被纳入了一个“公共”舆论空间,不再是少数人垄断的专利,并与新文学的发展紧密勾芡。同时它所展现出的文学作家、批评家、编辑和读者互动共生的原生态全貌还为近现代出版内容的研究提供了第一手资料。因此,从这两个角度来说,《大公报》“文艺”系副刊无论是在中国的现代文学领域还是在报刊出版史领域均发挥着重要的作用。

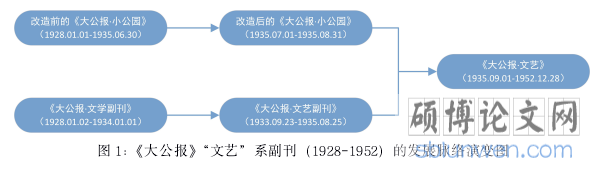

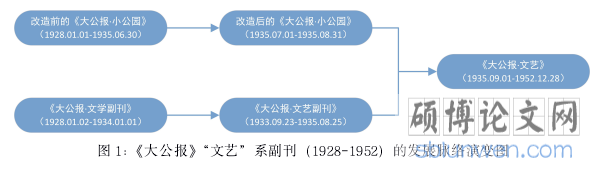

在本文的研究中,《大公报》的“‘文艺’系副刊”集中指代由何心冷、萧乾先后主编的《小公园》,吴宓主编的《文学副刊》、沈从文主编的《文艺副刊》以及萧乾主编的《文艺》这四份副刊。不过,与其说它们是四份同属于“文艺”系别的不同副刊,笔者更有意将它们看作一个动态发展的整体,只是以“文艺系”进行整合式命名,理由则是这四者之间存在着紧密的逻辑递进关系:

新记《大公报》创立之后,先后诞生出了各系副刊,为《大公报》逐渐打开局面起到了推波助澜的作用。在各系副刊中,“文艺”系副刊的贡献尤为突出,它介入了文学的生产,颠覆了传统文学的传播方式,使文学被纳入了一个“公共”舆论空间,不再是少数人垄断的专利,并与新文学的发展紧密勾芡。同时它所展现出的文学作家、批评家、编辑和读者互动共生的原生态全貌还为近现代出版内容的研究提供了第一手资料。因此,从这两个角度来说,《大公报》“文艺”系副刊无论是在中国的现代文学领域还是在报刊出版史领域均发挥着重要的作用。

在本文的研究中,《大公报》的“‘文艺’系副刊”集中指代由何心冷、萧乾先后主编的《小公园》,吴宓主编的《文学副刊》、沈从文主编的《文艺副刊》以及萧乾主编的《文艺》这四份副刊。不过,与其说它们是四份同属于“文艺”系别的不同副刊,笔者更有意将它们看作一个动态发展的整体,只是以“文艺系”进行整合式命名,理由则是这四者之间存在着紧密的逻辑递进关系:

(1)关于《文学副刊》与《文艺副刊》的关系:在《文学副刊》退场之前,《文艺副刊》确已出现,但就在《文艺副刊》创刊短短三个月后,“《文学副刊》最终被沈从文主持的《大公报·文艺副刊》全面取代。”①可见,《文艺副刊》的出现成了《文学副刊》最终倒闭的导火索,也即《文艺副刊》是改头换面的《文学副刊》,它们之间是存在衔接关系的。

(2)关于《文艺》与《文艺副刊》和《小公园》的关系:“《文艺》是由《文艺副刊》和改造后的《小公园》合并而成,是《大公报》存在时间最长的一个副刊。”①可见,《文艺》的出现与《文艺副刊》和《小公园》的消失是同时发生的(从时间线上也能证明,下文会作具体说明)。

...........................

(2)关于《文艺》与《文艺副刊》和《小公园》的关系:“《文艺》是由《文艺副刊》和改造后的《小公园》合并而成,是《大公报》存在时间最长的一个副刊。”①可见,《文艺》的出现与《文艺副刊》和《小公园》的消失是同时发生的(从时间线上也能证明,下文会作具体说明)。

...........................

第二章 从何心冷最初主编的《小公园》副刊到萧乾最终接编的《小公园》副刊(1928-1935)的内容演变

第一节 主编编辑思想的演变

副刊依托报纸而存在,它的编辑方针必定受到报纸新闻性、时效性和群众性的影响;受到报纸倾向、风格和价值取向的制约;受到报纸版面、出版时间的局限。因此,在这一点上,副刊自身所具备的唯一能动性便是副刊主编个人的编辑思想,这对《大公报》“文艺”系副刊来说也不例外。《大公报》“文艺”系副刊的主编是副刊的“内脑”,只有积极培养“内脑”,对他们委以重任,为他们提供广阔的发展空间,才能令其充分发挥潜能,使《大公报》“文艺”系副刊走出一条成功的编辑之路。

在本节中,笔者将对《大公报·小公园》副刊上出现的一前一后两位主编何心冷和萧乾的编辑思想分别进行总结,以考察副刊在这一层面的演变情况。

第一节 主编编辑思想的演变

副刊依托报纸而存在,它的编辑方针必定受到报纸新闻性、时效性和群众性的影响;受到报纸倾向、风格和价值取向的制约;受到报纸版面、出版时间的局限。因此,在这一点上,副刊自身所具备的唯一能动性便是副刊主编个人的编辑思想,这对《大公报》“文艺”系副刊来说也不例外。《大公报》“文艺”系副刊的主编是副刊的“内脑”,只有积极培养“内脑”,对他们委以重任,为他们提供广阔的发展空间,才能令其充分发挥潜能,使《大公报》“文艺”系副刊走出一条成功的编辑之路。

在本节中,笔者将对《大公报·小公园》副刊上出现的一前一后两位主编何心冷和萧乾的编辑思想分别进行总结,以考察副刊在这一层面的演变情况。

一 何心冷:崇尚消闲、趣味,擅于批评讽刺

何心冷于 1898 年生于姑苏,幼年失怙,也并无兄弟姐妹。不过他天资聪慧,又勤勉好学,靠自学肄业于北平民国大学。何心冷在 1922 年被胡政之重用开始步入新闻界,在 1926 年加入了新记《大公报》的复刊工作,从此至 1933 年 10月 29 日病逝,一直在为《大公报·小公园》副刊的发展奔忙。他多年如一日,辛勤耕耘《小公园》副刊,提升了它的社会地位与影响,使其与《大公报》的新闻版面并驾齐驱,成为报纸上深受各阶层读者欢迎的重要组成部分。而多才多艺的何心冷,在这中间也积累了丰富的副刊编撰经验。

何心冷于 1898 年生于姑苏,幼年失怙,也并无兄弟姐妹。不过他天资聪慧,又勤勉好学,靠自学肄业于北平民国大学。何心冷在 1922 年被胡政之重用开始步入新闻界,在 1926 年加入了新记《大公报》的复刊工作,从此至 1933 年 10月 29 日病逝,一直在为《大公报·小公园》副刊的发展奔忙。他多年如一日,辛勤耕耘《小公园》副刊,提升了它的社会地位与影响,使其与《大公报》的新闻版面并驾齐驱,成为报纸上深受各阶层读者欢迎的重要组成部分。而多才多艺的何心冷,在这中间也积累了丰富的副刊编撰经验。

新记《大公报》复刊以前,《大公报》本无副刊可言,复刊后,“报屁股工作,是他一人杀出了血路”①。此处的“他”指的便是何心冷。1928 年 1 月 1 日,由何心冷创办的《艺林》和《铜锣》副刊合并成了《小公园》副刊,由前文提到的《小公园》副刊的发刊词中可以看出,何心冷编辑副刊的第一宗旨,便是崇尚消闲和趣味。后来同样编辑过《小公园》副刊的陈纪滢也曾这样形容过何心冷时期的《小公园》副刊:“他是大多数读者兴趣(非低级的)的所在,谁也可以看得懂,并且人人需要它。”②的确,翻开《大公报》看何心冷编辑的《小公园》副刊,总是能看到一副多姿多彩、妙趣横生的景象,例如编排了大量单纯以搞笑幽默为目的的漫画笑话,设计了众多活泼生动、极具娱乐性的版面刊头等。

..........................

第二节 作品体裁的演变《大公报》“文艺”系副刊

从 1928 年伊始至 1952 年为止,前后一共跨越了25 年的时间,也发表了不计其数的作品。因作品总体数目庞大,故在对“文艺”系副刊内任何一份副刊进行作品体裁(主题)的分析时,笔者将均采用抽样统计与个例分析相结合的方法来进行。

一 何心冷最初主编《小公园》副刊时期:杂文为主,随笔、小说为辅

第二节 作品体裁的演变《大公报》“文艺”系副刊

从 1928 年伊始至 1952 年为止,前后一共跨越了25 年的时间,也发表了不计其数的作品。因作品总体数目庞大,故在对“文艺”系副刊内任何一份副刊进行作品体裁(主题)的分析时,笔者将均采用抽样统计与个例分析相结合的方法来进行。

一 何心冷最初主编《小公园》副刊时期:杂文为主,随笔、小说为辅

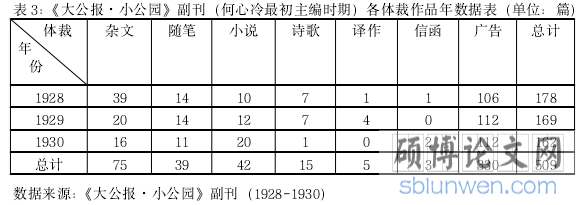

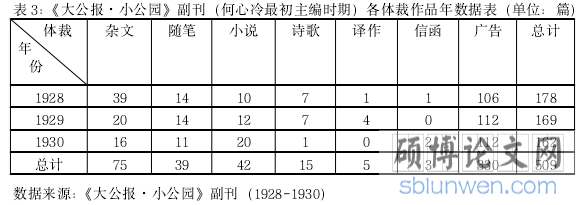

《大公报·小公园》副刊自 1928 年 1 月 1 日出刊起,便几乎每日发行一期,由何心冷担任主编至 1931 年 1 月 5 日。针对何心冷最初主编《小公园》副刊时期(1928-1930)的副刊作品,笔者采用等距抽样的方式,在 1928 年 1 月 1 日至1931 年 1 月 5 日这整整 36 个月的副刊版面中(因最终数据需按年显示,故剔除了 1931 年 1 月这个单独的月份),依次选取每个月的第一期版面,即总共抽取36 期样本版面进行作品体裁的分类统计。

统计得出,这 36 期样本版面一共登载作品 509 篇。经过仔细研读,笔者视实际情况将其分为了杂文、随笔、小说、诗歌、译作、信函、广告这 7 种体裁。

统计所得,各种体裁的作品年数据情况如下:

........................

统计所得,各种体裁的作品年数据情况如下:

........................

第一节 主编编辑思想的演变.......................... 34

一 吴宓:文化守成中的新文学选择....................................34

二 沈从文:严肃独立文学观下的新文学发展..........................36

第四章 由《文艺副刊》和《小公园》副刊合并产生的《文艺》副刊(1935-1952)的内容演变...................................52

第一节 副刊编辑方针的演变............................ 52

一 全面抗战前(1935-1937)的编辑方针:高质量,多品种,重新人...... 52

二 战时夹缝生存下(1938-1944)的编辑方针:打破纯文艺框架,开辟副刊的抗战文学..................55

第五章 《大公报》“文艺”系副刊总论...........................72

第一节 《大公报》“文艺”系副刊的内容演变规律............... 72

一 在全面抗战造成局势动荡以前:人为因素主导............................72

二 全面抗战开始后至终刊:社会形势主导,主编个人能动性降低.............73

第五章 《大公报》“文艺”系副刊总论

第一节 《大公报》“文艺”系副刊的内容演变规律

基于前文对《大公报》“文艺”系副刊各个序列中内容演变的分析,笔者现将演变的规律总结如下:

一 在全面抗战造成局势动荡以前:人为因素主导

过去,在报纸上刊登新闻是受到种种限制的。不论在北洋政府、军阀混战时期,还是国民党统治时期,在官府的统制下,新闻在较大程度上是不允许随便刊载的。通常来说,报纸上的新闻版面只能登已经公布的消息,而且如有违犯,报社的负责人是要接受惩戒的。然而,正如前文第二章第一节所述,副刊是依托报纸而存在的,所以如果当新闻版面被卡得太死时,新闻从业者就会想方设法在副刊上借文学内容来旁敲侧击地透露一点消息。而报纸的读者们往往也会因为新闻版面无所可读,就借副刊聊以自慰。在这样一个时代背景下,报纸副刊就具有了其自身的特殊能动性,而这种能动性,则主要依靠“一个人”和“几把手”才能得以发挥。这一点对《大公报》“文艺”系副刊而言,也是如此。

所谓“一个人”,就是要有一个全心全意办副刊的主编。一份副刊能不能办得丰富多彩,能不能满足读者的要求,首先就取决于主编。副刊的主编通常分为两种:一种是主动的,一种是被动的。主动的主编,会自己主动找题目,主动找作者,主动地根据宣传需要和读者需要安排版面;而被动的主编,就只是被动应付,作者来什么登什么。前者是积极的,后者是消极的。对《大公报》“文艺”系副刊而言,它们之所以拥有着各不相同的特定风格和内容,甚至一份副刊都可以出现前后截然不同的变化,正是因为“主动的”主编们在其中所起的主导作用。他们千方百计、花尽心思办副刊,每一天,每一个月,一直这么坚持下去,久而久之,副刊就会建立起自己的风格,而且这种风格绝对是带着主编的个人色彩的,是主编个人才华和努力的彰显,也是其修养和领导力的象征。

..........................

结语

从 1897 年在上海诞生的第一份文艺性质的副刊《消闲报》算起,中国报纸的文艺副刊已经历了一百多年的风霜雨雪。它从最早被安置在报纸末页的“报屁股”、“杂俎”、“文苑”、“余兴”等不甚被读者关心的栏目,经过不断的变革创新,逐步发展为了有着固定的版面和出版日期,有着独立的体裁选择,有着稳定的撰稿人和读者队伍的报纸副刊,也名副其实地成为了与报纸上的新闻和政论版面并驾齐驱的重要内容。而《大公报》“文艺”系副刊历经了漫长的 25 年发展历史,在复杂多变的环境下艰难成长,更是取得了令人瞩目的成绩。

它自 1928 年 1 月 1 日由何心冷创立《小公园》开始直到 1952 年 12 月 28日港版《文艺》停刊为止,中间经历了诸多变迁:跨越了六个地区;先后被何心冷、吴宓、杨振声、沈从文、萧乾、杨刚等多位编辑经手主理;经历了八年抗战也经历了解放战争。而它的“面貌”自然也在不停地更替变换中:无论是副刊的编辑方针还是版面作品的体裁、主题和创作群体,都始终随着这些变迁的发生在不断演变,从整体上呈现出一派“百花齐放”的欣荣局面。

从 1897 年在上海诞生的第一份文艺性质的副刊《消闲报》算起,中国报纸的文艺副刊已经历了一百多年的风霜雨雪。它从最早被安置在报纸末页的“报屁股”、“杂俎”、“文苑”、“余兴”等不甚被读者关心的栏目,经过不断的变革创新,逐步发展为了有着固定的版面和出版日期,有着独立的体裁选择,有着稳定的撰稿人和读者队伍的报纸副刊,也名副其实地成为了与报纸上的新闻和政论版面并驾齐驱的重要内容。而《大公报》“文艺”系副刊历经了漫长的 25 年发展历史,在复杂多变的环境下艰难成长,更是取得了令人瞩目的成绩。

它自 1928 年 1 月 1 日由何心冷创立《小公园》开始直到 1952 年 12 月 28日港版《文艺》停刊为止,中间经历了诸多变迁:跨越了六个地区;先后被何心冷、吴宓、杨振声、沈从文、萧乾、杨刚等多位编辑经手主理;经历了八年抗战也经历了解放战争。而它的“面貌”自然也在不停地更替变换中:无论是副刊的编辑方针还是版面作品的体裁、主题和创作群体,都始终随着这些变迁的发生在不断演变,从整体上呈现出一派“百花齐放”的欣荣局面。

通过对这些演变进行研究,本文总结出了《大公报》“文艺”系副刊的内容演变规律:在全面抗战造成局势动荡以前,演变主要是人为因素主导;在全面抗战开始后至终刊,演变主要是社会形势主导,主编个人能动性降低;但是,无论副刊的内容如何演变,“文学性”始终是副刊的灵魂。另外,在作用的发挥上,其在不同序列中所发挥的作用也是不一样的:第一个序列主要是积极打造栏目,为副刊创新品牌;第二个序列主要是作为新旧文学的战场;第三个序列主要是作为战争的后方阵地和革命的宣传发声器。

参考文献(略)