第一章 绪论

1.1 研究背景

女权主义者西蒙娜·德·波伏娃在其名著《第二性》指出:“女人不是天生的,而是被塑造的(1998)。”她认为女性不是生理意义上的性别,而是社会意义上的性别,即社会文化塑造了女性处于被支配的角色并且从属于男性。劳瑞迪斯在《社会性别机制》中提到,“社会性别不同于性别:性别是一种自然状态,而社会性别则是用特定的、先于个人而存在的社会关系来重新表示每一个人;这种再表现是基于两个生理性别在概念与结构上的僵化对立(2002)。”20 世纪 80 年代之前,中国妇女曾经经历了一个“无性化”的过程,要求女性压抑女性体验,成为和男性一样的劳动力。80 年代中期,女性主义思潮在中国兴起,此时,“女性”一词被重新界定,而让女性感到有差异的生活经验和政治诉求被媒介大肆宣扬并给予肯定。因此,“女性形象”、“女性意识”、“女性主义”等词应运而生。女性形象虚构了一个“女性”,使男女两性具有了本体论上的差异,这种想象出来的性别,这种认为杜撰的“真实”,使得男性永远可以居高临下地观看女性并进行自我确证。女性杂志是坚如磐石的“意识形态”的贩卖者,传播包含女权主义本质的“信息”和“观点”。女性往往以杂志文本中所蕴含的意识形态框架来认识自我,而女性杂志所表现的女性特征是被赋予意识形态色彩和社会地位的女性形象(王海,2006)。因此,女性形象与其说是天生的,不如说是“建构”的或黑格尔所说的“变成的”,是由社会文化建构并在历史过程中不断变化而成的(孙燕,2005)。

中国学术界对媒介与性别问题的讨论,始于对当代媒介文化所呈现的刻板女性形象的讨论。这种刻板女性形象,是从大众文化领域产生出来的,其主旨就是强调女性美,强调女性的性吸引力,努力去制造“美的典范”(徐艳蕊,2014)。媒体关于性别问题的表述、所呈现的性别形象,虽然并不能直接等同于现实,却映射出了人们对于性别问题的观点和态度,并参与生产了这个社会对于性与性别的规范和价值。因此,“对于女性形象这个话题的研究,并不仅仅是罗列媒介呈现的性别形象谱系,也不是对各种性别奇观的猎奇,而是研究媒介作为一种性别观念生产机制的运作规则,探索改变陈规,使性的差异不再是制造不平等和压抑的口实”(徐艳蕊,2014)。而在已有的对女性形象与媒介关系的研究中,《中国妇女》中文版杂志往往被当做是经典样本来研究它所呈现的对内形象。本研究是以英文版《中国妇女》--《Women of China》中的女性图片为研究对象,以内容分析法为研究方法的一项比较分析。本文从图片表征现象对广告形象与新闻形象进行比较,来探求媒体在建构新闻形象与广告形象时的差异。

.............................

1.2 研究问题与研究意义

风笑天在“变迁中的女性形象-对《中国妇女》杂志的内容分析”一文中提到过,“女性形象总是既反映出这个社会中妇女的地位、这个社会的发展水平和文明程度,又反映出这个社会中占主流地位的价值观念、传统意识和社会心理”(2014)。无论是从女性影视剧,女性谈话节目,女性报刊杂志还是从女性在公开场合发表演讲等角度,媒介与女性关系的研究总是落脚到以下三点。第一,媒介对女性的刻板印象。据掌握的资料显示,媒体对女性的报道多以柔弱,附属品,依附者等形象出现在大众视野中,媒介对女性形象的塑造与真实世界中的女性形象是有很大偏差的。第二,事业上成功的女性家庭生活总是不美满。也就是各大媒体经常宣传的女强人形象总是或多或少的缺乏女人味。第三即女性自我认知出现偏差。媒体对大众认知的影响是巨大的,由于大量媒体强化女性脆弱,胆小,容易上当受骗的形象,不但男性对女性存在歧视,偏见,而且女性自身对自己的认知和对其他女性的认知也都停留在媒体塑造的形象之内,造成极大偏差。女性形象总是或多或少的被边缘化。综合一系列报道,近年来关于“女性受害”的新闻比比皆是,女性遭受性侵事件屡见不鲜。2018 年第102 届普利策奖在哥伦比亚大学揭晓,《纽约时报》的 Jodi Kantor 和 MeganTwohey、《纽约客》的 Ronan Farrow,因报道了关于女性性侵的相关新闻事件,获得了普利策新闻奖中分量最重的“公众利益服务奖”。“女性”一直是人们津津乐道的永恒话题。因此,本研究试图解决以下问题:

1.《Women of China》杂志是如何对外建构中国女性形象的?

2.《Women of China》杂志女性新闻形象与广告形象有何差异?

..........................

第二章 理论框架与文献综述

2.1 理论框架

2.1.1 社会性别理论

徐艳蕊(2014)在“媒介与性别”一书中指出,“社会性别概念所蕴含的内容、涉及到的层面都是极其丰富的,但同时关于该如何定义它存在诸多争论。而这些争议都是建立在一个基本共识上:性别观念是随着历史长河的演变而产生的,所谓“自然”、“本真”的性别理念实质不复存在,性别所表现出来的种种特质都是基于特定的语境,而不是单独存在。”在深入探讨社会性别之前,需要就社会性别(Gender)这个词汇进行说明,“gender 最早来源于印欧语言体系的一个词根,是从语法中借代的概念,意为生产、制造,后来在多语种中衍生为种类类别之义。在语法中,gender 通常指这些语言中的某些语言名词、代词和形容词的性的区分在,不仅人有性别,那些指涉对象、概念和心理活动的词也都能按照阴性、阳性、中性来判定。在定义或是区分男人和女人的性别差异的时候,通常使用 gender 一词,这种差异往往不同于男性和女性生物学上的差异,它是“自然”的,无法变更的”(徐艳蕊,2014)。“受哈佛会议启发,中国的性别研究和美国的中国妇女史研究有了前所未有的突破,6 名来自于中华海外妇女学的研究人员向国内同行详述了 gender 之内涵,并将 gender 翻译成了‘社会性别’,用以区分与自然性别 sex 的不同之处,这是 gender 被译为“社会性别”的起源”(杜芳琴,1996)。此后,随着女性主义者越来越频繁的使用”gender”一词并参与其讨论,使得”gender”成为了众人皆知的基础概念,即泛指性别。卜卫就社会性别也给出了定义:“社会性别(gender)与(sex)不同,性别是指男女在生物学上的差异,社会性别则指在社会文化适应中形成的男女角色、性格、地位、行为特征等方面的差异(2002)。” 刘立群对社会性别概念的词义阐释与西方女性主义连接在一起。然而在社会性别这一问题中,必然就会提到列维·施特劳斯的结构主义理论。该理论认为,“人生活在一个二元的思想框架内,且二元的概念或特质是相互定义的(1987)。”因此,在人们提到女性时,必然会想到男性,而这种男性/女性,压迫/被压迫,阳刚/阴柔的二元对立的预设不仅存在于媒介呈现中,在研究者的分析模式中同样有所涉及。因此,从社会性别理论来分析女性形象可以从根本上解释女性形象是如何被建构的,为什么存在媒介报道偏差等问题。

.........................

2.2 文献综述

2.2.1 国外研究现状

女性主义最早是在 19 世纪末期以一种妇女解放运动的形式起源于法国,后来相继在英美等国以及世界范围内传播开来。在政治领域,女性主义常用来描述反对男女不平等的社会运动,学术领域,女性主义常被用来描述以“反对男权主义,以性别不平等作为研究对象的学术批评学派”(王燕,2008)。当今社会,当人们谈及“女性主义”时,无论是大众话语还是学术讨论,无论是官方话语还是民间论述,它往往都跟“西方国家”紧密联系在一起。但是,女性主义蕴意颇多,在欧美等国家,女性主义也分很多流派,关于女性问题、女性解放的看法上,各个流派都莫衷一是,媒介学者将女权主义分为自由女权主义、激进女权主义、马克思主义和社会主义女权主义等研究领域(王海,邹利斌,2006)。无论什么流派,它们都接收两个共同的假设:(1)女性受到压迫;(2)必须要改变现状(Steeves, H. Leslie and Wasko,2002)。波伏娃曾提到,“在生理、心理或经济上,没有任何命运能决定人类女性在社会的表现形象,决定这种介于男性与阉人之间的、所谓具有女性气质的人的,是整个文明。只有另一个人的干预,才能把一个人树为追随者”(1998)。

卡拉·达沃斯(Cara Wallis)研究了中国官方媒体对工人、家庭主妇和消费者这三类女性人物的呈现,同样也认为媒体一方面强调了女性处于从属地位,另一方面又强调了性别平等的重要性(2006)。一些媒体还鼓励女性从男性那里寻找认同和支持。美国各大权威媒体报刊杂志也对中国女性形象有研究,如《纽约时报》、《华盛顿邮报》《洛杉矶时报》《芝加哥论坛报》等,有学者对此类报刊杂志上刊登的中外女性形象作对比研究。范·祖仑(2007)则在前人研究的基础上做了更深入的研究,他对女性主义针对媒体中女性媒体形象研究过于狭隘的批判提出批评,他认为“男女与生俱来的不同之处是客观事实,他还将传统媒体的女性媒体形象概括为‘刻板印象’和‘色情形象’”。

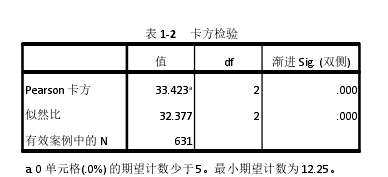

表 1-2 卡方检验

第三章 研究设计............................................... 14

3.1 研究对象与研究方法............................14

3.1.1 研究对象............................14

3.1.2 研究方法..............................15

第四章 数据统计与研究发现..................................... 21

4.1 人物基本情况及特征....................................21

4.1.1 图片形式......................................21

4.1.2 镜头视角...........................................23

五. 探讨与结论.......................................41

5.1 研究问题的解答...........................................41

5.2 原因探析......................................44

5.3 研究局限与不足......................46

第四章 数据统计与研究发现

4.1 人物基本情况及特征

4.1.1 图片形式

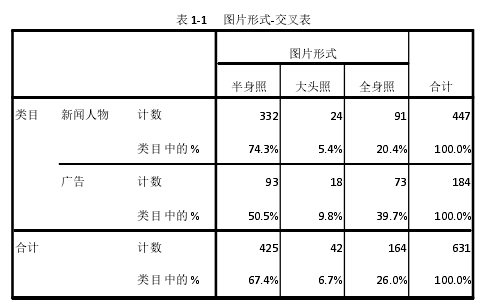

本研究运用统计学软件 spss 对数据结果进行统计与分析,根据上述类目与编码方式,笔者将数据录入,通过数据呈现对每一个类目分别进行分析。为了便于分析,笔者将十二个类目分为三大类。第一类为人物基本情况,包括图片形式,镜头视角,人物所在场景,人物年龄和人物职业。第二类为人物着装打扮,包括人物着装风格,装饰品佩戴,妆容。第三类为女性生理特征表现,包括人物数量,互动对象,身体曲线程度和衣着裸露程度这几方面。在 spss 软件上将两个自变量(新闻人物栏目、广告人物)与十二个因变量进行交互分类统计与卡方检验,再依据所得数据从图片形式,镜头视角,人物所在场景,人物年龄,职业,着装风格,装饰品佩戴情况,妆容,人物数量,互动对象,身体曲线及衣着裸露程度这十二个方面对《Women of China》杂志中对外呈现出的女性形象的特征进行系统分析。

表 1-1 图片形式-交叉表

第五章.探讨与结论

5.1 研究问题的解答

研究问题一,《Women of China》杂志是如何对外建构中国女性形象的?

由于该杂志是国内唯一的官方女性杂志,因此对于连接中国妇女与世界的桥梁有着重要意义。从研究结果来看,该杂志中的人物图片大都以半身照的形式出现,镜头视角多是中景镜头,以便更准确的从人物背景,人物表情,人物互动对象等来刻画女性形象。该杂志中除去无背景的女性图片之外,大多数女性所处的场景仍然是公共领域,说明更多的女性从“家中”走入到“社会”,承担了半边天的角色。此外,该杂志多以中年成功女性和青少年为报道对象,凸显了中国在对外呈现女性形象时,一洗以往国外杂志对中国女性报道的偏见--中国女性多为弱势群体(庞琴在 2007 年的《美国主要报纸中的中国女性受害者形象分析》一文中提到,在 1998 年 1 月 1 日到 2007 年 6 月 30 日的《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《洛杉矶时报》、《芝加哥论坛报》 和《达拉斯晨报》中与中国女性相关的新闻报道中,处于受害者地位(受到人为或者自然的外力压迫) 的女性形象占据相当份量,共有 91 个),从企业精英和政治精英的角色呈现中彰显出中国女性地位上升的趋势,并反映出女性精英偏向年轻化的趋势。

从该杂志报道的人物职业来看,报道频率较高的为明星,如张靓颖,蒋雯丽等,不仅一方面从事于演艺事业,另一方面致力于慈善事业,凸显了公众人物在事业风生水起的基础上不忘为社会贡献爱心的主题。其次是专业技术人员,如艺术家,科技人员,运动员,创业老板及一些新兴产业的工作者。如图片中的新闻工作者柴静,滑冰运动员杨洋,及一些不知名的刚毕业的大学生开创了自己的小的手工艺作坊,唐卡店等。再者,企业家占比也较高,凸显了近些年来女性不再受制于“家庭”,而是参与社会主义建设,充当政治精英,商业精英,摆脱了以往的全职妈妈形象,例如本杂志封面中出现了全国政协委员,全国妇联主席,人物内容中经常涉及各国大使夫人,海归回国后创业成为某公司高管等。相比较而言,全职妈妈与学生的报道在该杂志中相对较少。该杂志中选取的人物职业多种多样,并大都选取各行各业的典型人物为大众树立标兵。

大部分被报道的女性都着便装出境,是因为社会制度不再封建,等级不再森严,女性着装风格有了和过去相去甚远的差别。其次女性越来越注重时尚前卫的穿衣风格,该杂志中着时装出境的女性不在少数,意味着整个社会风气积极向上,紧随潮流,女性思想不再禁锢,追求精神满足也是女性生活中不可缺少的一部分。该杂志中大部分女性穿戴装饰品,并带有生活妆,妆容或装扮是为女性外在美貌加分的附加因素。在该杂志的多人照片中,可看出女性互动对象多为同性,或其他老人等,其次占比较多的互动对象为男性,作为旧时期代表女性特征的身边儿童,在此杂志中报道甚少。

参考文献(略)