第一章 社会化媒体概述

第一节 社会化媒体与社交媒体概念之争

Social Media 的概念由 Anthony Mayfield 于 2006 年发表的电子书类型的长篇博文《What is Social Media》中首次提出,该著作也与 2007 年以电子书的方式引入中国。①部分中国的学者根据本书的内容将 Social Media 翻译为“社交媒体”,2015 年彭兰教授所著的《社会化媒体:理论与实践解析》将其定义为“社会化媒体”②,学界中普遍对两种翻译持对等采纳的态度,但新闻传播学研究当中有很多学者对这两种翻译的准确性产生了质疑。在梅菲尔德的原作中,“Social Media is best to understood as a group of new kinds of online media ,which share most or all of the following characteristics:Participation Openness Conversion Community Connectedness. ③”初期的国内译本则将其直译为“社交媒体被理解为一种新型的网络媒体群,它们具有以下特种:参与性,开放性,社区性,连接性。④” 首先在原文本中,作者并未把这段叙述作为严谨的科学性定义,其次在原文本的后续内容中也对其表达的“Media group”及“Characteristics”展开进行叙述,结合原文内容前者应该被翻译为“媒介集群”倾向于依托不同信息技术的媒介平台,后者则应被翻译为“同时拥有其中大部分或所有特点”针对不同平台的技术特点及用户取向,对前者的误读导致了部分学者对于社会化媒体涵盖范围认识不足,对后者的误读则使得部分学者对于其概念的特点分类教条化。随着用户群体的逐渐增加、素质不断提升,社交的软件应用迅速增加且功能逐渐扩张,“社交”概念泛化引起的学术概念受到大众共识概念的影响,以至于学者们在“社交媒体”和“社会化媒体”的相关研究中难以形成共通的意义空间,相关的研究总是处在难以被广泛讨论和认同的状态。

随着信息技术的不断发展,媒体技术的表现形式与承载终端也逐渐多元化轻量化,原文作者 Anthony Mayfield 也在其负责维护的 Blog“Spannerworks Search Sense”①上撰写博文表示,在撰写《What is Social Media》一文时,虽然已经考虑到未来十年时间新媒体技术可能有巨大的发展,但实际情况还是超出了自己的想象。未来新的媒体技术会越来越多,理论创新也必须紧跟技术发展的步伐,社会化媒体及相关理论必须伴随着技术的进步不断发展。因此本文参考近年国内外关于社会化媒体研究的成果并结合自身在前期调查中所取得的成果,选择 2015 年彭兰教授的著作《社会化媒体.:理论与实践解析》②中对于社会化媒体的理论定义作为本文的理论根据,并在研究中对其部分内容进行了补充。

............................

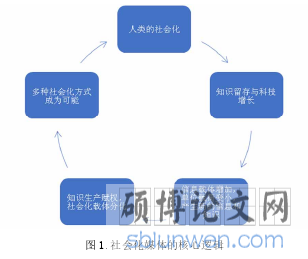

第二节 社会化媒体的核心逻辑............................

社会化媒体概念的核心在于对“社会化”的逻辑理解。媒介是人类社会化的一个重要载体。在信息时代到来之前大众传播媒介(Mass Media)作为人类信息传播的主要载体,对人类的社会化进程产生了极为重要的影响。人类社会化的最直接结果便是知识的留存和科技的增长。随着信息技术的发展,信息载体不断发展,信息总量不断增加,人类对于信息的要求也越来越高。以个人或小团体为传播主体的社会化媒体的表现形式出现,受众的媒介选择迅速增加,大众传播媒介的社会化功能被分化。信息载体的数量上的增加使得单位信息载荷变小,因此形成了受众对新的信息和知识诉求。社会化媒体在信息生产的过程中完成了知识生产的赋权,社会化载体分化,多种社会化成为可能。与之相对应,个体的社会化选择多样化与水平提升也对社会化媒体提出了新的要求,即更高的信息质量和知识含量,以及融合更多新技术的传播手段。社会化媒体的出现是人类社会发展的必然,内部逻辑是社会对个体追求多种社会化载体需求的满足。社会化媒体的社会化功能表现形式则是信息生产和知识赋权。

.............................

第二章 东北地区社会化媒体与网络舆情概况

第一节 东北地区社会化媒体发展特征

从 1994 年第一家曙光论坛的创立到 2008 年新浪微博的用户爆发,2009 年微信的公开测试,社会化媒体开始真正的走入用户的视野。当前社会化媒体市场上,深度垂直或轻量娱乐等各类应用平台崛起。随着流量资费下调,手机性能逐步提升,新技术主导的在线媒体平台迅速发展。视频分享平台,短视频应用、音乐平台、手机游戏已成为新兴的社会化媒体形态。

一、东北地区微信公众号影响力分析

第一节 东北地区社会化媒体发展特征

从 1994 年第一家曙光论坛的创立到 2008 年新浪微博的用户爆发,2009 年微信的公开测试,社会化媒体开始真正的走入用户的视野。当前社会化媒体市场上,深度垂直或轻量娱乐等各类应用平台崛起。随着流量资费下调,手机性能逐步提升,新技术主导的在线媒体平台迅速发展。视频分享平台,短视频应用、音乐平台、手机游戏已成为新兴的社会化媒体形态。

一、东北地区微信公众号影响力分析

2000 年以来随着互联网技术以及个人电脑的普及,论坛逐渐风靡互联网社区,东北地区此时也出现了各种社区论坛,如沈阳的行业论坛,哈尔滨地区的校内论坛,长春的社区论坛等,成为了这一时期东北地区社会化媒体发展的代表。随着网络技术迅速发展,作为个人信息终端的手机逐渐普及。手机所承载的通讯工具功能与网络信息共享节点功能完成整合,以此为契机用户们提出了基于二者整合前提下的社交需求。依靠无线网络传输技术实现音视频沟通的社交软件迅速进入人们的视野,并基于人际关系的社交网络迅速扩张。社会化媒体的发展打破了人际关系的限制,以注意力消费能力为核心构建了社会信息交互网络。根据前期调查准备中收集到的反馈,东北地区微信使用较为普遍。因此本文则以微信公众号影响力评估为例对东北地区社会化媒体发展状况及影响力水平进行分析。

本研究数据部分来自西瓜数据平台。在微信公众号的影响力评估中,结合预计粉丝数量,头条阅读数,次条阅读数,周发文数量进行综合分析。以东北三省为注册运营地微信公众号 2019 年 1 月影响力情况如表 1、2、3 情况所示由以上数据可知,由官方媒体及政府机关部门主办的微信公众号影响力占比超过 50%,远超由个人、工作室或专业传媒公司主办的微信公众号。2019 年 1 月的影响力排行中,排行前十中黑龙江省只有哈尔滨潮流资讯一个为个人注册运营,吉林省则有三个为公司注册运营,辽宁省在前十名没有个人,工作室或者公司注册运营,其中部分运营状况存在不稳定的情况。

..........................

第二节 东北地区网络舆情事件研究

..........................

第二节 东北地区网络舆情事件研究

随着微博,微信,抖音以及各大直播平台的发展,东北地区的社会化媒体用户迅速增加,凭借着东北文化的通俗易懂,趣味性,东北文化衍生作品迅速传播全国,东北文化的影响力在社交媒体圈内迅速扩张,东北文化的交际方式及其方言词汇的特定用法成为了全国网民喜闻乐见的交际词汇。因此社会化媒体对于东北地区的关注也保持在一定水平上。但东北地区的社会化媒体发展状况低于全国水平,注册地为东北地区且保持活跃的社会化媒体数量较少,社会化媒体的城市分布数据上低于全国平均水平。以微信公众号为例,对东北地区三省会城市的公众号进行综合阅读数量,点赞量,评论量,转发量的影响力排名,研究发现排名前十名基本由本地主流媒体的公众号占据,极少出现由个人或私营公司维护的微信公众号。以此造成的社会化媒体发展不平衡则导致了通过社会化媒体表达意见的话语权失衡,此现象在负面报道中尤为明显,一定程度上构建并强化了东北人的污名化。

东北文化是一种中国北方地区文化交融的产物,闯关东,来自中国北方中原地区的人口组成了最早的东北人群体,也造就了极具包容性的东北文化。在漫长的文化发展过程中,传播全国的文化作品成了东北人形象的代表,从赵本山登上春晚舞台开始,东北文化就已经开始了广泛传播的步伐,以至于在早年交通和通讯并不发达的时代,人们对于东北的理解主要来自于东北文化题材的小品。但进入 2000 年以来,网络文化迅速发展并出现了“审丑”化趋势,尤其是在东北文化领域也出现了相关的现象,在传播的文化作品中也过度强化了其中东北人的一些负面形象。如部分作品中对于残障人士不尊重表现,涉及三俗二人转作品、东北黑社会的小说及影视作品。同时伴随着一些社会化媒体的过度解读,使得东北人的社会形象逐渐发生了转变,从“东北人都是活雷锋”变成了“东北人都是黑道大哥”,在信息传播领域造成了极为恶劣的影响。

...............................

东北文化是一种中国北方地区文化交融的产物,闯关东,来自中国北方中原地区的人口组成了最早的东北人群体,也造就了极具包容性的东北文化。在漫长的文化发展过程中,传播全国的文化作品成了东北人形象的代表,从赵本山登上春晚舞台开始,东北文化就已经开始了广泛传播的步伐,以至于在早年交通和通讯并不发达的时代,人们对于东北的理解主要来自于东北文化题材的小品。但进入 2000 年以来,网络文化迅速发展并出现了“审丑”化趋势,尤其是在东北文化领域也出现了相关的现象,在传播的文化作品中也过度强化了其中东北人的一些负面形象。如部分作品中对于残障人士不尊重表现,涉及三俗二人转作品、东北黑社会的小说及影视作品。同时伴随着一些社会化媒体的过度解读,使得东北人的社会形象逐渐发生了转变,从“东北人都是活雷锋”变成了“东北人都是黑道大哥”,在信息传播领域造成了极为恶劣的影响。

...............................

第一节 东北地区舆情事件中社会化媒体用户态度概况 ................................... 24

第二节 社会化媒体用户使用习惯调查 .............................. 25

第四章 区域舆情事件中社会化媒体构建态度对抗的机制分析 ............................ 39

第一节 基于社会认同理论的“东北人镜像”成因分析 ................................... 39

第二节 场域视野下网络舆论与社会化媒体 ...................................... 41

第五章 舆情事件中社会化媒体说服方式研究 ........................................ 46

第一节 舆情事件中社会化媒体的导航逻辑与情感策略 ..................... 46

第二节 基于精细加工可能性模型的社会化媒体说服分析 ............................... 47

第五章 舆情事件中社会化媒体说服方式研究

第一节 舆情事件中社会化媒体的导航逻辑与情感策略

社会化媒体的发展为内容创造者提供了稳定的技术支持和收入来源。此举导致了在信息来源总量恒定的前提下,信息加工单元的数量迅速膨胀,在此基础上所产生的信息总量相较于前互联网时代有更高的提升。“信息超载”的担忧从前互联网时代也一直延续到今日。媒介环境学派的代表学者保罗·莱文森(Paul Levinson)认为信息并不是超载,而是低载①,主要原因有两点:其一,人类的大脑并不是简单的储存容器,其将会随着知识的学习不断进化,信息处理能力也将随之增强;其二,在科技学术发展的前提下,导航技术也会不断进步,未来的导航将会具有更高效率。人类通过对信息技术的掌握逐渐适应了信息内爆对人的压迫,各种媒体形式也通过对导航逻辑的改进逐渐适应了用户新的信息需求习惯。媒体通过优化导航过程使得用户与信息更快的建立联系,在充分满足用户信息需求的同时,也完成媒体的社会职能和经济目的。

以社会学的观点来审视社会化媒体,其同样拥有着与传统媒体相似的公共属性,作为信息交流和共享的平台,其拥有科普和教育公众的社会职能,在信息传播领域也有责任和义务对其用户发布的内容进行把关。但作为以商业体形式存续的社会化媒体,使其能够存在并持续发展的核心则是市场逻辑,通过提供优质的服务吸引足够的内容创造者,保证信息生产的数量和质量,以吸引信息接受者,通过社交与内容生产结合的方式吸引关注度以完成商业价值的转化。以资本的角度出发,社会化媒体的市场逻辑优先于社会职能,吸引关注度以完成更高的商业转化率成为平台运营者的主要目标。在社会现实中经营者们为追求更高收益,经常会出现轻则伤害社会良俗,重则违法犯罪的社会化媒体行为。

...........................

结语

在新中国发展的历史上,东北地区在经济,文化,工业等领域都占据重要地位。改革开放以来伴随着市场化竞争,产业结构转型等历史趋势,虽然东北地区经历了困难时期,但全国人民一直相信东北地区能够凭借自身牢固的工业基础,吃苦耐劳的铁人精神再次发展起来。

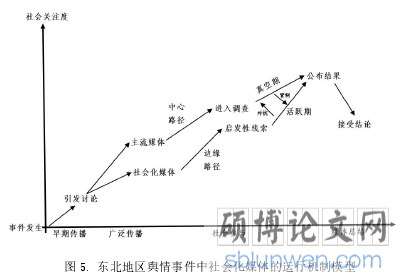

在解决“新东北现象”的过程中,社会化媒体是一柄双刃剑,一方面其能够在短时间内聚集大量关注度,达成资源集聚与问题解决的效果,另一方面其市场逻辑也决定了其必须在引导舆情中获得经济收益,因此难以避免出现“地域黑”相关信息。本文则通过对社会化媒体在东北地区舆情事件中运行机制的研究,深入解析了社会化媒体如何构建“东北人镜像”及社会化媒体如何影响用户态度,引导舆论的过程,并通过精细加工可能性模型剖析了社会化媒体采取边缘路径说服方式与主流媒体采取中心路径说服方式的互动关系,最终概括为东北地区舆情事件中社会化媒体的运行机制模型,并以此为基础提出了解决“新东北现象”的对策建议。

本研究始于现实社会问题,最终成文也是为解决相关社会问题提供帮助。虽力求对所研究问题进行系统、全面、深刻的解析,但由于笔者能力有限,在其中一些部分的分析难免有不足之处。希望各位老师,同学以及行业内实际操作者能够多多指正,共同交流,以期相关成果能够产生积极的社会影响。

参考文献(略)