本文是一篇新闻媒体论文,笔者认为新闻“非虚构”的诞生一定程度上丰富了新闻报道的形式,它发轫于传统的特稿,对特稿的写作手法、价值理念有着一系列的继承与发扬。如沿着“人文关怀”的价值向前,目光更明确地聚焦社会边缘群体、圈层文化;将包括“判断性叙事”在内的技巧灵活运用到作品当中。在此之上,新闻“非虚构”还进一步突破特稿的既有框架,这些创新构成了新闻“非虚构”与传统特稿的差异。

1引言

1.1研究背景及意义

近年来伴随互联网的发展,“非虚构”写作在新闻领域迅速兴起。一批互联网机构纷纷投资入场,许多传统媒体也尝试着在新闻生产中运用“非虚构”写作的方法。“非虚构”在当下与其说是一个明确的概念,毋宁说是一个泛化的语汇。它起源于文学作品,伴随美国“新新闻主义”进入新闻业,又在随后传入中国,并与中国的新闻实践相结合。当下新闻领域的“非虚构”写作都可以归为广义上的“非虚构”写作。本文使用新闻“非虚构”这一表述,用以与文学领域相区别,旨在聚焦此次新闻领域“非虚构”写作实践活动。

名称上对文学借鉴之下是传统新闻报道文体的发展,目前从业者普遍认为新闻“非虚构”是对传统特稿的继承。如今新闻“非虚构”的从业者中,很大一部分来自传统特稿。被看作中国“特稿”开山之作的《举重冠军之死》,其作者李海鹏如今也是新闻“非虛构”的领军人物。

当前新闻“非虚构”的发展并不乐观。曾一度被视为行业范本的“ONE实验室”此前宣布解散,负责人林天宏在后来的反思中写道:

我从不否认非虚构写作在剧作故事创作中的力量,但仅仅有这个一定是不够的。某些时候非虚构写作和编剧是两个行当。非虚构写作的商业价值必须也只有进入影视开发环节,尊重市场方向,尊重行业规律,最终与专业编剧合作,取长补短,互相配合,才可以发挥出这群人最大的作用。

................................

1.2文献综述

1.2.1“非虚构”的文献综述

“非虚构”这一概念最早起源于美国文坛,目前对于该领域的研究十分丰富,从起源到发展再到与美国新闻业的交融,都能找到相关学者的研究。学者一般认为,1952年美国《纽约客》杂志发表的罗斯长篇作品《影片》是较早的非虚构作品。隨后,美国作家卡波特基于一起发生于1959年的真实凶杀案,创作了小说作品《冷血》被公认为非虚构小说的代表作。在这部讲述凶杀的作品中,作者在叙事结构上并没有传统文学作品中的悬疑和推理情节,而是采用了新闻报道的写作手法,在六千多页的调查笔记基础上完成创作。

非虚构”正式进入新闻领域,则与上世纪美国的“新新闻主义”运动有关。罗伯特.博因顿将沃尔夫视为这次运动的发起人物,并详细回顾了这次创新诞生的经历。1963年当时正为《时尚先生》撰稿的沃尔夫因为写作一篇报道车展的文章遇到瓶颈,便将一份备忘录直接交给了编辑。而这份文本中一句“要开始了(呜呜鸣呜)那辆糖果色的橘色片状流线型的宝贝。”编辑几乎不加修改的直接发表引发了新闻业乃至美国文坛的震动。博因顿认为“这一突发奇想的文体创新几乎一举击穿了此前新闻与文学之间的壁查。新闻不再仅仅是青年人积累世界经验的地方,而是你在通往小说最终胜利的路上入住过夜的汽车旅馆”。这显然是在强调此次文体创新对于传统新闻生产规则的重大突破。

沃尔夫在此后自己的著作《新新闻主义》中将这次创新归纳为三点原则:采用完整对话而非片段引用;强调像电影一样场景与场景的切换;注重多角度的叙事,关注人物的出现和行为的具体情况。总之对于细节的疯狂积累被看作沃尔夫“新新闻主义”最大的特点。事实上,这种理念并非沃尔夫首创。早在19世纪,普利策就曾认为详尽细节是新闻报道重要的组成,在对《圣路易斯邮报》员工的讲话时他就强调“不撞南墙不回头!继续!继续!直到这个主题真的穷尽为止。”除此之外,沃尔夫还尝试重新为新闻与文学小说之间划定了界线。他认为“仍然存在一些无法让新闻轻易涉足的生活方面,特别是以侵犯隐私为由的方面。小说将来会在这一块有所发展。”但这次对于界线的划定并不成功。通过沉浸式报道,记者花费大量的时间延伸并深化其与被访者的关系,最终完全打破这一公私的界线。

.............................

2研究方法

2.1深度访谈

笔者于2018年6月开始,在腾讯“谷雨”项目组进行了为期3个月的实习,期间作为实习记者有过多次合作或独立采写的经历,完整地参与了部门日常生产的流程。这些优势使得笔者在实践期间不但积累了较为丰富的田野素材,对行业形成了一定认知,更有许多机会能与从业者展开深入交流。

腾讯“谷雨”项目创立于2015年,由腾讯网、腾讯公益联合陈一丹基金会共同发起。经过数年发展,如今腾讯“谷雨”已成为当下国内实力较强且专职从事“非虚构”生产的平台。作为研究的田野,腾讯“谷雨”在行业中也具有一定的代表意义。首先,“谷雨”项目拥有了一批优秀的独立记者,这些从业者大都拥有知名传统媒体从业的经验,诸如《财新》、《新京报》、《人物》,这使得平台从业者代表着行业内的较高水准。其次,“谷雨”与行业内多家优秀平台联系密切,这其中包括了“故事硬核”团队一 ̄这支团队大部分成员来源此前的“ONE”实验室。不同组织间的交流使得平台的视野更为开阔。最后,“谷雨”依托于腾讯的资本实力在新闻“非虚构”领域有着更加充足的预算投入,今年进一步投入200万设立“谷雨奖”用以征集优秀作品。充足的预算使得“谷雨”整体上实现采编与运营分离,机构设置也更具规模且合理。

本次研究采用深度访谈的方法,以腾讯“谷雨”项目的从业者为考察对象。考虑到目前这一行业专职从业者数量总体较少,且许多著名从业者已有大量自述或行业报道”。本次研究在此基础上采用滚雪球的方式,对一批从业者进行了深度访谈。其中记者13人(文中将用An标记),编辑4人(文中将用Bn标记)。访谈对象中绝大部分有传统媒体经历,也有此前一直工作于互联网的从业者。此外,访谈对象包括了从业1年的新人和超过10年以上的资深从业者,在级别上也从独立记者到栏目总编,尽可能实现样本的多样性。有必要说明的是,为了增加访谈样本的丰富性,在13名记者中,包含4人外围访谈,这四名记者目前主要从事传统特稿、调查性报道,但同时以“独立记者”的身份向新闻“非虚构"平台供稿。他们对于新闻“非虚构”生产有着较深入的参与,因而对于他们的访谈也作为经验材料纳入研究范围之内。

...........................

2.2话语阐释

对于话语概念的界定是棘手的,它的定义很大程度取决于所站的学科立场与所持理论,广义上话语包含了口头对话以及用于书写的文本对话语的研究由来已久,传统的取向包括语言学、修辞学等,这一立场下话语被具体解释为词语、文法乃至整个谈话的结构。在此后伴随着批判性话语分析方法的出现,对于话语的研究关注转向话语背后所反映的社会身份乃至杈力与意识形态的建构。福柯对于话语分析在社会学向度上的拓展具有代表性。他将话语视作构建知识的基本要素,指出知识本质是一种社会权力。沿着这一思路,他在《话语的秩序》一文中正式提出杈力分析。他在此后一次讲话中就谈及了话语生产与权力的关系:话语的生产会受到某些程序的控制、选择、组织和重新分配^。福柯研究中这种分析话语的方法被后来许多社会学家所借鉴。费尔克拉夫在谈及话语分析的作用时就指出:在社会学上,话语是具有建构性的。它建构了社会主体、社会关系和知识信仰体系。具体而言费尔克拉夫认为话语的使用实际上体现了语言的三种功能,即“身份”功能、“关系”功能、“观念”功能。话语被看作社会实践与建构的重要力量,对于话语的分析也成为一种具有广泛意义的社会研究方法。

这一取向也被引入到对新闻行业的研究当中。霍丽泽在20世纪90年代对传统专业社会学的研究方法提出了批判与反思。她指出新闻从业者个体具有丰富多样性,传统研究方法可能掩盖这种丰富性。她认为从业者的“阐释”对于研究新闻行业有着重要意义。她提出了阐释共同体这一概念,旨在关注新闻从业者在叙事和讲故事的话语实践中展现的向心力。她认为阐释在新闻从业者研究中的价值可分为两种,一种是在地模式,从业者凭借现场一手材料建立话语权威;另一种是持续模式,即围绕行业变迁中的重大事件,新闻从业者不断集体讨论与反思,最终建立话语权威。

..............................

3专业建构与中国“非虚构”的发展....................14

3.1八十年代报告文学:专业认同的发掘....................14

3.2世纪之初特稿:专业话语的确立....................14

4政治力量:专业认同的下降................21

4.1“去专业”的自我认知................21

4.2“故事”的阐释................21

55商业力董:资本与技术的矛盾.................27

5.1编辑部的变革.................27

5.1.1“产品”的阐释.................27

5.1.2“事实核查”的阐释.................27

6文化力量:文人底色的軔性

6.1“独善其身”的阐释

有学者将中国新闻从业者的文人情怀概括为“先天下之忧而忧”。然而这并非精神的全部,“沉默”、“游击”乃至“逃离”同时构成了中国新闻从业者面对外部压力时的另一向度。在此次访谈中许多受访者的话语中也多少透露出这些倾向,诸如“我也没办法说别人”,“我也是自己觉得”,“我只能说我自己”等等,在将这些抽象代码结合语境分析之后,笔者以“独善其身”来概括这一话语阐释的精神内核。即从业者在承认外部环境不够理想的前提下,表明自己将继续坚持固有价值并不断完善的决心。访谈中谈及自我身份预期之时,所有人都一致否定了自己作为“社会公共事务的推动者”这一角色预期。这种预期上的巨大悲观与官方体制下对于记者的职业预期有明显差异。在官方语境中,新闻从业者的职业预期被阐释为“做党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者”。巨大差异的背后,“独善其身”的阐释彰显了多股外力下文化力量的牵制。这一阐释与从业者对于当下新闻“非虚构”乃至整个媒体环境的认知有着密不可分的关系。

...........................

7结语

新闻“非虚构”的诞生一定程度上丰富了新闻报道的形式,它发轫于传统的特稿,对特稿的写作手法、价值理念有着一系列的继承与发扬。如沿着“人文关怀”的价值向前,目光更明确地聚焦社会边缘群体、圈层文化;将包括“判断性叙事”在内的技巧灵活运用到作品当中。在此之上,新闻“非虚构”还进一步突破特稿的既有框架,这些创新构成了新闻“非虚构”与传统特稿的差异.

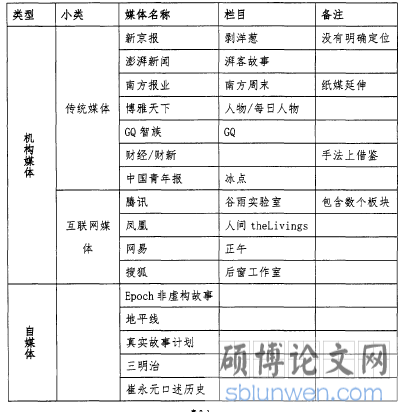

首先,新闻“非虚构”的创作主体更为丰富多元,写作者不仅可以是从前的特稿记者,许多普通人作为新闻当事人,也成为了新闻“非虚构”的创作者;生产机构除了传统的媒体还增加了互联网企业以及大量自媒体。其次,新闻“非虛构”进一步借鉴了许多来自其他领域的方法和技巧,包括社会学“民族志”、文学作品中的第一人称叙事,影视编剧的手法;并且新的技术也加入其中,摄影、微纪录片都被纳入到了新闻“非虚构”的范畴之中。最后,新闻“非虚构”在选题上也更加宽泛,这反映出互联网时代信息把关人作用的淡化,所有人都可以参与到关于“社会意义”的阐释之中。新闻“非虚构”作品可能具有比传统特稿更为泛化的“社会意义”。

这次新闻实践创新的背后是“政治力量”、“商业力量”、“文化力量”三者的共同影响。当下新闻“非虚构”从业者内部关于专业的相关阐释有着大量的分歧。分歧的背后是对行业价值理念理解的差异,这反映出当前行业仍处于专业建构的初期。

此次研究中,在专业主义视角下新闻“非虚构”行业暴露的一些问题也引起笔者关注。首先是贯穿整个新闻“非虚构”生产中个人化的倾向。无论是对生产过程的描述还是对价值的阐释,从业者都倾向个人化的表达。具体而言,由于传统编辑部模式的淡化,日常的生产关系被简化为特定编辑与特定记者的临时搭档,记者通过私人关系完成采写,部门内部也缺乏对作品质量明确统一的标准。在这一倾向下新闻“非虚构”群体内部趋于分散而非聚拢,这对于形成行业共识,开展专业建构是不利的。相对而言传统特稿生产中,虽然选題倾向个体与日常,但是生产的流程仍是组织性的。

参考文献(略)