本文是一篇新闻媒体论文,本研究主要选取《人民日报》官方微博对“新疆棉”这一政治事件的报道‘’为主要研究案例。针对《人民日报》官方微博发布的文字、图片、视频等多元媒介内容进行文本分析,并通过对相关微博下的用户热门评论考察《人民日报》官方微博对用户情绪与观点的影响。

第一章情绪传播之于新闻业

第一节情绪在新闻领域的认知变化

学者普遍认为,人类情绪的衍生同样可以用达尔文进化论观点解释,是生物遗传与社会影响的双重作用结果,是调试人类心理状态以适应环境的工具。1人类作为社会性动物,具备更高级的倾诉欲,在分享与沟通的过程中,不但难以剥离个体情绪,反而容易受情绪支配。因此,人际、群际之间的交流传播中都难免存在个体情绪影响下的主观色彩。事实上,新闻业很早就发现了情绪支配受众意愿这一“捷径”,然而物极必反,对过度使用反而推进了新闻业对客观性的坚守,导致情绪在新闻领域中也产生了一些认知变化。

新闻媒体论文怎么写

整体而言,学者目前依旧对情绪、情感等元素呈现敬而远之的态度。产生这一态度的主要原因在于,新闻专业主义对客观性底线意识的建立,将情绪、情感等涉及个人主观意识与价值观念的元素推向客观新闻价值的对立面,试图将其隔离在新闻生产环境之外,培养一个客观、中立、无偏见的“无菌室”服务新闻业。因此,关于新闻传播领域中情绪认知变化方面的研究无法避开对于新闻客观性观念的讨论。

1920年,李普曼出版的《自由与新闻》被认为是新闻客观性主张的奠基之作,自此新闻客观性的理念开始登上历史舞台。在20世纪20年代之前,现代新闻业近百年的发展历程中,虽然新闻业获取事实的意识在不断增强,但“客观性”观念仍未出现。一方面,报业集团难以摆脱利益驱使与政治立场引发的偏见,导致客观性难以实现;另一方面,记者作为一个新兴职业,携带着高昂的工作热忱,更注重自身写作风格能否独树一帜而对事实乏味,即使各家报纸也在标榜新闻内容生动性、娱乐性与新闻报道客观真实性的结合,但明显前者更受重视,“恶作剧新闻”的生产也偶有发生。埃德温·舒曼1894年出版的《新闻业入门》手册中表示,不应苛责一位文采斐然的记者写作的准确性,指导记者“重要的用事实,无关紧要的用想象”,新闻报道的趣味性才是最终目的。1当然,这其中还有一部分原因是,新闻从业者作为人类个体必然同样处于一个社会环境中,“横看成岭侧成峰”,从业者较少也难以意识到自身主观限制性。因为客观性某种程度上包含着一种自我怀疑的意识,而当时的新闻从业者尚无法意识到这一点,因此,新闻业还没有对个体主观意识有足够的警惕。情绪作为对主观意识波动性影响较大的因素,也因此拥有一片相对自由的土壤。

...............................

第二节情绪传播的概念

一、伴随人类发展的情绪传播

借助于社交媒体发展,情绪传播的特征不断显著,成为广泛热议的话题,也引发了相关学者关注。但是,情绪传播的历史可能远比我们想象的长久。一方面,人类情绪“既包含关联与动物情绪的身体成分,又包含区别于动物情绪的认知成分”1,是伴随着物种起源、生物进化发展起来的,在基因遗传与自然选择双重影响下不断分化并走向成熟。另一方面,人类作为群居性动物离不开沟通与表达,“肇始于比手划脚,仰赖于共享意图”,以信息与思维的传播分享行为为基础,形成人类集体活动,并推进人类发展的社会化进程。因此,情绪与传播都作为人类集体活动的基础,伴随着人类社会演进,塑造人类成为区别于其他动物的高级动物。在信息与思维的传播中,情绪作为内容之一的情绪传播行为也在不同媒介传递下,适应着社会需要。从原始社会通过肢体语言、面部表情分享情绪信息,到之后文字与造纸术的发明,让情绪信息得以保存并传递至更远的地方,再到如今的网络媒体时代,为情绪传播提供了更为肆意自由的场域,其中表达的情绪越发细腻可感,表达方式与渠道也更加多元……情绪传播在人类发展进程中,始终存在也越来越高级,具体表现在传播的情绪更加细化、感染力更强,高时效性突出了情绪的波动性特征,情绪传播的渠道更广、范围更大,表现形式更生动形象。所以说,关于情绪传播方面的研究,不应该仅仅将其视为当代媒体环境中的一种典型性现象,更要作为一种普遍的人类传播行为进行研究,不仅要聚焦于互联网为情绪传播提供的便利,更需要一个情绪传播推进人类文明发展进程的思维意识。

.................................

第二章主流媒体情绪传播的可能性与必要性

第一节主流媒体情绪传播的可能性

科技水平的发展不断提升媒介环境的真实感与沉浸感。网络环境即使作为一个虚拟空间,也已经在不断社会化的过程中成为公众社会交往的重要空间,公众在网络空间中共情引导的亲社会行为由此愈加显著。人类与生俱来的共情能力和传播技术变革催生并逐步优化的媒介环境,成为了主流媒体情绪传播的两大“基础设施”,构建了情绪传播环境的必备框架。

一、用户共情生态下形成的亲社会行为

主流媒体情绪传播的最基本条件,在于肯定情感对人类社会文明的价值意义,通过共情做到人与人之间的情绪感染,并指导产生亲社会行为。共情密切人与人、文明与文明之间的沟通联系,将内化的情绪与情感转变为亲社会行为,推进人的社会化进程。高度社会化的人在伴随情绪的信息传播过程中,将共情生态引入网络空间。主流媒体在此基础上,以情绪传播为路径达到价值观引导的效果。

共情是人类与生俱来的天赋,是一种人类个体对他人情绪与情感感同身受的能力。即使人类文明受地域、政治、文化等的影响而千差万别,但是面对诸多情感仍然会引起共鸣,比如李子柒与外婆相依为伴的田园生活视频在国内外均反响热烈,国内民众对印度新冠肺炎疫情引发死亡的悲悯,等等,均有力地证明了共情的普遍性。从生理机制角度而言,共情的产生是大脑中一种运动神经元的作用结果,具备感觉-运动的对应关系,使他者的情绪可以被镜像复刻到个体情绪之中,因此被称为“镜像传播元”。1基于共情,社会新闻的价值不局限于对当事人的影响,而是在受众换位思考的过程中进行共通的情感融合,形成社会关注共情在无形中形成情绪感染。

.................................

第二节主流媒体情绪传播的必要性

从传统主流媒体到新型主流媒体,始终不变的是坚持新闻舆论的党性原则、坚持以人民为中心的理念、守护意识形态主阵地的政治责任和社会责任。“去中心化”的网络媒介环境看似在冲击专业新闻媒体的行业壁垒,事实上,愈加复杂的社会环境和网络舆论生态、竞争日趋激烈的市场环境以及高主体意识的受众群体,对主流媒体加强舆论引导提出了新要求。在网络环境中被普遍传播的情绪,折射的是时代和社会的浮躁或喧嚣,体现着特殊的价值,惟其如此,更加凸显了主流媒体对情绪传播的管理与引导的必要性。

一、社会需要:化解社会矛盾,强化舆论引导力

情绪可以作为衡量人的需要是否被满足的重要维度之一。社会情绪反映社会焦点和社会问题,尤其是一些消极情绪,犹如一个“探照灯”,照亮社会治理的死角,暴露潜藏的社会矛盾。一些突发公共社会事件“一石激起千层浪”,社会情绪以此为契机、为出口,汇聚、交流、碰撞、释放,迅速形成强烈的舆论反响。传统主流媒体单向、线性的宣传已经无法发挥对社会问题和热点舆情的疏解、引导功效。“新型主流媒体的第一要义是不能回避这个时代和社会面临的核心问题,要有勇气直面时代问题清单,并提供符合社会利益的智慧和方向指引。”

从我国社会主要矛盾的变化就可以看出中国发展的显著进步,也可以发现发展进程中暗含的社会问题。改革开放初期,我国社会主要矛盾是“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”,体现了对解决人民基础温饱问题、对衣食住行等基本物质文化满足的迫切需要。实现共同富裕的宏伟目标,并非吃“平均主义大锅饭”,而是部分到整体的逐步富裕,即“先富带后富,共奔富裕路”。自改革开放起,中国踏上了发展的快车道,经过40年的迅猛发展,我国成为世界第二大经济体,创造了无数个令人惊叹的“中国速度”。但是,“先富带后富”的发展方式必将会在一定时间内拉大贫富差距。2017年党的十九大提出,“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”这充分证明了人民生活水平不断提升,也体现了城乡区域发展、居民生活水平、基本公共服务等方面的不平衡不充分现状。

............................

第三章主流媒体引导情绪传播的文本与效果分析——以@人民日报关于“新疆棉”事件发布的内容为例....................43

第一节“新疆棉”事件概述.................................43

第二节文字符号:共同语境下的编码与解码...........................45

第四章主流媒体对情绪传播的管理与引导规范..............................66

第一节事实传播与情绪传播的有机结合..............................6

第二节加强舆情监控预警,在认知基模上情绪设置.....................69

结语.................................76

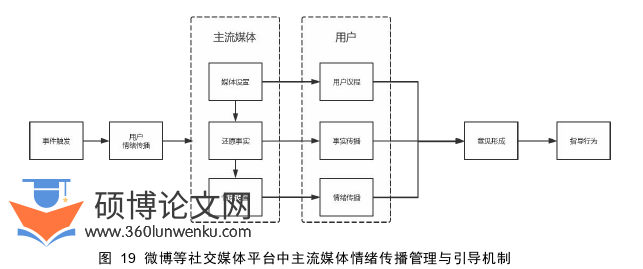

第四章主流媒体对情绪传播的管理与引导规范

第一节事实传播与情绪传播的有机结合

情绪可以摆脱唤起情绪的事实而单独传播。但是,真实是新闻的生命,坚守新闻真实性是维护新闻媒体公信力的基础。情绪可以离开事实,但新闻不能,因此主流媒体必须兼顾事实传播与情绪传播,才能发挥情绪传播的最大效力(图13)。

新闻媒体论文参考

情绪传播是一种社交方式,也是一种长效机制。情绪传播需要以信任为基础,信任离不开真实。尼古拉斯·卢曼的《信任》一书,将信任作为应对社会复杂性的简化机制。面对复杂的网络社交媒体环境,公众对信息的信任主要来自于信息发布者以文本、声画等媒介形式塑造的信任真实。但信任真实不一定与事实真实相符,甚至可能天差地别。信任真实依托的是公众感性建构起来的心理认同和情感趋同,是凭主观意愿选择的事实框架。在微博等新媒体平台中,多元媒介形式塑造的极具真实感的拟态环境,让公众凭借“在场感”构建信任真实的图景。随之,公众在社交媒体平台中的主观能动性不断增强,使得情绪共鸣与情感认同日益成为左右个体判定信任真实的主要标准。这也是“后真相”时代得以形成的一个主要原因。

结语

情绪原本是社会个体私人性的主观体验,但是经由人际传播、大众传播、网络传播,情绪也逐渐实现了由个体化向群体化、私人性向公共性的转变。微博,作为兼顾私人性与公共性的社交媒体平台,成为当下网络情绪传播的自在空间。社会公众以微博用户的身份进入微博舆论场,主要通过情绪传播参与公共讨论。主流媒体同样以微博用户的身份入场,在“受众本位”的新媒体平台中开展舆论引导,进而把握舆论阵地,既要以事实传播融入舆论场“信息流”,又要以情绪传播融入舆论场“情绪流”,承担主流媒体的政治使命与社会责任。恰当应对情绪传播,有利于主流媒体既保护用户的社会参与热情,又回应社会关切,传递主流价值观,引导用户理性的辩证思维。

情绪传播是“个体或群体的情绪及与其伴随信息的表达、感染和分享的行为”,对于社会公众和主流媒体两个应用主体来说,仍有明显区别。社会公众的情绪传播或许是无意识的,但主流媒体的情绪传播必然是有意识、有计划的;社会公众的情绪传播或许是脱离事实信息的,但主流媒体的情绪传播务必要建立于坚实的事实基础上,与事实传播相互依存;社会公众传播的情绪是随机的、多元的,但主流媒体传播的情绪是有限定的,只能是符合社会主流价值观的积极情绪;社会公众的情绪传播行为或许是特定社会事件在短期内触发的,但主流媒体的情绪传播却是需要实现积极情绪传播常态化的,发挥积极情绪的扩建功能和压力消解功能,培养用户积极人格,以强大的心理力量适应复杂的社会环境。唯有如此,才能为主流媒体在情绪传播方面的管理与引导明确规则意识,为未来主流媒体与用户应用5G、VR、AI等更具沉浸感的媒介形式进行情绪传播奠定坚实基础。

参考文献(略)