本文是一篇新闻媒体论文,本研究通过结构方程模型检验,验证了H2,即第三人效果会影响女大学生的健康行为意愿,且随着第三人效果的增加,女大学生接种HPV疫苗、主动搜索和关注HPV疫苗信息、与他人讨论HPV疫苗的行为意愿也会增加。

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着社会经济的发展,人民的生活水准和健康观念日益增强,对于健康议题的关注度也越来越高。其中,关于癌症的健康话题总是能引起人们的热议。2020年,全球新发癌症患者约1929万人,996万患者死亡,在这之中,457万例为中国癌症新发病例,占全球癌症新发病例的23.7%,300万中国患者死亡,占全球癌症死亡总人数的30%(Wild, Weiderpass, & Stewart, 2020)。可见,中国约承担了全球癌症负担的三分之一(Bray et al., 2018)。有专家表示,由于全球老龄人口的加剧,预计2040年全球新发癌症数将增至3000万以上,并且将在那些正在进行社会和经济转轨的国家中增幅最为显著(Arbyn et al., 2020)。

在众多的癌症类型中,宫颈癌作为全球女性常见癌症,受到了人们的较多关注,它是全球女性癌症发病率和死亡率最高的四大癌症之一(Bray et al., 2018)。据2021年世界卫生组织国际癌症机构(IARC)发布的《世界癌症报告》显示,2020年全球女性新发宫颈癌超60万例,死亡病例超34万例。其中,中国女性2020年新发宫颈癌约11万,死亡约6万人(Wild et al., 2020)。中国和印度承担了全球子宫颈癌负担的三分之一以上(Bray et al., 2018)。

宫颈癌很大程度上是由于高危型人乳头瘤病毒(HPV)的持续感染而诱发的。HPV病毒可依据其引起宫颈癌的可能性划分为高危型和低危型,其中高危型HPV16和HPV18的感染会导致百分之七十以上感染者患上宫颈癌及癌前病变。随着HPV疫苗的成功研发,目前许可上市的HPV疫苗对于HPV16和HPV18有较强的抵御效果,因此,有学者认为,宫颈癌有望成为人类消灭的首个恶性肿瘤,世卫组织(WHO)也制定了三重干预措施及2030年需实现目标,呼吁全球共同采取行动以消除宫颈癌 (陈万青等, 2014)。2021年,中国浙江大学医学院金明娟博士领导的研究团队,在《Cancer》发表了一篇关于全球宫颈癌发病率和死亡率趋势的研究也表明,国家的社会经济水平、宫颈癌筛查计划实施情况、HPV疫苗接种率均会对宫颈癌发展趋势有影响(Lin et al., 2021)。

............................

1.2 研究意义

1.2.1现实意义

健康传播研究是健康中国建设的一项重大课题。2016年,习近平总书记在国家卫生与健康大会上强调,“没有全民健康,就没有全面小康”。随着人民物质生活水平的提升,健康议题成为了国家发展的重大战略问题,打造健康中国,关注健康、促进健康成为了国家、社会及个人的共同行动与任务。健康传播在公共卫生体系建设中具有不可或缺的作用。众所周知,大众媒体是大多数人健康信息的重要来源(Lo, Wei, & Su, 2013)。本研究考察HPV信息接触对健康预防行为的直接和间接影响,增加了国内健康传播领域的实证研究,为推动“健康中国2030”和全面健康行动作出了微弱的贡献。

其次,本研究对女性健康具有现实意义。HPV疫苗接种问题不仅涉及健康议题,更是关注女性健康。谈性色变,民众在谈及“性”方面的疾病时,总会带有刻板印象和污名化的现象。更有甚者把感染性传播疾病视为耻辱,接种HPV疫苗也会被打上性活跃的标签。有学者认为,HPV疫苗接种与媒介建构中的意识沟壑相关,因此提出媒体在信息传播的过程中需要刻意规避社会道德观念和语境中对“性”的标签化理解。性观念是否真的会直接影响到HPV的接种预防行为?大众媒介又在其中充当了什么样的角色?本研究针对以上问题展开了调研,研究结果将对女性健康传播实践具有一定的积极意义。

最后,研究将为HPV疫苗信息的传播实践提供启示。研究证实了第三人效果对女大学生HPV疫苗接种意向的影响,发现了大众媒体的间接影响机制和第三人效果认知在疫苗接种中扮演的中介角色,这样的研究结果具有较强的现实应用性,可以帮助大众媒体进一步完善HPV疫苗信息的内容呈现方式,基于这样的研究结论,本研究反思了目前HPV疫苗报道中存在的问题,提出了关于HPV疫苗报道的建议,即重视媒体报道所形成的社会规范和同伴规范作用,以帮助提高HPV疫苗信息的传播效果和说服效果。

..................................

第二章 文献综述

2.1 健康传播研究综述

健康对于人们来说至关重要,正如爱默生所言,“健康是人生的第一财富”。 基于传播在创建、收集和共享健康信息方面的强大功能,传播被概念化为提供医疗保健服务和促进公共卫生的核心社会过程(G. Kreps, 1988)。它渗透到社会的方方面面,影响着人们的身心健康,同时它又通过传递健康信息,让人类有机会走上“人人健康”的知识之路(米光明,王官仁, 1996)。早期的健康传播主要集中在疾病防控和治疗两方面,因此也被称为“治疗性传播”(Therapeutic Communication)。随着研究领域的不断丰富,它逐渐成为一个多维度、多层次的复杂体系。70年代初,健康传播作为独立的研究领域在美国最先兴起,传播学者Nathan Maccoby和美国心脏病专家Jack Farquahar的一项关于心脏预防计划的跨领域合作成为了健康传播研究的开端(张自力, 2001)。目前,学界对于健康传播的概念界定尚无统一的标准(Ratzan, 1996)。美国著名健康传播学者Rogers(1996)关于健康传播的界定获得了学术界的较多认可,他将健康传播的定义简化为,“只要涉及健康内容的人类传播,都是健康传播”。

健康传播关注的是人们以健康为主题的面对面交流(如寻医问诊、健康教育工作、医疗保健、社会支持提供等)和通过多种媒介进行交流(如印刷媒体、电视、电影、广播、电脑及其他技术的使用),以及这些沟通对人们健康态度和行为的影响(Schiavo, 2013)。主要研究领域包括了:医患关系互动、社会支持、健康运动、健康教育、风险预防和促进健康行为改变、卫生保健系统的沟通、公共卫生政策的传播、媒体和媒体使用对健康的影响等,这些相互关联的健康传播研究领域中的每一个都与公共卫生促进直接相关,并催生了公共卫生和健康传播学者之间的合作(G. L. Kreps & Maibach, 2008) 。学者张自力 (2005) 总结了健康传播研究的9个方向:即人际健康传播(以 “医患关系” 为核心)、组织健康传播、大众健康传播、健康宣教、健康传播史、特殊健康议题(如器官移植、安乐死等)、突发公共卫生事件(如非典、新冠疫情等)和影响健康传播的外在环境、文化背景研究。

...........................

2.2 HPV及其疫苗的相关议题研究现状

国外围绕HPV及其疫苗展开了多视角的研究,特别是欧洲和美国,具体包括医学、公共卫生、新闻传播学和心理学等。

在新闻传播方面,国外学者常运用内容分析的方法对HPV及其疫苗的报道进行分析,学者们既对本国媒体中的HPV报道所涵盖的新闻议题进行了大量且细致的内容分析(Calloway, Jorgensen, Saraiya, & Tsui, 2006),又对比了各国媒体关于HPV疫苗报道的不同报道特征,从而揭示了HPV疫苗新闻报道中存在的误解和差距(Cooper Robbins, Pang, & Leask, 2012)。有美国学者对中国批准HPV疫苗接种12个月后的新闻报道进行了内容分析,研究发现在有关该议题的中国新闻报道中,新闻标题和正文均存在性别偏见,对于男性有资格进行疫苗接种以及疫苗在预防男性疾病中的有效性报道鲜有(Xiao & Su, 2020)。社交媒体对于健康传播具有重要的意义,有学者发现社交媒体中有关HPV疫苗接种的正面信息和负面信息混合在一起,正面信息往往通过事实和统计数据来呈现,而负面信息则倾向于使用个人故事来引起受众共鸣(Teoh, 2019)。在健康传播方面,健康传播活动形式以及活动的效果评估是一个重要的研究领域,国外对于HPV的健康传播研究亦集中于此,其研究重点聚焦于受众如何获得与疫苗相关的有效信息和接种渠道、普通公众获取有用的宫颈癌防治信息的方式上,此外,还侧重于从人口统计学方面来研究不同人群对宫颈癌的信息搜寻、使用方式,以及影响宫颈癌信息获取的因素。

新闻媒体论文怎么写

..................................

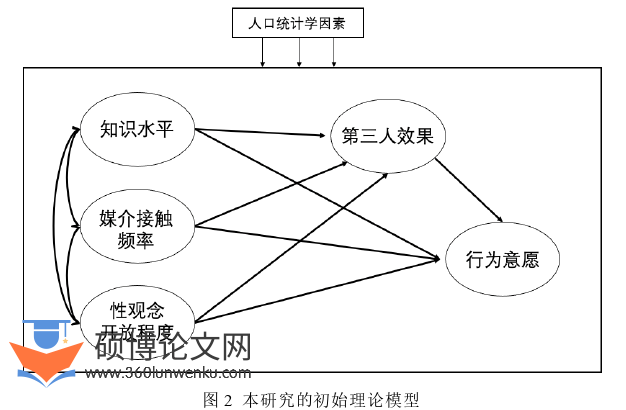

第三章 研究假设与理论模型建构............................ 14

3.1研究假设与研究问题.............................. 14

3.1.1 第三人效果及其对行为意愿的影响................................. 14

3.1.2 知识、媒介接触和性观念开放程度对第三人效果的影响.............. 15

第四章 研究设计.............................. 19

4.1 研究对象......................................... 19

4.2 研究方法........................... 19

第五章 数据分析.................................. 23

5.1 信度与效度分析........................ 25

5.2 描述性分析........................... 25

第五章 数据分析

5.1 信度与效度分析

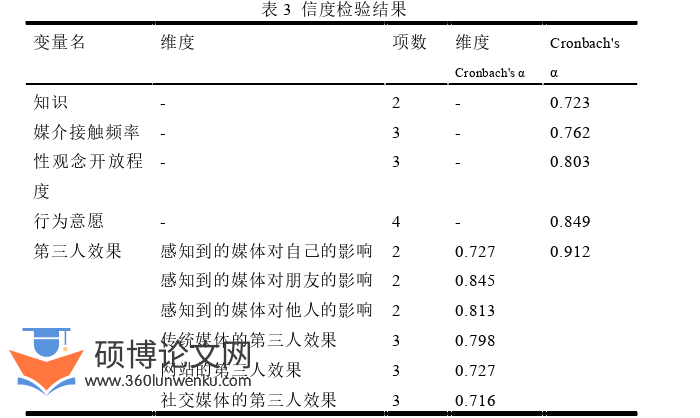

根据前测问卷结果,研究对知识变量的测量增加了题项,因此在分析数据前,仍首先对调查数据进行了信效度检验。

信度(reliability)即可靠性,指的是采取同样的方法对同一对象进行重复测量时,其所得结果相一致的程度(风笑天, 2009)。信度检验可以帮助我们获知测量结果的一致性和稳定性,它是衡量量表及测量可靠性的一个重要指标。通过将研究数据导入SPSS26.0,对本次研究量表的可信度进行检验,检验结果如表3。Cronbach's Alpha系数越大,表示量表内部的一致性越高。一般而言,当Alpha值大于0.7时,说明量表具有较好的可信度,但是当测量变量小于6个时,信度大于0.6即可表明量表是可靠的。如表3所示,本研究所有变量的量表信度都大于0.7,且核心变量“第三人效果”的量表信度高达0.912,说明该问卷量表具有较高的一致性。

新闻媒体论文参考

...........................

第六章 研究结论与反思

6.1 研究结论

6.1.1 HPV疫苗报道中的第三人效果

以往的研究证实了第三人效果在负面信息传播中的显著,但是关于正面信息,特别是公益广告的研究中,学者们往往发现存在“反第三人效果”(reverse third person effect),即“第一人效果”。学者Atwood(1994)提出,当受众接触到的是符合社会期待或能引起积极情感的信息时,他们倾向于认为媒介信息对自己的影响更大。HPV疫苗信息属于符合社会期待,且能引起积极情感的信息,但是本研究却发现仍然存在显著的“第三人效果”。通过配对样本T检验和均值比较,研究验证了H1的成立,即在HPV疫苗报道中,女大学生倾向于认为媒体对他人的影响大于自己。此研究结果再次证明了戴维森(Davison)所提出的第三人效果在健康信息传播中的适用性。

关于第三人效果的成因可借由归因理论框架(Gunther & Thorson, 1992)、乐观性偏见框架(Brosius & Engel, 1996)、认知基模框架(Cohen & Davis, 1991)、社会比较框架(Paek, Pan, Sun, Abisaid, & Houden, 2005)等不同的心理机制来阐释。其中,自我提升是学术界目前用来解释第三人效果的最主要理论。基于自我提升的心理机制,人们会倾向于认为自己比别人更加聪明,有更高的能力,能抗拒说服性的信息,不容易受其影响(Henriksen & Flora, 1999)。受众之所以低估媒介对于自己的影响,主要是因为存在一种自我保护、维持或提升自尊的心理,总认为自己比他人“优越”或是高人一等,即“我有自己的立场,不容易受到影响,但是你却不一定”。人们在定位自己的能力时,往往喜欢将自己与他人作比较,从而获得自尊的提升和信心的增长。此外,媒介图式也常作为第三人效果的一种理论性解释,“图式”是人们对事物的认知结构,是人们对事物进行分类的符号。学者Perloff(1993)提出,媒介信息会影响人们生活的方法面面,在人们脑海中的媒介图式即媒体的影响力是巨大的,其他人很难抵抗媒介信息的冲击,会自然而然的收到媒介信息的影响,但是自己具有抵抗媒介讯息的能力,因此不会将媒介图式投射到自己身上。

参考文献(略)