1 绪论

1.1 研究背景

互联网技术的迅猛发展便利了大众的信息沟通交流,并进一步改变了人们的生活方式,可以说,这一场信息技术带来的革命已经深深地渗入社会各大领域。伴随信息技术变革的进程,以明星偶像为中心形成的粉丝组织和粉丝文化同样也是蓬勃发展,不断壮大。在互联网时代,粉丝们借助网络平台,通过评论、转发、点赞、“刷榜”等行为,日益参与到偶像的相关活动中,对娱乐产业产生越来越大的影响。粉丝的迅猛发展引人注目,粉丝现象逐渐成为当下文化研究领域最受关注的新动向。

网络社区时代的粉丝文化最早可追溯于 2005 年湖南卫视举办的《超级女声》综艺节目,这一节目掀起了中国娱乐传媒史上一阵“全民追星”热潮。也正是在这一年,我国网民人数首次突破一亿,粉丝主动自觉地运用网络这一新兴媒体,与传统媒体第一次产生了深度互动与融合。自此以后,贴吧、微博、QQ 等媒介平台的出现,更是重构了粉丝社群的交流方式和组织模式。随时随地线上交流、无时不刻分享信息,粉丝在网络空间进行充分的自我表达和互动交流。

随后,大数据算法技术的成熟再次为偶像工业提供新的血脉。我国的粉丝文化主要是从日本和韩国引来,与明星文化密切相关。简单地说,就是由娱乐公司打造明星,为明星制造作品,塑造人设,规划行程等,明星只是娱乐产业利益链上的一个重要环节。明星在团队的主导下通过发行专辑,出演电视剧、电影,登上杂志等方式获得知名度,吸引并笼络粉丝,而粉丝购买产品付出金钱消费。但是,对于公司而言,投资哪位明星才能获得最大的收益在以往主要还是凭借经验行事或是以票房和收视率作为参考标准。其实粉丝在百度贴吧等网络社区进行的讨论交流已十分热烈,为人忽略的是,信息能够产制出大量数据资源。作为一种信息资源,数据在以往无法发挥作用很大程度上是因为缺乏算法的加持,一旦算法能够实现自动捕捉和量化数据,则可以成为衡量偶像人气高低的不二指标。以往影视行业以及各路资本对网络热度的重要性虽有所察觉,但是评判明星商业价值的手段较为单一,而大数据算法的出现带来了极大改变,通过技术手段的介入,将明星作品的播放量以及粉丝围绕他所开展的线上讨论的总阅读量作为基本单位,能够直观展现和实时量化明星的热度。网络播放量以及阅读量就是我们所惯称的“流量”,其作为互联网平台变现的重要资本具有十分重要的战略地位。互联网空间成为偶像明星商业价值再生产的重要策源地,“流量明星”横空出世。与此同时,借助便捷的网络,一批组织严密、忠诚度高的粉丝社群应运而生,他们建立社群行为规范,进行社群分层,有模有样地进行管理与活动,不断为偶像“刷数据”“做流量”,强化新媒体数据与偶像事业发展前景两者的关联性。

...........................

1.2 文献综述

1.2.1 关于粉丝群体的研究

1 国外粉丝群体研究

依照格雷、桑德沃斯以及哈林顿[1]的观点,粉丝研究可划分为“粉丝是美好的”“粉丝文化与社会阶层”“粉都与现代性”三大层面,这三种研究对应着粉丝研究所经历的三次浪潮。在第一次粉丝研究浪潮中,基于德赛都对“策略”和“战略”的区分,学者将大众媒体的消费看做权力斗争的场所,这样一来将关注重点放在了粉丝的主动性上,突破了把粉丝当“白痴”的理论。早期研究对粉丝群体污名化,朱莉·詹森[2]直接将“迷”定性为潜在的狂热分子,常做出反常的、越轨的行为。他还认为“迷”通常表现为两种病态类型:一类是“着魔的个体”,即幻想自己与明星有强烈关联;另一类是“歇斯底里的群众”,指在足球比赛中亢奋的球迷以及见到摇滚歌手尖叫的歌迷。这种观点认为,“迷”是被动的,是大众传媒制造出来的一种文化现象。以亨利·詹金斯[3]为代表的学者将受众的使用与满足融入粉丝研究,将粉丝看做通俗文化的盗猎者,他们发现粉丝可以巧妙运用对文本的解读、转换以及批判等手段来颠覆社会不平等的体制关系,在一定程度上对主流意识形态进行反抗。约翰·费斯克[4]也关注粉丝现象,在《理解大众文化》一书中,他将粉丝描述为具有辨识力和生产力的“过度的读者”。费斯克[5]在 1992 年的《粉都的文化经济》一文中更是强调“迷”是一个具有主动性与创造力的群体,他们对文本的投入是主动的、热烈的、狂热的。在他看来,粉丝文化与官方文化处于一种拉扯关系,既分离又映照。粉丝文化在一方面可以看作是与官方文化相对立的大众文化的壮大,另一方面粉丝文化又对官方文化的某些元素进行征用和重塑,形成了一种类似于官方文化的影子文化。同样在这一时期,还有部分学者修正了抵抗与收编的范式,例如莫利[6]在英国伯明翰大学当代文化研究中心工作期间,将斯图亚特·霍尔关于编码与解码的研究运用到《举国上下》电视节目的观众研究中,揭示了不同的观众如何对同样的节目进行解码。从这个角度来看,粉丝是一群带有抵抗性和颠覆性特征的积极受众。尼古拉斯·艾伯柯龙比和布莱恩·朗赫斯特[7]对粉丝的研究不仅关注到了粉丝的积极主动性,还注意到粉丝的文本产制能力。他们还提出了一个具有后现代特点的新理论范式——奇观/表演范式,突出了身份以及认同的概念,受众是由社会建构的,特别是由奇观和自恋建构的。

............................

2 互动仪式链理论

2.1 社会学仪式分析的源起

在生活中存在着各式各样的仪式,通常被视为规范行为的一种秩序,例如宗教仪式、祭祀仪式,以及日常的升旗仪式、毕业仪式、颁奖仪式等,都称之为仪式。中国思想家孔子最早从社会学角度对仪式提出思考,在孔子看来,仪式对于维护社会秩序和道德的形成起着重要作用:“克己复礼为仁”,社会秩序在很大程度上取决于一个社会的礼仪表现;“人之初,性本善”,仪式的规约能够维持人的善,帮助其形成道德感。十九世纪,仪式作为一个专门性词语出现,最早出现在人类学和功能社会主义社会学讨论的话语中,解释人类社会整合的方式。

2.1.1 涂尔干的宗教仪式

法国古典社会学家涂尔干重视对仪式的研究,他研究的是真正意义上的仪式,即宗教仪式。他的开山之作《社会分工论》揭示出宗教具有抑制个人主义,强化集体意识的作用。此外,涂尔干在《宗教生活的基本形式》中细究原始宗教的图腾崇拜及其信仰行为,他认为宗教由思想上的信仰以及行为层面上的仪式两个部分组成,两者为宗教最核心部分。通过对宗教仪式的研究,涂尔干总结仪式概念:仪式是产生于群体的一种行为规则,这些规则规定了一个人在那些神圣的对象面前应该如何表现自己[91]。他强调构成社交互动仪式的重要因素是物理空间内的集合。此外,与人类学家泰勒所提出的“自然崇拜论”以及“泛灵论”不同,涂尔干把宗教的产生归因于社会。仪式帮助群体里的众人聚集在一起,各种仪式活动的举行能够激发人们或积极或沮丧的共同情感,社会群体在分享共同情感的过程中会产生共鸣,个体通过语言或是肢体形态彼此感染增强情绪,往往能够产生极化的、超出日常体验的情感,而这么一种情感能够巩固部落或氏族的信仰。这么看来,信仰脱胎于仪式活动,不间断重复性的仪式活动能够维持人们的信仰,信仰和仪式循环作用。仪式可视为连接群体结构和群体观念的重要结点,在此过程中群体创造出特有的符号。原始宗教通过对行为层面和思想层面的规制,能够有效维护社会秩序,整合社会不同部分。

......................

2.2 互动仪式链理论框架

虽然涂尔干和戈夫曼等都对仪式进行了深入的研究,仪式是被建构的,赋予参与者身份符号象征并限制参与者的行为,但是他们都没有在微观上明确地提出他们所论述的互动仪式的发生机制。2004 年,美国社会学家柯林斯推出《互动仪式链》一书,这本书讨论了互动仪式中存在的互动机制,借鉴了戈夫曼戏剧理论、布劳的交换理论、米德的功能符号论、加芬克尔等人的常人方法论以及布尔迪厄的社会资本等社会理论建构了“互动仪式链”理论。

2.2.1 情感连带模型

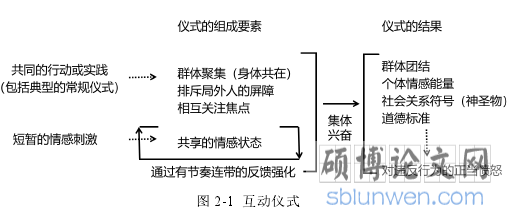

柯林斯认为社会学研究中微观层面的现象是研究的基础,而在微观层面,互动仪式是人们最基本的活动。从根本上看来,“互动仪式”建立了宏观的和长期的社会结构。这种“互动仪式”经由时间延伸的形式而组合起来,宛如一条“链”的存在,即互动仪式链。柯林斯将互动仪式的组成要素以及结果描绘成如图 2-1所示的具有因果循环和反馈机制的连续过程。柯林斯指出互动仪式有四种主要的组成要素或起始条件:

(1)两个或两个以上的人聚集在同一场所,因此不管他们是否会特别有意识地关注对方,都能通过其身体在场而相互影响。(2)对局外人设定了界限,因此参与者知道谁在参加,而谁被排除在外。(3)人们将其注意力集中在共同的对象或活动上,并通过相互传达该关注焦点,而彼此知道了关注的焦点。(4)人们分享共同的情绪或情感体验。

3 粉丝打榜现象——粉丝、媒介、资本的角色与行为分析........................(25)

3.1 打榜构筑渠道粉丝偶像共生.........................(25)

3.2 打榜方式多元共同达成目标..............................(26)

4 互动仪式的要素与过程——粉丝打榜行为的构成要件............................(34)

4.1 群体聚集建构虚拟“异托邦”......................................(34)

4.2 排除局外人形成想象共同体.........................(40)

5 互动仪式的主要结果——粉丝打榜行为的情感遗产................................(64)

5.1 身份认同推动粉丝群体团结.................................(64)

5.2 情感能量差异形成情感分层.............................(67)

6 粉丝打榜行为冷思考——打榜消极影响及规制措施

6.1 理性审视粉丝打榜行为表征背后本质

粉丝打榜行为的产生不是偶然的,用数据证明偶像的影响力成为不二法则。依靠技术的力量粉丝的爱变得可以被量化,“数据做的越多等于爱的越深”开始成为饭圈的伪命题。粉丝沉迷于资本布局的虚伪数据幻象,参与营造了一个流量景观社会。粉丝文化作为一种青年亚文化,在网络空间拓展了自身话语权,粉丝彰显个性特征的方式走向多样化,但同时被资本收编,被媒介驯化,粉丝沦于仪式狂欢带来的快感导致抵抗性日渐式微。粉丝打榜群“军事化的管理”,帮助粉丝个体的追星行为变成专业化、有组织性的集体行为。从本质上看,粉丝实则是数字劳工,组织者则是“包工头”,都是在为资本服务。

6.1.1 景观社会:资本布局虚伪的数据幻像

居伊·德波声称,与工业时代的资本主义社会不同,“在现代生产条件无所不在的社会,生活本身展现为景观的庞大堆聚,直接存在的一切全都转化为一个表象”,对此我们可以理解为生活本身的景观化。明星的社会影响力被媒介技术加工为形形色色的数据和榜单,这种景观正在遮蔽真实世界。

流量时代,数据为王。数据和流量代表着明星的商业价值和行业地位,如若明星能取得良好的数据,就能带来更多曝光机会和资源,真金白银的广告代言也会纷至沓来。粉丝们相信自己用时间、金钱、精力刷出来的流量,也是偶像实力的一种证明。如此一来造就了一批流量明星,即某明星就算没有代表作品或是优厚实力,只要他有话题,有热度,有流量,有突出的新媒体数据,就能得到商业资本的青睐以及影视工业的追捧。资本深谙,在一个个流量明星背后都有一批数量庞大且异常稳定的访问者,那就是粉丝,而他们正是资本所觊觎的“钱袋子”。粉丝打榜的目的就是为了做出好看的数据,为偶像贡献自己的一份力量。粉丝积极构建偶像事业前景与平台榜单数据之间的关联性,并生成一种认识性装置:“数据好,流量多代表偶像价值高,不愿意为偶像努力打榜的粉丝是不合格的粉丝”。

...............................

结语

本文将粉丝打榜行为视为一场互动仪式,以柯林斯的互动仪式链理论作为分析框架,选取周杰伦粉丝微博超话打榜事件,吴亦凡粉丝《Antares》专辑 iTunes打榜事件,蔡徐坤粉丝《YOUNG》专辑 QQ 音乐打榜事件等三大典型案例分析粉丝打榜行为,并通过参与式观察和深度访谈的方法熟悉粉丝打榜流程。

在分析粉丝打榜行为之前,笔者先对粉丝打榜进行定义,即粉丝进行榜单(包括但不限于微博榜、音乐榜等)运营,从而增加明星榜单的人气值,提高明星榜单综合排名的行为活动。在第三章对粉丝打榜行为方式和行为特征做了简要分析,从整体上看,打榜这一活动是在粉丝、媒介、资本的三者合力下产生的。论文第四章从打榜仪式的组成要素出发,分析得出网络情境下的打榜仪式带来的情感体验不逊于身体在场的仪式,通过排斥局外人的存在,强调相互关注的焦点,打榜群体形成“想象的共同体”,另分析粉丝打榜行为的话语逻辑有助于了解粉丝群体达到共享情感状态的方式。在第五章对于打榜仪式的最终结果进行简要分析,身份认同推动粉丝群体团结,个体获得情感能量,作为社会关系符号的“榜单第一”作为“神圣物”受到群体成员的尊重,当有人破坏“神圣物”时,粉丝出于“道德感”会对“神圣物”进行维护,并对破坏行为表示愤怒。

最后,笔者对粉丝打榜行为进行理性审视:粉丝被媒介和资本规训,成为了新媒体时代背景下的数字劳工,在打榜仪式狂欢中逐渐被收编,进而丧失青年亚文化特有的抵抗性,沉迷于资本布局的虚伪数据幻像中,营造着数据景观社会。与此同时,粉丝文化带来了一些问题:粉丝主体性失落、数据灰色产业链、文娱业“瓦釜效应”愈演愈烈……对此,需要我们多加关注,粉丝加强自律积极自我引导,平台和产业主动承担监管责任,相关管理部门加大执法力度,多方并举形成合力以建构健康的粉丝文化生态环境。

参考文献(略)