1.绪论

1.1 研究背景

党的十九届四中全会提出,要把“推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全党的一项重大战略任务。在这一背景下,提高政府治理能力,把我国的制度优势全方位转化为政府治理效能,成为新时代建设责任政府、服务型政府的奋斗目标。

我国的制度优势体现在社会运行的各个方面。其中,作为党和政府同公众联系的有效渠道,新闻发布机制在我国已经开始了数十年的制度化进程,是我国社会发展和制度建设的一个引人注目的“亮点”。从政府到企业再到各类社会组织,新闻发言人的角色已成为舆论治理体系的中坚力量。例如在如何做好舆情分析研判、如何在突发事件中引导舆论、如何做好新闻发布会、如何与媒体打交道、如何通过新闻发布会修复和树立政府或企业形象等方面,新闻发布工作取得了较为可观的成效。

然而,过去一段时期我国以新闻发布会的机制建设为重点,侧重新闻发布活动的普遍推广和新闻发言人的全面设置。在面对影响力大、波及范围广的重大突发事件时,一些地方政府在研判舆情和引导舆论上出现“心有余而力不足”,新闻发布工作没有取得应有的效果,甚至滋生出了次生舆情事件。党的十八届三中全会提出要进一步推动新闻发布制度化,对新闻发布的效能提出了更高的要求。特别是政府在进行新闻发布后,公众对发布信息的有效接受、对政策议程的支持、对政府行为的理解以及对政府部门态度等因素成为舆情应对和舆论引导的重点。

因此,提升我国新闻发布工作的效能,把我国新闻发布工作的制度优势切实转化为舆论治理的效能,是我国新闻发布制度建设的新一轮目标。目前,我国各级政府围绕日常工作开展的新闻发布活动,在将制度优势转化为政府的常态治理效能上较为成熟。但在应对重大突发事件,提高政府应急治理领域的效能上却存在缺位现象。

........................

1.2 研究价值和意义

如上所述,政府新闻发布会的效能提升问题,实质上是政府舆论治理的效能提升问题。因此,从深层次上讲,要想科学合理地提升政府举办新闻发布会的效能,需要厘清政府舆论治理的结构。在政府新闻发布和舆论治理的体系中,新闻发布会主要起到前端输出的作用,而在新闻发布会从准备到实施的过程中,政府的治理能力至关重要。因此,本研究致力于在“治理”理论的视角下,破解政府新闻发布体系的“运行密码”,探讨在政府治理能力支配下,新闻发布的主体、内容、渠道、受众等因素是如何影响发布效能的提升。本研究旨在通过对案例的深度挖掘,建构以“善治”为导向的新闻发布与舆论治理体系,并在此基础上提出评估政府新闻发布会效能的普适性标准,为政府效能提升指明方向,以期为更进一步的研究打下良好的基础。具体而言,本选题的意义主要有以下几个方面:

(1)随着“治理”理论的不断本土化,中国语境下的“治理”理论逐渐成熟并形成自身特点。在我国语境中,“治理”理论格外重视对政府治理效能和治理能力的考察。政府治理能力是应对突发事件的关键核心,需要在较短的时间内实现回应公众关切、安抚公众情绪等目标。这种情况下,政府的治理能力发挥着重要作用。通过提升政府治理能力,政府能够快速展开有效的应急治理活动。因此,本文通过探讨新闻发布工作的效能,发现影响新闻发布会效能的政府能力,以及各项能力之间的相互关系,对提出新闻发布会效能提升的相关策略有着重要的理论和现实意义。

(2)本次论文的研究主题主要集中于新闻发布会本身。尽管在社交媒体时代,政务新媒体、网络新闻发言人等多种新闻发布方式的有机组合彰显了越来越重要的作用。但在重大突发事件中各级政府部门举行的新闻发布会,能够在突发事件发生后以权威的方式第一时间进行信息供给,主动设置政策议程,回应公众关切。如果新闻发布会效果不佳,有时还会滋生次生舆情风险,甚至成为舆论漩涡的焦点。

.................

2.“治理”理论和政府新闻发布嬗变

2.1 中国语境下的“治理”理论内涵

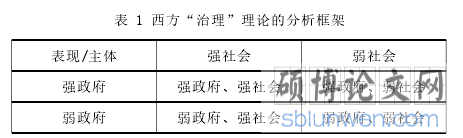

上世纪 90 年代,西方“治理”理论开始被引进中国学术界,“治理”一度成为政治学、管理学等领域的学术热词。围绕“治理”,研究者基本上达成了共识:“治理”意味着传统的公共事务主体的单一中心向多中心转变,不同主体间要打造信任协作的关系,通过合作互动协调的方式解决公共事务。按照这一共识,不难发现“治理”实质上是以共治共享共建的理念为基础,打造政府、企业、社会组织等多元主体的合作网络,将合作协调的思想贯穿于地方公共事务解决的过程中,推动多元主体参与地方公共事务的管理。

“治理”理论的提出有着深刻的历史逻辑、理论逻辑、制度逻辑、技术逻辑和现实逻辑。历史上,欧美国家有着悠久的地方自治和公民社会的传统,中央集权式的治理模式在欧美国家较少出现,很多公民和社会组织认同自身有参与社会管理的职责和义务。理论上,自文艺复兴和启蒙运动以来,西方自由主义思想兴起。上世纪中期以后,西方新自由主义思潮也开始涌动。制度逻辑上,西方国家在立法上充分设定了地方政府的管理权限,为公民和社会组织参与公共事务管理提供了较为完善的法律保障。技术上,信息技术的发展使社交媒体兴起,拓展了公民和社会组织参与公共事务管理的渠道。现实上,随着全球化的发展和商品经济的完善,社会利益结构逐渐分化,利益群体呈现多元化趋势,地方政府难以有效应对纷繁复杂的公共事务,需要寻求多方面的利益支持。这五重逻辑,实质上反映了现代化治理的本质内涵是治理模式和治理主体的多元化。传统的单一治理模式已经不符合时代发展的需要,不适应利益群体多元化的现代化治理格局。

2.2 作为“治理”体系构成的政府新闻舆论诠释

随着我国社会的转型和移动互联网的发展,治理创新面临着一个崭新的课题,即舆论治理。在风险社会碎片化和社交媒体普及化的叠压下,国家治理和地方实践需直面舆论场的深刻变革、多元主体的话语权争夺、以及不同导向的价值观博弈。意识形态工作已经成为事关全局、责任重大的一项极端重要的工作。当重大突发事件发生后,政府对危机本身的处置解决能力不仅需要接受检阅,政府对舆论的应对和治理能力也需要被全方位审视。因此,落实落细舆论治理,提高对重大突发事件的研判、处置和发布能力,积极有效引导从而营造正面向上的舆论环境,是推进治理体系和治理能力现代化的重要内容。

舆论治理是指政府把新闻舆论工作纳入治理体系的重要组成部分,通过主动设置议程、塑造先进典型、抢占话语高地、以公众喜闻乐见的方式开展引导,防范化解负面舆论风险,形成正确的舆论导向,增进社会信任。舆论治理不是政府以删帖、限制记者采访等强制性手段管控舆论,而是特别重视舆论引导在治理命题中的工具价值和战略意义,把舆情研判、舆情应对纳入政府的决策视野,充分尊重公众在互联网上的知情权、表达权和话语权,提高风险情景中的“社会能见度”,减轻和消弭负面舆论给国家整体治理带来的巨大压力。

3.从治理效能看新闻发布体系的互动与优化.........................26

3.1 治理效能——现代政府治理的核心价值追求........................... 26

3.2 政府新闻发布体系中的“前端-后台”模型...................... 28

4. 新闻发布效能提升的影响因素探讨——基于 11 起突发事件处置的定性比较分析............................38

4.1 国内重大突发事件的选择和案例样本的确定.......................... 38

4.2 11 起突发事件处置背后的影响因素及作用机制分析..................... 40

5. 公共危机情景下的新闻发布实践效能检视——以新冠肺炎疫情为例.......56

5.1 湖北疫情防控新闻发布会效能研究........................... 58

5.2 广东疫情防控新闻发布会效能研究............... 69

6. 以“善治”为导向的新闻发布与舆论治理体系建构

6.1 打造“三位一体”的新闻发布与舆论治理结构

整体性治理能力和治理理念的核心是善治。“善治”是指良好的治理。在“善治”视野下去理解治理的概念,“是将治理看做一种达成和服务于某种好的目标模式的构建过程。”58(魏治勋,2014)按一些学者的看法,与之相对应的治理能力,意味着治理主体改造自身结构、与其他主体相协作,共同构建多元化治理网络的能力,它本质上是一种治理主体自我重构的能力。

在风险社会语境下,突发事件频繁产生的根源在于,单一性的中心化的治理结构会把原本属于多元主体、多方力量、多种渠道共同参与和负责的风险事件,过度集中到一个主体、一方力量和一种渠道,这会构成一个巨大的危机隐患,不符合“善治”视野下地方治理能力现代化的要求。因此,建立“善治”导向的政府新闻发布与舆论治理体系,从根本上提高政府新闻发布和舆论治理的效能,对完善政府应急治理体系,应对和解决突发事件格外必要。

本文尝试从理念、内核和机制三个方面建构以“善治”导向的政府新闻发布与舆论治理体系。

第一,在理念层面,要树立平等合作、沟通协商、共享共赢的价值理念。在“善治”导向下,多元化的治理体系要将合作、平等、协商、共享、责任等理念元素融入到治理进程中,既能降低单一主体独立应对突发事件的风险,又能为处置突发事件形成强有力的社会动员。其中,平等合作是多元“善治”的表征,沟通协商是多元“善治”的方式,共享共赢是多元“善治”的目的。这三大价值理念助推了多元主体之间动态的持续的协同关系,共同指导政府打造以“四力”为核心的高效能信息输出体系,推动建构以政府为主导、媒体为支撑、公众为基础的“三位一体”舆论治理结构。

.......................

结语

“治理”理论是当今社会科学发展的最重要议题之一。在“治理”理论被引介入国内后,越来越多的学者参与到治理研究中,对我国国家治理的实践经验进行总结提炼,推动“治理”理论的本土化进程。党的十九届四中全会立足于中国实践与国情,正式提出要推进国家治理体系和治理能力现代化,把“治理”理论纳入自身话语体系的重要组成部分。在我国语境下,“治理”理论突破了传统以政府、社会和公众等主体间权力划分的界限,更加强调问题导向和结果导向,重视治理效能的实质化。效能不仅考察政府的投入产出比(绩效),也更为强调政府的整体性治理能力。

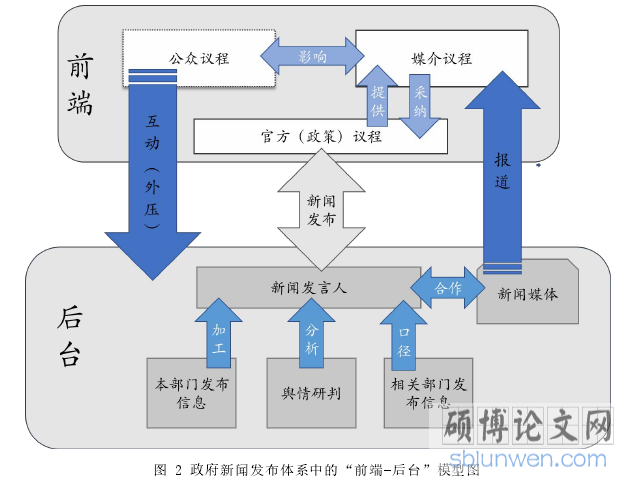

本文构建了新闻发布体系中的“前端-后台”模型,并以地方政府的组织能力、信息把控能力、媒介运用能力和评估反馈能力为切入点,考察了治理能力支配下新闻发布体系“前端”和“后台”的互动流程。日常所见的新闻发布会是新闻发布体系的“前端”,表现为新闻发言人和媒体记者的提问互动。而在新闻发布体系的“前端-后台”互动过程中,新闻发布主体通过信息获取和舆情研判,加工和生产出新闻发布内容。并在新闻发布会会场将新闻发布内容转化为政策议程,借助媒体等新闻发布渠道进一步转化为媒介议程,广泛地传播给社会公众,形成政策议程、媒介议程和公众议程的互动。在发布会进行后,“后台”还需要评估新闻发布的效果,时刻关注公众议程的变化,及时将公众的声音和想法反馈给新闻发布主体,形成新一轮的新闻发布。

随着社会的转型和互联网的发展,频发的社会风险和其滋生的负面舆论给国家整体治理带来巨大压力,政府开始把新闻舆论工作纳入治理体系的重要组成部分,通过主动设置议程、塑造先进典型、抢占话语高地等举措开展舆论治理,形成正确的舆论导向,提高风险情景中的“社会能见度”和“社会信任度”。突发事件中的新闻发布体系是舆论治理的重要组成部分,对舆论引导和话语权争夺有着直接影响。本文以中国语境下的“治理”理论为视角,聚焦于地方政府的经验探索和实践检验,从政府新闻发布的效能着手,观察和审视地方政府在舆论治理中的创新和不足。

参考文献(略)