本文是一篇新闻媒体论文,本研究致力于记忆的流动性,对传播过程中不同角色人群进行划分,研究他们在流动模型中的生产、交流、遗忘等实践活动。研究发现,昆明老街的记忆场中,原先的居民作为记忆形成的主体,生产了怀旧和传承为中心的市井文化记忆,成为当下官方打造老昆明记忆的精神来源。

第一章城市空间与集体记忆

第一节城市空间的属性

何谓城市?关于城市的起源,各领域的学者各抒己见,形成了不同的起源学说。城市的雏形最早可追溯为西方的城邦以及中国的都城,人类聚居的喜好催生了城市。如今的城市,四处是人类生活进化的痕迹。从人类永久性聚落的发展过程来看,一种新的因素介入导致村庄的变革和重组,从而形成新的实体;在新实体中,人类组织变得更加复杂,他们带来了新的工具、技艺和习俗,进而不断的发展;城市正是因为这份复杂多样性,才创造出更高的统一体。(Lewis Mumford,1989)30关于对城市的理解,我们可以先从字面入手。城市二字,已经将其基本含义涵盖其中,一为地理范围,二为社会互动。“城”,本意是指城墙围起来的空间;一墙之隔,边界有之,防御有之。“市”,本意是指市场或集市;市的背后是逐渐完善的流水线和日益丰富的生存内容,诸如制造发明、生产交易和文化祭祀等。而关于“城”和“市”何者为先的讨论,又形成了两派说法,即“防御说”和“集市说”。按区域功能来划分,城市二字,前者指聚集一定人口的具体行政区域,后者为商业活动区域。(崔波,2014)31总结来说,地域范围和社会活动是基本要素。随着城市的不断发展,国际城市、中心城市和城市群等扩展性研究概念出现。但是究其本质,都是上述两个基本要素发展而形成的。

一、时空性:蓬勃发展的“生命体”

从城市的发展历史来看,我们可以认定城市具有时空性。从宇宙大爆炸以来,时间与空间就相生相伴。先从时间维度来看,“过去——现在——未来”坐标系满足所有事物发展的过程。以时间为序,城市演进从无到有。回望过去,城市的起源和雏形是城邦和都城,随着发展变化形成城市、现代化城市;立足当下,多元化是特征,城市群和中心城市等各形态的城市不胜枚举;而展望未来,未来城市形态会更加贴合人的需要,网络技术的介入,城市系统会更加完善。因此,时间线便是发展变化史,时间性是城市属性之一。从空间维度来看,路面是二维平面,拔地而起的建筑形成了三维空间,当然这是从几何角度的理解。

新闻媒体论文怎么写

.......................

第二节集体记忆的角色定位

哈布瓦赫在其著作中提出并论述了集体记忆的概念,即“一个社会群体的成员共享往事的过程和结果”,集体记忆的社会框架正是后续相关研究的理论基础。前文关于集体记忆研究现状的论述中,已对集体记忆理论研究进行溯源,并梳理了该理论的拓展性和延续性研究及核心研究问题。

一、集体记忆的流动性

“集体记忆”一词翻译于英文collective memory,其中,“collective”源自拉丁语collectivus,其前缀和词根分别表示“共同”和“选择、收集”。从中文释义中可以看出,记忆的主体为集体。但是,正因为如此的翻译,人们容易将集体记忆等同于一代人共同的经历,或者将其理解为简单的相同的个人记忆的叠加。中文的“集体”具有一种“当下存在的群体”的内涵,中国语境下的研究容易陷入“当代群体记忆”的局限中,忽略了collectvie memory这个词组在西方语言中具有的超越当下的历史感。(燕海鸣,2009)34我们需要考虑到社会框架中的记忆具有流动性,因为社会本身同样具有该性质。正是因为具有流动性,集体记忆的内容并非一成不变。在此,集体记忆的内容需要与历史事实进行区分。相比之下,记忆的主观成分更多,加之外力可以建构记忆,这使集体记忆的内容增添了更多的情感色彩。在形成的阶段,个体记忆经过个体、群体和社会三者的互动,筛选出具有传播生命力和最能代表集体的记忆,形成最初的集体记忆。此后,集体记忆面对两个局面,延续存在或是断裂消失。记忆的流动传播依赖于一定的载体,或人或物,这样才能确保记忆的可延续性。当记忆的传播范围不再符合集体二字或者失去载体时,集体记忆就会退回个体记忆范畴或者直接断裂消失。因此,我们不应该将集体记忆固化为过去在当下的呈现,当下的集体记忆依然处于流动中。而当下的集体记忆在经历着自身或者外力的改造之后,对未来的集体记忆产生影响。

..........................

第二章昆明老街:记忆的延续

第一节昆明老街概况

1982年,昆明是国家首批公布的24个历史文化名城之一。文明街历史文化街区(昆明老街)位于昆明历史城区的核心地带,是昆明历史文化名城最重要的组成部分。街区东起正义路,西至市府东街、云瑞西路,南起景星街,北至人民中路及文庙,占地约200亩。街区内有6条主街道,15条巷道。现存的街巷格局形成于明清两代,现存房屋建筑以民国时期传统民居为主,具有显著的地域建筑特征。为保护历史文化遗产,上世纪九十年代昆明市政府决定对其进行保护修建。2004年昆明老街保护修建工程正式启动。

昆明建城的历史从唐永泰元年(公元765年)南诏修筑拓东城开始,至今已有一千多年的历史。当时的城池仅限于今昆明拓东路一带。公元1119年,拓东路(时称鄯阐城)毁于战火,鄯阐城新址迁于盘龙江以西,文明街历史文化街区开始纳入城市范围。此后,昆明老街一直都处于昆明市的核心位置,是昆明政治、经济和文化中心。文明街是民国时期出现的一条小街。因其北口曾有“南国文明”坊而得名。后来这片街区被命名为文明街历史文化街区,现也被称作昆明老街。昆明老街历史底蕴深厚,历史名人众多,街区范围内有多处各级文物保护单位和挂牌保护建筑。

..............................

第二节昆明老街形象研究

城市形象(city image)是个容易理解的概念,从字面意思来看,可将其直观地理解为人对城市所产生的整体感受。凯文·林奇(Kevin Lynch)在其《城市意象》(The Image of the City)37著作中对这一概念进行了阐述,他认为城市形象是人对城市环境的感知,并对其空间要素形成的心理意象。然而,客观实在的城市客体和人们的主观心理是有一定偏差的。从路径来看,信息时代下城市形象的建构和传播都十分容易。城市像一个信息储存器一样,人们在接收以后反馈到心理。因此,从内容角度出发,可以将城市形象理解为人们感知到的城市信息集合体。城市形象具有对内整合和对外传播的功能。林奇对城市形象进行了物理实体的分类,将其分为为道路、边缘、区、节点和界标。(林奇,2001)38在此基础上,可以从以下三个方面把握城市形象:城市理念、城市行为和城市视觉。(崔波,2014)39如今,昆明老街不再具有居住的功能,更多的是一个旅游景点。作为发挥文化的具体功能的城市空间之一,以城市形象作为参考,研究昆明老街的形象,可以对其集体记忆的内容做初步的探索。

《昆明老街形象感知调查研究》是一份组合式问卷,包括多个研究问题,下文会对各个问题做详细论述。总体上,问卷包括三个部分:个人情况、对昆明城市形象的评价和对昆明老街的认知程度和形象感知。问卷调查工作于2021年7月20日在线上和线下(昆明老街街区)展开,采取随机抽样的方式。一共发放528份问卷,其中有效问卷521份。在问卷设置中,关于昆明老街的认知程度中,对于“从未听说”和“从不去”昆明老街的受访者不再继续填写问卷的第三个部分。因此,关于有效问卷的样本情况分为A和B两种。前者为总体有效问卷251份的样本特征,后者为填写了对昆明老街的形象感知部分有效问卷508份的样本特征。

...........................

第三章昆明老街:记忆轨迹..............................39

第一节形成:集体记忆的核心...........................39

一、市井生活:柴米油盐酱醋茶里的温暖....................................39

二、斗转星移:那些留下的和消失的........................................42

第四章记忆实践:轨迹思考..............................50

第一节记忆的多维发展...........................50

第二节城市的记忆空间......................52

结语...............................53

第四章记忆实践:轨迹思考

第一节记忆的多维发展

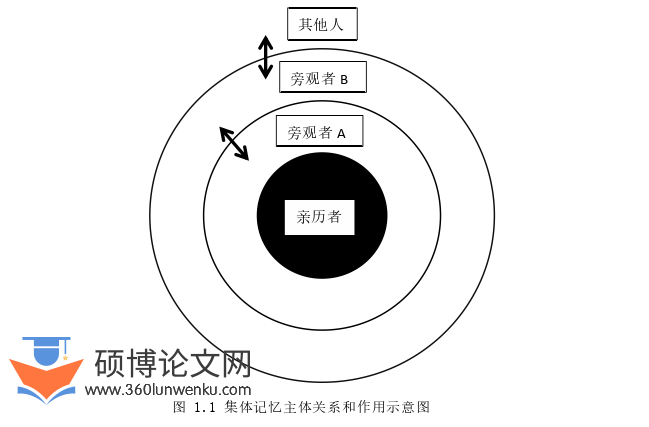

前文已经对集体记忆的角色进行了分类和论述,在整个过程中,亲历者、旁观者和其他人作为记忆的传播者和接受者对记忆的内容进行着不断地加工和删减,使记忆发展形成了不再局限于集体记忆的形式。

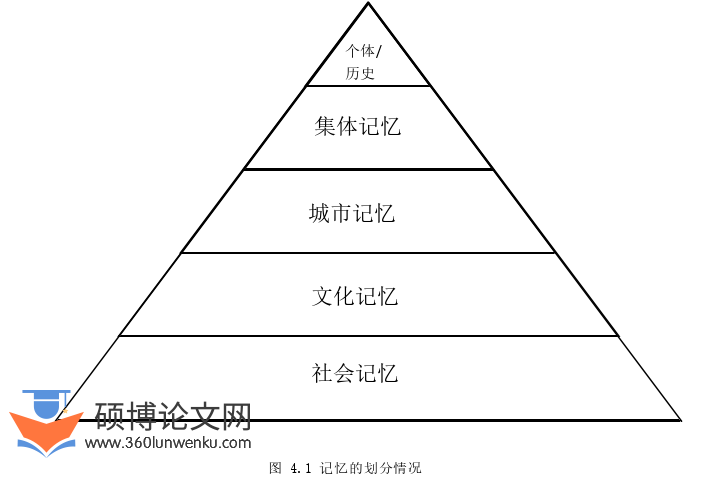

记忆是一个过程,也是一个结果。综合借鉴其它学者关于记忆的研究,笔者先对一些记忆的术语进行说明。“个体记忆”是个人对外界事物产生影响最后形成经验的过程,着重点在个体,强调个体的内化过程。但是,个体记忆并非独立存在,而是社会体系中的一部分。“集体记忆”在研究现状部分已做充分的论述。“历史记忆”通过书写记录和其他类型的记录(比如照片)才能触及社会行动者,(哈布瓦赫,2002)42是以该社会所认定的“历史”形态呈现与流传。(王明珂,2001)43它较集体记忆的范围更小一些,是可以追溯发展起源的部分。“城市记忆”是城市形成、变迁和发展中具有保存价值的历史记录,(王军,2008《城市记忆》),对延续城市历史文脉起重要作用。“社会记忆”是在集体记忆的基础上发展而来的术语,它包含着集体记忆,是一个社会中保存流传的记忆。“文化记忆”是一个集体概念,它指所有通过一个社会的互动框架指导行为和经验的知识,都是在反复进行的社会实践中一代代地获得的知识。(扬·阿斯曼,1995)44它是一恒久性记忆,形成发展都需要漫长的时间作为保证。以上对6个记忆相关术语进行了概念的简单分析,直观来看,记忆的范围由前面的名词定语决定,他们并非相互独立,而是有交叉内容,也能进行一定的转换。

笔者以记忆的范围和稳定程度为依据,以金字塔结构对六种记忆进行划分,详见图4.1。笔者以昆明老街的记忆传播流动为例,对示意图进行分析。除了个体记忆和历史记忆内容之间属于互相交叉关系以外,以金字塔底层向上依次包含,如社会记忆包含文化记忆。

新闻媒体论文参考

...............................

结语

历史文化街区作为一个城市公共空间,是历史和现实文化因素结合互动的有机体。昆明老街是基于城市历史文脉打造的产物,历史为骨,增添更为丰富的功能和业态,为居民和游客提供场景化交流空间。本研究基于集体记忆理论体系,以空间为媒介,对昆明老街进行实地调研,探索记忆在其中的实践活动,以达到昆明老街内部记忆流动模型的建构。本研究致力于记忆的流动性,对传播过程中不同角色人群进行划分,研究他们在流动模型中的生产、交流、遗忘等实践活动。研究发现,昆明老街的记忆场中,原先的居民作为记忆形成的主体,生产了怀旧和传承为中心的市井文化记忆,成为当下官方打造老昆明记忆的精神来源。从而得出结论:集体记忆由个体记忆和历史记忆共筑而成。在官方和民间的博弈之下,根据记忆内容,集体记忆会被提炼出核心意义情感进行传播。通过传播实践活动,集体记忆会扩展为城市记忆或者文化记忆。对于历史文化街区的打造来说,浓厚的历史沉淀是丰富的养料,街区内的文化元素是记忆的载体。在传播过程中,需要提炼具有代表性的记忆核心意义,将其融入街区文化当中。

本研究尽可能地以综合性的研究方法弥补定性和定量某一方偏颇带来的局限性,但在口述史的访谈过程中,由于大量原住民已搬离街区,未能对他们进行回访是一个遗憾。其次,记忆流动模型的建构完全是基于文本材料的研究,缺乏量化研究数据的支撑,而这也是记忆研究方法未来不断进行探索的方向。

参考文献(略)