第1章绪论

1.1选题的缘由和意义

目前,社会上存在的“社会冷漠”现象突出反映了国民的道德缺失与心理畸形,严重影响构建和谐的社会文化和良好的媒介秩序。“社会冷漠”问题作为亟待解决的社会问题,严重影响了人际和谐与社会关系,因此,诸多学者和社会专家都在极力寻求解决此问题的有效方法。

那么“社会冷漠”的症结到底在哪里?我们应该如何根治?大众传媒在道德唤起和共识构建中的角色是什么?因此,从新闻媒介视角分析“社会冷漠”这一重大社会问题,尝试提供相对正确的价值导向,寻找人性与社会的温度,这对改变人们思维模式、提升公民媒介素养与道德理论水平分析其产生媒介根源并从中找到有效的解决方式,对于新闻与传播学界乃至整个社会都具有重大意义。

要想研究社会冷漠现象,不妨重新回到新闻报道的原点,梳理并回顾新闻媒体对此类事件报道的框架、范式和视角。近些年,关于冷漠现象的新闻报道呈现出愈演愈烈的趋势,细细想来与媒体的“推波助澜”不无关系。每次当一个社会道德事件出现之后,几乎所有媒体都会蜂拥而至进行铺天盖地的集中报道,媒体本想借助自身优势以最快速度为世人还原一个真实的事件始末,但社会大众所看的新闻报道不一定就是事实本身,基本上都是经过媒体人的主观选择与新闻加工后的“媒体现实”,因此,从这个意义上来讲,关于社会冷漠现象的新闻报道内容、方式、目的以及效果都会对整个社会良性发展和道德共识建构产生强烈而重要的作用。现阶段依据新闻学与传播学相关理论,研究新闻报道中的社会冷漠现象既是对新闻媒体责任的重新审视,也是对如何规避消极舆论引导的对策探索。

.......................

1.2学术界研究概况

1.2.1社会冷漠问题的国内研究现状

针对社会冷漠问题,可以将新闻报道中的冷漠现象分为:道德冷漠、政治冷漠、社会冷漠等三大类。从群体属性上分为:集体冷漠和个体冷漠。国内对社会冷漠的研究主要以社会学,心理学以及伦理学等学科出发,探讨背后的社会问题。笔者通过查找专著和文献。笔者在知网把“社会冷漠”作为主要关键词进行搜索,共查到1455条相关内容:其中图书相关21部,期刊相关355篇,报纸相关46篇,文档相关118篇,论文相关102篇。主要集中在以下几点研究:

第一,道德方面的冷漠研究

首先,关于“道德冷漠”概念的研究。万俊人在《再说道德冷漠》中指出,由于人际道德关系的隔膜化和孤独化,社会冷漠实质上是道德意识的沟通阻碍引发的一种社会现象,表现为道德上的互不关心和相互排斥。舒毅彪在论文《道德冷漠产生的社会文化根源探析》中认为,社会冷漠的产生受到社会多方面的共同影响,与中国古代传统道德文化的处世哲学,现代道德信仰的弱化,社会道德回报机制的不健全,社会转型时期文化价值观念的密切相关,据此他提出了有关消除道德冷漠的社会路径。

其次,关于“道德冷漠”现象成因的研究。学者们认为道德冷漠现象的可以归为社会和个体道德两个方面的因素,他们从社会学、伦理学和心理学的角度出发对道德冷漠问题的原因进行了分析。胡晓阳在《对“旁观者冷漠现象”的思考》一文中,认为人际关系的经济化、社会价值观念的错位是其主要原因,他强调正确的道德价值导向对消除社会冷漠的现象是非常重要的。唐涛在《道德冷漠现象的心理学解读》中认为,目前对社会冷漠现象的分析范式还存在一定的局限性,道德情绪的消极体验构成了道德冷漠的直接因素,大众人格的缺陷是道德冷漠的深层机制。王晓丽在《公共生活领域中的道德冷漠及超越》一文中认为,道德冷漠的原因可以归为道德理想的失落和道德行为的经济化等两个因素。要想根治社会冷漠现象,就需要重新建立“德”与“得”的道德运行机制,重新培养健全的人格和理想信念。陈汉香在《社会学视角下的道德冷漠分析》中,重新定义了道德冷漠的概念,并从群体的心理因素、传统文化机制和社会现实问题探讨道德冷漠的原因,提出了“从众心理”、“匿名心理”等学说,提出两种解决问题的途径,一是从传统道德伦理出发将其赋予新的时代精神和内容,二是建立和完善社会道德行为的奖惩机制。田丹在《试论道德冷漠及其纠正对策》一文中认为,将道德冷漠现象产生的成因归为当代家庭教育自我保护观念和学校对品德教育的忽视。

............................

第2章新闻报道中“社会冷漠”现象的文本分析

2.1社会冷漠现象的典型案例

2.1.1“老虎吃人事件”再现“舆论冷漠”

2016年7月23日下午,在北京八达岭野生动物园内发生一起老虎伤人事件。有两名自驾游女游客在猛兽区下车,随后被老虎袭击,最终致使1死1伤。老虎咬人事发视频一经发布,立即引发大家的点击、转发和关注,可谓是震惊国内外。

此事件发生后舆论场随之炸开了锅,随着事件的进展,各类声音与舆论不断出现,呈现出越来越戏剧化的态势。比如说,游园不守规矩说、男女争执悲剧说、同行人员关系说、虎园管理不善说、游客园区责任说等说法都出来了。一个接一个的段子接踵而至,冲淡了事实真相。我们看到的网民对于受害人的冷嘲热讽和调侃戏谑,这样的关注缺乏关怀,舆情的一味发酵难免变味,对于这些“冷血看客”无底线的舆论撕扯,各大媒体对此也纷纷撰文进行理性反思。

2016年7月28日,一篇来自红网的报道《网络狂欢是比“老虎咬人”更可怕的二次伤害》,谈到切勿用恶毒、不近人情的冷漠言论对待受害者,不要用粗暴的方式在受害者伤口上撒盐,以免造成二次伤害。

2016年月27日,来自人民网和人民日报的一篇评论,标题为《舆论别成另一只伤人“老虎”》。其中认为,在悲剧面前社会应对遇难者哀伤、祈祷和同情,应给予更多温暖,而不是嘲弄和演绎,猜疑和指责。

........................

2.2百度新闻中社会冷漠现象报道的内容分析

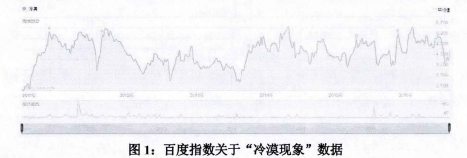

从2011年至2016年的百度指数可以看出,社会冷漠现象一直属于比较热议的媒体话题之一,并长期受到各方关注,这种社会冷漠现象的背后是经济的高速发展与道德进步缓慢形成的巨大“落差”。

本文以反映社会冷漠现象的新闻报道为研究对象,样本主要来源于全球最大的中文新闻搜索平台——百度新闻。从2012年1月1日起至2016年12月31日为研究期限,在百度新闻以“社会冷漠”为关键词进行查询找到相关新闻全文约11300,在高级搜索里找到相关新闻2016篇,去掉相同、重复和无关的新闻共有228条,本文对社会冷漠现象的研究就是基于这228个样本进行的。

.........................

第3章新闻报道中“社会冷漠”现象的媒介呈现..............23

3.1呈现类型...........23

3.2媒介构建............24

第4章新闻报道中“社会冷漠”现象的媒体责任..............33

4.1提升媒介素养,明晰传播规律..............33

4.2巧妙议程设置,加强舆论引导............34

第4章新闻报道中“社会冷漠”现象的媒体责任

4.1提升媒介素养,明晰传播规律

社会公众在面对社会冷漠等突发性事件时,尤其是负面舆论信息漫天,如何去提高抗压能力和免疫能力至关重要,这也要求公众要不断提升媒介素养,提高自己的文化水平和道德层次,使自己成为一个能够客观理性和明辨是非的人。同时,媒介自身还需要继续努力加强进行自我监督。

第一,提升媒介自律和他律

近年来,公众对于媒体报道和舆论是高度信任的,听风即风、听雨即雨。尤其是自媒体的兴起,一时成为公众信息获取的风向标和主阵地,很少听到来自公众对媒体的质疑和反对声音,这种对媒体近乎于“盲从”的态势呈现出有增无减之势,公众是媒体传播信息的接受者,但却不一定是很好的选择者、分析者和判断者,也可能成为盲目的宣传者,跟风者。在这种情况下,如果仅仅依靠对负面报道的控制显然不是一个好的办法,而对社会公众进行一定的媒介素质教育就显得非常重要和必要。

媒体应该努力加强自身修养和自我监督,以行业“自律”为本外,还需要新闻法规和公众监督的“他律”。在加强自律方面,媒体必须通过新闻界的自我约束和自我控制,否则,无法确立自己的道德意识和责任感,也难以形成良好的传媒形象,更无法影响和引导公众。在加强他律方面,媒体应强化新闻规范的重申与再建,不断进行媒介反思和批评,认真剖析和批判失范行为,努力提高受众的思想认识水平和价值判断能力。

..........................

结语

全媒体时代新闻传播影响力比以往任何时候都更加强大,不仅推动社会的进步与发展,也肩负着提升大众社会道德素质的任务。媒体对于社会冷漠不遗余力的报道和评论,发挥了应有社会功能也体现了一定的社会责任,但新闻报道的本质和最终的价值是追求真、善、美,传播正确的道德观。这就要求媒体不仅仅只是作好一个社会公器,更应该作好一颗社会良心,在针对社会冷漠现象的报道模式和舆论引导上,更多向积极方向靠拢和牵引。因此,新闻报道中社会冷漠现象依然肩负着“传播信息”和“引导舆论”的双重使命。

那么如何才能更好地利用新闻媒体?如何才能让媒体切实发挥起社会舆论导向的作用?是值得关注和思考的。针对当前新闻报道中社会冷漠现象综合分析和整理,笔者采取从文本分析、媒介呈现、成因探析消除对策等几个方面提出对社会冷漠现象的新闻报道进行改进,只有这样,才能改变社会冷漠现象在人们头脑中的刻板印象,从而正确引导舆论,提高公众的社会道德素质,最终真正实现新闻传播的本质和最终价值。

总之,经济社会在高速发展,道德社会在不断完善提高,媒介总会以其独特的视角去观察生活、报道生活、评论生活,社会冷漠现象作为媒体关注的重点问题之一,隐含着对社会冷漠现象转变的信息。它只是社会冷漠现象在媒介上的呈现和映射,只有通过媒介的新闻报道不断引导大家进行思考,让所有社会大众在同情、理解和帮助别人的同时,也能够及时反思自己的认识和态度,用实际行动不断改变人们对于冷漠的惯性思维方式,以更加开放的胸怀、智慧的方式、理性的视角、热情的态度去对待社会中每一个让你感到心寒的事情,去理解生活中各种社会冷漠现象。

参考文献(略)